«Charles Lewinsky – Geschichten erfinden, um Geschichte zu erzählen»

Von Rolf Breiner

Wir sprachen mit Charles Lewinsky (75) der mit dem jüngsten Roman «Der Halbbart» für amüsantes, fabelhaftes Lesevergnügen sorgt und auf seine Art Geschichts- und Geschichtenschreibung pflegt.

Beim Namen Lewinsky denkt man an die erfolgreiche TV-Soap «Fascht e Familie», an gehaltvolle spannende Romane und ironisch-kritische Filme wie «Moskau einfach!». Der eine, Charles Lewinsky, ist vor allem Autor, sein Sohn Micha hat sich als Filmregisseur einen Namen gemacht und ihm ist mit «Moskau einfach!» eine ironische Zeitreise zum Thema Überwachung und Bespitzelung gelungen.

Gratulation zum Dreiviertel-Jahrhundert-Geburtstag! Statt rauschendem Fest sind Sie coronabedingt in sich gegangen, haben Ihre Romane durchforstet und haben Ihre Recherche zu Papier gebracht im Buch «Sind Sie das?». Was ist Ihnen bei dieser persönlichen Recherche aufgefallen bzw. aufgegangen?

Charles Lewinsky: Dass vieles aus meiner Jugendzeit auch in meine Bücher geraten ist. Eigentlich wollte ich «Sind Sie das?» nur für meine Enkel schreiben, aber mein Verlag wollte das Manuskript gern auch als Buch herausbringen. Ich habe bei dieser Spurensuche gestaunt, wieviel Persönliches in meine Romane geflossen ist.

Ihr jüngster Roman «Halbbart» ist wieder ein Erfolg geworden. Was heisst das für Autor und Verlag? Wie drückt sich das in Zahlen aus?

Soviel ich weiss hat das Buch eine Auflage von 25.000. Ein Erfolg? Ja, aber wenn ich davon leben müsste, hätte ich keine Chance.

Aufgrund der Corona-Massnahmen konnten Sie keine Lesereisen unternehmen. Sie haben auch ein Bühnenprogramm mit dem Musiker und Liedermacher Markus Schönholzer erarbeitet, das nun den Corona-Massnahmen zum Opfer fiel Was muss man sich darunter vorstellen?

Er singt Lieder, teils von mir getextet, und ich rezitiere. Manchmal singe ich auch mit. Und weil das durcheinandergeht haben wir es nicht «Poesie und Musik», sondern «Moesie und Pusik» genannt. Das macht Spass, auch dem Publikum. Ich hoffe auf eine baldige Wiederaufführung. Das Buch, das Sie vor sich liegen haben, hatte keine einzige Lesung. Das fehlt mir. So hat man kein direktes Echo.

Sie sind mit dem «Halbbart» tief in die Schweizer Geschichte gestiegen, exakt ins 14. Jahrhundert, im historischen Vorfeld von der Schlacht am Morgarten. Ihr Roman spielt in der Innerschweiz zwischen Sattel, Schwyz und Einsiedeln, handelt jedoch nicht eigentlich von den historischen Ereignissen, sondern vom Erzählen, von Geschichte und Geschichten? Wie sind Sie auf dieses Thema gestossen?

Das ist eigentlich eine falsche Frage, weil sie eine Arbeitsweise voraussetzt, die nicht meine ist. Es müsste eher heissen: Wie ist das Thema auf mich gekommen. Meistens weiss ich nicht, wo die Geschichte hinführt. Es wäre für mich auch sehr langweilig, wenn ich es von Anfang an wüsste. Eine Geschichte über die Kraft des Erzählens, das Erfinden von Geschichte durch Geschichteerzählen zu entwickeln, war nicht mein Plan. Da war anfangs nicht die Idee: Jetzt schreibe ich ein Buch übers Geschichteerzählen. Es hat sich so entwickelt.

Am Schluss des Buchs macht die Teufels-Anneli eine bemerkenswerte Bemerkung: «Das war eine sehr schöne Geschichte, Eusebius. Man wird sie bestimmt noch lange erzählen, und irgendwann wird sie die Wahrheit sein.» Das erinnert mich an den grossen Geschichtenerzähler Homer. Da spricht auch bei Ihnen die pure Lust des Fabulierens. Was geschah im Vorfeld der Schlacht am Morgarten 1315? ……

Unter Historikern weiss niemand, ob diese Schlacht am Morgarten wirklich stattgefunden hat. Das ist sehr umstritten. Interessant ist ja, dass man weiss, wo sie stattgefunden hat, wenn sie stattgefunden hätte. Man hat aber nicht die geringste Spur einer Schlacht gefunden trotz gründlicher archäologischer Suche. Es gibt keine Beweise. Das macht aber nichts, denn Geschichte besteht aus den Geschichten, die wir darüber erzählen.

So gesehen, sind Sie über Jahrtausende mit dem griechischen Geschichtenerzähler Homer geistig verbunden.

Das ist ja eine wunderbare Verbindung! Das Schöne ist ja, dass es Zeiten und Worte gibt, von denen wir glauben zu wissen, wie es war, weil sie von einem spach- oder geschichtenmächtigen Autor geschrieben wurden. Wenn wir die Romane von Dickens lesen, glauben wir zu wissen, wie es damals in England war. Wenn wir Gotthelf lesen, meinen wir zu wissen, wie es im Emmental war.

Wie würden Sie Buch einordnen – als Schelmenroman, Zeitbild oder Mysterium?

Ich gestehe, ich versuche diese Einordnungen den Literaturseminaren zu überlassen. Da sind so kluge Leute, die sagen mir dann schon, was ich geschrieben habe. Ich will das beim Schreiben gar nicht wissen und auch nicht einordnen. Ich lasse mich beim Schreiben überraschen, was in dieser Geschichte alles passiert.

Was fasziniert Sie beim Fabulieren?

Flaubert hat mal sinngemäss gesagt: Ein Autor sollte ein langweiliges Leben wie nur möglich führen, damit er all seine Abenteuer in seinen Büchern erleben kann. Ich bin eigentlich, wenn ich mich selber definieren müsste, ein langweiliger, spiessiger kleinbürgerlicher Mensch, der in seinen Büchern tolle Abenteuer erleben und an tolle Orte reisen kann.

Das Kloster Einsiedeln, speziell der Sturm auf das Kloster, spielt auch eine Rolle im «Halbbart». Haben Sie Resonanz vom Kloster erfahren?

Ja, im Kloster gibt es einen sehr literaturaffinen Mönchen, den Bruder Gerold. Er hat mir geschrieben und gestaunt, wie exakt die Rituale etc. eines Benediktinerklosters beschrieben sind. Er wollte mich auch mal für das Magazin «Salve» interviewen, und ich habe ihm gesagt, ja – aber nur in Einsiedeln und nur wenn er mit mir eine Führung hinter den Kulissen des Klosters macht. Die Episode in meinem Roman vom Überfall auf das Kloster richtet sich sehr stark nach einem Bericht aus jener Zeit. Einer der Klosterbrüder hat den Überfall auf Latein beschrieben. Wenn ich in eine historische Epoche gehe, mache ich meine Hausaufgaben und recherchiere sehr gründlich.

Für viele ist der Geburtstag ein Gräuel. Wie halten Sie es mit dem Alter? Zählen Sie mit oder gehen Sie darüber hinweg?

Ich hatte mir vorgenommen, am 75. so richtig auf die Pauke zu hauen. Ich wollte offiziell eine Lesung veranstalten und hätte Texte gelesen, die in keinem Buch vorkommen, also Texte, die keiner kennt, und es wäre eine Menge anderes passiert. Das wäre beispielsweise ein Text, in dem William Shakespeare versucht, seinen Hamlet, Prinz von Dänemark, an einen Fernsehproduzenten zu verkaufen. Es wäre ein lustiger literarischer Abend mit musikalischen Einlagen geworden, aber eben, es hat nicht stattgefunden und ist jetzt eine Legende.

Wie haben Sie das vergangene Pandemiejahr erlebt – durchlitten oder genutzt?

Es ist ja so, dass man in meinem Beruf auf Quarantäne am wenigsten reagiert. Soviel anders lebe ich auch sonst nicht. Schreiben ist ein einsamer. ja mönchischer Beruf. Ich habe mehr geschrieben als sonst, weil ich keine Ablenkungen, keine Lesungen, nichts hatte. Klar, mir fehlten die sozialen Kontakte. Man hat halt mehr telefoniert.

Diese Zeit der Entschleunigung, des Verzichts und der Beschränkung hat die Kulturaktivitäten fast lahm gelegt. Chance oder Flurschaden auf Dauer?

Man muss zwei Dinge unterscheiden: Für viele Kollegen ist diese Pandemie lebensbedrohend. Ein Schauspieler, der seit einem Jahr kein Engagement hat, kommt an seine Existenzgrenzen. Ich finde, dass der Staat nicht genügend reagiert. Dagegen hatten subventionierte Bühnen genügend Zeit, neue Formen auszuprobieren. Die mussten sich um ihre Existenz keine Sorgen machen.

Ihr Sohn Micha ist ein erfolgreicher Filmemacher. In seiner Zeitsatire «Moskau einfach!» hatten Sie einen klitzekleinen Cameo-Auftritt.

«Moskau einfach!» spielt ja in einer historischen Zeit, eben um 1989. Da gibt es eine Szene, in der ein Mann fernsieht. Micha wollte, wie er mir gesagt hat, eine Szene aus einer der doofsten Fernsehsendungen, die liefen, im Film haben. Er stiess auf eine Jubiläumssendung einer Fernsehreihe, in der ich selber aufgetreten bin. Diesen Ausschnitt hat er genommen – als kleinen Familienspass. Er hat mich quasi reingeschnitten.

Die Zusammenarbeit mit Micha hält sich in Grenzen. Wieso?

Es gibt keine Zusammenarbeit. Ich werde mich hüten, mich in seine Drehbücher einzumischen. Das kann er viel besser als ich. Und er wird sich hüten, meine Romane zu korrigieren.

Was darf man von Ihnen demnächst erwarten in Sachen Bühne, Buch oder Kino?

Ich werde sicher im nächsten Jahr einen neuen Roman publizieren. Und sonst muss man abwarten.

In welcher Richtung soll es im neuen Roman gehen?

Ich bin von der alten Hühnerschule – erst Eier legen, dann gackern!

Was erwarten Sie vom anstehenden Sommer im Zeichen der Klimaerwärmung?

Ich verbringe ein Teil des Jahres in Frankreich, in Vereux, und baue dort mein eigenes Gemüse an. Ich stelle fest, dass das Wasser jedes Jahr knapper wird.

Sind Sie ein Grüner, ein Gärtner?

Ich würde eher sagen: Ich bin ein umweltpolitischer Pessimist. Vernünftige Aktionen in dieser Richtung setzten voraus, dass der Mensch ein intelligentes Wesen ist. Und daran habe ich von Jahr zu Jahr mehr Zweifel.

Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?

Ich bin zurzeit mit dem Bundesrat nicht einverstanden und glaube, dass er dabei ist, einen seiner grössten Fehler mit der Öffnung der Restaurants etc. zu machen. Das wird meiner Meinung nach katastrophale Auswirkungen haben. Aber vielleicht gelingt es dem Bundesrat, dem Virus beizubringen, dass er sich föderalistisch verhalten und nur in einzelnen Kantonen wirken soll.

Sind Sie ein gebremster Optimist?

Ich neige oft zum Pessimismus, weil Pessimisten meistens Recht behalten, aber nicht glücklich werden damit, während die Optimisten oft glücklich werden, aber nicht Recht behalten.

Sie wirken aber doch recht glücklich…

Solange ich den Optimismus auf meinen engen Kreis konzentrieren kann, auf meine Arbeit, auf meine Familie, bin ich Optimist. Wenn ich mir die Menschheit angucke, neige ich eher zum Pessimismus.

Bio-Daten

Charles Lewinsky, geboren 14.April 1946 in Zürich

Studium Germanistik, Theaterwissenschaft in Zürich und Berlin

Drehbuchautor, Schriftsteller, Hörspielautor, Theaterautor, Musicals, Fernsehredaktor (Wort – Unterhaltung Schweizer Fernsehen)

Fernsehserien: «Fascht e Familie», «Fertig Lustig»

Sketche für «Traumpaar»

700 Liedertexte u.a. für Maja Brunner («Das chunnt eus spanisch vor»)

Theaterstücke u.a.: «Drei Männer im Schnee», 1984 nach Erich Kästner

Romane (Auswahl) ab 1984 mit Doris Morf («Hitler auf dem Rütli»), 2006 «Melnitz», 2011 «Gerron», 2015 «Kastelau», 2016 «Andersen», 2017 «Der Wille des Volkes», 2019 «Der Stotterer», 2020 «Der Halbbart».

«Der Halbbart»

rbr. Er schneit unversehens vom Sattel in das Klosterdorf, der «Halbbart. Man nennt ihn so, weil der Bart nur auf der einen Seite des Gesichts wächst, auf der anderen hat er Brandnarben und schwarze Krusten, das Auge ist dort ganz zugewachsen.», erzählt Eusebius, der Chronist.

Und er berichtet natürlich vom erwähnten Halbbart, den Menschen in der Innerschweiz, den Klosterbrüdern, von den Schweden und dem Überfall aufs Kloster Einsiedeln im «vierundfünfzigsten Kapitel, in dem er wüst zugeht. Zum Vorfall bemühte der Erzähler das Predigtwort eines Kaplans: «»Zur Busse kriechen die Menschen, aber zur Sünde rennen sie.

Am Ende erfahren wir, was sich vielleicht bei Morgarten zugetragen hat, als Schwyzer Haudegen den Habsburgern eins aufs Dach gaben – im «zweiundachzigsten Kapitel, in dem viele Menschen sterben». Eusebius denkt sich seinen Teil, glaubt dass sein Onkel Alisi die Geschichte erfunden und erlogen hat. Doch die Geschichte von den aufsässigen Innerschweizern war zu schön und wurde Geschichte.

Ein Schelm, wer sich dabei Arges dabei denkt. Der Zürcher Charles Lewinsky ist ein Meister des Fabulierens und schuf mit dem «Halbbart» ein kleines Meisterstück des Geschichtenerzählens – schelmisch, fesselnd und profund.

Charles Lewinsky «Der Halbbart». Roman, 677 Seiten, Diogenes Verlag 2020, 35 Franken

Charles Lewinsky «Sind Sie das?». Eine Spurensuche, 256 Seiten, Diogenes Verlag 2021, 25.60 Fr.

Eine Sammlung autobiografischer Anekdoten und nostalgischer Schmöker, von Lewinsky verschmitzt kuratiert und vom Verlag als Geschenk zum 75. Geburtstag des Autors publiziert.

«74. Filmfestival Locarno 2021 – Wiederbelebung mit Einschränkungen»

Von Rolf Breiner

Das grösste der kleinen Filmfestivals in Europa feierte seine Wiedergeburt – nach einer durch Corona amputierten Ausgabe 2020. An elf Tagen zwischen 4. und 14. August besuchten 78 600 Zuschauer und Zuschauerinnen das Festival. Wir blicken zurück von A wie Animation bis Z wie Zuschauer.

A wie Animation. Gleich zwei Trickfilme wurden für die Piazza Grande programmiert: der japanische Trickfilm «Belle: Ryū to sobakasu no hime» (2000 Besucher) und der italienische «Yaya e Lennie – The Walking Liberty» (2100 Besucher). Mit mässigem Zuspruch.

B wie Bund und Bundesrat. Bundesrat Alain Berset eröffnete das 74. Filmfestival Locarno und unterstrich die Bedeutung der regionalen Verwurzelung und das internationale Renommee des Kulturereignisses am Lago Maggiore. Bern beschloss zudem, die finanzielle Unterstützung diverse Filmfestivals in der Schweiz zu verstärken. So fliessen in den nächsten vier Jahren je Ausgabe 1,73 Millionen Franken nach Locarno (Erhöhung um 220 000 Franken).

C wie Cinema Is Back. Dieser Spruch war wie auch «Come Together» an allen möglichen Ecken und Strassen in Locarno zu lesen. Das mag für die elf Festivaltage zutreffen, dürfte aber kaum nachhaltig sein. Locarno lebt mit dem Festival auf, wenn auch gemässigt.

D wie Direttore Artistico/Direktor. Nach dem überraschenden Rücktritt der Direktorin Lili Hinstin hat Giona A. Nazzaro die künstlerische Festivalleitung übernommen. Der 1965 in Zürich geborene Filmspezialist, der seit Jahren auch in Locarno tätig war, plädierte für ein publikumsorientiertes Programm und erntete Kritik, vor allem weil er mit dem Netflix-Werk «Beckett» seine erstes Locarneser Festival eröffnete. Der Mann im Knitter-Look will anscheinend Aufmerksamkeit, steht auf Action und Genrefilmen. «Ich bin keiner dieser Cinephilen, die sich nur Werke von Autorenfilmern anschauen», erklärte er in einem Interview. Das klingt nach Pop- und Popcorn-Anbiederung. Der grosse Wurf war sein Programm (noch) nicht. Man darf auf 2022 gespannt sein.

E wie Edwin. Gewinner des Goldenen Leoparden 2021 ist Edwin aus Indonesien. Sein Thriller «Vengeance Is Mine. All Others Pay Cash» schildert «eine tragische Geschichte über die Unmöglichkeit der Liebe, aber gleichzeitig eine Demontage der Machokultur», schrieb der «Tages-Anzeiger». Mal sehen, ob und wann er im Kino zu sehen ist.

F wie Frauen. Frauen prägten das 74. Filmfestival wesentlich mit als Hauptfiguren oder Regisseurinnen, kamen aber nicht speziell in die Ränge. Ausnahme: «L’été l’éternité» von der Französin Émilie Aussel, belohnt mit dem Spezialpreis der Jury (Wettbewerb Cineasti del Presente). Ein intimes Comingout-Drama um eine Achtzehnjährige, die mit ihrer Clique Ferien am Meer macht und ihren Freund verliert. Ebenso sehenswert sind die Filme «Gerda» der Russin Natalya Kydryashova oder «Medea», wobei die rachsüchtigen antiken Gestalt nun in der Moderne erscheint, vom Russen Alexander Zewldovich – beide im Wettbewerb. Bemerkenswert auch Sabrina Sarabis «Niemand ist bei den Kälbern», Schweizer Filme wie Mari Alessandrinis «Zahori», Svetlana Rodinas und Laurent Stoops «Ostrov – Lost Island» oder Salomé Jashis «Taming the Garden».

G wie Gedränge. Der Andrang an Kassen und Toren hielt sich im Rahmen. Von Gedränge keine Spur, selbst bei der vierfachen Kontrolle (Impfzertifikat, Ausweis, Ticket, Taschenkontrolle) für den grössten Kinosaal Fevi gab es keine aussergewöhnlichen Wartezeiten. Überhaupt waren die Touristen- und Besucherströme eher dünn – Corona sei Dank oder Fluch?

H wie Hosoda. Die Reihe der Auszeichnungen in Locarno ist länger geworden. Kindern wurde ein eigener Programmteil mit sieben Filmen eingerichtet, empfehlenswert etwa Sarah Winkenstettes Jugendfilm «Zu weit weg». In diesem Rahmen wurde neu der Kids Awards verliehen. Er ging an den japanischen Altmeister des Animationsfilms, Mamoru Hosoda. Sein Film «Belle» feierte am 9. August auf der Piazza Grande Premiere.

I wie Island. Hier und da sorgte bekanntlich die isländische Fussballnationalmannschaft für Furore, aber auch im Kino setzen isländische Filme wie «Von Pferden und Menschen» oder «Woman at War» Duftmarken. In Locarno wurde der coole Actionfilm «Cop Secret» aufgeführt, nicht von irgendwem, sondern vom Goalie der Nationalmannschaft, Hannes Thor Halldorsson, inszeniert, der bei der EM 2016 schon dabei war und mithalf, England rauszukicken. Dieser Isländer hat nicht nur Messi Paroli geboten, sondern auch eine aberwitzigen Actionkomödie kreiert: «Leynilögga – Cop Secret», zu sehen im Wettbewerb. Ein Vergnügen.

J wie Jubiläum. Die 75. Ausgabe des Festivals soll vom 3. bis 13. August 2022 stattfinden. Es wird gemunkelt, dass dann vielleicht auch Präsident Marco Solari zurücktreten wird, der seit dem Jahr 2000 die Geschicke, sprich Finanzen und mehr, des Festivals managt.

K wie Katalog. Mehrere 100 Seiten schwer ist der Festivalkatalog, leider nur auf Italienisch und Englisch. Ein unhandliches Kompendium, in dem zwar alle Filme mit Indici sowie das Programm aufgelistet sind, sonst aber wenig Hilfe bietet. Die spärlichen Texte zu den Filmen bieten selten inhaltliche Orientierung und die Kommentare der Filmer helfen wenig weiter.

L wie Leoparden. Die Awards des Festivals umfassen zwei Seiten. Hier die wichtigsten Preise im Internationaler Wettbewerb Goldener Leopard für «Vengeance Is Min, All Others Pay Cash» von Edwin, Indonesien, Jury-Spezialpreis für «A New Old Play» von Qiu Jiongjiong, Hongkong, Leopard für die beste Regie Abel Ferrara und «Zero and Ones», Leopard für die beste Schauspielerin Anastasiya Krasovskaya in «Gerda», Leopard für die besten Schauspieler Mohamed Mellali und Valero Escolar in «The Odd-Job Men», Spezialerwähnungen für Lorenz Merz und «Soul of a Beat» sowie Chema Gracía Ibarra und «Espíritu Sagrado». Wettbewerb Cineasti del Presente: Goldener Leopard für Francesco Montagnes «Brotherhood», Spezialpreis der Jury für Emilie Aussels «L’été l’éternité», beste Aschgauspielerin Saskia Rosendahl in «Niemand bei den Kälbern», bester Schauspieler Gia Agumava in «Wet Sand».

M wie Marco Solari. Seit 2000 managt der Tessiner (77) aus Bern (dort 1944 geboren) als operativer Leiter das Filmfestival Locarno. Er wollte die 74. Ausgabe unbedingt wieder publikumstauglich machen und die Piazza Grande aufmachen – Corona zum Trotz. Das hat er geschafft. Er ist der Patron, fast schon Schutzheiliger im Schatten der Madonna del Sasso.

N wie Netflix. Netflix und andere Streamingdienste sind aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken – sowohl auf der Produktions- wie auch Konsumationsseite. Dem trug der künstlerische Leiter Giona A. Nazzaro Rechnung. Warum er aber mit einem Verschwörungsthriller wie «Beckett», der viel Lärm, aber wenig machte, sein Festival eröffnete, bleibt sein Geheimnis.

O wie Ostrov. Diese Insel im Kaspischen Meer ging irgendwie verloren im «Putin-Reich». Fischer kämpfen um Überleben – mit illegalem Fischfang, weil der russische Staat ihnen keine Genehmigungen erteilt hat. Einst lebten hier 3000 Menschen, heute noch 50 – ohne Gas, Strom, legale Arbeitsplätze. Die Russin Svetlana Rodina und der Schweizer Laurent Stoop haben die Insel heimgesucht, beschreiben Menschen und ihren Alltag und finden nachhinein gar beim Staat Gehör: «Ostrov – Die verlorene Insel».

P wie Piazza. Der schönste und grösste Kinoschauplatz in der Schweiz und in Europa, die Piazza Grande, wurde aus dem Corona-Dornröschenschlaf geweckt. Es war «gedeckt», doch die Gäste (Besucher) hielten sich zurück. Die 8000 Plätze wiesen grosse Lücken auf. Lag’s am Angebot von Action bis Trickfilm oder an der Pendemie-Vorsicht der Leute? Der Spielfilm «Rose» über eine 78jährige, die ihr Leben neu entdeckt, lockte 3900 Zuschauer. Das stilistisch hochinteressante Nachkriegsdrama «Hinterland» brachte es auf 2700 Besucher. Die Schweizer Premiere von «Monte Verità» fiel wortwörtlich ins Wasser. Stefan Jägers Historienbildnis konnte nur in den Kinosälen Fevi und Sala gezeigt werden (3250). Nur das packende Porträt «Respect» über die Soul- und Gospelsängerin Aretha Franklin dürfte über 4000 Zuschauer angezogen haben.

Q wie Qatar. Der umstrittene Wüstenstaat mit WM-Ambitionen war tatsächlich mit sechs Filmen als Koproduzent in Locarno vertreten. Erwähnenswert ist etwa der arabische Thriller «The Alleys» (Pizza Grande) oder «Al Naher» (Wettbewerb), ein libanesisches Liebesdrama.

R wie Reservierung. Tickets zu reservieren war das A und O in Locarno. Mal gab es freie Plätze (Piazza, Fevi), mal nummerierte, jeweils mit Zertifikat, mal mit Maske (in den Sälen), mal ohne (Piazza).

S wie Spinotti. Eine Handvoll Filmschaffender wie John Landis (Ehrenleopard), Phil Tippet (Vision Award Ticinomoda), Gale Anne Hard (Premio Raimondo Rezzonico) oder Laetitia Casta (Award Davide Campari) wurde am Festival geehrt. Einer überstrahlte jedoch alle: Dante Spinotti. Der italienische Kameramann arbeitet häufiger mit Michael Mann zusammen («Heat», «Insider»). Bei seinem jüngstes Werk «Where Are You» arbeitet die halbe Spinotti-Familie mit – Riccardo (Buch und Regie) und Marcella (Produktion). Dante führte die Kamera in diesem erotischen Fashiondrama.

T wie Terminator. Der junge Arnold Schwarzenegger erlebte eine Piazza-Auferstehung – dank Gale Anne Hurd (Rezzonico-Award), die den legendären Cyborg-Thriller «Terminator» 1984 produziert hatte.

U wie unglaublich. Ein Mann, ein Baum über 100 Jahre alt und eine Entwurzelung: Unglaubliches hat sich irgendwie am Schwarzen Meer (Georgien) zugetragen. Wie weiland der exzentrische Opernfanatiker «Fitzcarraldo» (im Film von Werner Herzog) lässt ein millionenschwerer Baumliebhaber (der ehemalige Premierminister Georgiens) einen tonnenschweren Baum über Land und Wasser zu seinem Park transportieren. «Taming the Garden – Grosser Baum auf Reisen» heisst der Film von Regisseurin Salomé Jashi, die diesen bizarren und denkwürdigen Prozess kommentarlos dokumentierte. Nie wurde der Begriff Entwurzelung «hautnaher» beschrieben. Nach Sundance und Berlin nun die Entdeckung in Locarno.

V wie Verità. Pech für Regisseur Stefan Jäger und sein Filmteam. Die Piazza-Premiere des historischen Panoramas «Monte Verità» wurde von Petrus regelrecht versenkt – in Regenergüssen. Manchmal kann die Wahrheit bitter schmecken, auch weil das Kritikerecho auf die Hommage an den legendären Berg mit einen Freigeisterns und «Spinnern» Anfang des 20. Jahrhunderts eher verhalten und ablehnend war. Mehr in unserer Filmkritik.

W wie Wiederbelebung. «Die Wiederbelebung des Festivals ist uns gelungen, auch trotz monatelanger Schliessung und Melancholie herauszukommen», bilanziert Präsident Marco Solari. Direktor Giona A. Nazzaro doppelt nach: « Die Reaktion der Menschen auf der Piazza, in den Kinosälen und auf den Strassen von Locarno ist für uns ein sehr bewegendes Zeichen der Wiedergeburt und sicherlich die treibende Kraft für die nächsten Schritte unseres Teams.»

Y wie Yugoslavia. Tatsächlich tauchen im Locarno-Katalog drei Filme im Register unter Yugoslavia/Jugoslawien auf. Natürlich Überbleibsel einer vergangenen Zeit. Gemeint ist «Fräulein Doktor» (1969), «La steppa» (1962) und «La tempesta» (1958), allesamt Koproduktionen, die unter dem italienischen Regisseur Alberto Lattuada (1914-2005) entstanden sind. Dem grossen Vertreter des Autorenkinos war die Retrospektive in Locarno gewidmet.

Z wie Zuschauer. Unter eingeschränkten Bedingungen in Corona-Zeiten (bei reduzierten Platzverhältnissen in den Kinosälen) zeigt man sich in Locarno zufrieden: 78 600 Zuschauer und Zuschauerinnen besuchten die diversen Vorführungen am Filmfestival, auf der Piazza Grande zählte man 29 700 Besucher, in den Kinosälen 48 900 (rund 50 Prozent weniger als 2019). Die Piazza Grande, das Prunkstück des Festivals, hat deutlich an Zuspruch verloren. Nur drei Filme erreichten über 3000 Besucher. Erfolg verbuchte das Festival im Online-Angebot mit 290 000 Besuchern aus 186 Ländern.

Neue Organisationsstruktur für die 57. Solothurner Filmtage

Der Vorstand der Solothurner Filmtage hat unter der Leitung des neuen Präsidenten Thomas Geiser die sofortige Einführung eines dualen Führungsmodells beschlossen. Die Solothurner Filmtage trennen sich von ihrer Direktorin Anita Hugi, die seit 2019 die Solothurner Filmtage erfolgreich leitete, 2020 wurde das 56. Filmfestival infolge Corona als Online-Edition durchgeführt, 170 Filme bzw. Beiträge waren über ein Streaming-System abrufbar (siehe auch Interview mit Anita Hugi, Archiv Literatur & Kunst 01/2020).

Mit dem Wechsel will der Vorstand der Filmtage die Organisationsstruktur ändern, ein Duo mit einer künstlerischen und einer administrativen Leitung soll zukünftig den Direktionsposten besetzen. Das duale Modell wird ab sofort eingeführt, die Stellenausschreibung folgt. Interimistisch übernehmen Veronika Roos als administrative Leiterin sowie Marianne Wirth und David Wegmüller als künstlerische Leitung die 57. Solothurner Filmtage, die vom 19.-26. Januar 2022 stattfinden.

Anita Hugi spricht von einem «erzwungenen Abgang». Sie war seit längerer Zeit infolge der Differenzen krankgeschrieben und man stellt sich die Frage, ob «die der Krise zugrundeliegenden Strukturfragen» nicht auch anders hätten gelöst werden können, als die Spannungen sich abzeichneten. Warum war es nicht möglich, Anita Hugi weiterhin die künstlerische Leitung für die Filmtage zu übertragen und eine administrative Leitung neu zu besetzen? Oder scheiterte diese Lösung am Widerstand von Hugi? Jedenfalls hinterlässt dieser Entscheid einen schalen Nachgeschmack.

Ingrid Isermann, 14. August 2021

«Bettina Oberli: Turbulenzen am Zürichsee und Chaos in der Familie»

Von Rolf Breiner

Ihr Film «Wanda, mein Wunder» eröffnete das 16. Zurich Film Festival letztes Jahr. Dann musste der Kinostart infolge der Pandemie mehrmals verschoben werden. Nun ist es endlich soweit: Bettina Oberlis gesellschaftskritische Komödie startet zur Tour de Suisse. Wir sprachen mit der Berner Regisseurin via Skype.

Es war ein langer Weg zum Neustart ihres Films «Wanda, mein Wunder». Wie haben Sie diese Zeit überstanden?

Bettina Oberli: Der Film wurde in eine Art Winterschlaf versetzt. Es war wichtig, die Balance zu finden – zwischen Zurückhalten und Wachhalten, welche die Produktion und der Verleih finden musste. Indes hat der Film international einen längeren Weg von Zürich nach Tribeca, Vancouver und so weiter hinter sich. Natürlich überwiegend virtuell, darum ist es jetzt schön, dass es nun mit Publikum losgeht. Der Film läuft jetzt in den USA und in der Türkei. Ich hätte gern auch dort eine Kinotour gemacht, aber das ist eben momentan nicht so leicht möglich. Darum freue ich mich, jetzt in der Schweiz dabei zu sein.

Der Film wird auch in Polen starten, klar, weil ein Teil der Geschichte betrifft eine polnische Familie. Wissen Sie schon einen Termin?

Nein noch nicht. Sie warten ab. Ich weiss, dass der Film in Deutschland und in Österreich am 12. Dezember in die Kinos kommen soll.

Gab es in der langen Phase des Wartens Solidaritätsakte unter Filmschaffenden?

Es gab Initiativen von Produzenten und der SRG, diese Kurzfilm-Lockout-Collection zu realisieren. Sehr kurz, sehr konzentriert mit einem fixen Budget. So entstanden zwei Staffeln. Ich war selbst mit einem Kurzfilm beteiligt. Da konnte man mal wieder sehen, wie toll es sein kann, trotz zeitlicher und budgetmässiger Begrenzung, kreativ zu sein.

Wann waren Sie denn das letzte Mal im Kino?

Vor ein paar Wochen zur Premiere von «Das Mädchen und die Spinne».

Welche Beziehung haben Sie zu diesem Spielfilm und hat er Ihnen gefallen?

Extrem gut. Sehr stilsicher, abgründig, lustig und böse. Einer der beiden Filmemacher, Ramon Zürcher, war ein Student bei mir an der Kunsthochschule in Bern.

Welche Erwartungen setzen Sie auf den Neustart?

Ich hab keine Ahnung. Man muss mal schauen. Ich glaube, der Hunger und die Lust aufs Kino kehren zurück.

Ihr Film ist aktueller denn je. Fremdarbeit ist immer ein Thema in der Schweiz. Sie haben den Schauplatz Familie gewählt, in die sich eine Polin für eine begrenzte Zeit «eingenistet» hat. Aus der Fremden wird eine Vertraute. Wanda bringt Bewegung und Chaos in die Familie, bewirkt Wunder. Wie hat sich diese Geschichte entwickelt?

In vielen Gesprächen bin ich mit dem Produzenten Reto Schaerli auf das Thema der 24-Stunden-Betreung gestossen. Das schien uns ein Stoff, der nicht nur schweizerisch, sondern universell ist, und der sich in eine Familiengeschichte einbetten lässt. Wir waren uns schnell einig, kein Sozialdrama zu entwickeln, sondern uns der Thematik mit Humor anzunähern und das Ganze zu überspitzen.

Die Pflegerin Wanda, gespielt von der Polin Agnieszka Grochowska, ist Dreh- und Angelpunkt…

Sie ist die Figur, die zu Veränderungen in einer gutsituierten Schweizer Familie führt.

Im Film geht es um zwei Familien, zwei unterschiedliche Stände oder Klassen, um Dienstleistungen und Klassenunterschiede, um West und Ost.

Das könnte man so sagen. Der Film handelt auch vom Auseinanderdriften und Näherkommen, von Nähe und Distanz in einer Familie.

«Wunder gibt es immer wieder» sang Katja Epstein 1970. «Wunder» gibt’s auch in Ihrem Film. Wie würden Sie «Wanda, mein Wunder» beschreiben – ein Familiendrama, Liebesfilm, Sozial- und Gesellschaftskomödie?

Der Film ist insofern eigenartig – in dem Sinn, dass er mit den Genres spielt und sie mischt. Das ist auch etwas Zeitgemässes, dass sich diese Grenzen auflösen. Es bereitete mir Freude, die Genre-Erwartungen zu unterlaufen. Die Ausgangssituation war eigentlich unwitzig. Mir war es aber sehr wichtig, in eine andere Richtung zu lenken – mit Humor.

Wie geht’s weiter im Filmbusiness, und was erhoffen Sie sich vom Kino – nach der Pandemie?

Es wird sich schon etwas verändern und die Entwicklung zur Digitalisierung beschleunigen. Es eröffnet aber auch Chancen, ein Publikum über das Kino hinaus zu erreichen. Filme auch online zugänglich zu machen, wird immer wichtiger werden.

Wie sehen Ihre Pläne und Projekte fürs Theater, Kino oder Schreiben aus?

Ich habe die Zeit genutzt, um neue Stoffe zu entwickeln. Jetzt habe ich ein Angebot aus München erhalten: eine sechsteilige Dramaserie um eine Familie – mit Jens Albinus («Schwesterlein»). Eine ARD-Produktion. Die Dreharbeiten beginnen im September.

Wie geht’s weiter im Theater?

Die Oper, die wir in Luzern inszenieren wollten, hat der Lockdown gestoppt. «Eugen Onegin» von Pjotre (Peter) Tschaikowsky ist immer noch bereit – mit grossem Aufwand, Orchester und Chor. Das geht erst wieder, wenn die Einschränkungen fallen. Kulissen und Kostüme sind eingelagert. Ich hoffe sehr, dass es zur Aufführung kommt. Mir hat die Arbeit sehr viel Freude gemacht.

Daten und Fakten

Bettina Oberli, am 6. November 1972 in Interlaken geboren, in Samoa und Meiringen aufgewachsen. Sie lebt zurzeit in Zürich. 1995 bis 2000 Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. 2000 HGKZ-Diplom als Filmregisseurin.

Filmauswahl: «Im Nordwind» (2004), «Die Herbstzeitlosen» (2006), «Tannöd» (2009), «Private Banking» (zweiteiliger TV-Film, 2017), «Le Vent Tour» (2018), «Wanda, mein Wunder» 2020),

Operninszenierung in Luzern «Eugen Onegin» (2020)

Kinoauswertung «Wanda, mein Wunder», Vorpremieren ab 27. Mai in Basel, Bern, Biel, Biel, Luzern, Zürich. Offizieller Kinostart am 3. Juni.

Parallel zur Premiere am 3. Juni im Kosmos, Zürich, mit Bettina Obeli und Cast: Livestreamangebot via

https://www.filmlivestreaming.ch/de/home/

«Pia Zanetti, Fotografin»

Fotomuseum Winterthur. Pia Zanetti, geboren 1943 in Basel, hat sich mit engagierten Reportagen einen Namen gemacht. Hartnäckig behauptete sie sich in einer Domäne, die lange Zeit Männern vorbehalten war. Im Auftrag von Publikationen wie Die Woche, Das Magazin, Du oder NZZ bereiste sie ab den 1960er Jahren Europa, später die ganze Welt. Dabei galt ihr Interesse immer den Menschen, die sie auf der Strasse, bei der Arbeit, im Fussballstadion, beim Spielen oder beim Sinnieren beobachtete.

Unaufdringlich, einfühlsam, kritisch und präzis hielt sie die kleinen und grossen Dramen fest, die sich im Alltag abspielen – dies auch auf zahlreichen Reisen im Auftrag der Hilfswerke und NGOs, deren Arbeit sie mit ihren Reportagen begleitete. Pia Zanetti dokumentierte die Solidarität und den Widerstand gegen Unrecht, sie suchte aber auch unermüdlich jene glücklichen Momente, in denen Träume wahr zu werden scheinen.

Für die erste umfassende Ausstellung hat die Fotografin aus ihrem umfangreichen Archiv jene Aufnahmen ans Licht geholt, die mehr als Dokumente sind – einprägsame Bilder, in denen sie den täglichen Ereignissen und den zufälligen Begegnungen mit Menschen ein Stück Poesie abgerungen hat.

Zur Ausstellung erscheint eine Monografie bei Scheidegger & Spiess und Codax Publisher, herausgegeben von Peter Pfrunder.

(bis 24. Mai 2021)

Es gelten weiterhin die üblichen Schutzmassnahmen für den Museumsbesuch.

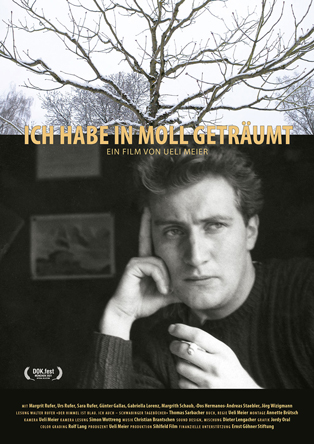

Filmer Ueli Meier und sein Film «Ich habe in Moll geträumt» Erinnern: Eine neue Lebendigkeit schaffen

Interview Rolf Breiner

Ausgangspunkt war ein schmales Tagebuch in Versen, das der Schweizer Autor Walter Rufer 1963 in München veröffentlicht hatte. Beide gerieten in Vergessenheit. Zufällig stiessen zwei Münchner Musiker (Dos Hermanos) auf Rufers Gedichte, trugen sie an ihren Konzerten vor und sorgten 2007 für eine Neuauflage. Der Zürcher Filmer Ueli Meier wurde auf den vergessenen Autor, der bereits 1975 verstarb, aufmerksam und begab sich auf Spurensuche. Ein Gespräch mit dem Filmautor.

Eine späte Entdeckung: Wie bist du auf den verschollenen, vergessenen Schweizer Dichter Walter Rufer gestossen?

Ueli Meier: Das ist ein bisschen die Ironie des Schicksals, nämlich ausgerechnet am Tresen der Bar von El Lokal in Zürich. Vor Jahren hatten die «Dos Hermanos» dort ein Konzert gegeben und Texte aus Walter Rufes Tagebuch vorgetragen. Ein Freund von mir hat das erlebt und mir von der Wiederentdeckung des Tagebuchs erzählt. Und dieser Freund, Harry Moser, kannte die Kinder Walter Rufers, er ist der Patenonkel des Kindes Urs. Ich habe diese Tresengeschichte in meinem «Baby-Pool» notiert, wo ich Zeitungsartikel und Ideen für mögliche künftige Projekte sammele. 2013, nach Fertigstellung der Kinodokumentation «Tibi und seine Mütter» bin ich wieder auf das Thema gestossen. Eine meiner Editorinnen bestärkte mich, diese Geschichte zu verfilmen. Wir haben das Buch im Herbst 2014 besorgt, kannten aber den familiären Hintergrund noch nicht.

Was reizte dich?

Mich hat das Buch gepackt, ich war begeistert von der Heiterkeit und den literarischen Qualitäten, vermeinte aber auch im Text eine grosse Verzweiflung und Einsamkeit zu spüren. Ich hatte den Verdacht, dass es sich dabei um autobiografische Fiktion handelt. Nach der Lektüre wollte ich der Geschichte nachgehen, den Hintergrund erfahren. 2015 habe ich mit Rufers Kindern in der Schweiz Kontakt aufgenommen. Wir haben uns getroffen, und ich habe von meinem Projekt berichtet. Sie waren begeistert und wollten mitmachen.

Gab es irgendwelche Vorbedingungen?

Ich habe von Anfang gesagt: Ich will keine Vorgespräche. Ich möchte von allem Anfang an sämtliche Interviews direkt mit meiner Filmkamera aufzeichnen. Wir, das heisst ein sehr kleines Team, waren allerdings sehr gut vorbereitet – auch innerlich.

Die Ereignisse, Rufers Aufenthalt in München und die Neuauflage seines Buches liegen 60 beziehungsweise 14 Jahre zurück. Wie sah dein Konzept aus?

Mir war klar, dass diese Geschichte im Kino eine neue Lebendigkeit bekommen muss. Ich sah eine Chance darin, diese Gegenwärtigkeit in der Unmittelbarkeit des Erinnerns zu erreichen.. Bewusst wurde dabei die Filmtechnik auf ein Minimum reduziert.

Wie fügte sich das zusammen?

Zuerst war das Interview mit der Witwe Margrit Rufer. Da spiegelte sich bereits die ganze Tragödie wieder. Dann sind wir nach Deutschland gefahren und suchten Leute, die Walter Rufer kannten, anschliessend dann Zeitzeugen aus der Schweiz. und Rufers Kinder. Das war unser Gerüst. Für mich war von Anfang klar, dass wir zwei Erzähleben im Film verfolgen, die im Subtext eng miteinander korrespondieren: Die Spurensuche nach Walter Rufer und die Lesung seines Buchs, wofür wir für Walter Rufers Texte eine Bühne bauten. Wir wollten keine filmische Lektüre, sondern die Texte ungefiltert in die Herzen der Zuschauer transportieren.

Wie bist du auf den Schauspieler Thomas Sarbacher gekommen?

Die ideale Besetzung des Schauspielers für die Lesung von Walter Rufers Buch war eine der grossen Herausforderungen. Es sollte auch nie der Eindruck entstehen, das sei der Walter Rufer selber. Nach langer erfolgloser Suche machte mich mein Tonmeister auf den Schauspieler Thomas Sarbacher aufmerksam. Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Ohne zu Zögern hat Sarbacher zugesagt. Er ist ein grosses Geschenk für den Film.

Zurück zum Film und zur zweiten Ebene…

Genau. Wir wollten Rufers Geschichte in einem Geflecht aus verschiedener Perspektiven erzählen. Sie basieren auf den Interviews und verschiedenen Bilderwelten. Da gibt es einerseits die Familien-, andererseits die Wiederentdeckungsgeschichte. Das sollten miteinander verknüpft und mit den Texten von Walter Rufers Schwabinger Tagebüchern verwoben werden.

Der Filmtitel heisst «Ich habe in Moll geträumt». Warum nicht der Originalbuchtitel, der so treffend scheint?

Gerade darum nicht. Der Titel gehört ausschliesslich Walter Rufers Buch! Und dieses ist zwar wichtiger integraler Teil, aber nicht der Hauptgegenstand der Filmerzählung. Wie bereits gesagt: Ich wollte mit meinem Film auf keinen Fall das Genre «Eine filmische Lektüre» bedienen. Der von uns gewählte Titel, finde ich, trifft die Stimmung des Films, die ganze Geschichte und Walter Rufer perfekt.

Der Film ist keine Biographie sondern beschreibt die Diskrepanz zwischen Kunst und Leben.

Der Film setzt sich mit den moralischen und materiellen Fragen des Künstlerseins auseinander. Das Universelle an dieser Geschichte ist doch, dass wohl jeder Künstler, jede Künstlerin sich in einzelnen Aspekten des Schicksals von Walter Rufer wiedererkennt und sich mit seiner Problematik, Künstler zu sein, auseinandersetzen muss.

Walter Rufer ist eine tragische Figur – erfolglos als Literat und Stückeschreiber. Zurück in der Schweiz nach 12 Jahren München mühte er sich ab, die Familie irgendwie durchzubringen. Der Alkohol war wohl sein Schicksal.

Verkürzt kann man es vielleicht so sagen. Für viele Schriftsteller wie beispielsweise Joseph Roth oder auch Gottfried Keller war Alkohol oder überhaupt Drogen ein Treibstoff für ihr künstlerisches Schaffen – im guten wie auch gefährlichen Sinne.

Ist Walter Rufer an sich gescheitert?

Sein Anspruch war sicherlich, Hochliteratur zu schaffen. So hat er bezeichnenderweise als sein schriftstellerisches Vorbild den Lyriker Georg Trakl genannt. Er ist aber an seinen eigenen wohl zu hohen künstlerischen Ansprüchen gescheitert. Und doch ist ihm mit diesem einen schmalen Gedichtband «Der Himmel ist blau. Ich auch», der in jeder Hinsicht einzigartig aus seinem schriftstellerischen Schaffen herausragt, vielleicht fast widerwillig ein Stück Literatur!

Wie so oft war auch die Finanzierung deines Films äusserst schwierig.

Mein Film hat leider weder vom Bund (BAK) noch der Zürcher Filmstiftung öffentliche Fördergelder zugesprochen bekommen. Einzig die Ernst Göhner Stiftung hat mein Projekt unterstützt. Das Filmbudget von 198 000 Franken wurde ausschliesslich von privaten Gönnerinnen und Gönnern, generösen Projektrabatten meiner künstlerischen und technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziert – und selbstredend dem vollständigen Verzicht auf all meine finanziellen Ansprüche.

Wie geht’s weiter mit Ihrem Film?

Nach seiner Weltpremiere am 36. DOK.fest München 2021 wird mein Film ab Juli zeitgleich in Zürich, Bern und Basel starten. Danach soll die Reise in weiteren Kinos der Schweiz weitergehen.

Das Büchlein Walter Rufer «Der Himmel ist blau. Ich auch» ist beim Blumenbar Verlag, München greifbar. Seine Schwabinger Tagbücher ziehen sich über fünf Jahre und bieten 139 Eintragungen. Die Illustrationen stammen von der Filmdesignerin Maleen Pacha. Das Buch ist ausgestatte mit einer CD von Dos Hermanos mit Lesungen und Musik. Preis: 15 Euro.

****

Ueli Meier

1958 in Zürich geboren. 1977-1980 Fotografenlehre

Freischaffende Fotojournalist (u.a. Magazin des TagesAnzeiger)

Regisseur, Kameramann, Drehbuchautor

Vater einer Tochter

Dokumentarfilme

2021 Ich habe in Moll geträumt

2013 Tibi und seine Mütter

2004 Der letzte Navigator

Filmtipps

Beckett

I.I. Eine Reminiszenz an Beckett? In Locarno eröffnete «Beckett» das diesjährige Filmfestival auf der Piazza Grande, der Actionthriller des jungen italienischen Regisseurs Ferdinando Cito Filomarina, nach dem Roman «Born to Be Murdered» von Dennis Allan, mit John David Washington, Sohn des Schauspielers Denzel Washington, in der Hauptrolle («Tenet»). Und schon auf Netflix, bevor der Film in die Kinos kommt. Die Streamingdienste sind zur echten Konkurrenz für das Kino geworden, auch wenn in Locarno der Slogan «Cinema is back» die guten alten Zeiten beschwört. Beckett, ein junger schwarzer Amerikaner, verbringt mit seiner Freundin April (Alicia Vikander) Ferien in Nordgriechenland. Auf einer gebirgigen Landstrasse nickt er am Steuer des Mietwagens ein und verursacht einen schweren Autounfall, bei dem seine Freundin ums Leben kommt. Er erwacht verletzt im Krankenhaus. Als Beckett am nächsten Tag zum Unfallort zurückkehrt, wird auf ihn geschossen. Damit beginnt eine Odyssee übers Gebirge, Hügel und Schluchten, bis zur US-amerikanischen Botschaft in Athen. Die Verfolgungjagd ist nicht immer einsichtig. Beckett schleppt sich keuchend vor den Häschern in ein Privathaus und flüchtet auf Landstrassen weiter, wird mittlerweile auch von der Polizei gesucht und ist mitten in eine politische Verschwörung geraten. Auf einem Fahndungsplakat sieht Beckett das Foto des Jungen vom Unfallort, Neffe eines Politikers einer Linkspartei, der sich gegen einen ultrarechten Kandidaten um ein politisches Amt bewirbt. Beckett wird nach dem Horror-Unfall zur Zielscheibe, da er den inzwischen entführten Jungen gesehen hat. Alle sind hinter ihm her und er wird gnadenlos durch Griechenland gejagt. Der politische Hintergrund, Korruption und Rechtspopulismus, in den auch der amerikanische US-Botschafter in Athen verwickelt scheint, bleibt vage, vordergründig ist es ein Gewaltszenario, in dem Washington seine Fitness beweisen kann.

***

Tony Driver

rbr. Grenzgänger. Pasquale Donatone, der sich Tony Driver nennt, ursprünglich aus Bari stammt, sitzt fest. Der Typ, 53 Jahre alt, hat aber über 40 Jahre in den USA gelebt. Er gaunert sich durchs Leben. Frau und Söhne haben ihn längst verlassen. «Du kannst einem alten Hund keinen neuen Trick beibringen. Ich bin ein alter Hund, aber ich kann noch einen neuen Trick lernen», ist Tony Driver überzeugt. Er jobbte an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, kutschiert mal Mexikaner illegal über die Grenze, mal Drogen, bis die Grenzpolizei den Taxidriver erwischte. Und den Taxidriver, und der stand vor der Frage: Knast oder Ausweisung. Tony entschied sich fürs Exil. Das Schlitzohr zeigt sich gerne im Cowboy-Outfit und ist ein Grenzgänger. Nun ist also in seiner alten Heimat, gelandet und fühlt sich fremd, ausgesetzt, abgeschoben. Er will nur eins: zurück in die Staaten.

In einer Höhle bei Polignano hat ihn der Filmemacher Ascanio Petrini auf, selber ein Kind Baris, aufgestöbert. Tony, der Fremde daheim, verdient sich ein paar Euro mit Plakatkleben. Aber das kann’s nicht gewesen sein, meint der «Heimkehrer». Ein Priester organisiert ihm ein Flugticket, und Tony landet in Mexiko. Und da steht er wieder vor dem Grenzzaun…Wird er das Risiko wagen und möglicherweise Knast in Kauf nehmen?

In seinem ersten «Spielfilm» setzt Ascanio Petrini ganz auf die Karte Tony alias Pasquale. Und der spielt sich selber und ein bisschen mehr. Die Grenzen zwischen Realität und Spiel verwischen. Ein gespielter Dokumentarfilm. Der herbe Typ Tony erinnert an den stoischen Schauspieler Harry Dean Stanton («Paris, Texas», 1984) und dessen Gänge im Kinofilm «Lucky» (2017). Donatone verkörpert den Looser und Einzelgänger, der sich nicht unterkriegen lässt und immer wieder wagt, Grenzen zu überschreiten.

****

The Green Knight

rbr. Sir Gawains Sinnsuche. König Artus‘ Tafelrunde, Lancelot und das sagenhafte Schwert Excalibur bildeten immer wieder reichlich Stoff für Filme und Serien. Es seien nur Filmwerke wie Robert Bressons «Lancelot du Lac» (1973), ein Klassiker, John Boormans «Excalibur» (1981) oder Jerry Zuckers «First Knight»(1995) mit Sean Connory und Richard Gere genannt. Ein neues Fantasy-Abenteuerwerk schliesst sich der Reihe an: David Lowerys «The Green Knight». Hier geht es um den Neffen König Artus‘, um den abenteuerlustigen Sir Gawain (Dev Patel). Mehr Schnösel als Ritter drängt sich der junge Gawain beim Weihnachtsfestmahl in den Vordergrund, als ein ungebetener Gast auftaucht: der sagenhafte Green Knight, eine furchteinflössende Gestalt, halb Baum, halb in Rüstung gehülltes Ungeheuer. Er sucht einen Herausforderer an Artus‘ Tafelrunde, der zuschlägt – unter der Bedingung, denselben Schlag ein Jahr später gegen Täter zu vollführen. Gawain trittt hervor und köpft den freundlichen Hünen. Der Grüne Ritter schnappt sich darauf seinen Kopf und verschwindet.

Gawain verlässt bald Geliebte (Alicia Vikander) und König Artus Hof, begibt sich auf abenteuerliche Reise, um als Ritter zu reifen. Absonderliche Menschen und Wesen kreuzen seine Suche: Ein junger Wegelagerer, der ihm das Schwert klaut, eine Lady, dessen Kopf er aus einem Teich birgt, ein Edelmann, der ihn beschenkt und dessen Frau ihn verführen will. Irgendwann geht das Jahr zu Ende, und Gawain muss die grüne Kapelle aufsuchen und sich dem grünen Herausforderer stellen. Hält er seinen Kopf hin?

David Lowery (Buch und Regie) greift auf walisische Mythen über Gawain von Orkney zurück, einem getreuen Neffen König Artus. Dieser taucht in verschiedenen mittelalterlichen Erzählungen auf. J.R.R. Tolkien hat «Sir Gwain und der Grüne Ritter» (Hobbit Presse), « Meisterwerk der englischen Literatur» (Tolkien) in Prosa übersetzt.

Anders als die Ritter der Tafelrunde ist Gawain nicht auf der Suche nach dem Heiligen Gral, sondern nach selbst. Er zaudert, zögert, zweifelt und reift mit jedem Abenteuer. Er überlebt und muss am Ende doch seinen Preis zahlen. Lowery beschreibt stimmungsvoll diesen Entwicklungsprozess, wobei Gawain durchaus sich nicht immer heldenhaft verhält. Gegen Ende wechselt Regisseur Lowery den Rhythmus, schliesst etwas abrupt und zeitrafferähnlich ab. Gleichwohl ist sein episches Abenteuer ein magisches Kinoerlebnis wie in alten Tagen – stimmig, spannend, phantasievoll. Dev Patel («Slumdog Millionaire») ist als Gawain eine Wucht, kein Superheld aus der Comicwelt, sondern Mensch, vom Schicksal herausgefordert.

****

First Cow!

rbr. Männerverbundschaft. In diesen Corona-Zeiten kann der Weg ins Kino lang, sehr lang sein. Kelly Reichardts wehmütiger Western «First Cow» startete im August 2019 an einem Filmfestival in Colorado, wurde dann an den Filmfestspielen in Berlin (dort visioniert) aufgeführt und in Locarno 2020 gezeigt. Er gelangt jetzt in unsere Kinos.

Wie der Titel schon ankündigt, geht es um eine Kuh, scheinbar die einzige weit und breit im Oregon Territorium (um 1820). Sie wird vom englischen Landlord Chief Factor (Toby Jones) gehalten, um seinen Tee zu veredeln. Dieses Haustier, exakter dessen Milch, entdecken zwei Männer, die sich in der Wildnis gefunden haben: Otis Figowitz genannt Cookie (John Magaro), der seinen Job als Koch bei Pelztierjägern quittiert, und der Chinese King-Lu (Orion Lee), der auf der Flucht ist. Cookie träumt von einem Hotel oder Bäckerei, der Chinese von einer Farm. Und so kommt das ungleiche Pärchen auf die Idee, «Guetzli» zu backen und zu verkaufen – verfeinert mit besagter Kuhmilch. Ihr Gebäck, versüsst mit Honig, wird zum Hit auf dem lokalen Markt. Der Dollar rollt, bis die beiden Produzenten eines Nachts beim Milchklau entdeckt werden…

Ein Prolog zu diese Westernromanze (ohne Sex und Schiesserei) erzählt folgende Begebenheit: Eine junge Frau und ihr Hund entdecken 1980 in einem Wald, ein überwuchertes Grab mit zwei Skeletten, die offensichtlich aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen. Sind es die beiden Partner, deren Coup mit leckerem Gebäk dazumal aufgeflogen war?

Die amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Reichardt liess sich von Jonathan Raymonds Roman «The Half-Life» (2004) inspirieren. Sie ist eine langjährige Wegbegleiterin des Autors, der auch am Film mitarbeitete. Ihr Film «The First Cow» ist nur dem Schein nach ein Western. Er spielt unter Trappern, Pionieren und frühen Siedlern, verzichtet aber auf Westerninsignien und -anleihen. Er beschreibt eine tiefe Freundschaft, die von Vertrauen und Zuneigung getragen wird – eine aussergewöhnliche Episode und poetisches Drama im Wilden Westen zugleich.

****

Nowhere Special

rbr. Loslassen. Sein Beruf ist es, klare Sicht zu schaffen. Der 35-jährige John (James Norton) ist Cleaner, heisst Fensterputzer in Belfast. Sorge und Aufmerksamkeit gelten seinem vierjährigen Sohn Michael (Daniel Lamont). Die Mutter hat die beiden schon früh verlassen, der Vater bemüht sich liebevoll um den Sprössling, will ihm eine wohlbehütete Zukunft sichern. John ist todkrank, hat nur noch wenig Lebenszeit vor sich. So versucht er mit Hilfe der Sozialarbeiterin Shona (Eileen O’Higgins), ein neues Zuhause für Michael ausfindig zu machen. Und so führen die Besuche potenzieller Pflegeeltern zu gänzlich unterschiedlichen Begegnungen – von einem wohlsituierten Paar, das sich zur Bereicherung ein Kind anschaffen will, bis zu einer alleinstehenden Frau, die sich aus ganzem Herzen nach einem Kind sehnt.

Auf Grund einer Zeitungsnotiz hat Uberto Pasolini (Buch, Regie) sein intimes Drama entworfen und gestaltet. In James Norton hat er den Vater-Darsteller gefunden, der nuanciert und berührend den Mann verkörpert, der seinen Sohn über alles liebt und doch loslassen muss, der einen Vierjährigen (grossartig Daniel Lamont) auf Trennung und Abschied vorbereiten muss. Das geschieht ungemein feinfühlig – bei unterdrückter Trauer und Wut. Pasolini («The Full Monty – Ganz oder gar nicht», 1997), 1957 in Rom geboren, lebt seit vielen Jahren in London. Er schuf mit «Nowhere Special» ein intimes, zutiefst berührendes Familiendrama, vermied dabei melodramatischen Aufguss und schildert nuanciert die Emotionen der Beteiligten. So entstand eine liebenswerte Tragödie mit Herz über Elternschaft, Verantwortung und Loslassen.

*****

Generation Beziehungsunfähig

rbr. Lauer Liebesreigen. Dating ist Trend – in Social-Media-Zeiten das absolute Must (deutsch: Muss), will man dem Generationspanoptikum «Generation Beziehungsunfähig» glauben. Tim (Frederick Lau) ist ein latenter Lover-Luftikus, der auf One-Night-Stands steht und mit echten Beziehungen nichts am Hut hat. Er wurschtelt sich durchs Kölner Leben, hat als Autor seit längerer Zeit nichts Druckbares mehr geliefert. Das schmiert ihm auch seine Literaturagentin Ronja unter die Nase und macht bei einer Party Tims letztes Buch zu Konfetti. Dass mit seiner Generation, den Beziehungen und dem Alltag nicht alles so «easy» ist, merkt er erst, als sich sein Freund Andreas (Maximilian Brückner) in den Rhein fallen lässt.

Sex- und gefühlsmässig läuft bei Tim nicht alles nach Wunsch. Er, der gern Frauen nach getaner Sexaction flüchtig verabschiedet, hat eine Gegnerin gefunden, die ebenso handelt. Doch Tim hat Feuer gefangen, was er sich aber nicht eingestehen möchte. Kurzum, der Luftikus ist verliebt und hechelt der Sexpartnerin nach, die sich Ghost (Luise Heyer) nennt und ihn zappeln lässt. Der Rest ist Necken und Verstecken, Liebesschabernack und Stracciatella.

Da hat sich Helena Hufnagel (Buch und Regie) einen Spass gemacht, wollte wohl einen ironischen Liebesfilm mit modischen Sex-Accessoires liefern – über Apps und Dates, Beziehungsproblemen und -phänomenen. Ihr Sexkarussell dreht sich im Kreise, der angezettelte Clinch gerät arg durchsichtig und oberflächlich. Luise Heyer («Der Junge muss an die frische Luft») macht als Ghost eine gute Figur, ist sexy, pfiffig und dominant. Partner Fredrick Lau als Unsympathikus Tim hat es da schwerer, er gockelt durch die Szenen, bleibt fad und fadenscheinig. Der Film, inspiriert von Michael Nasts Bestseller Sachbuch «Generation Beziehungsunfähig» ist so aufregend wie ein mildes Sommerlüftchen – oder ein Stürmchen im Wasserglas.

***

Wer wir waren

rbr. Das Morgen danach. «Ungeheuer ist viel, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch.» Dieses Wort legte der griechische Dichter Sophokles seinem Chor in der Tragödie «Antigone» in den Mund – und das vor rund 2500 Jahren! Geändert hat sich nichts. Und so wird das antike Wort sinngemäss am Anfang des Dokumentarfilms von Marc Bauder zitiert. Der Stuttgarter Regisseur hat sich auf eine Reise begeben – vom Weltall bis in die Niederungen, sprich Trockenheit, afrikanischer Landstriche, von der Weltraumkapsel bis Berlin, von Nepal bis nach Japan und in den Senegal.

Inspiriert von Gedanken und einem Buchfragment des verstorbenen Roger Willemsen «Wer wir waren» versuchte der Filmer Bauder («Master of the Universe», Europäischer Filmpreis 2014), die Welt heute mit Sicht auf Morgen zu fassen. Was werden zukünftige Generationen von der Welt halten, die wir hinterlassen werden? Aus verschiedenen Perspektiven nehmen eine Handvoll Menschen eine Weltbeurteilung vor.

Sein Blick kommt von ganz oben; Der Astronaut Alexander Gerst erfährt und erlebt den Blauen Planeten als Ganzes. Er weiss um die Winzigkeit der Erde angesichts des unermesslichen Weltraums, um die Einzigartigkeit und Lebensgrundlage für die Menschheit. Sylvia Earle erforscht die Erde in der Tiefe, den Ozean bis zu einer Tiefe von bis zu (unerforschten) elf Kilometern. Die Ozeanologin erzählt von Schwämmen, die eine Kolonie von Kreaturen bilden und von Lebewesen im Wasser, die Hunderte von Jahren alt sind. Ihre Erkenntnis: «Das Leben ist ein Wunder.»

Matthieu Ricard ist ein buddhistischer Mönch in Nepal, der glaubt, dass Menschen ein falsches Freiheitsverständnis haben. Er plädiert für einen individuellen Wandel. Die «kritische Posthumanistin» und Technikphilosophin Janina Loh geht den Fragen nach: Was macht den Menschen aus? Wie nah kommen sich Mensch und Maschine, wird der Roboter den Menschen «überleben»? Der senegalesische Sozialwissenschaftler Felwine Sarr lenkt den Blick auf Afrika und den Klimawandel. Dennis Snower, Ökonom und Präsident der Global Solutions Initiative, rät eindringlich, eine globale Koalition zu bilden, um globale Probleme zu lösen.

«Wer wir waren» ist ein eindrücklicher Appell an individuelle Verantwortung und Veränderung. Marc Bauders Dokumentation, die nicht kommentiert, sondern appelliert, nicht sondiert, sondern deklariert, sollte Pflichtstoff sein für Alte wie Junge, für Weltennutzer und Umweltschützer. Es ist jedoch zu befürchten, dass es beim Ruf in die Wüste bleibt, der Mensch ungeheurer ist als erlaubt.

****

Nebenan

rbr. Kneipen-Kammerspiel. Wie so oft bei einem Drama, beginnt alles ganz harmlos und alltäglich. Der angesagte Schauspielerstar Daniel (Daniel Brühl) ist auf dem Sprung nach London. Dort soll er für eine Rolle in einer Hollywood-Produktion vorsprechen. Das Casting könnte ihn zum Leinwand-Superhelden verhelfen. Er hat noch Zeit vor dem Abflug in Berlin, um sich zu sammeln. Über die angesagte Rolle, Story und Figuren weiss er so gut wie nichts. In der Prenzlauer Eckkneipe «Zur Brust» findet er vormittags ein ruhiges Plätzchen, um sich mit der knappen Textvorlage zu beschäftigen. Allein die Wirtin Mareike, die eigentlich Hilde (Rike Eckermann) heisst, ein Penner (Gode Benedix) und ein fremder Gast namens Bruno (Peter Kurth) sind anwesend. Und dieser verwickelt den bekannten Schauspieler in ein Gespräch. Daniels Interesse ist geweckt, als Bruno Erstaunliches zur Sprache bringt – über dessen Familienleben und Privatavancen. Bruno entpuppt sich als Nachbar und Beobachter, der von seiner bescheidenen Wohnung das Leben des Stars «dokumentiert» – im Stil eines Stasi-Profis.

Was vielleicht fade und langweilig klingt, entwickelt sich zu einem perfiden Kammerspielduell. Was will der allwissende Bruno vom etwas eitlen und abgehobenen Schauspieler, der sich mit Frau und Kindern in einer Maisonette-Wohnung eingenistet hat, die das Ergebnis einer Luxussanierung ist. An dieser Stätte hatte einst Brunos Vater gelebt, bis Investoren ihn herausbugsiert haben. Dort haust jetzt Bruno, und der hat perfide Hintergedanken. Er weiss Bescheid über Daniel, seine Vorlieben und die Extratouren seiner Frau Clara (Aenne Schwarz). Will er den Star erpressen?

Daniel Brühl hat ein Kammerspiel angezettelt, das crasht und entlarvt. Seine Idee, seine Anregungen wurden von Drehbuchautor Daniel Kehlmann («Tyll») brillant verdichtet. Der explosive Clinch zwischen zwei Nachbarn, die sozial meilenweit voneinander entfernt sind, handelt nicht nur von Schein und Sein, Lüge und Eitelkeit, sondern auch von Ost (Verlierern) und West (Nutzniessern) sowie grassierender Grossstadt-Gentrifizierung, also tiefschneidendem Strukturwandel. Daniel Brühl überzeugt hier nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch erstmals als Regisseur. An seiner Seite Peter Kurth («Babylon Berlin»), der den Ostberliner Bruno perfekt verkörpert. Ein stilles, aber intensiv packendes Schauspieler-und Kinoereignis.

*****

The Brain – Cinq nouvelles du cerveau

rbr. Mensch und Maschine. Wie kriegt man das menschliche Gehirn zu fassen? Was spielt sich ab, wie funktioniert diese unglaubliche Vernetzung, wie kommt es zu Entscheidungen? Ein Neuron ist mit 30 000 Neuronen vernetzt. Das Hirn oder auch Gehirn (lateinisch Cerebrum) ist das Steuerungszentrum unseres Nervensystems. Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen beträgt die Länge aller Nervenbahnen eines Erwachsenen rund 5,8 Millionen Kilometer. Jean-Stéphane Bron («Mais im Bundeshuus» hat Erkundungen unternommen. Er beschreibt fünf Ansätze und Wege, die Forscher verfolgen, dem Phänomen beizukommen. Kann man das Gehirn kopieren, nachbauen? Kann eine Maschine den Menschen ersetzen, ihm den Rang ablaufen oder ihn gar übertrumpfen, wie es Stanley Kubrick 1968 meisterhaft in seinem SF-Film «2001: Odyssee im Weltraum» geschildert hat?

Vater und Sohn Pouget befassen sich mit künstlicher Intelligenz (KI). Alexandre P., der Vater, glaubt fest daran, menschliches Bewusstsein (Intelligenz) entwickeln und nachbauen zu können. Sein Sohn Hadrien, der in Oxford studiert, ist skeptisch und denkt einen Schritt weiter. Er macht sich Gedanken über Auswirkungen von KI. Was, wenn KI zum Selbstläufer wird und eher Angst denn Sicherheit bewirkt?

Christof Koch in Seattle weiss, dass sein Hund Ruby sterben wird und wünscht sich eine Kreatur, die ihn ersetzt. Kann er Felix (mit 120 Elektronen im Hirn) kopieren? Neurowissenschaftler Niels Birbaumer arbeitet in München und in Venedig. Er versucht, dem vollständig gelähmten Patienten Fabio mittels Computer-Interaktionen Kommunikationswege zu ermöglichen, und bringt Erstaunliches zustande.

David Rudrauf in Genf will Maschinen schaffen, die «frei» sind. Er, der werdende Vater, will keine neuen Kinder kreieren, aber doch Kreaturen mit künstlichem Bewusstsein ausrüsten. Aude Billard, Roboter-Spezialistin, lebt am Genfersee. Sie möchte Roboter mit menschlichen Fähigkeiten ausstatten.

Jean-Stéphane Bron beobachtet und beschreibt fünf Ansätze und Modelle, Ansichten und Haltungen. Es geht ihm um das Spannungsfeld von Natur und Künstlichkeit. Er meint: «Die Idee war, vom berechnenden Gehirn, das sich auf die Mathematik konzentriert, zur Hand, zur Geste zu gelangen, mit der Vorstellung, dass es keinen Gedanken ohne Handlung, oder keine Handlung ohne Gedanken gibt.» Sein denkwürdiger, höchst anspruchsvoller Film lotet die Spannbreite zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit, Mensch und Maschine aus. Das ist nicht nur spannend zu sehen und zu erleben, sondern auch befremdlich und doch sehr wirklichkeitsnah, erschreckend und faszinierend zugleich.

*****°

Fast & Furious 9

I.I. Noch schnell die Welt retten. Die Kultserie bleibt sich treu mit Verfolgungsjagden, waghalsigen Stunts und Autocrashs. Die neunte Folge von Fast & Furious handelt von tödlicher Rivalität zwischen zwei Brüdern. Dominic Toretto (Vin Diesel) bekommt es mit seinem Bruder Jakob (John Cena) zu tun, der sich zurückgesetzt fühlt und ihn mit allen Mitteln der Technik zu überflügeln versucht und sich auch mit der Cyber-Terroristin Cypher (Charlize Theron) verbündet hat. Dabei hatte sich Dom gerade mit seiner Familie, Freundin Letty (Michelle Rodriguez) und dem kleinen Sohn Brian, auf eine einsame Farm zurückgezogen, als der Hilferuf seiner Crew und Freund Roman Tierce (Tyrese Gibson) ihn ereilt.

Das Drehbuch wurde von Daniel Casey basierend auf einer Handlung von Lin und Alfredo Botello geschrieben. Als Produzenten fungieren Vin Diesel und Samantha Vincent für One Race Films, Lin für Perfect Storm Entertainment und Jeffrey Kirschbaum sowie Joe Rothfür Roth/Kirschbaum Films. Jordana Brewster kehrte nach einer Filmpause als Mia Toretto zurück. Michelle Rodríguez machte ihre Beteiligung davon abhängig, ob es innerhalb der Filmreihe mehr Gleichberechtigung und präsentere Frauenrollen geben werde. Das Staraufgebot ergänzt Helen Mirren, die in einer kleinen Rolle als Autofreak zu sehen ist. Und los geht’s, wer auf explosive Handlungen steht, kommt hier nicht zu kurz und kann vielleicht dabei auch eigene Aggressionen abreagieren, was durchaus eine reinigende Wirkung haben kann.

***

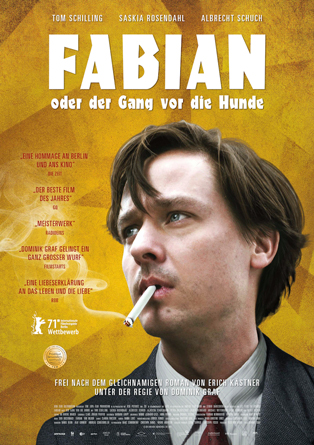

Fabian oder der Gang vor die Hunde

rbr. Abenddämmerung vor dem Untergang. Kein Mann ohne Eigenschaften, aber ein Mann ohne Ehrgeiz, der sich treiben lässt. Fabian, eigentlich Dr. Jacob Fabian (Tom Schilling), Germanist, jobbt als Werbetexter in einer Berliner Zigarettenproduktion. Kein Wunder schmaucht er wie ein Schlot. Man schreibt das Jahr 1930/31. Die Wilden Zwanziger (Roaring Twenties) klingen aus. Neue Kräfte und politische Bewegungen machen sich breit. Die Abenddämmerung ist bereits braun gefärbt. Das ficht Fabian wenig an. Er zieht mit seinem Freund Stephan Labude (Albrecht Schuch) durch die Gassen, sprich Ateliers, Nachtclubs, Kneipen, Bordelle. Sie sind Studienfreunde. Doktorand Stephan glaubt an die linke, sozialistische Kraft, Fabian ist eher der Lebenskünstler und melancholische Pessimist. Die Wirtschaftskrise trifft auch ihn. Er wird wie Abermillionen arbeitslos. Er könnte bei der millionenschwere Nymphomanin Irene Moll (Meret Becker) in ein gemachtes Nest schlüpfen, hat sich aber in die Juristin Cornelia Battenberg (Saskia Rosendahl) verliebt, die in einer Bar arbeitet und von einer Schauspielkarriere träumt. Aus diesem Grund liiert sie sich mit den Filmproduzenten und Verehrer Makart (Alioscha Stadelmann). Die Karriere ist ihr wichtiger als Fabian, und der mag sich mit einer solchen Liaison nicht arrangieren. Zudem wird die Doktorarbeit seines Freundes scheinbar abgelehnt und niedergemacht. Das verkraftet Stephan nicht, obwohl sich später herausstellt, dass ein mieser Nazi-Faschist und Konkurrent ihm einen bösen Streich gespielt hat. Doch damit ist Fabians Odyssee und «Gang vor die Hunde» noch nicht zu Ende.

Der Münchner Grimme-Preisträger Dominik Graf («Die geliebten Schwestern» und viele TV-Filme) hat ein düster-melancholisches Sitten- und Stimmungsbild nach Erich Kästners Gesellschaftsroman «Fabian – Die Geschichte eines Moralisten» (1931) entworfen. Ursprünglich heiss der Buchtitel «Der Gang vor die Hunde», den der Film wieder aufgenommen hat. Es geht um Liebe und Verrat, Freundschaft und Intrigen, Verlust und Träume in einer Zeit, wo sich massive politische Veränderungen anbahnen. Grafs kongeniale Literaturverfilmung, die etwa solange dauert, nämlich fast drei Stunden, wie die Lektüre des Romans, meint Regisseur Graf. Die exzessive Lebenslust junger Leute anfangs schlägt in Enttäuschungen, Gewalt und Düsternis um. Fabian – grossartig Tom Schilling («Werk ohne Autor») als verlorener Zeitgenosse – trägt den Film ohne Glamour wesentlich mit, wie auch Albrecht Schuch («Berlin Alexanderplatz») als sein Freund, der tatsächlich vor die Hunde geht. Die filmische Erkundung und Bestandsaufnahme am Vorabend der Machtergreifung der Nazis wird Kästners Roman trotz kleiner Längen vollends gerecht. Die drohende Katastrophe verdichtet sich und wird durch Dokumentareinsprengsel verschärft. «Fabian» setzt die Reihe von Filmen wie «Berlin Alexanderplatz» oder «Berlin Babylon» meisterhaft fort. Ein packendes Kinoerlebnis – frivol, schicksalhaft und himmeltraurig melancholisch.

Tip am Rande: Erich Kästners Roman «Fabian – Die Geschichte eines Moralisten», der im Dritten Reich verboten und 1931 vom Zürcher Atrium Verlag veröffentlicht wurde, ist 2017 neu aufgelegt worden (12 Euro). Aus Kästners Vorwort: «Das vorliegende Buch, das grossstädtische Zustände von damals schildert, ist kein Poesie und Fotografiealbum, sondern eine Satire. Es beschreibt nicht, was war, sondern es übertreibt. Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerrspiegel vorzuhalten.»

*****

Judas and the Black Messiah

rbr. Staatsgewalt gegen Black Panther. Es geschah vor über 50 Jahren und ist so aktuell wie eh und je – Rassendiskriminierung, Rassenkriminalisierung, Willkür der Staatsgewalt in den USA. Jüngste Beispiele von Übergriffen legen davon Zeugnis ab. Der Staat und seine willigen Helfer bei FBI und Polizei haben geradezu kriminelle Energie an den Tag gelegt. Das betrifft sowohl die Ermordung des Menschenrechtlers Malcom X wie des Aktivisten der Black Panther Party, Fred Hampton. Die Staatsgewalt übte Gewalt aus – willkürlich und rechtlos.

Düstere Kapitel der modernen US-Geschichte werden vermehrt aufgearbeitet – im Kino. etwa beim Drama «The Mauritanian» über einen verdächtigen «Terroristen», der zwölf Jahre von den USA gefoltert und gefangen gehalten wurde auf Guantánamo– rechtlos und ohne Prozess. Das Prozessdrama «The Trial of the Chicago 7» (2020) von Araon Sorkin rollt die Geschichte der Chicago Seven auf, die 1969 wegen Verschwörung, Aufhetzung und Zersetzung (Demos gegen den Vietnamkrieg) angeklagt worden waren.

Ende der Sechzigerjahre erstarkte die amerikanische Black Panther Bewegung und ihr Anführer im Bezirk Chicago, Fred Hampton, geriet ins Zielfeuer staatlicher Behörden (FBI, Polizei). Treibende Kraft war FBI-Boss J. Edgar Hoover (Martin Sheen). Da kam seinem Handlanger, Special Agent Roy Mitchell (Jesse Plemons), so ein kleinkriminelles Würstchen wie der Autodieb William «Wild Bill» O’Neal (La Keith Stanfield) gerade recht. Statt in den Knast wurde der als Informantin in die Black Panther Party eingeschleust. «Wild Bill» gefiel sich in seiner Doppelrolle. Er gewann das Vertrauen des charismatischen Anführers Hampton und glaubte sich auch beim FBI auf der sicheren Seite. Doch FBI-Verbindungsmann Mitchell machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Verräter aus niedrigen Gründen zweifelt letztlich an seiner Rolle, wirkt hilflos verloren und wird ebenfalls zum Opfer.

Zwar gelang es dem FBI unter fadenscheinigen Gründen, Hins Gefängnis zu bringen, doch dort wuchs sein Ansehen, und sein Einfluss auf die Bewegung war ungebrochen. So griffen die «Staatsdiener» 1969 zum letzten Mittel einer «Endlösung»: Sie planten seine Ermordung. Ihr «Judas» O’Neal sollte der Zielperson zwar keinen Kuss geben (wie in der Bibel), sondern Hampton ein Schlafmittel einflössen. Und so trafen die Killer auf ein schlafendes Opfer (neben seiner schwangeren Gefährtin Deborah).

Regisseur Shaka King vermeidet es, eines der zurzeit grassierenden Biopics zu inszenieren. Einerseits benutzt er seinen «Judas» als Brennspiegel und Zeugen, andererseits findet er in Daniel Kaluuya einen überzeugenden Hampton-Darsteller, der um Menschenwürde kämpfte und um sein Schicksal wusste. Dem Bürgerrechtler gelang gar, eine Koalition zwischen weissen Arbeitern und Latinos in Chicago zu bilden. Das war dem Staat erst recht ein Dorn im Auge. King lieferte eine packende Geschichtsstunde (über 126 Minuten) in Form eines Thrillers, dessen Ende voraussehbar, gleichwohl spannend und aufwühlend ist, Die Sympathien sind klar verteilt. Dem Staat wird einmal mehr – im Kino – ein Spiegel vorgehalten, und die Staatsdiener werden als Brandstifter vorgeführt, die sich krimineller Methoden und Mittel bedienen.

****

Ich habe in Moll geträumt

rbr. Spurensuche zwischen Zürich und München. Ausgangspunkt war ein schmales Tagebuch in Versen, das der Schweizer Autor Walter Rufer 1963 in München veröffentlichte. Beide gerieten in Vergessenheit. Zufällig stiessen zwei Münchner Musiker (Dos Hermanos) auf Rufers Gedichte, trugen sie an ihren Konzerten vor und sorgten 2007 für eine Neuauflage. Der Zürcher Filmer Ueli Meier wurde auf den vergessenen Autor, der bereits 1975 verstarb, aufmerksam und begab sich auf Spurensuche. Er sprach mit Rufers Ehefrau Margrit, seinen Kindern Urs und Sara, Zeitgenossen, den Musikern und anderen.

Hinter dem melancholischen Filmtitel «Ich habe in Moll geträumt» verbirgt sich eine feine Hommage an verdichtete Dichtung und einen vergessenen, verschollenen Dichter, ein packendes Dokument über Verlust und Verlorenheit, Kunst und Leben. Ueli Meier bietet kein beliebiges Biopic, sondern beschreibt einfühlsam und liebevoll das trauriges Scheitern eines Mannes, der mehr wollte als er konnte, ein Doppelleben führte und im Alkohol ertrank.

Menschen, die ihn während seiner Münchner Zeit kannten, teilweise begleiteten oder in der Familie erlebten, erinnern sich. Vor allem gibt der Filmer Rufers Gedichten Raum. Ein Glücksfall ist dabei der Schauspieler Thomas Sarbacher, der Rufers Texte aus den Büchlein «Der Himmel ist blau. Ich auch» lakonisch vorliest und so eine tiefe Wirkung erzielt. Es sind Tagebuchtexte wie «1. Januar. Kater», «15. September. Odeonsplatz: Tauben gurren, Grantler murren, eine Magd aus Kirchseeon fragt nach Herrn Odeon. Der Himmel ist blau. Ich auch.» oder «2. August. Gestern hat einer die Zeche geprellt, das heisst: er bezahlte mit Fersengeld.» oder «3.August. Die Morgenpost brachte mir einen Brief – ein Angebot als Detektiv. Meine Antwort lautete: Mitnichten, ich bleibe vorerst noch beim Dichten.»

****

Ich bin dein Mensch

rbr. Kann denn Liebe künstlich sein? Künstliche Intelligenz ist ein heisses Thema, seit Jahren in Film und Literatur. Es begann etwa mit Philip K. Dicks SF-Geschichte «Träumen Androiden von elektrischen Schafen?», die Ridley Scott zum unübertroffenen Werk «Blade Runner» (1982) animierte, in dem ein Mann Maschinenmenschen jagt.

Stanley Kubrick liess in seinem SF-Klassiker «2001: Odyssee » (1968) eine Maschine das Kommando in einem Raumschiff übernehmen. Andere sponnen den Faden weiter, machten Roboter zu Replikanten, die Menschen zumindest äusserlich sehr ähnlich waren. In Alex Garlands «Ex Machina» (2015) verliebt sich ein Programmierer in eine verführerische Maschine names Ava (Alicia Vikander), die sich nach einem Leben unter Menschen sehnt.

Und nun das: Maria Schrader hat sich einer Kurzgeschichte von Emma Braslavsky angenommen. «Ich bin dein Mensch» handelt von der Liebschaft zwischen einer Wissenschaftlerin und einem humanoiden Roboter. Dr. Alma Felser (Maren Eggert) arbeitet am Pergamonmuseum in Berlin und lässt sich zu einem Test von einer smarten Beraterin (Sandra Hüller) überreden: Sie soll drei Wochen lang mit dem Roboter Tom (Dan Stevens) zusammenleben, sein Verhalten (er ist ganz auf Almas Bedürfnisse eingestellt) testen und ihre eigenen Erfahrungen mit diesem künstlichen Menschen für die Firma Terrareca dokumentieren. Anfangs gibt es technische Aussetzer des Lebenspartners auf Zeit und Fehlversuche geradezu menschlicher Art. Doch der smarte Tom geht immer mehr auf ihre Vorlieben, Eigenarten und Sehnsüchte ein. Er ist lernfähig, umgarnt seine Bezugsperson, verweigert der «Domina» aber sexuelle Erfüllung (als sie ihn im Rausche zum Sex animieren will). Der Humanoide wird ihr sympathisch, gleichwohl ist ihr Testergebnis negativ. rein sachlich betrachtet. Sie spricht ihm so menschliche Rechte ab. Schliesslich schickt Alma ihren fast perfekten Lebenspartner ins Pfefferland, hat aber nicht mit ihrer und seiner Reaktion gerechnet.

Maria Schrader lieferte mit ihrem dritten Spielfilm «I’m Your Man» (so der internationale Titel – und Leonard Cohen lässt grüssen) eine ungewöhnliche Romanze – verschmitzt, ironisch und doch tiefsinnig. Witzig dabei ist auch, dass die Verhältnisse für einmal umgekehrt sind: Der Mann (Roboter) dient der Frau, ist ganz auf die Beziehungsperson programmiert. Maria Schrader lotet Beziehungsmustern und -spiel zwischen Geschlechtern, aber auch zwischen Mensch und Maschine gekonnt aus. Können Liebe und Algorithmen zusammenkommen? Der Wunsch ist der Motor des Gedankens und vielleicht einer neuen Wirklichkeit? Wieweit kann eine Maschinen den Mensch ersetzen, können Gefühle «nachgebaut» werden? Ein pfiffiger, wenn nicht arglistiger Film, der nachhallt und beschäftigt. Das ist auch den beiden Hauptdarstellern, der Schweizerin Maren Eggert (Silberner Bär in Berlin) und dem Briten Dan Stevens zu verdanken, die eine überzeugende Performance bieten: Eggert als nüchterne Wissenschaftlerin, die doch einem gewissen (künstlichen) Charme erliegt, und Stevens als perfekt programmierter Partner, der elegant seinen Job erfüllt und dabei in kleinen Nuancen seinen Roboterursprung andeutet.

*****

Spagat

rbr. Schattenwelt. Der Filmtitel deutet es an: Da wollen Menschen den Spagat schaffen zwischen zwei Lebenskreisen, zwischen Offenheit und Heimlichkeit, Wunsch und Wirklichkeit. Marina (Rachel Braunschweig) ist Lehrerin, führt eine scheinbar erfüllte Ehe mit dem liebevollen Jörg (Michael Neuenschwander) und plagt sich mit der aufmüpfigen Tochter Selma (Nellie Hächler) herum. Es ist von Beginn an klar, dass Marina ein Doppelleben führt: Sie ist in den Flüchtling Artem (Alexei Serebrjakov) verliebt und geniesst das Liebesleben mit allen Sinnen. Aber nicht nur die heimliche, sozusagen illegale Liebschaft ist ein Problem, sondern auch Artems Tochter Ulyana (Masha Demiri). Sie wird von Marina unterrichtet, ist als Flüchtling eine Aussenseiterin, klaut einer Klassenkameradin einen Kopfhörer und wird in einem Kaufhaus erwischt. Marina will den Schaden gutmachen und verschlimmert die ganze Sache. Ulyana kommt hinter Marinas Liebesverhältnis und erpresst die Lehrerin. Zu allem Übel verletzt sich Schwarzarbeiter Artem und muss untertauchen.

Regisseur Christian Johannes Koch, geboren im luzernischen Neuenkirch, hat seine Geschichte mehr oder wenige auch im Luzernischen verortet. In seinem Sozial- und Liebesdrama beschreibt er einfühlsam und authentisch das Dilemma zwischen Schein und Sein, Lüge und Leidenschaft, Familienloyalität und Liebe. Vater und Tochter, Flüchtlinge aus der Ukraine, sind illegal in der Schweiz. Lehrerin Marina ist gutbürgerlich etabliert und lebt heimlich ihre Liebe aus. Der Spagat kann nicht gelingen. Wie wird sich die Schweizerin entscheiden? Koch zeichnet eindrücklich das Bild von Menschen, die ein Schattendasein als Illegale fristen. In seinem Spielfilmdebüt über zwei Lebensrealitäten, die sich vermischen und doch keine Einheit bilden, bestechen die Hauptdarsteller: Die Zürcherin Rachel Braunschweig («Die Göttliche Ordnung», «Zwingli», Schweizer «Tatort», 2020) als Marina und der Russe Alexey Serebrjakov («Leviathan», «Nobody») als Artem. Bleibt noch zu erwähnen, dass Koch sich an Rocco Granatas Liebeshit «Marina, Marina» (1959) erinnerte und in seinen Film einbaute.

****

Amazonen einer Grossstadt

rbr. Kämpferinnen. Sie sind als Kriegerinnen aus der griechischen Mythologie bekannt: die Amazonen. Die Innerschweizerin Thaïs Odermatt (40) nahm es wunder, wie moderne Amazonen heute leben, wirken, kämpfen. Sie selbst erinnert sich an ihre Kindheit: «In meiner Fantasie war ich oft eine Kriegerin, die gegen Ungerechtigkeit kämpfte. Eine undefinierbare Wut blieb.» Wie äussert sich die Wut von Frauen heute, woher rührt sie, wie wird sie kanalisiert oder kompensiert?

Zilan hat als kurdische Guerilla gekämpft, lebt jetzt als alleinerziehende Mutter in Berlin. Sarah ist als DJ Fucking Sara aktiv und behauptet sich in der Berliner Szene. Maryna Ivashko stammt aus der Ukraine und hat drei Ziele: 1. Beendigung ihres Studiums, 2. Teilnahme an der EM in der Kampfsportart MMA (Mixed Martial Art) und 3. Glücklichsein. Jede sucht auf ihre Art ihr Glück und kämpft darum – für Anerkennung, Respekt und gegen Vorurteile. «Du musst dreimal so gut sein und viermal mehr kämpfen», hat Sara erkannt und hat Erfolg.

Der Dokumentarfilm der in Stans geborenen Thaïs Odermatt, die auch ihre eigene Geschichte einfliessen lässt (mit alten Aufnahmen ihrer Eltern), rückt zwar die drei beschriebenen Grossstadt-«Amazonen» in den Mittelpunkt, reflektiert aber auch über Feminismus und Aktivistinnen wie beispielsweise die Menschenrechtlerin Irmela Mensah-Schramm, die in mühsamer Handarbeit Nazi-Parolen und rechtsradikale Schmierereien entfernt. Zum Schluss kommt Uta Melle ins Spiel, die Frauen Bücher gewidmet hat, die Brüste verloren haben. Melle dokumentiert ihre Schönheit im Amazonen-Projekt. Dieser Bezug mag auch damit zusammenhängen, dass Amazonen in antiken Sagen, eine Brust entfernt haben, um den Bogen besser handhaben zu können.

Odermatts Arbeit «Amazonen einer Grossstadt» bietet ein feministisches Kaleidoskop, bisweilen etwas sprunghaft, galoppartig und willkürlich im Schnitt. Der Film dokumentiert Kampfgeist und gibt Frauen eine Stimme, die einen eigenen Weg gehen, gehen müssen. Es bleibt unbestimmt, welches Ziel die Protagonistinnen erreichen. Odermatts Frauenfilm wurde mit dem Schweizer Filmpreis Quartz als bester Abschlussfilm ausgezeichnet.

***

Padrenostro