Anatole Taubman

Stefan Kurt

Solothurner Konzertsaal, Fotos: © Rolf Breiner

«Akte Grüninger» – Fiktion und Zivilcourage

Von Rolf Breiner

Die 49. Solothurner Filmtage wurden mit dem historischen Drama «Akte Grüninger» eröffnet, das seine Kinoreise antritt. Ein Blick auf diesen nicht nur diskutablen, sondern auch wichtigen Schweizer Spielfilm, auf Trends, Turbulenzen, tollen Entdeckungen und Themen in der Schweizer Filmlandschaft.

«Flüchtlinge, Frauen, Teenager und andere Freigeister»

Wirklichkeit und Fiktion, Geschichte und Geschichten – stärker denn je präsentierten die 49. Solothurner Filmtage (23. bis 30. Januar 2014) markante und moderate, beobachtete und inszenierte Bilder und Abbilder der Schweiz und der Welt, die sie angeht. Filme von und mit Schweizern, aber nicht nur für Schweizer. Zu viele Schweizer Filme seien auf dem Markt, meinen einige Beobachter. Von «Kannibalisierung im Schweizer Film» war gar die Rede Dem widersprach Filmtage-Direktorin Seraine Rohrer vehement in ihrer Eröffnungsrede. «Konkurrenz stärkt den Schweizer Film.» Sie vermisse etwa Thriller mit aktuellen Bezüge beispielsweise über den Ausbrecherkönig Walter Stürm oder über den Ex-SNB-Präsidenten Philipp Hildebrand.

Kulturminister Allain Berset lobte in Solothurn den «Austausch der Schweiz mit der Welt durch das Filmschaffen» und den Eröffnungsfilm «Akte Grüninger», der einen wichtigen Beitrag leiste zur Zeitgeschichte. Er war es auch, der sich über einen Film mit dem bezeichnenden Titel «Ueli Maurers Pommes-Frites-Automat» mokierte. Nach Blocher schon wieder ein hochkarätiger Politiker im Filmfokus? Berset konnte sich und das Publikum in Solothurn beruhigen, handelt es doch bei Stephans Hilles Werk um das liebenswürdige Porträt eines 72-jährigen Bauern aus Wallisellen, der seit zehn Jahren an einem Fritten-Automaten tüftelt und ihn jetzt endlich zur Produktionsreife und dank Schweizer Partner in Dubai auf dem Markt gebracht hat. Köstlich – nicht nur die Pommes Frites, die Maurer den Filmtagen vorführte. Manchmal schreibt das Leben eben doch die schönsten Geschichten.

Grüninger: Erst geschmäht – jetzt gefeiert

Das Sprichwort «Alles braucht seine Zeit» hat in diesem Fall einen sehr bitteren Beigeschmack. Diese Akte wurde vor über 70 Jahren geschlossen und quasi erst in den Neunzigerjahre des letzten Jahrhundert geöffnet: Der couragierte St. Galler Polizeikommandant Paul Grüninger wurde 1995, 23 Jahre nach seinem Tod freigesprochen und rehabilitiert. Er hatte nicht nach bundesrätlichem Gebot und Verordnungen, sondern nach eigenem Gewissen gehandelt und Hunderten, wenn nicht Tausenden jüdischen Flüchtlingen 1938/39 die Einreise in die Schweiz ermöglicht – dank gefälschter Dokumente. Seine Zivilcourage wurde schwer bestraft. Entlassen, entehrt, verurteilt und verarmt – Paul Grüninger wird heute als Held und «Oskar Schindler der Schweiz» («Schweiz am Sonntag») gefeiert. Das wiederum ist nicht ganz korrekt, denn Grüninger, der ungehorsame Mann in Uniform, hatte selbstlos gehandelt und wurde gebüsst. Der sudetendeutsche Unternehmer Schindler, durch den Film «Schindlers Liste» (1993) von Steven Spielberg berühmt geworden, brauchte jüdische Menschen als Zwangsarbeiter – nicht ganz selbstlos.

Stefan Keller hatte 1993 in seinem Buch «Grüningers Fall» aufgerollt, und Richard Dindo hatte ihn 1997 in einem Dokumentarfilm bearbeitet. Nun hat der Zürcher Alain Gsponer den Helden aus Menschlichkeit auf die Leinwand gebracht: «Akte Grüninger – Die Geschichte eines Grenzgängers». Und schon wurde sein Spielfilm, der sich auf die Zeit um 1938 konzentriert, von der «Weltwoche» attackiert. Da war dann von einer «falschen Akte» die Rede, von «viel Geschichtsklitterung»,«historischer Manipulation» und «Moralkeule».

Uns geht es um das Filmwerk, basierend auf dem Buch von Keller, das ein unrühmliches heikles Kapitel jüngerer Schweizer Geschichte aufrollt, wohlgemerkt in einem engagierten und beherzten Spiel- und nicht in einem Dokumentarfilm. Dass er dabei leider nicht auf einige eingestreute Wochenschaubildern von Nazis und deren Aktionen verzichtet, kann man einigermassen nachsehen. Die fiktive Figur des Polizeiinspektors Robert Frei, gespielt von Max Simonischek, wurde aus dramaturgischen Gründen eingeführt. Er verkörpert den pflichtbewussten Schnüffler, der aber die Augen nicht vor Flüchtlingstatsachen verschliesst und versucht, den Fall, sprich Grüningers Sturz, zu verhindern oder zu lindern. Wir trafen in Solothurn die Hauptdarsteller Stefan Kurt (Grüninger) und Anatole Taubman (Sidney Dreifuss) zu Gesprächen.

Anatole Taubman: «Mein jüdisches Blut pulsierte mit»

Taubman, meistens auf seine Rolle als böser Bond-Bube reduziert, hat indes etwa 75 TV- und Filmrollen absolviert und besetzt nun den tragenden Part als Leiter der Israelitischen Flüchtlingshilfe. Der Vater der ehemaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss war Mitwisser und Helfershelfer Grüningers. Der 43jährige Taubman, jüdischer Schweizer Schauspieler mit britischem Pass, ist wohnhaft in Berlin und weltweit unterwegs.

Wie wichtig war Ihnen gerade dieser Film?

Anatole Taubman: «Überaus wichtig. Man hat eine andere grössere Verantwortung zu dieser Rolle, eben nicht zu einer fiktionaler, sondern zu einer realen Person. Sidney Dreifuss hat gelebt, und ich habe seine Tochter Ruth in Genf aufgesucht, mit ihr und ihrem Bruder Jean-Jacques rund sechs Stunden geredet. Sicher geht man an eine solche Rolle mit noch mehr Sorgfalt und Vorsicht ran. Vielleicht auch, weil bei mir unbewusst mein eigenes jüdische Blut mitpulsierte.»

Sind Sie nun mit Ihrer Rolle und Arbeit zufrieden?

«Ich hätte am liebsten einen Sidney-Dreifuss-Film gehabt, auch weil ich dieses intensive Meeting in Genf hatte – zwei Wochen vor Drehbeginn. Ich bin in diese Familiengeschichte eingetaucht, bin quasi Teil des Familiengeistes geworden und war verzaubert. Regisseur Alain Gsponser hat mich dann auf den Boden geholt und in meinem neugierigen Enthusiasmus gebremst. Im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, konnte ich dem Sidney Dreifuss gerecht werden.»

Im Film erfährt nach dem Ende der Grüningerschen Flüchtlingshilfe nichts mehr über Dreifuss. 1942 sind die Dreifuss‘ nach Bern gezogen. Er hat dann im Auswärtigen Amt gearbeitet. Nach dem Krieg ist die Familie nach Genf gezogen. Er war als Repräsentant für eine bekannte Besteckfirma tätig.

Sie haben sich intensiv auf diese Rolle vorbereitet. Was haben Sie erfahren, wie ist Ihre Bilanz?

Ich habe viel gelesen, auch den Dokumentarfilm gesehen. Ruth Dreifuss gab mir dann noch Sitzungsprotokolle von 1938 und 1939 der jüdischen Gemeinde mit. Frappant für mich war, dass es keine eine Meinung gab. Die eine Wahrheit gibt’s nicht. Für alle war es damals schwer. Man darf auch die Möglichkeiten dazumal nicht unterschätzen. Es gab kein Internet, kaum Telefon.

Jetzt sind sie mal wieder in einem Schweizer Film zu sehen – seit «Mein Name ist Bach» (2004) und «Marmorera» (2007). Welches Verhältnis haben Sie zum Schweizer Film und zu Solothurn?

Zu Solothurn habe ich ein sehr warmes Verhältnis. Ich finde die Filmtage sehr wichtig in der Schweizer Filmlandschaft. Der Film «Marmorera eröffnet damals auch die Filmtage. Mein Verhältnis zum Schweizer Film hat viel mit Drehbüchern zu tun.»

Ihre Mutter lebt in der Schweiz, Ihre Familie und Sie leben in Berlin und Sie drehen weltweit. Wie kriegen Sie das hin?

Sie wissen ja, ich lebe von meiner Partnerin Claudia zwar getrennt, aber ganz in ihrer Nähe in Charlottenburg. Mittlerweile kriege ich alles ganz gut hin und unter einem Hut, weil ich bei mir bin. Ich komme jetzt gern nach Berlin zurück.

Wo führt der Weg von Anatole Taubman hin?

Zunächst kommt die Premieren von Stefan Haupts «Der Preis» an der Berlinale im Panorama, ein Spielfilm über zwei schwule Männer in Zürich um 1956. Dann wirke ich im deutschen Fernsehkrimi «Der Kriminalist» mit – als zwielichtige Person mal wieder.

Stefan Kurt: «Folge deiner Intuition»

Auch Stefan Kurt lebt in Berlin, ist zurzeit gar in zwei Theaterproduktionen aktiv, als Meckie Messer in der «Dreigroschenoper» und als Kapitän Hook im «Peter Pan», beide im Berliner Ensemble. Der Berner verkörpert den Ostschweizer Paul Grüninger – phänomenal in Körpersprache, Gestus und Duktus.

Stefan Kurt, welche Bedeutung messen Sie einem historischen Film wie «Akte Grüninger» zu?

Stefan Kurt: «Es ist wichtig, dass es jetzt auch einen Spielfilm über diese Figur gibt. Er erreicht, glaube ich, viel mehr Leute als ein Dokumentarfilm wie der von Richard Dindo. Wenn der Film es schafft, auf diese Leute und die Problematik jener Zeit aufmerksam zu machen und den Bogen zur heutigen Flüchtlingssituation ziehen kann, wäre es wunderbar – ohne die Verhaltensweise einiger Leute der damaligen Zeit zu verteufeln und schwarzweiss zu malen.»

War diese Figur Grüninger ein spezieller Fall, eine spezielle Herausforderung?

Ja, auch weil das, was ich über ihn gefunden habe, wenig ergiebig war. Man ist der Wahrheit verpflichtet, und ich habe versucht, diese Figur so realistisch wie möglich zu spielen. Am Ende musste ich mir sagen: Du bist nicht Paul Grüninger, du bist Stefan Kurt und spielst ihn nur. Also löse Dich davon. Nimm das, was, du weisst, und folge deine Intuition und gib dieser historischen Figur dein Gesicht. Dann ging es auf mich für mich.

Haben Sie diese Person verinnerlicht?

Grüninger war im besten Sinn ein pragmatischer Mensch, kein Mann der grossen Worte. Vieles hat sich in seinem Inneren abgespielt.

Man muss wohl nochmals unterstreichen, dass die «Akte Grüninger» kein Dokumentar-, sondern ein Spielfilm ist. Wie stehen Sie dazu?

Selbst ein Dokumentarfilm hat seine künstlerische Form: Was zeige ich wie und wann, was suche ich aus und zeige es wie lange? Selbst Nachrichten bleiben Partikel. Sie werden gefiltert, sie spiegeln nicht die Wirklichkeit.

Wie weit darf ein Spielfilm gehen, wenn er sich mit einem historischen Stoff befasst!

Solange er die Hauptlinie oder die Hauptfakten eines geschichtlichen Ereignisses nicht verfälscht. Insofern ist es nicht wichtig, ob Grüninger 400 oder 2000 Leute reingelassen hat. Für mich ist dieser Film nicht schwarzweiss. Geschichtliche Ereignisse und unser Leben sind sehr komplex. Das kriegt man kaum in einen Film hin. Man muss also verdichten. Klar ist der Frei eine Erfindung, um einen Gegenspieler zu Grüninger zu haben, aber die grossen historischen Fakten sind davon nicht betroffen worden.

Ein Berner in Berlin. – wo ist Ihre Heimat?

In Berlin bin ich zuhause, Bern ist meine Heimat.

Wie geht’s weiter?

Ich bin in der Operette «Clivia» dabei – zusammen mit den Geschwistern Pfister, sie kommt im März in der Komischen Oper Berlin heraus.

Solothurner Schau: Menschen. Marotten und mehr

Die Filmtage als Bestätigung, Sprungbrett, Plattform oder Schaufenster. Nirgends ist der Schweizer Film so gefragt wie im Januar – im Landhaus, Konzersaal und Reithalle. Die Säle sind oft proppenvoll, auch mittags und nachmittags. Die Generation 50plus ist dann in der Mehrheit, beispielsweise beim bewegenden Spielfilm «Der letzte Mensch» von Pierre-Henry Salfati, an dem auch die Schweizer Fama Film beteiligt war. Mario Adorf bewegt als alter Herr Marcus, Überlebender von Theresienstadt und Auschwitz, der seine Identität als Jude beweisen muss. Zusammen mit der jungen Deutsch-Türkin Gül macht er sich auf eine Reise nach Ungarn – in Vergangenheit und Zukunft. Einen Schweizer Verleih hätte das menschliche Drama noch nicht gefunden, berichtet Rolf Schmid von der Fama Film AG. Man glaube nicht an das Kommerzialisierungspotenzial des Film. «Der letzte Mensch» – kein Thema fürs Schweizer Kino? Es scheint, als zähle ein reifes, anspruchsvolles Publikum nicht wirklich.

Mag sein, Filmereignisse wie die Filmtage ziehen viel Volk an. Und im Kinoalltag sieht’s dann triste aus. Es gibt eine Reihe von Filmen, die gut gemeint sind, aber geringe Besucherzahlen erzielen dürften. «L’Escale» könnte so ein Fall werden. Kaveh Bakhtiarti, in Teheran geboren, beschreibt mitfühlsam und engagiert mit einfachen filmischen Mitteln, wie eine Handvoll iranischer Auswanderer in Athen sich um Papiere und Weiterreise bemüht – bis hin zum Hungerstreik. Dieser «Zwischenstopp» ist ermüdend über Monate und Jahre. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Migranten sind auch das Thema des Dokumentarfilms «Life in Paradise» von Roman Vital, ein haarsträubendes Lehrstück über Schweizer Asylpolitik. «Neuland» von Sanna Thommen zeigt den liebevollen Lehrer Zigg an der Integrationsschule in Basel, der eine Handvoll Schüler väterlich betreut, berät, aufbaut. Sie versuchen in der Schweiz Fuss zu fassen. Dabei schliesst man den Pädagogen mindestens so sehr ins Herz wie seine verunsicherten Teenager-Schüler. Auch ein Lehrstück, jedoch sehr positiv aufbauend.

Schicksale fremder Frauen in Schweiz: Gleich zwei Spielfilm beschäftigen sich mit Prostituierten. In «Viktoria – A Tale of Grace and Greed» schildert der Bündner Men Lareida, wie eine junge Frau aus Budapest auf dem Zürcher Strassenstrich aufs grosse Geld (für ihre Familie) hofft, aber Erniedrigung, Ausbeutung und Gewalt erfahren muss. Filmer Lareida («Jo Siffert» erzählt seine Geschichte von Gnade und Gier nahezu dokumentarisch. Gleichwohl härter und bewegender geht die Aargauerin Petra Volpe zu Werke. Ihr schweizerisches «Traumland» erweist sich als Hölle zwischen Bahngleisen und Escher Wyss: öde Gefühlswüste und kalte Szene – am Heiligabend. Einsame Frauen, hilfsbereite Frauen, verlorene Frauen, die sich und ihren Körper verkaufen, dazu brutale, erbärmliche, feige Männer. Zurück bleiben Kälte und Erstarrung. Einer der stärksten Schweizer Spielfilmer in letzter Zeit – ohne Pardon und mit Niedlichkeiten, die ins Böse umschlagen.

Gleich zweimal wurde das Thema Coming of Age behandelt. Teenager suchen ihren Weg auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Die Lausannerin Delphine Lehericey schickt die 14jährige Diane und ihre etwas unbedarftere freizügige Freundin Julia auf die Überholspur. Diane will die Grenzen der Begierden ausloten, sucht Sex. «Puppy Love», so der Titel, entpuppt sich tatsächlich als etwas puppiger Pubertätstrip – für jüngerer Kinosemester.

Eine ganz anderer Qualität legt Ivana Lalovic an den Tag beziehungsweise ins Kino: «Sitting Next to Zoe» wurde just für das Drehbuch am Max Ophüls Festival ausgezeichnet. Die Filmautorin zeichnet zwei gänzlich unterschiedliche Freundinnen, die scheue Asal und die pummelige, aber eigensinnige und draufgängerische Zoe. Mit grossem psychologischen Gespür und feiner Intuition nimmt uns Ivaba Lalovic auf eine kleine Reise zwischen Unbeschwertheit und Neugierde, Lust, Leid und Erwachen. Ein stimmiger Film, der seine kleinen Heldinnen und ihre Widersacher (Widerstände) ernst nimmt.

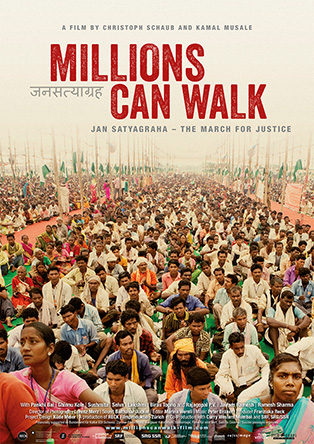

Solothurn 2014 bot erfreuliche Perspektiven schweizerischen Filmschaffens – wie seit Jahren ist das Dokumentargenre gut bis sehr gut bedient. Erwähnt seien hier beispielhaft Christoph Schaubs «Millions Can Walk», über den gewaltlosen Protestmarsch landloser indischer Bauern und Bäuerinnen, oder Christoph Kühnes poetisches Porträt einer argentinischen Legende, der Dichterin «Alfonsina». Nebst erwähnten Spielfilmen stach das dichte Kammerspiel «Dawn» von Romed Wyder über jüdische Widerstandskämpfer und über einen gefangenen britischen Offizier 1947 hervor. An den Film wurden leider am Schluss unnötigerweise mit Dokumentarfetzen angehängt.

Heitere Schlusspunkte setzen die Tessiner Gaunerkomödie «Oro Verde» von Mohammed Soudani über eine vertrackte Tauschaktion (Heu gegen Cannabis) und der Bodystreifen «Vielen Dank für nichts», in dem Täter im Rollstuhl, bis auf Schauspieler Joel Basman allesamt echte «Spasties», ein Hauptrolle spielen. Ein behindertes Trio überfällt eine Tankstelle. Darf man das? Im Kino darf man noch viel mehr, beispielsweise ein musikalisches Experiment dokumentieren.

Der Oltner Bruno Moll begleitete den Pianisten und Dirigenten Marino Formenti und sein fünf Protagonisten. Vier Wiener und eine Wienerin, allesamt Laien, versuchen, Schubert-Lieder zu interpretieren. Eine Annäherung ganz anderer Art an die Musik: «Schubert und ich».

Räume für filmische Ideen

Die Solothurner Filmtage sind gespickt mit Preisen, Treffen und Diskussionen. In diesem Rahmen präsentiert die Migros jeweils auch ihren Dokfilm-Wettbewerb. Zum 4. Mal gab Migros-Kulturprozent den diesjährigen Gewinner bekannt: Der Genfer Daniel Schweizer und sein Filmprojekt «Trading Paradise». Er kann nun sein Projekt über Rohstoffgewinnung und -handel, die «Chronik einer sich abzeichnenden Krise» realisieren, finanziell unterstützt vom Migros-Kulturprozent und SRG SSR. Als Thema für den 5. Wettbewerb 2014/15 wurde das Thema «Raum» annonciert. Gesucht werden filmischen Ideen über geografische oder spirituelle Räume, Leerräume, Freiräume, Ideen- oder Spielräume.

Die Preisträger von Solothurn 2014

Prix de Soleure:

«L’escale» von Kaveh Bakhtiari

Prix du Public:

«Neuland» von Anna Thommen

Nominativen für den Schweizer Filmpreis Quartz

Bester Spielfilm:

«Der Goalie bin ig» von Sabine Boss

«Left Foot Right Foot» von Germinal Roaux

«Les grandes ondes (à l’ouest)» von Lionel Baier

«Mary Queen of Scots» von Thomas Imbach

«Traumland» von Petra Volpe

Bester Dokumentarfilm:

«Der Imker» von Mano Khalil

«L’escale» von Kaveh Bakhtiari

«L’expérience Blocher» von Jean-Stéphane Bron

«Neuland» von Anna Thommen

«Vaters Garten» von Peter Liechti

Preis-Palette in Solothurn 2014

Die Schweizer Filmpreise sind so eine Sache. Die Nominationen wurden zum Ereignis an den Solothurner Filmtagen hoch gespusht. Verliehen werden sie freilich erst am 21. März im Zürcher Schiffbau. Die Schweizer Filmpreise 2014 werden also im Frühling übereicht, obwohl dann erst ein Viertel des Kinojahrs vorüber ist. So sind denn die Nominationen ein Gemisch aus Filmen, die bereits 2013 in den Kinos starteten wie «Die Schwarzen Brüder» oder erst 2014 wie «Traumland», «Der Goalie bin ig» und andere. Die Filme, die dann im Sommer oder Herbst kommen, haben Pech gehabt. Eine fragwürdige Preisstrategie. Die oder der «Quartz», so nennt sich Mineral-Skulptur, sind dann für 2014 längst vergeben. Die Gelder wurden auch bereits bei der Nomination verteilt, nämlich zwischen 5000 und 25000 Franken je nachdem. Insgesamt wurden für die Nominierten 435 000 Franken ausgeschüttet.

Filmtipps

«Der Goalie bin ig»

Den Dialekt-Bestseller von Pedro Lenz nahm sich Regisseurin Sabine Boss («Ernstfall in Havanna», «Lüthi und Blanc») zur Brust. Es ist die Geschichte eines Losers: Der Ex-Knastologe, Goalie genannt (Marcus Signer), obwohl er im Fussball stets Stürmer war, dribbelt sich in eine Zukunft, die Regula (Sonja Riesen) heissen könnte, eine nette Serviertochter in anderen Händen. Doch dann sind da noch ein paar «Eigengoals»mit denen er sich herumschlagen muss. Denn mit den Kumpels (Pascal Ulli und Michael Neuenschwander) von damals ist noch eine Rechnung offen. Ein echter Berner Film einer Aargauerin: Sabine Boss bringt den Goalie ganz allmählich auf Berner Trab. Ein kerniger, kraftvoller Dialektfilm ohne Schnickschnack, aber mit viel Zeit und «träfer» Musik – von Tom Waits bis Kuno Lauener (Züri West), der eigens einen «Goalie»-Song schuf und singt. Eine bodenständige stimmige Adaption eines Buches – auch dank eines Marcel Signer, der den Antihelden so intensiv verkörpert, als sei er immer der «Goalie» gewesen. Da spendete auch der Autor Pedro Lenz Beifall. Für den Schweizer Filmpreis 2014 liegt das stimmige Drama hervorragend im Rennen – mit sieben Nominationen, u.a. für den Besten Spielfilm, Bestes Drehbuch, Bester Darsteller, Beste Darstellerin.

*****°

«Millions Can Walk»

Sie marschieren zu Hunderttausend aus allen Südregionen des indischen Subkontinents Richtung Delhi. Die Menschen kämpfen um ihre Existenz, um ihr Land, das der Staat ihnen zwecks Abbau von Bodenschätzen, Anlagen grosser Plantagen oder anderer multinationaler Projekte abgenommen hat. Das Kapital diktiert. Die landlosen Bauern und Ureinwohner wie die Adivasi, die Land aus Tradition besitzen, das nicht in einem Grundbuchamt verbucht ist, fordern auf einem gewaltlosen Protestmarsch im Jahr 2012 ihr Recht auf Land, Wald und Wasser ein. Federführend bei diesem Marsch von Gwalior ins ferne, 400 km entfernte Delhi ist Ekta Parishad, eine Organisation, die vom charismatischen Rajagopal P. V. angeführt wird. Neben dem gigantischen Jan Satyagraha – Marsch für Gerechtigkeit – werden Verhandlungen mit der indischen Regierung geführt. In Agra soll es zur Entscheidung kommen. – Christoph Schaub konnte dank der tatkräftigen Filmhilfe vom Inder Kamal Musale dieses Unterfangen dokumentieren, obwohl dem Schweizer die Einreise verweigert wurde. Er konnte also nicht vor Ort sein, um Regieanweisungen zu geben. So entstand eine schillernde Dokumentation über diesen Marsch, in der auch betroffene Menschen ihre Anliegen, ihre Situation schildern können. Dass der Regisseur Schaub nur dank Elektronik mit seinem Team in Indien kommunizieren konnte, merkt man dem Film kaum an. Respekt!

***°°°

«Enough Said»

Zwei einsame Seelen suchen sich nicht, finden sich aber: Eva (Julia Louis-Dreyfus) ist alleinerziehende Mutter und Masseurin, die ihre Tochter Ellen zu verlieren droht, mindestens physisch. Denn die geht auf ein College in einer anderen Stadt. Sie fürchtet, in ein einsames Loch zu fallen. Ihr Ex-Mann, selber glücklich in einer neuen Beziehung, wird ihr keine Hilfe sein. Albert (James Gandolfini) geht es ähnlich, seine Tochter Tess, versnobt und rebellisch, wird auch das Weite suchen. Eva und Albert lernen sich kennen. Obwohl sie den korpulenten Typen eher skeptisch betrachtet, kommt man sich näher. Merke: Auch in einem massigen Mann kann ein guter Kern stecken. Doch dann kommt heraus, was wir Zuschauer längst wissen: Albert ist der Ex-Mann der zickigen Quasseltante Marianne (Catherine Keener), neuste Kundin und Freundin der überrumpelten Eva. – Die Konstellation dieses speziellen Dreiers ist nicht neu, wurde aber von der New Yorkerin Nicole Holofcener, die jetzt in Los Angeles lebt, pfiffig und herzhaft inszeniert. Ihre Liebeskomödie ist durch und durch sympathisch, köstlich in manchen Momenten, komisch bis liebenswürdig und trotz einer gewissen Voraussehbarkeit amüsant unterhaltsam.

****°°

«Minuscule – Kleine Helden»

Hatten wir das nicht schon mal? Damals 1998 ging’s auch um das grosse Mampfen im «Grossen Krabbeln ». Eine Kolonie Ameisen schuftete unter der Fuchtel von Grashüpfern. In der Not organisiert der erfinderische Flik Widerstand und heckt einen Plan aus. Dieser Film aus den Pixar-Studios («Toy Story»), ein Ableger der Walt Disney Company, versuchte damals schon, den Hintergrund möglichst realistisch darzustellen und filmte in der Natur. Wahre Meisterschaft entwickelte jetzt die französische Produktion «Minuscule – Valley of the Lost Ants». Die Filmer Hélène Giraud und Thomas Szabo hatten bereits eine TV-Serie um Insekten und Kleintiere 2006 zum Leben erweckt. Die Aktionen der «kleinen Helden» gipfeln nun in einem rasanten Kinofilm – ohne Dialoge, aber in hochwertigem 3D-Format. Bei diesem kindgerechten Abenteuer geht es um rührige Ameisen. Zwei Völker, die friedlichen schwarzen Krabbler und die aggressiven roten Ameisen, bekriegen sich. Objekt der Begierde ist eine Dose Zuckerstücke, die der kecke Marienkäfer (Ladybug) ins Spiel bringt. – Der Trickfilm «Minuscule» kombiniert Realaufnahmen aus südfranzösischen Nationalparks mit animierten Insekten. Ein spannendes Vergnügen für Kinokids, grosse und kleine Insektenfans.

****°°

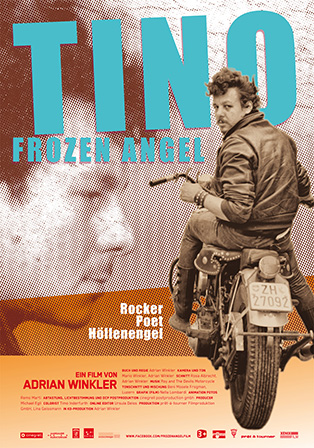

«Tino – Frozen Angel»

Ende der Sechzigerjahre. Er war schon bei der Halbstarkenbande «Rächer Basel» dabei. Der am Zürichberg aufgewachsene Martin Schippert schloss sich dann den Zürchern «Rächern» an, die sich später «Lone Stars» nannten. Tino, so sein Spitzname, wurde ihr Anführer, eckte an, kam mit dem Gesetz in Konflikt, kam in den Knast. Er rebellierte mit Gleichgesinnten auf Rockerebene – quasi parallel zur Studentenszene – gegen das Establishment, gegen eingefrorene bürgerliche Normen. Mit «heissen Öfen» und Lederkluft zeigte man Präsenz und eigenen provokanten Lebensstil. Tino sorgte 1970 selber dafür, dass die Rockergang Man als «Hells Angel Switzerland» in den USA akzeptiert wurde, dem Ursprungsland der Motorrad-Bewegung. Adrian Winkler dokumentiert jene Zeit und jene Rockerkultfigur Tino, die gehasst und verehrt wurde. Er wurde zur Feindbild-Ikone und vom Staat geächtet, suchte sein Heil in der Flucht nach Südamerika auf der Flucht. Seine Versuche, in Südamerika Fuss zu fassen, er scheiterte und starb 1981 fernab der Heimat 1981 in Bolivien. Winkler montiert gekonnt Dokumentaraufnahmen und Statements von Wegbegleitern und unterlegt sie mit derber Rockmusik. Gut so. Doch auf eine unappetitliche «Schissaktion» hätte man (im Film) gern verzichtet. Auch klebt der Filmer zu nahe an diesem Rocker, Romantiker, Revoluzzer und Aussenseiter der bürgerlichen Gesellschaft. Er erweist sich als etwas allzu einäugiger Sympathisant. Mehr kritische Distanz wäre wünschenswert gewesen. Dass die (untergeordnete) Rolle Frauen in jener wilden Gemeinschaft nicht thematisiert wurde, bleibt ein grosses Manko.

***°°