«Stefan Zweig – Ein Emigrantenschicksal»

Von Rolf Breiner

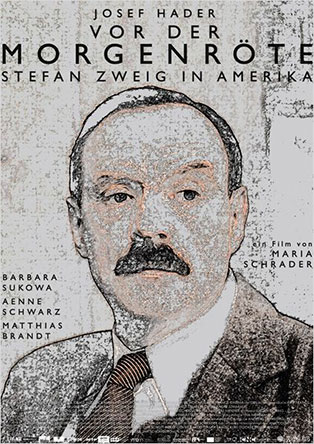

Nach «Liebesleben» (2007), der Verfilmung des Bestsellers der Israelin Zeruya Shalev – ihr erster Band einer Trilogie – legt die Hannoveranerin Maria Schrader ihre zweite Regiearbeit vor. Keine literarische Adaption und doch hat ihr Spielfilm «Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika» viel mit Literatur zu tun. Die 50jährige Schauspielerin, Autorin und Filmerin beschreibt die letzten sechs Lebensjahre des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig im Exil.

Er schrieb literarische Meisterwerke wie «Die Schachnovelle». Der Wiener Stefan Zweig (1881 – 1942) war einer der angesehensten Autoren im deutschsprachigen Raum. Zweig, der sich selber als «Jude aus Zufall» bezeichnete, floh 1934 vor der Nazi-Verfolgung ins Exil. In Brasilien fand er Wohnstätte. Heimisch wurde er nie auf dem südamerikanischen Kontinent. Mit einem Empfang 1936 in Rio de Janeiro setzt Maria Schraders Spielfilm ein (Prolog). Sie begleitet den Exilanten – ganz stark Josef Hader als Zweig –, seine zweite Ehefrau Lotte (Aenne Schwarz) und Weggenossen bis zum Ende. Kein konventionelles Biopic, sondern ein dringliches, einfühlsames Porträt und denkwürdiges Zeitbild.

Im deutschsprachigen Raum war er einer der angesehensten Schriftsteller seiner Zeit, der Wiener Stefan Zweig jüdischer Abstammung. Vom Naziregime bedroht, floh er 1936 nach Südamerika, verlor Heimat und Nährboden. Maria Schrader beschreibt seine letzten Lebensjahre mit viel Einfühlungsvermögen und Dichte in ihrem tiefsinnigen Spielfilm.

Er sei ein «Jude aus Zufall», meint Stefan Zweig und wurde wie viele andere Zeitgenossen und –genossinnen Opfer des Nazi-Regimes. Der Wiener Stefan Zweig floh 1934 nach London, dann nach Südamerika. Der im deutschsprachigen Raum gefeierte Schriftsteller, damals 54 Jahre alt, wird in Rio de Janeiro 1936 wie ein Staatsmann behandelt. Mit dieser Episode im exklusiven Jockey Club beginnt Maria Schraders Spielfilm «Vor der Morgenröte». Bereits in diesem Prolog umreisst die Regisseurin («Liebesleben», 2007) in ihrem zweiten eigenen Spielfilm den Kern der Problematik um Exilanten und Heimat, Fremde und Ferne. Stefan Zweig, dessen Heimat die deutsche Sprache ist, fühlt sich verloren, abgenabelt und vereinsamt – trotz intellektuellem Umfeld, brasilianischer Sympathie und liebevoller Umsorgung durch seine zweite Ehefrau Lotte. Zweig möchte sich am liebsten von den politischen Stürmen und Umwälzungen distanzieren. Doch sein Standpunkt, Politik und Geist, also auch Literatur, zu trennen, findet wenig Verständnis. Maria Schrader (Regie und Buch mit Jan Schomburg) beschreibt in vier Kapiteln (Episoden) plus Epilog die letzten Lebensjahre des entwurzelten Österreichers. Wir trafen Maria Schrader, die zehn Jahre mit dem Schweizer Dani Levy liiert war und bis heute ein Freundschaftsverhältnis mit ihm pflegt, ein paar Wochen vor der Schweizer Premiere ihres Films am Filmfestival Locarno.

Rolf Breiner: Stefan Zweig – eine Kultur-Ikone des letzten Jahrhunderts, berühmter Schriftsteller, Pazifist und Emigrant . Was hat Sie an dem österreichischen Denker und Dichter interessiert?

Maria Schrader: Mich haben vor allem die Exiljahre interessiert. In der Auseinandersetzung mit Stefan Zweig habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Exil beschäftigt. Ich hatte den Eindruck, dass sich in seinen letzten Jahren die Fragen und die Problematik ums Exils besonders deutlich zeigen, anders als bei Thomas Mann. Zweig war neben Thomas Mann, der ebenfalls ins Exil ging, der meistgelesene Schriftsteller seiner Zeit. Bei Zweig war da dieses Spannungsverhältnis: Einerseits die Achtung, der Respekt, der ihm etwa beim Empfang zuteil wurde, andererseits die Staatenlosigkeit. Er war heimatlos, vereinsamt.

Zweig hat sich möglichst abgeschottet, mied die grossen Städte, warum?

Bei ihm gab es so etwas wie Metropolenflucht – von Wien nach Salzburg, von New York nach New Haven, von Rio nach Petrópolis. So entschied er sich im Gegensatz zu vielen seiner Weggefährten, nicht in New York zu bleiben, sondern nach Brasilien in die Provinz zu gehen – nach Petrópolis, einem Naturparadies.

Wo liegt eigentliche diese Ortschaft?

Zweieinhalb Autostunden nördlich von Rio auf 800 Meter Höhe im tropischen Regenwald. Petrópolis war schon damals der Sommersitz reicher Leute, von europäischen Einwanderern gebaut. Zweig nannte es sein brasilianisches Bad Ischl.

Sie konzentrieren sich in Ihrem Drama auf die letzten sechs Jahre Stefan Zweigs in Nord- und Südamerika. In und mit ihm spiegeln sich die fatalen europäischen Entwicklungen, vor allem in Nazi-Deutschland. Zweig wollte Distanz wahren, sich politisch nicht bekennen. Können Sie das nachvollziehen?

Das muss ich ein wenig korrigieren. Zweig hat sich geweigert, sich vereinnahmen zu lassen, zum Instrument zu werden, beziehungsweise sein eigenes Instrument, Sprache und Worte, zum Angriff zu benutzen. Er hat durchaus deutlich Position bezogen. Die Situation, die wir beschreiben, ist ja folgende: Zweig soll eine druckreife Verurteilung am Pen-Kongress abgeben. Das tat dann Emil Ludwig. Zweig glaubte allerdings nicht an den Intellektuellen als Politiker. Ich finde das eine interessante Haltung. Zweig hat mal gesagt, er könne Radikalität nur ablehnen und Radikalität nur zulassen in der Verteidigung der zivilisatorischen Errungenschaften und der Differenzierung.

Sie haben Ihren Film konzentriert und chronologisch aufgebaut. Was war der Ausgangspunkt?

Wir haben die Emil-Ludwig-Rede am Pen-Kongress entdeckt. Sie war ausschlaggebend für die Struktur des Films. Mit dem heutigen historischen Wissen kommt sie einem unglaublich scharfsichtig vor. Ich kriegte Gänsehaut, als ich sie gelesen habe.

In Ihrem Film trägt Charly Hübner als Ludwig diese Rede im Prolog vor. Zweig sitzt bedrückt daneben, peinlich berührt vom Applaus des Publikums.

Peinlich berührt vielleicht nicht, es ist ihm unangenehm, als Märtyrer gefeiert zu werden. Eine komplexe Situation. Man kann sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten und unterschiedliche Sympathien empfinden. Wir dachten, das wäre doch interessant, so eine ganze Rede zu erleben und dem Zuschauer nicht zu sagen, wie er sich zu positionieren hat.

Der Film ist in vier Kapiteln, einem Prolog und einem Epilog gegliedert. Welche Absicht steckt dahinter?

Ausgehend von der Ludwig-Rede, wollten wir konzentrierte Momente beleuchten – in Echtzeit. Momente, die nicht eindeutig sind, die verschiedene Perspektiven erzählen, die nicht getränkt sind von unserem heutigen Wissen, und eine möglichst melodramatische Dramaturgie aufweisen. Uns Autoren, also Jan Schomburg und mich, hat es interessiert, ob man über den puren Inhalt das Interesse halten kann, ohne dass der Film vorgibt, was der Zuschauer empfinden soll.

Nicht sein literarisches Werk steht im Zentrum, sondern der Mensch Zweig – in verdichteten Momenten. Der Film erweist sich als Zeitbild. In diesen Episoden spiegeln sich die Ereignisse in Europa wieder.

Es ist ein Film über Europa, ohne Europa zu zeigen.

Wir erleben Stefan Zweig, seine Zerrissenheit, seine Ohnmacht, der sein Schicksal nicht erträgt. Ein Heimatloser, der in eine Sackgasse geraten ist. Stimmt das?

Ja. Sein radikaler Pazifismus, der ihn beim Pen-Kongress 1936 verstummen und sprachlos werden lässt, setzt ihm zu. Er weigert sich, in einer radikalisierenden Umwelt Partei zu ergreifen, Schwarz oder Weiss zu zeichnen. Wenn ich die heutige Zeit anschaue, erkenne ich beispielsweise bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich eine erschreckend parallele Bewegung, dass nämlich eine vernünftige Mitte verschwindet, dass man sich Gehör verschafft über radikale Äusserungen, die natürlich Verfälschungen beinhalten. Das Problem damals wie heute ist eine komplizierter werdende Welt, die man sich einfach reden möchte, wo der Hunger nach einfachen Lösungen, nach einfachen Erklärungsmustern gross ist. Das war bei Zweig auch so. Er sieht seine Aufgabe, diejenige der Intellektuellen und Künstler, darin, die Komplexität und die Betrachtung der Komplexität zu verfolgen, zu beschreiben. In dem Moment, wo um ihn herum nur noch Schwarz oder Weiss gezeichnet wird, verstummt er.

Das letzte Kapitel, also den Suizid des Ehepaars Zweig betreffend, haben Sie sehr diskret behandelt. Er findet nur indirekt statt. Den Schlusspunkt bildet der Abschiedsbrief mit dem Bild der Morgenröte. Es gibt keine Spekulationen. Sie überlassen die Interpretation den Zuschauern.

Es gibt keinen Suizid, den ein anderer zur Gänze erklären kann. Es bleibt immer eine Art Rätsel, warum jemand diesen Weg geht. Bei Zweig gibt es viele mögliche Gründe für den Suizid – die Erschöpfung, die Depressionen, die ihn sein ganzes Leben heimgesucht haben. Das hat mich weniger interessiert. Es stand für mich nie zur Debatte, dass der Film sich ins Schlafzimmer wagt. Ich habe mich auf Zweig und Europa konzentriert.

Das Thema Emigration ist heute wieder brandaktuell. Sie haben also einen sehr zeitnahen Film gedreht.

Stefan Zweig ist ein berühmter Emigrant aus unserem Kulturraum. Es scheint mir eine spiegelverkehrte Bewegung: Vor 80 Jahren war Europa ein Ort, von dem man fliehen wollte oder musste, jetzt ist Europa ein Land der Hoffnung für viele Menschen geworden.

Wie sind Sie auf Josef Hader gekommen, oder ist er auf Sie zugekommen?

Wir sind auf ihn gekommen – nicht beim Schreiben, aber später. Zuerst musste ich mich durchsetzen, all diese Sprachen einzubringen. Von Produzenten gab es die Idee, den ganzen Film auf Englisch mit einem englischsprachigen Star zu machen. Wir aber haben in Österreich nach Stefan Zweig gesucht und sind natürlich auf Josef Hader gestossen.

Eine grosse Herausforderung auch für ihn…

Wenn ich ganz ehrlich bin: Als ich den Namen Josef Hader gelesen habe, habe ich einen Moment lang gestutzt, war überrascht und überzeugt: Ja, ja, ja! Natürlich war es für ihn ein Wagnis: Es war erst mein zweiter Film, dann die Persönlichkeit Stefan Zweig. Ausserdem hat Josef noch nie etwas gespielt, was er nicht selber geschrieben oder mitgestaltet hat. Er war risikofreudig, und ich bin überglücklich, dass der Film auch in Österreich so gut läuft.

Ihr Film wurde von X Filme Creative Pool in Berlin mitproduziert, zu dessen Gründer auch Dani Levy gehört. Wie ist das Verhältnis heute zu Dani? War er irgendwie beteiligt?

Unmittelbar involviert war Dani nicht in dieses Projekt. Wir haben nach wie vor Kontakt, er hat das Drehbuch gelesen im Vorfeld, er war bei der Premiere in Deutschland dabei.

Wie gut kennen Sie Locarno, wo Ihr Film auf der Piazza Grande präsentiert wird?

Ich war einmal in Locarno vor acht Jahren – als Urlauberin und habe Dani besucht, der damals in der Jury war. Ich habe noch keine Aufführung auf der Piazza erlebt, bin gespannt und freue mich riesig.

Maria Schrader, geboren am 27. September 1965 in Hannover,

Schauspielerin, Autorin, Filmerin. Kinodebüt 1988 in «RobbyKallePaul»

1999 Darstellerpreis auf der Berlinale für «Aimée und Jaguar».

1999 Deutscher Filmpreis auch für «Meschugge». 2005-2007 Regie, Drehbuch «Liebesleben».

Bittersüsse Filmromanzen

Von Rolf Breiner

In Zeiten kruder Crash- und Actionfilme, in der die Welt wiederholt von Superhelden und – heldinnen gerettet werden muss – siehe «X-Men», «Batman v. Superman» und Konsorten – tun Filme gut, die still und leise von Lust, Lebensfreude und Liebesleid erzählen. Das tun die liebevoll erzählten, bittersüsse Dramen «Le goût des merveilles – Birnenkuchen mit Lavendel», «L’ombre des femmes» oder «Un + une».

Lust am Leben, an der Liebe

Romanzen gehören zum Kino wie Krimis, Abenteuer- und Fantasy. Das Spektrum ist breit – lust- und leidvoll, schmalzig und schmachtend, tragisch und tränenrührend. Sie erzählen von Glücksmomenten und unerfüllten Lieben, Trug und Täuschung, Verrat und Erfüllung. Der Bogen lässt sich von den Klassikern «Vom Winde verweht», «Doktor Schiwago» oder «Casablanca» über «Die Brücken am Fluss» bis zu «Anna Karenina», «Carol» oder «The Danish Girl» in jüngster Zeit spannen.

«Birnenkuchen mit Lavendel»

Diesbezüglich können aktuell drei bemerkenswerte französische Liebesdramen im Kino entdeckt werden, die ohne Saufen, Kiffen, Chillen und Sex auskommen. Der deutsche Titel «Birnenkuchen mit Lavendel» deutet es an: Die zauberhafte Romanze des französischen Drehbuchautors Éric Besnard («Le goût des merveilles») hat denn auch viel mit Gerüchen und Natur, mit Sinnlichkeit im umfassenden Sinn zu tun. «Einen sinnlichen Film zu machen, war meine Ausgangsidee. Ich wollte die Erzählweise ein bisschen vergessen, Empfindungen provozieren», erläutert Besnard. «Mit diesem Film wollte ich etwas weniger Rationales. Ich habe nach einer Zeit der Trauer geschrieben. Ich wollte mit der Zeit, die stillsteht, arbeiten.» Sein Held ist ein Autist, etwas verschroben, könnte man meinen, aber hellwach und ein mathematisches Genie. Pierre (Benjamin Lavernhe), so heisst er, läuft einer Frau vors Auto. Louise (Virginie Efira) hat ganz andere Sorgen, und nun das. Der Fremde stolpert davon, irgendwo sammelt sie ihn auf, verarztet seine Platzwunde – und stösst auf eine Mauer des Schweigens. Ein Gewitter nötigt sie quasi dazu, das «Opfer» in ihrem Landhaus übernachten zu lassen. Sie und ihre Kinder staunen nicht schlecht am nächsten Morgen: Die Küche ist akkurat perfekt aufgeräumt. Sie macht seinen Schlupfwinkel im Städtchen ausfindig – im Buchantiquariat des grossherzigen Jules (Hervé Pierre), der ihn seit Jahren väterlich umsorgt. Doch eigentlich sollte Pierre in einer Klinik betreut werden. Verzaubert von der Natur, den Blüten, dem Lavendel, fühlt sich Pierre bei Louise auf ihrer Obstplantage geborgen. Doch seit dem Tod ihres Mannes steht ihr das Wasser, sprich Schulden, bis zum Hals. Ihre Merveilles-Guetzli, Birnenschnaps und Konfitüre zahlen sich nicht aus. Die Plantagenbesitzerin steht vor dem Bankrott. Gut gibt es seltsame Käuze wie Pierre, der gar nicht so weltfremd ist, wie es scheint, gut versagt die Hoffnung nicht und hat Amor seine Hände im Spiel. Der Schauplatz Provence ist natürlich ideal, um die sinnliche Geschichte einer zart wachsenden Beziehung und Liebe zu entwickeln. Hier der verträumte übersensible Mann mit Asperger-Syndrom, aber Realitätssinn, dort die bodenständige Blondine, zwei gänzlich unterschiedliche Charaktere begegnen sich, sind aufeinander neugierig, wahren aber Distanz. Sie können sich nicht berühren. Er ist einfach, unverbogen grundehrlich. Er sei eben wie ein Aussenirdischer, meint Regisseur Besnard. Dabei ist diese zartbittere, luftig-leichte Romanze sehr irdisch, kommt völlig ohne Sexszenen aus und versprüht doch viel Sinnlichkeit.

«Un + une»

Einen exotischen Schauplatz wählte Altmeister Claude Lelouch. Sein jüngster Film «Un + une» führt nach Indien. Komponist Antoine (Jean Dujardin) soll in Mumbai die Musik zu einem «Romeo und Julia»-Streifen im Bollywoodstil liefern. Bei einem Empfang in der französischen Botschaft lernt er Anna (Elsa Zylberstein) kennen, die charmante Gattin des Botschafters (Christopher Lambert). Das Interesse aneinander erwacht beim ersten Augenschein. Sie verführt den Bonvivant quasi, sie auf einer spirituellen Reise durch Indien zu begleiten. Sie wünscht sich ein Kind und will deshalb die charismatische Avatar-Guru Amma aufzusuchen. Ihre Umarmung soll ihr bei einer Schwangerschaft helfen, und Antoine könnte seine gefährlichen Beschwerden vielleicht auch loswerden. Der smarte Komponist lässt sich auf dieses Hippie-Abenteuer ein, vor allem um ihr näher zu kommen. Irgendwann passiert es dann auch; eine Liebschaft, ein Sexabenteuer oder doch eine spirituelle Verbindung? Claude Lelouchs romantisches Roadmovie «Un + Une» reizt dank pittoresker Schauplätze vom Ganges-Bad bis zur Umarmungs-Audienz, vor allem aber durch das amouröse Spiel des Paares auf Zeit. Dabei stehen nicht Sex und Leidenschaft im Vordergrund, sondern die Frage nach Sehnsucht und Erfüllung, es geht um «Einen und Eine» oder um ein und alles. Dass Lelouch dabei lustvoll auf die Märchentaste drückt und soziale Probleme ausklammert, goutiert man angesichts der sinnlichen Liebesreise, die geradezu in einem Farbrausch badet. Wenn man so will, inszenierte der Regisseur 50 Jahre nach «Un homme et une femme» eine Variante seines Themas: Zwei Menschen finden sich, lernen sich lieben, trennen sich, vereinen sich.

«L’ombre des femmes»

Herb, karg, geradezu dokumentarisch kommt einem im Vergleich zu Lelouchs malerischem Indien-Trip das Drama um vier Personen von Philipp Garrel vor: «L’ombre des femmes». Manon (Clotilde Courau) und Pierre (Stanislas Merhar) sind seit langem ein Paar. Beide arbeiten zusammen in der Filmbranche. Es scheint, als sei die Beziehung leer gelaufen, seien die Gefühle erkaltet. Pierre sucht seine Lust bei Elisabeth (Lena Paugam) zu befriedigen. Manon hält sich ebenfalls heimlich einen Geliebten (Mounir Margoum). Elisabeth sieht sich immer stärker als Lustobjekt, ist frustriert und verrät die heimliche Liebschaft Manons, die von Pierre quasi vor die Tür gesetzt wird. Und doch scheint die alte Liebe noch nicht verglüht… Mit einfachsten Mitteln (Schwarzweissbilder) und Voice-Over-Kommentaren wirkt der Film ungemein nah, fast dokumentarisch. Der Schweizer Kameramann Renato Berta bleibt dicht bei den Figuren. Der Kampf der Geschlechter mündet quasi in einem Patt, etwa nach dem Motto «Was du darfst, erlaube ich mir auch». Geht es um Ausnutzung oder Ausgleich, Lust oder Liebe, Garrel ist sichtlich bemüht, die Frauen in ein positives Licht zu rücken. Am Ende hätte man sich eine radikalere, realistischere Katharsis gewünscht.

.

69. Filmfestival Locarno 2016: «Vom Gotthard bis Hollywood – Filme soweit das Auge reicht»

Von Rolf Breiner

Das 69. Filmfestival Locarno (3. bis 13. August 2016) wartet wieder mit einem üppigen Programm, zahlreichen Ehrungen, prominenten Filmern und Stars auf. Preisträger, die jetzt schon bekannt sind, heissen unter anderem die Schauspieler Mario Adorf und Bill Pullman, oder Regisseur Alejandro Jodorowsky (Ehren-Leopard),

Locarno wirft seine Schatten voraus. Das grösste der kleinesten internationalen Filmfestivals lockt im August wieder Abertausende in die Kinosäle und auf die Piazza Grande. Und das 69. Filmfestival Locarno sei gut aufgestellt, wie Präsident Marco Solari an der Pressekonferenz unterstrich. «Das Festival befindet sich in gutem Gleichgewicht, es wächst und wächst – in Bescheidenheit». Und er betonte: «Der künstlerischen Direktion ist absolute Autonomie zugesichert und garantiert.»

Direktor Carlo Chatrian widmet dieses Festival den Regisseuren Abbas Kiarostami und Michel Cimino, «weil sie die Art von Kino verkörpern, für die Locarno Heimat bedeutet, für ein Kino, das Realität entschlüsselt und überhöht… für ein Kino, das uns fortträgt wie der Wind.»

Im Jubiläumsjahr 2017 sollen das neue Zentrum Casa del cinema und der renovierte Kinosaal GranRex eröffnet werden. Jetzt schon hat das Festival die Rotonda unter seien Fittiche genommen, sie als offizieller Festplatz, als zentraler Treffpunkt geplant – mit Bars, Food- und Marktständen, mit Livemusik und Talks im Rahmen der Aktivitäten des Radiosenders (RSI). Markt- und Flanierstätte, Chilbi oder tatsächlich ein lebendiger Knotenpunkt der Filmschaffenden und Festivaliers?

Künstlerisch im Mittelpunkt steht der internationale Wettbewerb. 17 Filme, allesamt Weltpremieren, konkurrieren um die Leoparden, davon stammen acht Filme von Frauen. Schweizer Beiträge sind «La idea de un lago, eine argentinisch-schweizerische Koproduktion von Milagros Mumenthaler, und «Marija» von Michael Koch. Beim internationalen Wettbewerb werden vier Leoparden vergeben, für den besten Film (Pardo d’oro, 90 000 Franken), für die beste Regie (20 000 Franken), für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler. Dazu kommt der Spezialpreis der Jury (30 000 Franken).

Das Spezialprogramm «Panorama Suisse» ist dem einheimischen Filmschaffen gewidmet. Zu sehen sind zehn Filme, darunter fünf Dokumentarfilme wie «The Chinese Lives of Uli Sigg» über den Kunstsammler Sigg, «Raving Iran» über zwei DJs im Iran, «Rio Corgo», das Porträt eines Landstreicher, oder «Das Leben drehen», Eva Vitijas Film über ihren Vater (der bereits in unsern Kinos lief).

Dazu kommen die kinoerfahrenen Spielfilme «Amateurs Teens» von Niklaus Hilber, «Nichts passiert» von Micha Lewinsky, «Aloys» von Tobias Nölle und «Köpek» von Esen Isik (Schweizer Filmpreis 2016). Eine Besonderheit ist der Interaktive Spielfilm «Late Shift» von Tobias Weber. Zur «Panorama Suisse»-Party am 7. August spielen die DJs Blade & Beard aus dem «Raving Iran»-Film in LaRotonda (ab 22 Uhr).

Eine grosse Festival-Attraktion für ein breites Publikum bietet die Piazza Grande mit dem grössten und stimmigsten Openair-Kino Europas.Hier strömen allabendlich Tausenden, um sich von Filmen fesseln zu lassen.Einige Höhepunkte: «TheGirl Wth All The Gift» (3. August), der Eröffnungsfilm von Colm McCarthy, «Moka» (4. August) von Frédéric Mermoud, «Jason Bourne» (5. August) von Paul Greengrass, «Paula», ein Spielfilm mit der Schweizerin Carla Juri, bekannt aus «Feuchtgebiete», als Malerin Paula Moderson-Becker und «Am Tag, als der Regen kam» (1959), ein Kriminalfilm mit Mario Adorf im Rahmen der Retrospektive beide Filme am 7. August, «Vor der Morgenröte» (9. August), ein Drama von Maria Schrader über den Emigranten Stefan Zweig in Amerika, «I, Daniel Blake» von Ken Loach, Gewinner der Goldenen Palme 2016, oder «Vincent» (12. August) von Christophe Van Rompaey, ein französisches Drama über einen lebensmüden Jugendlichen, schliesslich «Poesía sin fin» von Alejandro Jodorowsky, beide Filme am 12. August.

Was wäre Locarno ohne seine zahlreichen Awards? Das beginnt mit dem Ehren-Leoparden an den chilenischen Filmkünstler und Dichter Alejandro Jodorowsky, führt über die Schauspieler Bill Pullman (Excellent Award) und Mario Adorf (Leopard fürs Lebenswerk) zu den Hommagen an die Regisseure Roger Corman und Abbas Kiarostami. Die Schweizer Hommage ist Clemens Klopfenstein gewidmet, von dem zwei Filme zu sehen sind («Geschichte der Nacht», 1979, und «WerAngstWolf», 2000).

Im letzten Jahr stand ein Meister der Gewaltszenen und des Abgesangs, ein Filmemacher der Outlaws und Einzelkämpfer im Zentrum der Retrospektive: Sam Peckinpah («Straw Dogs», «The Wild Bunch» «Getaway», «Pat Garrett & Billy the Kid». Heuer widmet sich die Retrospektive dem Kino der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963 unter dem Titel «Geliebt und verdrängt». Über 70 Filme sind hier zu entdecken oder wiederzusehen. Um nur einige zu nennen: «Das indische Grabmal» (BRD 1959) von Fritz Lang, «Das Wunder des Malachias» (BRD1961) von Bernhard Wicki, «Der Verlorene» (BRD 1951) von Peter Lorre, «Es geschah am hellichten Tage» (Schweiz/BRD 1958) von Ladislao Vajda, «Hunde wollte ihr ewig leben» (BRD 1959) von Frank Wisbar, «Im Stahlnetz des Dr.Mabuse» (BRD 1961) von Harald Reinl, «Leuchtfeuer» (DDR 1954) von Wolfgang Staudte, «Mutter Courage und ihre Kinder» (DDR 1961) von Manfred Wekwerth und Peter Palitzsch, «Schwarzer Kies» (BRD 1961) von Helmut Käutner oder «Wähle das Leben» (Schweiz/Österreich 1963) von Erwin Leiser. Zu dieser Retrospektive erscheint Ende Juli ein umfangreicher Katalog: «Gejagt und geliebt» von Claudia Dillmann und Olaf Möller (Herausgeber), Verlag Deutsches Filminstitut, Frankfurt a.M. 2016, 27 Franken.

Die Schweizer Filmauswahl ist breit gestreut. Neben den erwähnten Filme sind unter anderen folgende Werke präsent: «Il nido» von Klaudia Reynicke, «Pescatori di Corpi» von Michele Pennetta und «The Challenge» von Yuri Ancarani, alle im Programm Concorso Cineasti del presente, «The Sun, The Sun Blinded Me» von Anka und Wilhelm Sasnai (Signs of Life), «Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté» von Nicolas Wadimoff und «Reise der Hoffnung» von Xavier Koller in einer restaurierten Fassung (Fuori Concorso).Von Filmkennern immer wieder zu recht beachtet, ist die Filmkritikerwoche (Semaine de la Critique). Sie wartet auch diesmal mit sieben unterschiedlichen Dokfilmen auf. Die Schweizerin Heidi Specona beispielsweise zeigt «Cahier africain», die Polin Anna Zamecka «Komunia» oder die Mexikanerin Laura Herrero Garvin «El Remolino». Die bewährten Sektionen Concorso Cineasti del presente, Fuori Concorso, Signs of Life,Open Doors und Pardi di domani runden das Festival ab. Die 69. Ausgabe startet bereits vor der offiziellen Eröffnung, am 31. Juli mit der schlagkräftigen Westernkomödie «Lo chiamavano trinitá – Die rechte und die linke Hand des Teufels» (1970) mit Bud Spencer und Terence Hill sowie am 2. August mit der grossen Fernsehproduktion «Gotthard» (180 Minuten) von Urs Egger zum Gotthardjahr.

www.pardo.ch

«69. Filmfestival Locarno: Starke osteuropäische Präsenz»

Die Festivalleitung zieht eine positive operative Bilanz. Die Besucherzahlen sollen sich «auf demselben hohen Niveau bewegt haben wir in den letzten Jahren». Die 69. Ausgabe des Filmfestivals Locarno bestätigte sich als etablierter Kulturwert im internationalen Festivalbetrieb, als beliebter Treffpunkt von Filmschaffenden und Publikum. Liebling der Kritiker und des Publikums waren Ken Loach und sein Sozialdrama «I, Daniel Blake», das bereits in Cannes mit einer Goldenen Palme gekrönt wurde. Den Goldenen Leoparden erhielt das düstere bulgarische Drama «Goldes» von Ralitza Petrova.

Von Rolf Breiner

Das Filmfestival am Lago Maggiore (3. bis 13. August 2016) war und ist ein Magnet für Cineasten und Zuschauer, die sonst eher weniger ins Kino gehen, Sponsoren, deren Gäste VIP-mässig allabendlich auf die Piazza geleitet werden, Film- und Medienschaffende. Gut so. Die Aufführungen auf der Piazza Grande sind einmalig, auch wenn die Programmierung von Festivaldirektor Carlo Chatrian, nunmehr zum vierten Mal verantwortlich, doch nicht gänzlich überzeugt. Das betrifft sowohl den Zombie-Eröffnungsfilm «The Girl with All the Gifts» (4400 Zuschauer auf der Piazza), das französische Doppelpack am Samstag, 6. August, mit dem Problemfilm «Cessez-le-feu» (6800 Zuschauer) und den Selbstfindungstrip «Dans la foret» (3100 Zuschauer) und vor allem die Blockbuster-PR-Aktion «Jason Bourne» (7400 Zuschauer). Die Bestmarke erzielte jedoch das Drama aus der britischen Arbeitslosenwelt «I, Daniel Blake» (7500 Zuschauer), das auch mit dem Prix du Public ausgezeichnet wurde.

Gut bis sehr gut angekommen sind auf der Piazza die künstlerisch wertvollen, speziellen Porträts «Paula» von Christian Schwochow, der sich intensiv mit der Malerin Paula Modersohn Becker befasst, verkörpert durch die Tessinerin Carla Juri, befasst (6200 Zuschauer), und «Vor der Morgenröte» von Maria Schrader (4800 Zuschauer bei Regen), der Schilderung der letzten Lebensjahre des Wiener Dichters Stefan Zweig

Die elf Festivaltage am Lago Maggiore – mit rund 280 Filmen, davon 17 im Internationalen Wettbewerb, sind üppig besetzt. Das Festival ufert mehr und mehr aus. Wer zählt die Sektionen, Gespräche (Podien). Konferenzen und Anlässe. Dazu quasi jeden Abend eine Ehrung auf der Piazza-Bühne für verdiente Filmschaffende wie die Schauspieler Bill Pullman, Jane Birkin oder Mario Adorf, die Regisseure Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Abbas Kiarostami in memoriam oder für den Produzenten David Linde. Darf’s noch eine oder andere Ehrung mehr sein?

Fast nebenbei (quasi spontan) werden Persönlichkeiten Nischen eingeräumt, um die Liste prominenter Namen zu erweitern. Schauspieler Harvey Keitel beispielsweise machte seine Aufwartung, und man konnte seinen Prachtauftritt in «Smoke» (1995) wiedererleben.

Das Panorama Suisse präsentierte traditionell ein Spektrum Schweizer Filmschaffens – vom Social-Media-Drama «Amateur Teens» übers Vaterporträt «Das Leben drehen» bis zum Experiment «Late Shift» und Familiendrama «Nichts passiert». Elf Werke waren es insgesamt, warum aber der aktuelle Dokumentarfilm «Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis» von Werner «Swiss» Schweizer nicht berücksichtigt wurde, bleibt ein Geheimnis der Swiss-Films-Auguren. Ansonsten rissen die Schweizer Werke in Locarno keine Bäume aus. «La idea de un lago» von Milagros Mumenthaler mit argentinischen Wurzeln und «Marija» vom Luzerner Michael Koch gingen im Wettbewerb unter. Schade besonders um das Drama der Ukrainerin «Marija», die ihren Weg in Deutschland gehen will. Darstellerin Margarita Breitkreiz hätte einen Leoparden verdient, doch den erhielt Irena Ivanova («Godless»). So oder so – das osteuropäische Filmschaffen dominierte, zumindest bei den Auszeichnungen.

Die Jubiläumsausgabe, das 70. Filmfestival Locarno, findet vom 2. bis 12. August 2017 statt.

Die Preise Filmfestival Locarno 2016

Goldener Leopard

«Godless» von Ralitza Petrova, Bulgarien

Spezialpreis der Jury

«Inimi cicatrizate» von Radu Jude, Rumänien

Beste Regie

João Pedro Rodrigues für «O ornitólogo», Portugal

Beste Darstellerin

Irene Ivanova für «Godless», Bulgarien

Bester Darsteller

Andrzej Seweryn für «Ostatnia Rodzina», Polen

Besondere Erwähnung

«Mister Universo» von Tzza Covi, Rainer Frimmel, Österreich/Italien

Pardo d’oro del presente

«El auge del humano» von Eduardo Williams, Argentinien

Spezialpreis der Jury

«The Challenge» von Yuri Ancarani, Italien/Frankreich/Schweiz

Bester Debütfilm

«El futuro perfecto» von Nele Wohlatz, Argentinien

Pardi di domani, Internationaler Wettwewerb

Goldener Leopard: «l’immense retour (Romance)» von Manon Coubia, Belgien

Silberner Leopard: «Cilaos» von Camilo Restrepo. Frankreich

Pardi di domani, Nationaler Wettbewerb

Goldener Leopard: «Die Brücke über den Fluss» von Jadwiga Kowalska

Silberner Leopard: «Genesis» von Lucien Monot

Best Swiss Newcomer Award

«La sève» von Manon Goupli, Schweiz

Prix du Public

«I, Daniel Blake» von Ken Loach, Grossbritannien

Variety Pizza Grande Award

«Moka» von Frédéric Mermou, Schweiz

Filmtipps

Vor der Morgenröte

rbr. Er war im deutschsprachigen Raum zu seiner Zeit einer der angesehensten Schriftsteller neben den Manns. Der Wiener Stefan Zweig («Die Schachnovelle») sah das Nazi-Unheil früh kommen, emigrierte nach London, dann 1936 nach Südamerika. Er verlor Heimat und Nährboden. Stefan Zweig (1881 – 1942) bezeichnete sich selber als «Jude aus Zufall». In Brasilien fand er zwar keine Heim-, wohl aber sichere Wohnstätte. Mit einem ehrenhaften Empfang 1936 in Buenos Aires 1936 setzt Maria Schraders Spielfilm «Vor der Morgenröte» ein. Dazumal war er 54 Jahre alt. Schraders Spielfilm schildert die Problematik um Exilanten und Heimat, Fremde und Ferne. Stefan Zweig, dessen Heimat die deutsche Sprache ist, fühlt sich verloren, abgenabelt und vereinsamt – trotz intellektuellem Umfeld, brasilianischer Sympathie und liebevoller Protektion seiner zweiten Ehefrau Lotte (Aenne Schwarz). Zweig möchte sich von den politischen Stürmen und Umwälzungen distanzieren, will sich nicht vereinnahmen lassen. Doch sein Standpunkt, Politik und Geist, also auch Literatur, zu trennen, findet wenig Verständnis. Er bezieht öffentlich explizit keine Stellung. Im Gegensatz zu Emil Ludwig (Charly Hübner), der am Pen-Kongress 1936 eine Brandrede gegen Nazi-Deutschland hält. Er will sich nicht öffentlich positionieren und eindeutige Statements gegen Hitlers Faschismus abzugeben.

Maria Schrader (Regie und Buch mit Jan Schomburg) beschreibt in vier Kapiteln (Episoden) plus Epilog die letzten Lebensjahre des entwurzelten Österreichers. Die Exiljahre bis 1942 setzen ihm zu, verstärken seine Depressionen angesichts der Hilflosigkeit gegenüber Menschenverfolgung, faschistischer Kriegstreiber und unzähliger Opfer. Sehr sachlich, fast dokumentarisch bringt Maria Schrader das Dilemma des Flüchtlings Stefan Zweig auf den Punkt: Er verzweifelt an seiner Zeit, seinem Schicksal, seiner Ohnmacht. Die Filmautorin zeichnet punktuell die Problematik des Einzelnen mit den gesellschaftlichen Umtrieben und Zwängen auf – intim, einfühlsam und eindringlich. Kein konventionelles Biopic, sondern Zeitbild, das man durchaus aktuell interpretieren kann angesichts heutiger Flüchtlingsproblematik, wobei der kantige, bisweilen schrullige Josef Hader, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, als verzweifelnder Heimatloser brilliert. Siehe auch Interview mit Maria Schrader.

*****°

Maggie’s Plan

rbr. Kind ja, Mann nein danke. Denkste! Moderne Frauenfantasie und Verwirklichung: Maggie (Greta Gerwig) hat einen Plan. Nach diversen Beziehungsbruchlandungen hat sie beschlossen, ein Kind zu bekommen – ohne nachhaltigen Lebenspartner. Wozu gibt es Spermenkunststücke und Leihväter, und sei es ein Gurkenverkäufer! Die New Yorkerin Uni-Angestellte Maggie, nett naiv und etwas einfältig, ist zielgerichtet unterwegs, verliebt sich dann aber in eine Uni-Intelligenzbestie namens John (Ethan Hawke), und der liegt im Clinch mit seiner exzentrischen smarten Frau Georgette (Julianne Moore). Er wird mehr und mehr ausgebremst und ist frustriert. Maggie hat wie angedeutet einen Plan, aber den wollen wir hier nicht verraten. Rebecca Miller inszenierte die romantische Screwball-Komödie mit gesellschaftlichen Seitenhieben und skurrilen Wendungen. Das kann man sich locker zu Gemüte führen und der Regisseurin ironische, aber auch herzhaft gemeinte Nebengeräusche attestieren. Eine Beziehungsfarce über Selbstverwirklichung, Partnerschaft und Familienplanung, wo man nicht genau weiss, wie ernst die Beziehungsplaner und Optimierer genommen werden.

***°°°

El Olivio

rbr. Heimkehr. Wenn ein Baum vom Süden (Katalonien) in den Norden (Düsseldorf) verpflanzt wird, mag das unter Umständen gut gehen, nicht aber, wenn einem alten Mann dadurch das Herz, sprich der Lebenswillen, genommen wird. Die rebellische Enkelin Alma (Anna Castillo) muss erleben, wie die von ihrer Familie bewirtschaftete Oliven-Plantage quasi verdorrt, sprich abgewirtschaftet wurde. Ein Verwandter hat aus finanzieller Notlage heraus, einen 2000 Jahre alten Olivenbaum für 30 000 Euro verkauft an einen Energiefirma in Düsseldorf. Das hat dem Grossvater das Herz gebrochen, er verkümmert. So beschliesst Alma, den «exilierten» Baum heimzuholena. Sie animiert, ihren schrägen Onkel Alcachofas alias «Artischokke» (Javier Gutiérrez) und den Bewunderer Rafa (Pepe Ambròs) sie auf diesem Husarenritt zu begleiten, ohne sie gänzlich einzuweihen. Und so nimmt das Trio – Donna Quichotte und ihre Santo Panchas – die Befreiungstour unter die Räder. – Der Madrilene Icíar Bollaín setzte das sympathische Sozialmärchen «El Olivio», geschrieben von Ken-Loach-Autor Paul Laverty («I, Daniel Blake»), pfiffig und beherzt in Szene. Verkauf und Verpflanzung des Olivenbaums stehen als Metapher für Entwurzelung, Entfremdung, Enteignung der Werte. Der Film steht auch für Ausverkauf der Heimat, für seelenloses Business und Solidarität. Mag sein, dass alte Bindungen und Bäume nicht zu retten sind, wohl aber die Liebe. Ein kurrliges, engagiertes Roadmovie mit viel Herz und Verstand.

****°°

Demolition

rbr. Tod, Trauer und Trost. Der Unfalltod seiner Frau wirft den erfolgreichen Investmentbanker Davis Mitchell (Jake Gyllenhaal) aus der Bahn. Schock. Er verrennt sich in Obsessionen, beispielsweise indem er eine Automatenfirma mit Beschwerden bombardiert. Die Versuche des Schwiegervaters (Chris Cooper), ihn zurück ins Gleis zu holen, fruchten wenig. Erst als Karen Morene (Naomi Watts), Mitarbeiterin der besagten Automatenfirma, sich der Beschwerden und des Beschwerdeführers annimmt, bewegt sich etwas im erstarrten Leben des «Demolition»-Man Davis. Der Kandier Jean-Marc Vailée lässt seinen gebeutelten Helden nicht verkommen und fügt all den Dramen um Verlust und Verzagen, Erstarrung und Erlösung ein ansehnliches, aber auch vorhersehbareres Werk hinzu. Tröstlich.

***°°°

The Legend of Tarzan

rbr. Er ist wieder da… Unter dem Motto «zurück zur Natur» könnte die neueste Tarzan-Produktion stehen. Über 80 Jahre nach Johnny Weissmüller («Tarzan, der Affenmensch», 1931; «Tarzans Vergeltung», 1934) schwingt er sich wieder durch den Dschungel – nicht ohne Jane, versteht sich. Aus dem einstigen Dschungelboy, von Gorillas grossgezogen und zum Herrn der Tiere aufgeschwungen, ist ein Edelmann geworden: John Clayton III (Lord Greystoke) samt seiner Frau Jane (Margot Robbie) ist in der gutbürgerlichen und adeligen Londoner Gesellschaft bestens integriert. Er lässt sich vom schwarzen US-Abgesandten George Williams (Samuel L. Jackson) breitklopfen, nach Afrika zu reisen, und zwar nach Belgisch-Kongo. Dort soll er die belgischen Investitionen begutachten. Der belgische König Leopold II. hatte 1876 den Kongo-Freistaat 1876 quasi als Privatkolonie erworben. Doch sein Reisegefährte Williams, der eher Ausbeutung und Versklavung in dieser Kolonie vermutet, ist skeptisch. Widersacher und heimlicher Drahtzieher dieser Expedition ist der zwielichtige, hinterhältige Captain Léon Rom (Christopher Waltz – in bestens bekannter Bösewichtmanier). Und so nimmt das Abenteuer respektive der Befreiungskampf seinen Lauf. Tarzan trifft den alten Affenclan wieder, wird gleichwohl zusammen mit anderen Ureinwohnern vom schmierigen Léon gefangengenommen. Auch Jane gerät in die Hände des geschäftigen Kolonialisten, der vor allem die Edelsteinvorkommen im Kongo im Blick hat. Tarzan wäre nicht Tarzan, wenn er sich nicht aus den Klauen der Zivilisation, sprich der Eroberer und Ausbeuter, befreien könnte. Er organisiert den Widerstand mit befreundeten Stammesangehörigen und der wilden Tierwelt. Und das wird zum sehenswerten 3D-Spektakel, wenn infolge einer Stampede mit Büffeln, Flusspferden und mehr ein ganzes Soldatenlager platt gemacht wird. David Yates (Regie, «Harry Potter»-Filme) hat die Legende vom Dschungelboy Tarzan aufleben lassen – mit allen technischen Mitteln und einem muskelbepackten Alexander Skarsgård («Zoolander») aus Schweden als Tarzan. Und der weist als gestählter Waldmensch, mit Natur und Tieren vereint, die gierigen Kolonialisten in die Schranken. Das Lianen-Actionabenteuer ist höchst ansehnlich und unterhaltsam. Dass Yates plus geballtem Drehbuchteam die Kolonialgeschichte samt Ausbeutung und Versklavung thematisieren wollten, bleibt etwas fragwürdig. Es wird reichlich dick aufgetragen. Wer Johnny Weissmüller und die frühen Verfilmungen aus den Dreissigerjahren nicht kennt, wird am muskulösen Dschungel-Gentleman Skarsgård und den Computertricks freilich Gefallen finden.

****°°

L‘avenir

rbr. Von Chance zu Chance. Sie ist widerborstig, kantig und leidenschaftlich Lehrerin für Philosophie am Pariser Lycée. Nathalie (Isabelle Huppert), auf die 60 zugehend, hat scheinbar ihr Leben im Griff. Die beiden Kinder sind erwachsen, mit ihrem Mann Heinz (André Marcon), Philosophie-Professor an der Uni in Paris, pflegt sie ein intellektuelles partnerschaftliches Verhältnis. Allein ihre hypochondrische Mutter (Edith Scob) nervt häufiger. Nathalies geregeltes, gutbürgerliches Leben kommt freilich ins Wanken, als ihr Mann Knall auf Fall die Ehe nach 25 Jahren kündigt und sich mit einer Geliebten verabschiedet. Nathalie ist plötzlich einige Fesseln los, erst recht als ihre Mutter gestorben ist. Fast frei wie ein Vogel, aber orientierungslos. Sie sucht quasi ihre Zukunft (l’avenir), verbringt ein paar Wochen in einer WG in der Bretagne, nähert sich einem «anarchistischen» Aussenseiter, wagt aber nicht den letzten Schritt. Sie bleibt unentschlossen, schwankt zwischen Trotz und Traurigkeit, Vitalität und Verzagtheit. Die Figur bleibt über weite Strecken distanziert, vage, auch ein bisschen verloren. Keine Heldin und nur bedingt Sympathieträgerin – grossartig verkörpert freilich durch Isabelle Huppert. Die Pariser Regisseurin und Autorin Mia Hansen Love («Eden», «Eine Jugendliebe») beschreibt unprätentiös, fast beiläufig die Suche einer Frau Ende Fünfzig nach neuem Lebensziel nach Erfüllung neuer Freiheiten – Chance und Chance, Erfahrung um Erfahrung. Der Weg bleibt offen.

***°°°

Jason Bourne

rbr. Suche nach Identität. Autor Robert Ludlum (1927-2001) hat ihn erfunden, den manipulierten CIA-Killer Bourne. Seine Romane (1980, 1987, 1990) dienten als Basis der höchst erfolgreichen Actionreihe um den getriebenen Agenten Jason Bourne. Neun Bourne-Romane folgten nach Ludlums Tod. Matt Damon, stur, unschlagbar und stoisch wie eh und je, war von Anfang an (2002) dabei. Nun wird Bourne im mittlerweile vierten Film wiedererweckt. Regie führt Paul Greengrass, der schon bei der «Bourne Verschwörung» (2004) und beim «Bourne Ultimatum» (2007) inszenierte. Bourne, wie gehabt Matt Damon, taucht auch dank kräftiger Unterstützung von Treadstone-Logistikerin Nicky (Julia Stiles aus dem «Bourne Ultimatum») auf. Und nun kann die alte Hetzjagd auf Staatsfeind Bourne beginnen, angezettelt vom CIA-Direktor Robert Dewey (Tommy Lee Jones). Die einzige, die an der ganzen Kampagne gegen Bourne zweifelt, ist die Agentin Heather Lee (Alicia Vikander, «The Danish Girl», «Burnt»). Und so geht es flugs von der griechisch-albanischen Grenze nach Reykjavik, Rom und Athen, von Las Vegas nach Berlin – über Stock und Stein, Strassen und sonstigen Fluchtwegen. Schlägereien und Schiessereien am laufenden Meter. Greengrass entzündet eine Actionorgie, kürzlich auf der Piazza Grande in Locarno und ab 11. August im Kino. Bourne alias Damon, der grosse Identitätssuchende, ist nicht zu bremsen und soll wieder im CIA-Team integriert werden. Das riecht nach Fortsetzung.

***°°°

Ghostbusters

rbr. Geister-Gaudi und Geschlechtertausch. Es waren mal vier Mannsbilder, die vor dreissig Jahren (und einer Fortsetzung 1989) Geister jagten – mit riesigem Kassenerfolg. Und weil’s so schön war, und Hollywood gern auf alte Erfolge und Fortsetzungen setzt, spuken in New York nun wieder Geister, die bekämpft werden wollen. Statt Bill Murray und Dan Aykroyd & Co als verschrobene Wissenschaftler (die samt Sigourney Weaver jetzt auch mal kurz auftauchen) sind es diesmal vier schräge Weibsbilder, die Geister mit ihren spooky Laserwaffen wegpusten wollen. Das Frauen-Quartett (Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones) plus Assi (Christopher Hemsworth) steht seinen Mann. Die schrillen Vier – keine Models, Amazonen oder übliche Heldinnen – reiten so manche Geisterattacke, nicht ohne Hinweise auf den Ur-Ghostbusters-Film samt Logo. Da kreischen die Hühner und jaulen die Geister. So ganz nebenbei wird mal bemerkt: «Wir schreiben das Jahr 2040 und eine Pflanze ist US-Präsident.» Da wird Regisseur Paul Feig («Bridesmaids») doch nicht etwa Böses im Schild geführt und Grossmaul Trump gemeint haben? Der hat sich übrigens vor dem Kinostart schon über den Film mokiert und motzte über Frauen als Ghostbuster(innen). Auch andere Machos empörten sich in den Socialmedien über den neuen Ansatz. Wie kleinklariert! Ein Geister-Gaudi wollte er sich machen und das gelang ganz fabulös.

****°°

Suburra

rbr. Krimineller Krieg. In letzter Zeit waren im Kino einige bemerkenswerte Mafia-Filme zu sehen – beispielsweise «The Brooklyn Banker» von Federico Castellusccio, «Legend» von Brian Helgeland oder «El Clan» von Pablo Trapero aus Argentinien, «Black Mass» von Scott Cooper oder «Anime nere», ein gnadenloser Mafia-Thriller von Francesco Munzi. Stefano Sollima, der bereits die erfolgreiche TV-Serie «Gomorra» gedreht hatte, legt nun noch einen drauf. Schauplatz ist Rom. Und der perfide Thriller beginnt mit einer Papst-Szene: Der Heilige Vater will abdanken – und sich von dieser Sodom-und Gomorrha-Welt verabschieden. Anderswo in Rom soll Suburra, ein verrufenes Quartier Ostias, in eine Art Las Vegas verwandelt werden. Der Politiker Filippo Miligradi (Pierfrancesco Favino) zieht dank Mafia-Partnern die Fäden zu diesem gigantischen Immobilienprojekt. «Samurai» (Claudio Amendola), alteingesessene Bandenboss in Suburra, sieht sich jedoch mit aufstrebenden Gangstern konfrontiert. Der eigenwillige Quertreiber «Numero 8» (Alessandro Borghi) und seine Freundin Viola (Greta Scarano) schiessen dazwischen. Das düstere Drama ist ein Meisterwerk des Mafia-Genres und Zeitbild zugleich – über Verstrickungen zwischen Vatikan und Wirtschaft, Politik und Profis, Immobilien und Intrigen, Korruption und kriminelle Kriege.

*****°

Paradise

rbr. Eben nicht! Einblick in den iranischen Alltag. Da sträuben sich einem die Haare vor Empörung, Unverständnis und Ohnmacht: Eine junge Frau wird befragt über ihre Einstellung zum Hidschab, ihre Gesinnung und staatlich-religiösen Gehorsam, ihre Anpassung – wir würden sagen: Buckelei, Umterdrückung. Die 25-jährige Lehrerin Hanieh (Dorna Dibaj) möchte sich ins Zentrum von Teheran versetzen lassen, um so ihren beschwerlichen Arbeitsweg zu verkürzen. Sie kümmert sich um ihre schwangere Schwester in einem Vorort und wohnt bei ihr notgedrungen. Hartnäckig bemüht sich sie, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern, um ihre Selbständigkeit und schlägt sich mit Moralwächtern, bürokratischen Hemmnissen, rigiden Unterdrückungsmechanismen und Obrigkeitszwängen herum. Die Geschichte der jungen Frau, die auf ihre Weise Widerstand leistet gegen alltägliche Repressalien, wird fast beiläufig erzählt. Der Spielfilm «Paradise» des Iraners Sina Ataeian Dena lebt kaum von einer gewissen steigernden Dramatik, im Gegenteil er bleibt fast gleichförmig lakonisch, eher ein Dokument denn ein Drama. Scharf beobachte Momente in einer drangsalierten Gesellschaft, heimlich gedreht, also ohne offizielle Erlaubnis. Ein kritischer, aber keineswegs anprangernder Film, der mehr über den iranischen Alltag und kleine Proteste widerborstiger Bewohner sagt als manche Reportage. Die Mädchen, die sich trotz Verbote Fingernägel lackieren oder Fussballspielen wollen, sind nur sanfte Beispiele dafür. Kleine, aber eindrückliche Aktionen versuchter Befreiung. Sina Ataeian Dena, Regie und Buch, beschreibt in seinem Filmdebüt «Paradise» unspektakulär, wie weit der Iran vom oft beschworenen Paradies entfernt ist, wie subversive Gewalt von den Religionsdiktatoren ausgeübt, wie Menschen gezwängt und gefügig gemacht werden. Der hintergründige Film wurde übrigens von Yousef Panahi mitproduziert, Bruder des Filmers Jafar Panahi («Taxi Teheran»).

****°°

Race

rbr. Olympischer Rassen-Triumpf. «Ein Mann muss der Welt stets zeigen, wo er steht», hat ihm die Mutter mit auf dem Weg gegeben. Der 20jährige Jesse Owens verlässt Cincinnati und seine Familie 1933, um an der Ohio State University zu studieren. Zurück lässt der talentierte Leichtathlet seine Verlobte Ruth Solomon (Shanice Banton) und ihr gemeinsames Töchterchen. Es gelingt ihm, Coach Larry Snyder (Jason Sudeikis) für sich zu gewinnen, und der ehemalige Leichtathlet ist bereit, Jesse für die Olympischen Spiele 1936 zu trimmen. Sein Zögling bricht Rekord um Rekord: Er ist ein Wundersprinter und Weitspringer. Doch die internationalen Sportzeiten stehen auf Sturm: Die Olympischen Spiele in Berlin sollten boykottiert, Die Gegner um Komitee-Mitglied Jeremiah Mahoney (William Hurt) sehen die Entwicklung in Nazi-Deutschland mit grosser Skepsis und fürchten eine Propaganda-Show des Hitler-Regimes. Die dann ja auch tatsächlich geliefert wird, auch dank der Filmerin Leni Riefenstahl (Carice van Houten) und ihren heroischen Bildern. Letztlich setzt sich Befürworter Avery Brundage (Jeremy Irons) durch, der spätere Präsident des Olympischen Komitees (1952-1972). Der Weg ist also frei für den Olympioniken James «Jesse» Cleveland Owens aus Alabama. Der Rest ist Sportgeschichte. Er siegte und war als farbiger Sportler Führer Hitler und seinen Schergen wie Propagandaminister Goebbels ein Dorn im Auge. Dass der deutsche Spitzenweitspringer Carl «Lutz» Long (David Cross) sich mit dem «Neger» anfreundete, passte nicht zu den rassistischen Nazi-Ansprüchen. – Mit akribischem Geschichtsbewusstsein, Sensibilität und Gefühl für Dramatik haben Stephen Hopkins (Regie), Joe Shrapnel und Anna Waterhouse (Buch) die entscheidenden Momente des legendären Sportlers Jesse Owens, beeindruckend verkörpert durch Stephan James verkörpert, festgehalten und wiedererweckt. Sie beliessen es dabei nicht bei einem Heldenlied, sondern schildern ein Stück Zeitgeschichte, Rasenvorurteile in den USA und Nazi-Deutschland, olympische Politik und Propaganda-Strategien. Dass dabei die Rolle der Heroen-Filmerin Riefenstahl eher klischeehaft und profan ausfiel, Goebbels und Konsorten eher Kulissenfiguren blieben, mag man verzeihen. In Erinnerung bleiben jedoch das Beispiel eines einzigartigen Olympia-Ereignisses, die politische Dimension des Sports und menschlicher Courage, die man heute oft vermisst. Ein grandioses lebendiges Beispiel des Olympischen Gedankens, der von Funktionäre heute zu oft gebeugt und gebeutelt wird.

*****°

Toni Erdmann

rbr. Eine Karrieretochter und ein schräger Vater. In Cannes heimste der Film viel Kritikerlob ein und kam beim Publikum sehr gut an. In die Palmarès-Ränge kam der deutsche Beitrag «Toni Erdmann» dennoch nicht. Einige Filmkritiker lobten das Werk in den höchsten Hollywood-Himmel und zeichneten es als «Besten deutschen Film der letzten dreissig Jahre» aus. Da wollen wir doch auf dem Boden der Film-Tatsachen bleiben. Es gab auch andere erstklassige Werke wie «Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief», «Das weisse Band» oder kürzlich «Der Staat gegen Fritz Bauer». Und es gibt weitere hervorragende deutsche Filme. Gleichwohl, die schräge Komödie vom biederen Musiklehrer Winfried, der in eine andere Figur schlüpft, hat Qualitäten, die den deutschen Filmrahmen sprengen. Maren Ade, Autorin und Regisseurin, lässt Vater und Tochter, aber auch Welten aufeinanderprallen. Biedermann Winfried (Peter Simonischek – grossartig in seiner Rolle zwischen Schelm, Grimassenschneider und kritischen Beobachter) kommt nicht mehr an seine Tochter Ines (Sandra Hüller) heran, die im Ausland Karriere als ehrgeizige Unternehmensberaterin machen will. Kurzentschlossen reist der Alt-Achtundsechziger Ines nach und mischt sich aufdringlich in ihr Business-Leben in Bukarest ein. Dabei bedient er sich biederer Tricks und Masken, gibt sich mal als deutscher Botschafter oder als Bekannter des rumänischen Alt-Tennisstars Ion Tiriac aus. Oft in einem bekloppten schmuddeligen Outfit. Seine hintersinnige Aufdringlichkeit und praktizierten Peinlichkeit haben einen Sinn, ein Ziel: Winfried alias zotteliger Toni Erdmann mit falschen Zähnen will seine Tochter zurückgewinnen und ihr gleichzeitig die Augen öffnen über eine kalte falsche Businesswelt. Das bringt Ines, die männlicher als ihre Kollegen und Konkurrenten auftreten will, tatsächlich dazu, aus der Haut zu fahren, sich zu entäussern. In einer entlarvenden Szene befreit sie sich, wirft quasi Fesseln ab und empfängt Kollegen zur Teambildungsparty splitternackt. Dass sie dennoch aus dem System, ihrem Leben nicht ausbrechen kann und später bei einem anderen Beratungsunternehmen anheuert, ist eine andere Sache. Man kann eine Menge in das bemerkenswerte Vater-Tochter-Drama mit komischen, teilweise grotesken Zügen hineininterpretieren, gesellschaftliche Kritik und mehr. Das burleske 162-Minuten-Schaustück unterhält trotz einiger Hänger gut, gibt zeitkritische Denkanstösse über Sexismus und Arbeitswelt, Ehrgeiz und Skrupellosigkeit und scheut sich nicht, anders zu sein. Selber sehen und urteilen.

*****°

Star Trek Beyond

rbr. Kult-Comeback. Vor fünfzig Jahren starteten sie in den unermesslichen Weiten des Weltraums: das Raumschiff USS Enterprise, Captain James T. Kirk und seine Besatzung. Zwölf Kinofilme und diverse TV-Serien mit über 700 Folgen (eine neue Staffel soll 2017 starten) später begibt sich das Kult-Raumschiff abermals auf eine gewagte Expedition. Der Bösewicht heisst Krall (Idris Elba) und hat eine Armada von Raumschiffen und Waffen hinter sich. Er will die Föderation angreifen und zunichte machen. Erstes Opfer ist die gute alte Enterprise, die zu einer Bruchlandung gezwungen wird. Irgendwie schaffen es der junge James «Jim» T. Kirk (Chris Prine) und seine bewährten Gefährten Spock (Zachary Quinto), Leutnant Nyota Uhura (Zoe Saldana), «Pille» McCoy (Karl Urban), Chekov (Anton Yelchin, der im Juni verstarb) und «Scotty» Scott (Simon Pegg) zu überleben. Sie werden getrennt und finden sich in einer wüsten Felsenlandschaft wieder, treffen auf die fremde Jaylah (Sofia Boutella), die sie zum verschollenen, vor Jahrzehnten gestrandeten Raumschiff USS Franklin führt. Die überlebende Enterprise-Crew muss die Basis der Föderation vor der Vernichtung schützen und Krall stoppen. Aber der ist ein Kenner der Sternflotte und der Vereinigten Planeten – ein mächtiger Gegner. Die Story zum neuen «Star Trek»-Spektakel ist freilich schwer einsichtbar und macht wenig Sinn. Hauptsache die Solidarität hält, und es kracht im Weltraum. Regisseur Justin Lin, der J.J. Abrams abgelöst hat, der nun als Produzent wirkt, schöpft alle technischen Mittel in seinem 3D-Space-Spektakel aus. Die Aussenseiterin Jaylah ist sicher ein Gewinn. Dazu baut Regisseur Justin Lin kleine Emotionsmomente ein und gedenkt auch den alten Star-Trek-Recken wie Ur-Vulkanier Spock Leonard Nimoy, der im Alter von 83 Jahren im Februar 2015 verstarb. Das Kult-Comeback der verjüngten «Star Trek»- Besatzung ist vor allem ein Fall für Trekkies, aber auch andere Fans mit Freude an altertümlichem Team-Getümmel haben ihren Space-Spass am neuen Kinoabenteuer.

****°°

Me Before You

rbr. Schlussstrich. Sie jobbt als Kellnerin – freundlich, warmherzig, selbstlos irgendwo in der englischen Provinz. Die pummelige 26jährige Louisa Clark (Emilia Clarke) steht eines Tages auf der Strasse und müsste doch dringend Eltern und Schwester finanziell unterstützen. Glück oder Pech – die Traynors (Janet McTeer und Charles Dance) engagieren sie für sechs Monate in ihrem Schloss, um dem querschnittsgelähmten Sohn Will (Sam Claflin) Gesellschaft zu leisten. Der wurde vor zwei Jahren von einem Motorrad angefahren. Er, der Sportsmann und Draufgänger, ist nun vollends auf fremde Hilfe angewiesen. Hier der ans Bett und Rollstuhl gefesselte Snob, seines Lebens überflüssig, dort das genügsame Landei mit dem Hang zu schriller, kunterbunten Kleidung – das kann nur ins Auge oder Herz gehen. Die steinreichen Traynors hoffen, ihren Sohn vom Selbstmord abzubringen. Der schrägen Gesellschafterin Louisa, von Will oft nur Clark gerufen, gelingt es, Will aus seiner Starre zu lösen, ihn gar zum Lachen zu bringen. Sie animiert ihn, ein Pferderennen zu besuchen, begleitet ihn gar an die Hochzeit seiner Ex und bei Strandferien. Sie tut alles, um ihn vom Leben und der Liebe zu überzeugen. Ein Kuss, Nähe machen Hoffnung, doch schlussendlich will Will die Reise in die Schweiz (Dignitas) nicht absagen. – Das bittersüsse Drama «Me Before You – Ein ganzes halbes Jahr» basiert auf Jojo Moyes Bestseller. Die britische Theaterregisseurin Thea Sharrock hat diese vermeintliche Romanze sehr britisch in Szene gesetzt, wobei besonders Emilia Clarke als ulkige, umtriebige Menschenfreundin Louisa alle Sympathien auf ihrer Seite hat. Negativ zu Buche schlägt freilich – besonders für Behinderte – dass das Rührstück sich für Sterbehilfe stark macht und Wills Ansicht, dass ein Leben im Rollstuhl trotz aller Liebe auf Dauer nicht lebenswert sei, zu eigen macht, oder anders gesagt: Liebe reicht manchmal nicht fürs Leben.

****°°

Rosalie Blum

(rbr) Liebe auf Umwegen. Ein wuscheliger Hund namens Miranda, der einem Strassenkünstler als «Löwe« dienen soll, spielt ebenso eine witzige, aber wichtige Nebenrolle, wie eine Katze und eine Kamera. Der Filmtitel legt eine falsche Fährte, denn nur vordergründig geht es um Rosalie, die einsame sehnsüchtige Frau in einem Häuschen mit Vorgarten. Mindestens so wichtig ist es dem französischen Filmer Julien Rappeneau Junggeselle und Muttersöhnchen Vincent, sind ihm dessen Sehnsüchte (und die anderer) und ungestillte Hoffnungen. Nach dem Stalking-Comic «Rosalie Blum» von Camille Jourdy entwickelt Rappeneu eine verzwickte Liebesgeschichte und lässt uns Zuschauer lange im Ungewissen. Coiffeur Vincent Machot (Kyan Khojandi) hat ein Auge auf die bebrillte Verkäuferin Rosalie Blum (Noémie Lvovsky) im gesetzteren Alter geworfen. Er beobachtet sie, stellt ihr nach, hat aber jede Menge Hemmungen, ihr nahe zu kommen. Rosalie weiss um den Stalker und engagiert im Gegenzug ihre Nichte Aude (Alice Isaaz), um den heimlichen Beobachter zu beschatten. Der Fall wird immer verzwickter, wobei Vincents Mutter, die über ihm wohnt und wiederholt ihren Sohn zu bremsen und zu fesseln versucht, mitmischt. Rosalie ist belastet, hat schwere Jahre hinter sich, vereinsamt. Die wehmütige, leise Liebeskomödie ist leicht gestrickt, wird aber auf Dauer trotz einiger Hänger immer intensiver. Leichte Koste: Charmant und amüsant, komisch und liebenswürdig.

****°°

BFG – Big Friendly Giant

(rbr) Ein menschenfreundlicher Riese. ET lässt grüssen – mindestens ein bisschen. Wen wundert’s, der Regisseur heisst Steven Spielberg, der beim Waliser Autor Roald Dahl gegraben und ein Märchen über Träume, Kinder und Riesen inszeniert hat: «BFG: Big Friendly Giant» (1982). Dahl, 1916 bei Cardiff geboren und gestorben 1990, ist bekannt für seine schwarzen kinder- und Kurzgeschichten wie«Charlie und die Schokoladenfabrik», 1964 oder «Der phantastische Mr. Fox», 1970 und eben «The BFG – Sophiechen und der Riese», 1982.

Sophie ist ein Londoner Waisenkind (Ruby Barnhill), das in einer entsprechenden Institution lebt, sich sehnt nach einer anderen Welt und sie erträumt. Und die wird eines Nachts Wirklichkeit, als der Schatten einer Riesengestalt vor ihrem Fenster auftaucht und sie entführt – ins Riesenland. Dort hausen neun böse Giganten, um eines grösser und fieser als der gutmütige «Kinderräuber» und Träumesammler BFG – der grosse freundliche Riese (Mark Rylance) eben. Das kleine Mädchen und der grosse Höhlenbewohner mit der Lust am explosiven Sprudelwasser und Träumen freunden sich an. Doch die gefrässigen benachbarten Riesen, die nach Menschenfleisch gieren, werden zur grossen Gefahr für das Mädchen und die Menschen, so dass die beiden auf Sophies Betreiben die Hilfe der Queen (Penelope Wilton) suchen. – Das bizarre Dahl-Märchen mündet in einem Staatsakt und einer Militäraktion, welche den Zauber der Geschichte und der Fantasiewelt brechen und entzaubern. Spielbergs Handschrift ist unverkennbar, und «BFG» ist sicher eine der schönsten skurrilen Märchenbotschaften über Sehnsüchte und Freundschaft der Filmgeschichte, und doch fehlt dem 3D-Film trotz magischer Momente der letzte Zauber, die innige Nachhaltigkeit eines «ET».

****°°

Independence Day: Resurgence

(rbr) Emmerichs neue Alien-Attacke. Sie ruhen nicht, die Aliens-Aggressoren im Kino. Zwanzig Jahre nach seinem Megaerfolg drehte der deutsche SF-Aktionist Roland Emmerich eine Art Fortsetzung (wobei bereits im jüngsten Film eine dritte Version annonciert wird). Emmerich und Dean Declin (Mitautor) liessen sich viel Zeit, um eine neue Schlacht anzuzetteln. Die Story ist trotz Verschränkungen und Verstrickungen ziemlich simpel: Die Aliens, eine hochtechnisierte Robotermacht nach Bienenvolkstruktur (mit Königin) organisiert, haben gigantisch aufgerüstet und greifen die Erde an. Alte, wiedererweckte und neue Wissenschaftler, Politiker und Helden, auch weibliche, müssen nun die Erde retten. So stehen Ex-Präsident Whitmore (Bill Pullman) und Experte Levinson (Jeff Goldblum) wieder im Einsatz. Will Smith vom ersten «Independence Day» wurde infolge zu hoher Gageforderungen jetzt aussortiert. Dafür mischen Judd Hirsch als Levinsons verschrobener Vater, Jessie Usher als Smith-Pilotensohn, Maika Monroe als Präsidententochter Patricia, Charlotte Gainsbourg als Dr. Catherine Marceaux oder Liam Hemsworth (»Tribute of Panem») als Strahle-Kampfpilot Jake Morrison mit. In die apokalyptische Zerstörungsorgie werden Liebesmomenten samt kitschigem Happy-end, Vater-Sohn- und Tochter-Befindlichkeiten gestreut. Nicht umsonst beruft sich das Aliens-Actionspektakel wieder auf den US-Nationalfeiertag, den Unabhängigkeitstag. Die USA und die Welt müssen gemeinsam gerettet werden. Der Solidaritätsgedanken und Opferbereitschaft (Kampfeinsatz bis zum letzten Tropfen fürs Vaterland (Erde) werden beschworen. Für «europäische» Gefühle wird dadurch allzu viel Opfer- und Kriegspathos verbreitet. Es geht weiter, denn nun wollen die Irdischen aktiv werden, das heisst angreifen, und werden den Independence Day dereinst wohl im All feiern, wenn alle Aliens (alles Fremde?) ausgerottet sind. Das bombastische Zerstörungsspektakel zelebriert Gewalt und Krieg, zeigt nur bedingt humorvolle Seiten und ergötzt sich ab an Techno-Kunststücken.

***°°°

Elvis & Nixon

rbr. Legendäre Begegnung. Auf diese Idee muss man nicht kommen, den Vorfall gab’s tatsächlich. Es begab sich im Jahr 1970, dass der «King of Rock’n’Roll», notabene Elvis Presley (1935-1977), beschloss, dem US-Präsidenten einen Besuch abzustatten, um die Welt, sprich Amerika, zu verbessern. Kein Witz, Elvis wollte als Undercover-Agent mit unbeschränkten Kompetenzen gegen Drogenhandel und Drogenmissbrauch ermitteln. Liza Johnson nahm sich des legendären Falls an und inszenierte eine entsprechende Komödie – heute. Wir erleben, wie sich Elvis‘ Freund und Agent Jerry Schilling (Alex Pettyfer) mit den Sicherheitsbeamten des Präsidenten herumschlägt. Schliesslich kriegt Egil Krogh (Colin Hanks) den Präsidenten rum: Richard Nixon (Kevin Spacey) ist bereit für eine Audienz mit Elvis (Michael Shannon). Es könnten ja Popularitätspunkte beim Volk gesammelt werden. Ein Foto dokumentiert heute noch das familiäre Treffen, (ein beliebtes Motiv im Weissen Haus), bei dem anscheinend mehr über Karate gesprochen wurde als über Elvis‘ Anliegen. Was soll uns diese filmisch aufbereitete Begegnung sagen: War Elvis ein Witzbold und Nixon ein Elvis-Fan? Der Witz ist immerhin über 45 Jahre alt und erheitert heute nur mässig. Spacey meistert seinen Nixon-Part souverän, Shannon, aufgedonnert wie zu Elvis-Zeiten, bleibt hinter dem Original zurück als eine Karikatur. Der Unterhaltswert hält sich in Grenzen und dürfte nur eingefleischte Nostalgiker begeistern.

***°°°

The Neon Demon

rbr. Mörderische Mode. Sie kommt in die «Stadt der Engel», um Modelkarriere zu machen. Die 16jährige Jesse (Elle Fanning) vom Lande fasziniert durch ihre unverfälschte Natürlichkeit, begibt sich in die Obhut der gut vernetzten Stylistin Ruby (Jena Malone), die tagsüber Models und nachts Leichen verschönert, und der Agentin Jan (Christina Hendricks). Jesse taucht ein in die glitzernde Welt der Partys, des Neon, Styling, der Künstlichkeit und Pose – neugierig, ehrgeizig und ahnungslos. Die Fotografen und Modemänner sind vom Unschuldslämmchen Jesse fasziniert, die Frauen behandeln sie meistens eitel, überheblich, argwöhnisch und neidisch. Besonders die kühlen Modelle Gigi (Bella Heathcote) und Sarah (Abbey Lee), die eher Kunstpuppen denn lebendigen Wesen gleichen, beäugen Jesse und ihre rasante Karriere mit stillem Hass und Argwohn. Der Däne Nicolas Winding Refn («Drive», «Pusher T-III»), Regisseur und Autor, der sich als Marke NWR gefällt, zeigt eine gnadenlose Scheinwelt, in der sich Frauen wie Raubtiere belauern, wo Modelle sich hingeben und formen lassen zu Kunstwerken. Er entwirft in «The Neon Demon» magisch durchkomponierte Neon-Bilder und Stimmungen, über die von Beginn eine ungewisse Bedrohung schwebt, die jederzeit in Gewalt umschlagen könnte. Ein Beispiel dafür ist der undurchsichtige Motelportier Hank (Keanu Reeves in einer zwielichtigen Minirolle) oder ein echter Panther, der in Jesses Zimmer eindringt. Als man sich als Zuschauer in Sicherheit wähnt, färbt sich die geschönte Kunstwelt blutrot. Im wahrsten Sinne inszeniert NWR eine Schauermär über Fressen und Gefressenwerden. Die Modeszene und ihre Protagonisten sind dabei nur Marionetten des Bildexzentrikers NWR in seinem Fashion-Thriller, der in einem Blutbad endet. Bilder, Arrangements, gestylte Stillleben – sexy, hochästhetisch und gleichwohl grausam – man hat das Gefühl, als sollte das Kunstwerk nur sich selbst genügen. Schönheit wird zelebriert, bedroht, zerstört, wird Opfer der eigenen Dämonen.

****°°

Bastille Day

rbr. Bombenaktuell. Lange vor den tatsächlichen Anschlägen und Bombenattentaten in Paris und Brüssel kamen die Autoren Andrew Baldwin und James Watkins, der dann auch Regie führte, auf die Idee, Paris zum Schauplatz von Attentaten und Gewaltaktionen zu machen, freilich ohne politisch motivierten Hintergrund. Eine Bombe geht hoch, aber ungezielt. Und das kam so: Der gewiefte Taschendieb Michael Mason (Richard Madden) klaut der unscheinbaren Zoe (Charlotte Le Bon) eine Tasche mit Teddybär. Eine schlechte, aber wirksame Beute, die der Dieb achtlos in einer Ecke eines belebten Platzes entsorgt. Pech, denn das Stofftier ist höchst explosiv und geht hoch. Die Aktivistin Zoe kommt davon, aber den Profiklauer Michael kriegt der rabiate aggressive CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) zu fassen. Den Verdächtigen – falscher Mann am falschen Platz zur falschen Zeit – nimmt der Agent auf seine harte Art unter die Fittiche. Das ungleiche Paar kommt einer bösen Verschwörung auf die Spur. Nein, nicht die üblichen Terroristen sind die wahren Drahtzieher, sondern geldgeile Spezialisten. Und die planen einen neuen Anschlag, es geht um Millionen am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli…Über und unter den Dächern von Paris geht die Hatz nach den Attentätern. Das Body-Duo mit der zweifelnden Zoe im Schlepptau legt ein forsches Tempo vor. Das zügige, aber auch verwickelte Actiondrama des Briten James Watkins hat ungewollt brisante Aktualität, gleichwohl keinen Politthriller-Charakter, wenn man von den korrupten Hintergrund im Staatsapparat absieht. Spektakulär – im mehrfachen Sinn – , spannend an beliebten Schauplätzen mit einem hartgesottenen Idris Elba in rauer Bondmanier, der eine Mischung aus Charles Bronson, Bruce Willis und Morgan Freeman abgibt.

***°°°

Aquin no ha pasado nada

rbr. Nichts passiert. Junge Leute in Partylaune. Vincente (Augustin Silva) feiert mit Kumpanen in der Luxusvilla seiner Mutter an der Costa Central Chiles. Es fliesst viel Alkohol. Sommer, Sorglosigkeit und Unbeschwertheit. Bei einer dieser nächtlichen Autotouren kommt es zum Zwischenfall. Der «Steuermann» hat einen Mann überfahren, den lässt man einfach liegen. Das Opfer stirbt, erfahren die Partyhorde am nächsten Tag. Wer steuerte? Vincent war total betrunken, kann sich an nichts erinnern. Er wird zum Sündenbock gemacht, denn der wahre Täter ist Sohn eines Senators und Wirtschaftsbosses. Und so nimmt das Ränkespiel seinen Lauf. Am Ende, man ahnt es, ist Justitia blind und die Gerechtigkeit wird gebeugt. Der 45jährige Chilene Alejandro Fernández Almendras, der auch wesentlich fürs Drehbuch verantwortlich ist, bringt mit seiner einfachen Unfall- und Schuldgeschichte viel über die chilenische Gesellschaft, Justiz und politische Einflüsse zum Ausdruck. Erst im September 2014 wurde das Gesetz «Emilia» verabschiedet, das betrunkene Autolenker, die Menschen verletzten oder zu Tode bringen, mit sofortiger Wirkung hinter Gittern bringen. Ausgangspunkt war ein Fall, in dem ein Promille-Lenker die elfjährige Emilia überfuhr mit tödlichen Folgen- und Fahrerflucht beging. Es gab einige Fälle, in dem sich Schuldige herauswinden konnten, die Justiz bestochen, manipuliert wurde und blind war. Almendas‘ Drama (englischer Titel: «Much ado About Nothing – Hier ist nichts passiert») ist einfach gestrickt und dank einer Crowdfunding-Aktion mit nur 27 000 Dollar finanziert. Nachdenklich stimmt freilich die eindimensionale Zeichnung einer im Luxus badenden Jugend. Glaubt man diesem Zeitbild, so ist es alles andere denn gut bestellt um Jugend, Verantwortung und Verantwortungslosigkeit, von gebeutelter Wahrheit in Chile oder anderswo ganz zu schweigen.

*****°