«Der Wahrheit auf der Spur: der Politthriller»

Von Rolf Breiner

Wie der Western ist auch der Politthriller eine Domäne des amerikanischen Kinos. Dass engagierte investigative Reporter und Journalisten/innen dabei eine treibende Rolle spielen, kommt nicht von ungefähr. Die «vierte Gewalt» (Medien) wird neben der dritten (Justiz) hoch gehalten. Aktuell führen das zwei Filme brillant vor: Der mehrfach mit Oscars ausgezeichnete Enthüllungsfilm «Spotlight» und das Drama «Truth».

Die Zeitungsszene und seine Akteure haben Hollywood schon immer fasziniert. Erinnern Sie sich an die Filmsatire von Billy Wilder «The Front Page (Extrablatt)» aus dem Jahr 1974? Dazumal gingen Jack Lemmon als Spitzenreporters «Hildy» und Griesgram Walter Matthaus als intriganter Chef Walter Burns in den Clinch. Dabei ging es weniger um einen Todeskandidaten auf der Flucht, sondern um den boulevardmüden Hildy, den Burns an die Zeitung weiter binden wollte – mit allen perfiden Mitteln.

Ganz andere Rollen spielten die hartnäckigen Reporter der Washington Post: Carl Bernstein (Dustin Hoffman) und Bob Woodward (Robert Redford) deckten den Einbruch in die Büros der Demokratischen Partei 1972 auf und lösten die Watergate-Affäre aus. «Die Unbestechlichen» (All the President’s Men), so der Filmtitel, führten zum Sturz des US-Präsidenten Richard Nixon. Ein Meisterstück von Alan J. Pakula über investigativen Journalismus.

Es gibt eine Reihe weiterer brisanter Politthriller, bei denen es nicht allein um Thrill und Action geht, sondern um Aufdeckung, Aufklärung und Entlarvung teuflischer Machenschaften, um zwielichtige Seilschaften und andere krummen Dinger. Als Beispiele seine hier nur wenige Beispiele erwähnt. In «Mississippi Burning» (USA 1988) von Alan Parker ermitteln FBI-Agenten (Willem Dafoe, Gene Hackman) gegen fanatische Rassenhasser in den Sechzigerjahren. In «The Insider» (USA 1999) von Michael Mann sind wachsame Männer (Al Pacino, Russell Crowe) einer chemischen Manipulation in der der Zigarettenindustrie auf der Spur.

In «State of Play (Der Stand der Dinge)» (USA 2009) steht ein Enthüllungsreporter (Russell Crowe) einem Kongressabgeordneten (Ben Affleck) bei, der in ein gewaltiges Komplott geraten ist.

Aktuell machen zwei Enthüllungsfilme auf sich aufmerksam. «Spotlight» berichtet von der Arbeit eines Top-Journalistenteams (eben «Spotlight») beim «Boston Globe», das um 2001 das jahrelangen Missbrauch von Priestern an Kindern aufdeckt – gegen starke politische und kirchliche Widerstandskräfte. Team wie Zeitung wurden 2003 mit dem Pulitzer Preis und der Kinofilm jüngst mit zwei Oscars (Bester Film, Bestes Originaldrehbuch) ausgezeichnet.

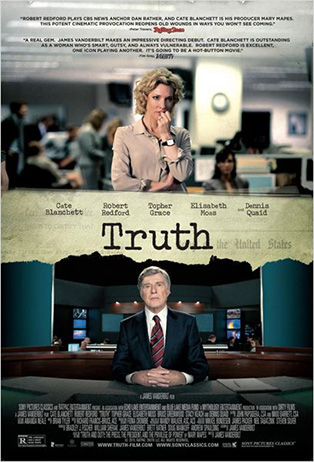

Um «Truth», um Wahrheit dreht sich alles im gleichnamigen amerikanischen Dokudrama von James Vanderbilt, basierend auf den Erinnerungen von Mary Mapes «Truth and Duty: The Press, the President and the Privilege of Power». Mary M. war um 2004 Produzentin der Newssendung «60 Minutes» bei CBS und ihr Anchorman, sprich Moderator, war Dan Rather. Sie und ihr Team waren auf einer heissen Spur: Präsident George W. Bush soll seine obligatorischen Militärdienst während des Vietnamkriegs «geschwänzt» haben und sich stattdessen 1968 zur sicheren Nationalgarde beordert haben. Das eingeschworene Team Mapes (Cate Blanchett) und Rather berichtet, löst einen Skandal aus und wird in Frage gestellt. Das Imperium, sprich die herrschende Macht, schlägt zurück. Verdächtigungen, Anhörungen, Druck – die Wahrheit darf nicht immer wahr sein! James Vanderbilt versucht in seinem packenden Politdrama das Knäuel um Mutmassungen, Beweise und Verleumdungen und politische Einflussnahme zu entwirren. Nicht ganz einfach, aber spannend, auch dank der grossen Mimen Cate Blanchett und Robert Redford, der mit grosser Gelassenheit berührt und überzeugt. Solche Dramen um Recht und Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Macht des Stärkeren ist dem US-Kino angeboren – vom Western und seinen einsamen Streitern bis Politthrillern, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Eine US-Domäne: Im Genre des Prozess- und Politdramas («Die zwölf Geschworenen/12 Angry Men», 1957; «Das Urteil von Nürnberg/Judgment at Nuremberg», 1961; «Philadelphia», 1993 usw.) ist Hollywood einmalig und bleibt unübertroffen, sieht man von ein paar französischen Produktionen und der deutschen Literaturverfilmung «Justiz» (1993) nach Friedrich Dürrenmatt ab (Regie: Hans W. Geissendörfer), in dem Maximilian Schell, Anna Thalbach, Mathias Gnädinger, Stefan Gubser brillieren.

Plädoyer für Bürgerrechte und Solidarität

Vergleichbar mit Tom Hanks Engagement als junger Anwalt in «Philadelphia» (1993), der sich für AIDS-Erkrankte und Homosexuelle erstmals im Hollywoodkino einsetzt, kämpfen Julianne Moore und Ellen Page in «Freeheld» um Anerkennung bei Behörden. Die Kriminalpolizistin Laurel Hester (Moore), seit 23 Jahren getreulich im Dienst, erkrankt an Lungenkrebs. Zusammen mit ihrer Partnerin und Geliebte Stacie Andree (Page) hat sie ein Haus in New Jersey erworben. Sie leben zusammen und lieben sich, doch ihre Existenz wird in Frage gestellt, denn Stacie kann ihre Heimstätte nicht allein tragen und die Rentenansprüche gelten nicht für eine lesbische Partnerschaft. Das Paar wehrt sich, erhält Unterstützung vom Polizeikollegen Dane Wells (Michael Shannon) und vom Gay-Aktivisten Steven Goldstein (Steve Carell). Die Behörden, sprich das Komitee der Freeholder (Grundbesitzer) also Bezirksbeamte in New Jersey, lehnt das Anliegen der rechtschaffenen Beamtin ab und will/kann es aus rein reglementarischen Gründen nicht gutheissen. Ja, menschlich hat man Verständnis, aber eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist tabu im Ocean County Anno 2005. «Das Leben ist unfair» – aber man kann dagegen kämpfen wie die Polizistin Laurel Hester, die tatsächlich eine gesellschaftliche und juristische Veränderung bewirkte.

Cynthia Wade hatte mit ihrem Dokumentarfilm «Freeheld» 2008 einen Oscar gewonnen. Regisseur Peter Sollett hat den Stoff nun in ein bewegendes Kinodrama umgesetzt. Das Drehbuch verfasste Ron Nyswaner, der 12 Jahre zuvor mit «Philadelphia» überzeugt hatte. Eine Herzangelegenheit auch für die Schauspielerin Ellen Page, die den Film mitproduzierte. Einerseits ist «Freeheld» eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, andererseits ein Plädoyer für Solidarität, Bürgerrechte und Gleichberechtigung. Diese Geschichte über Zivilcourage, die vor einem Tribunal verhandelt wird, reisst mit. Das Komitee verweigert wider besseren Wissens. Hier werden Menschen aktiv und offensiv, die sich von politischen Barrieren, Traditionen und Regeln vernachlässigt und gestraft werden. Natürlich ist dieser Film kein Politthriller im engeren Sinne, aber ein bewegender Beitrag über den Kampf für Menschenrechte, Würde und Gleichberechtigung. Gleichwohl ein Politikum, denn Hester und Andree brachen verkrustete Strukturen und Normen auf. Es dauerte freilich zehn Jahre, bis das höchste Gericht der USA den Bürgen das Recht zusicherte, auch gleichgeschlechtliche Partner zu heiraten.

Filmtipps

Lolo

rbr. Verzogen und hinterhältig. Es gibt solche Teufelsbraten, die nur ihren eigenen Vorteil im Sinn haben und skrupellos integrieren, um ihren Besitz zu wahren. In diesem Fall geht es um die Mutter: Violette (Julie Delpy) ist erfolgreiche Fashion-Show-Managerin, aber solo. Die Männer nehmen reissaus. Und das hat einen Grund, und den erfährt der erdige Informatiker Jean-René (Dany Boon) fast zu spät. Violette bändelt mit ihm im Badeort Biarritz an. Man mag sich, liebt, sich vergnügt sich. Jean-René zieht ihr gar nach Paris nach – und kommt Violettes verwöhnten 19-jährigen Sohn Lolo (Vincent Lacoste) in die Quere. Liebling Lollo treibt ein perfides Spiel, um seine Mama für sich zu behalten, dabei ist ihm jedes Mittel recht. Der gebeutelte Jean-René wird in die Flucht geschlagen, aber… Das amouröse Katz-und-Maus-Spiel erlahmt freilich, nachdem allen – ausser dem Liebespaar – klar ist, wie der Hase läuft. Julie Delpy schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielte die naive, sohnhörige Mama gleich selber. Damit hat sie sich freilich zu viel zugemutet. Ihre romantische Komödie wartet mit einigen bissigen Dialogen über Sex auf, besitzt aber nur phasenweise Pfiff, schwankt zwischen Beziehungsdrama, und zynischer Teenageraction. Die 100 Minuten werden lang, und Schmeissfliege Lolo…aber lassen wir das!

***°°°

Une famille à la louer

rbr. Patchwork-Familie. Mehr Spass als Julie Delpys Liebes- und Beziehungscrash

«Lolo» macht die romantische Familienkomödie «Familie zu vermieten» von Jean-Pierre Améris. Der steinreiche, aber gelangweilte Paul-André Delalande (Benoit Poelvoorde) ist ein Pedant und einsam. Nun kommt er auf die Idee, die attraktive Blondine Violette (Virginie Efira) und ihre Familie, zwei sprich Kinder, anzuheuern – als Familie auf Probezeit. Violette, die jüngst einen Wachmann in einem Shoppingcenter mit einem gefrorenen Poulet k.o. geschlagen hat, weil er sie beim Klauen erwischt hatte, steht tief Schwierigkeiten: Schulden, kein Glück bei Männer und obendrein der drohende Verlust des Sorgerechts für ihre Kinder. Millionär Paul-André bietet ihr einen Deal an: Schuldentilgung und einen fetten Batzen dafür Familienzugehörigkeit auf Probe. Der Jungsenior knapp unter 50 zieht also bei der liebenswerten, chaotischen Schlampe ein. Er gewinnt einige Sympathiepunkte bei den Zöglingen Lucie und Rémi, die freilich dem Paar ihre Liebesbeziehung nicht recht annehmen. Diese Grundsituation ist für Regisseur Jean-Pierre Améris willkommene Spielwiese für allerlei Clinchs und witzige Zwischenspiele. Dass zwischen den beiden Familienhäuptern mit grossem Alltersunterschied nicht nur Missverständnisse fast natürlich sind, sondern auch ein erotische Funken sprühen, ist den Darstellern Poelvoorde und Efira und einem pfiffigen Drehbuch (Améris und Murielle Magellan) zu verdanken. Poelvoorde, bestens als Computer-Godfather in «Le tout nouveau testament» in Erinnerung, gibt den naiven familiensüchtigen Villenbesitzer mit bockigem melancholischem Charme, und Virginie Efira blüht als kesse Mutter mit Sexappeal regelrecht auf. Eine romantische Komödie mit grossem Spassfaktor und gezielten Seitenhiebe gegen Familiendünkel und «unmöglicher» Liebesbeziehung.

****°°

Horizontes

rbr. Kubas Primaballerina und Nachfolgerinnen. Sie tanzen, bis das Blut fliesst, dehnen, strecken den Körper, malträtieren die Füsse. Sie trainieren für ihren grossen Traum, und der heisst Tanzen wie Alicia Alonso, der grossen Primaballerina Kubas. 1921 in Havanna geboren. Aus der ehrgeizigen Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martinez y del Hoyo wurde durch Heirat Alicia Alonso, eine Primaballerina der Extraklasse in den Vierziger- und Fünfzigerjahre – auch international. 1943 schaffte sie den Durchbruch als «Giselle». Doch schon 1941 wurde bei ihr eine Netzhautablösung diagnostiziert, sie erblindete allmählich. Diverse Operationen retteten ihr Augenlicht, aber nicht auf Dauer. 1948 gründete sie in Havanna mit ihrem Mann Fernando Alonso (1914-2013) ein privates Ballett, das nach der Kubanischen Revolution in Ballet Nacional de Cuba umbenannt wurde, unter Fidel Castros Protektion.

Annette, Amanda, und Viengsay sind heutzutage Eleven in der Schule von Alicia Alonso, die auch als 94jährige Ikone aktiv ist und sie halbblind leitet. Ein harter Weg für die blutjungen Mädchen. Sie stehen vor einer wegweisenden Prüfung. Die 36jährige Schweizer Filmerin Eileen Hofer stellt Ambitionen, Training und Hoffnungen der Jungtänzerinnen dem Credo und Charisma der unantastbaren «Primaballerina assoluta» gegenüber. Archivbilder wechseln mit Momentaufnahmen aus Havanna, schemenhafte Tanzdokumente mit hautnahen Aufnahmen der alten Lady. Hofer zeigt stimmungsvolle, aber auch wackelige und gewollte Phantombilder, wohl um die Sehschwäche der Alicia Alonson «sichtbar» zu machen. Bei der Hommage an die legendäre Tänzerin fehlen rudimentäre Informationen. Vor allem lässt die 70minütige Dokumentation jegliche Kritik an der Haltung der kubanischen, Castro-treuen Tanz-Ikone vermissen.

***°°°

Valley of Love

rbr. Kammerspiel im Death Valley. Zwei Schwergewichte des französischen Kinos im Clinch: Gérard Depardieu, wahrlich ein Koloss, und Isabelle Huppert. Sie leben getrennt und treffen sich im kalifornischen Death Valley: Isabelle (Huppert) und Gérard (Depardieu) folgen den Abschiedsworten ihres Sohnes, der sich umgebracht hat. Er beschreibt Ort und Zeiten, wo er sie treffen wird. Das Ex-Paar glaubt zwar nicht so recht an die Prophezeiung des Sohnes, lässt sich aber darauf ein. In der Ungewissheit, in der Trauer und eigenen Sehnsucht nach Nähe kommt man sich (wieder) näher. Der Franzose Guillaume Nicloux bietet den beiden Mimen eine heisse malerische Kulisse für ein Kammerspiel, auch wenn sich der Clinch, die Reibungen zwischen den Eltern überwiegend im weltberühmten Naturpark und nicht in einer Hotelkammer abspielen. Das Mini-Liebesdrama in der Wüste wäre nicht weiter spannend und erwähnenswert, wären da nicht die zwei unterschiedlichen Darsteller, die einen bannen, wobei die Huppert «französischen Falstaff» oder «russsischen Bären», wie man will, spielend Paroli bietet.

***°°°

Abluka

(rbr) Türkische Apokalypse. Eine Stadt wird zur grossen Müllhalde und versinkt im Chaos. Kadir (Mehmet Özgür), zu 20 Jahren Gefängnis verknurrt, wird vorzeitig aus der Haft entlassen, um als Polizeispitzel Müll auf verdächtiges Material zu durchwühlen, das sich möglicherweise für den Bau von Sprengsätzen eignet. Absurd. Kadir versieht seinen Job akribisch genau wie ein Buchhalter, macht Notizen, schreibt Reporte über Anwohner. Doch eigentlich sucht Kadir seine Brüder. Er stösst er auf Ahmet (Berkay Ates), der streunende Hunde in den Aussenquartieren liquidiert. Aber da ist noch ein dritter Bruder, Veli, der verschollen und untergetaucht ist. Ist er zum Widerstandskämpfer geworden? Ahmet, der Hundejäger, liest ein angeschossenes Exemplar auf, päppelt Conti, so nennt er den Schützling, auf und lebt in ständiger Angst, als Hundeschützer entdeckt zu werden. Er mauert sich ein. Kadir dringt nicht mehr zu seinem Bruder durch und zieht falsche Schlüsse. Ein Staat im Kampf gegen Terroristen, der kontrolliert, der Gewalt und Gegengewalt hochschaukelt. Eine Gesellschaft unter Beobachtung am Abgrund – folgerichtig siedelt Emin Alper, Regie und Buch, seine apokalyptische Parabel in maroden Quartieren an. Ein (türkischer) Schauplatz des Zerfalls, des äusseren wie inneren. Bruderbande zerbrechen, gute Absichten kehren ins Gegenteil. «Abluka – Der Wahn» ist eine beklemmende Parabel über Wahn und Wirklichkeit – nicht nur, aber vor allem in der Türkei. Man kann diesen Endzeit-Film auch als Abgesang auf das Menschsein lesen, als Sinnbild politischer Gewalt und Zeugnis davon, wie sie ausgeübt, erduldet und erlitten wird. Es herrscht ein kafkaeskes Klima – kalt, undurchsichtig, vernichtend.

*****°

Sonita

(rbr) Rebellion. Sie haust in Teheran, mit ihrer Schwester und Nichte. Sonita hat ihre Heimat Afghanistan verlassen. Sie besitzt keine Papiere, keine Rechte, eigentlich keine Lebenserlaubnis. Eine Organisation namens NGO («House of Affection») unterstützt sie. Die iranische Filmerin Rokhsareh Ghaem Maghami begleitet sie mit der Kamera und wird zur Verbündeten. Sonita, der rappende Teenager, träumt davon, wie Rihanna oder Michael Jackson bekannt zu werden, frei zu sein. Ein Ding der Unmöglichkeit in Ländern wie Iran oder Afghanistan, wo es verpönt, verboten ist, als Frau Musik zu machen. Doch Sonita lässt sich von ihrem Traum nicht abbringen – trotz drohender Zwangsverheiratung. Ihre Mutter will sie für 9000 Dollar an einen Ehemann verkaufen, um damit die Mitgift eines Sohnes zu finanzieren. Sonita soll heimkehren, doch sie bleibt, finanziell von der Filmerin unterstützt. Die Rebellin produziert mit einfachsten Mitteln ein Musikvideo, macht so im Netz auf sich aufmerksam, verschafft sich mit ihrem Freiheitssong Gehör – auch international. Mag die eine oder andere Szene leicht inszeniert oder animiert sein, doch die Filmerin schafft eine starke Authentizität, gibt sich ein, wird selber zur Akteurin. Ein ungewöhnliches Engagement einer Dokumentaristin. Maghami beschreibt hautnah das Klima eines eingezwängten Lebens, eines familiären und gesellschaftlichen Dilemmas. Was bei uns gänzlich fremd scheint, ist in Afghanistan gang und gebe: Junge Frauen werden an potenzielle Bräutigame verschachert. Der Dokumentarfilm, iranisch-schweizerisch-deutsch produziert, ist vor allem in den Musiksequenzen stark und überzeugend. Sonita legt all ihre Kraft, Hoffnung und Seele in ihre Rapsongs, die nicht nur ihre Mutter, sondern auch ein westliches Publikum beeindrucken.

****°°

Mountains May Depart

(rbr) Verlust durch Entwurzelung. Das China zwischen gestern und morgen: Regisseur Jia Zhangke schildert auf drei Zeitebenen – 1999, 2014 und 2015 – wie eine Frau, den falschen Weg (Mann) wählt, wie ihr der eigene Sohn abhandenkommt. Fenyang, eine schmutzige Kohlestadt mit rund 400 000 Einwohnern in Zentralchina um 1999. Hier malocht Liangzi (Jin Dong Liang) als Minenarbeiter, der in die schöne Tao (eindrucksvoll Tao Zhao, die Frau des Regisseurs) verliebt ist und sie in ihn. Aber da ist auch noch der ehrgeizige Zhang Jinsheng (Yi Zhang), ein Jungkapitalist, der ebenfalls um Tao buhlt – und gewinnt. Sie setzt auf eine prosperierende Zukunft – China boomt. Nach 14 Jahren ist ihr Traum zerplatzt: Sie lebt getrennt von ihrem reichen Mann und Sohn, dem man sinnigerweise den Namen Dollar (Zijian Dong) gegeben hat. Vater und Sohn, dem man sinnigerweise den Namen Dollar gegeben hat, führen 2025 ein luxuriöses Leben in Australien. Sie haben ihre Wurzeln, ihre Identität verloren. Dollar kann nicht einmal chinesisch und hat quasi keine Erinnerungen mehr an seine Mutter. Erst eine Lehrerin und Dolmetscherin (Sylvia Chang), mit der ein Verhältnis eingeht, stösst ihn auf seine Vergangenheit. Fortschritt und Reichtum, zeigt Jia Zhangke (Regie, Buch) in seinem weitumspannenden Melodrama kosten Opfer, nötigen Verluste. Keiner der drei Protagonisten plus Sohn finden ihr Glück, sie haben die Verbindung zu ihren Wurzeln, zur Heimat verloren hat. Diese bittere, herbe Bilanz zieht Zhangke in seinem Liebes- und Melodrama, das gleichzeitig ein kritisches Spiegelbild der chinesischen Entwicklung zeichnet. Der Boom zerrt an den Menschen – an Gewinnern, die ihre Identität, ihre Wurzeln verlieren, und an den Verlieren (Arbeitern), die physisch leiden, kaputt gehen. Der Traum vom Westen endet harzig, verlustreich und in Heimatlosigkeit. Das emotionale Epos über zwei Stunden verliert im letzten Drittel etwas an Realitätskraft, überzeugt aber insgesamt. Ein chinesischer, durchaus kritischer Gesellschaftsbogen über 25 Jahre.

*****°

Francofonia

(rbr) Stilles Übereinkommen. Die deutsche Wehrmacht hat Paris besetzt. Was passiert mit den Kunstschätzen des Louvre? Nazis wollen die grossen Kunstwerke «heimschaffen». Hitler und Göring haben entsprechende Befehle eingeleitet. Zwei Männer stehen sich gegenüber: Jacques Jaujard (Louis-Do de Lencquesaing), Direktor der französischen Staatsmuseen, und Franz Graf Wolff-Metternich (Benjamin Utzerath), Wehrmachtsoffizier, als Leiter des «Kunstschutzes» in Frankreich 1940-42 eingesetzt. Beide sind historische Persönlichkeiten. Beide sind Kunstkenner und Kunstliebhaber. Aus Feinden werden heimlich Verbündete. Graf Wolff Metternich gelingt es, die Begehrlichkeiten Hitlers und Görings abzublocken. Er duldet auch, dass der Museumsdirektor zahlreiche Kunstwerke in Sicherheit bringen kann. Um diese stille Solidarität der vermeintlichen Gegner baut Regisseur Alexander Sokurow («Russian Ark») verschiedene assoziative Sequenzen. So wandeln etwa Napoleon (Vincent Nemeth) und Marianne (Johanna Korthals Altes), die grosse Allegoriegestalt Frankreichs, durch die Louvre-Räume und sinnieren über Macht und Kunst. Sokurow vermischt Archivbilder mit Spielszenen, Gemälde mit Reproduktionen und Reminiszenzen an ein Schiff im Sturm, beladen mit Kunstgütern. In seinem Filmessay «Francofonia» geht es dem Filmer weniger um historische Wahrheiten, sondern um eine «Meditation über Kunst und Macht, Geschichte und Schönheit». Seine Zeitreise erweist sich als reich befrachtete Bild- und Textcollage, als intelligenter, wenn auch nicht über alle Zweifel erhabener, geistreicher Beitrag. Ton Sokurow: «Ich hatte kein politisches Anliegen, sondern ein künstlerisches. Genauer gesagt: Ich wollte ein Bewusstsein vermitteln, ein Gefühl für Zeit, für deren Intonation und Sprache, anhand der Biographien meiner Figuren – Menschen mit jeweils eigenen, besonderen Lebensumständen.»

****°°

Belgica

rbr. Kaputter Kumpel. Sein Liebesdrama mit grossartiger Countrymusik ist noch in lebhafter Erinnerung: «The Broken Circle Breakdown». Nun hat der Belgier Felix van Groeningen ein weiteres Drama inszeniert, wo Musik wiederum eine relevante Rolle spielt. Dabei kommen Rockbands wie The Shitz und They Live zum Einsatz zum Einsatz –live und authentisch. Im Mittelpunkte stehen zwei unterschiedliche Brüder und ihre Bar «Belgica» in Gent, der Heimatstadt des Filmers. Frank (Tom Vermeir, Sänger und Gitarrist der Band «A Brand») taumelt und kifft sich durch Leben – mehr schlecht als recht. Seine Familie lebt auf dem Land, und er sucht immer wieder die Stadt auf, um sich ins Nachtleben zu stürzen. Eigentlich steht ihm längst das Wasser bis zum Hals, als er sich seinem Bruder Jo (Stet Aerts) aufdrängt, der die Bar «Belcica» betreibt. Er will neues Leben in die Bude bringen, den Schuppen erweitern, DJs und Bands engagieren. Jo lässt sich darauf ein. Tatsächlich, das «Belgica» wird zum Klub-Renner. Während Jo cool und realistisch bleibt, hebt Frank ab, steigert sich ekstatisch, wird masslos und überdreht. Jo steigt aus, Frank droht Familie und Existenz zu verlieren. Van Groeningens Schmuddeldrama, gespickt mit pulsierenden Musikpassagen, packt durch seine rigorose Nähe, dokumentarische Authentizität und ungeschminkte Atmosphäre. Kein Glanz, kein Gloria, aber viel verkorkstes Leben, schäbige Exzesse, Lust und Laster. Eine Hommage an Underdogs, Verlierer und Wiederaufsteiger.

*****°

One Floor Below

rbr. Verschweigen, verdrängen. Ein Mann wird Hör-Zeuge eines häuslichen Streits im Mehrfamilienblock, in dem er mit seiner Familie lebt. Der Autohändler Sandru Pătraşcu (Teodor Corban) erfährt, dass in jener Wohnung im Block eine Frau tot aufgefunden wurde. Sein Verdacht fällt auf den Nachbarn Vali (Iulian Postelnicu), doch er schweigt. Er beobachtet den Verdächtigen und wird erst aktiv, als Vali sich seiner Familie anbietet, sich einmischt – scheinbar mit guten Absichten. Pătraşcu ist verunsichert, hat ein schlechtes Gewissen und macht Druck. In seinem Psychodrama «One Floor Below» beschreibt der Rumäne Radu Muntean minimalistisch, aber subtil die Zerrissenheit eines Mannes, der zwischen schlechtem Gewissen, seiner Feigheit und Schutz seiner Familie schwankt. Er schert sich nicht um Gerechtigkeit und Strafverfolgung, sondern urteilt und handelt nach eigenem Gewissen und Gutdünken. Der unspektakuläre Film, in dem mehr geschwiegen (verschwiegen) als gefahndet, gehandelt, geredet wird, ist ein stiller Thriller, in dem offensichtlich ein Verbrechen geschah, das aber weder Held noch der Zuschauer wirklich sieht. Der Zweifel bleibt, der mutmassliche Täter Vali, charmant, hilfsbereit, bleibt undurchsichtig, kaum greifbar. Wie weit der Film als Parabel auf die rumänische Gesellschaft gelesen werden kann, lässt der Regisseur offen. Er wollte kein Porträt dieser Gesellschaft zeigen, meint er, «doch wenn man darüber nachdenkt, findet man zweifellos etwas in der Art, das den Film durchzieht.»

****°°

Tinou

rbr. Berner Träume. Die Vorgeschichte zum Film ist tragisch. Der Berner Filmer Johannes Flütsch («Zärtlichkeit und Zorn», 1982), der sich aus den Klauen des Alkohols befreit und eine neue Niere bekommen hatte, und sein letztes Kapitel waren quasi der Auslöser zum Film. Er selbst schaffte es nicht, ein Drehbuch zu verfassen. Das besorgte dann Res Balzli, der Regisseur. Flütsch blieb am Projekt, wo es um Wünsche und Wirklichkeit, eine neue Chance zum Leben (Lebensverlängerung durch ein neues Organ), um Freundschaft, Sehnsucht und Mogeln im Leben geht. Ein paar Monate nach der finanziellen Sicherung des geplanten Films starb Johannes Flütsch am 7. April 2014. Der Berner Res Balzli («Bouton») erzählt die Geschichte von Tinou (Roger Jendly), ein grosser Freund des Alkohols, muss sich zurücknehmen, um eine neue Leber zu bekommen. Sein Freund Aschi (Gilles Tschudi) hält ihm die Stange in der Stammbeiz «Jungfrau» bis hin zur Traumreise nach Südafrika, wo Aschi seine Traumfrau findet. Die graue Berner Wirklichkeit (in Schwarzweiss) wechselte auch mal in farbige Episoden– in Südafrika etwa. Die Ballade auf Verlierer und unverbesserliche Träume («Leber ist Leben») ist gespickt mit kurligen Milieuszenen, flotten Slogans («Scheiss der Hund drauf») und herber Zärtlichkeit. Dass die Musik eine tragende Rolle spielt, versteht sich bei Balzli von selbst: Eine Jukebox in der Kneipe, Büne Huber («Patent Ochsner») als Fährmann, «Sisters of Africa» und nicht zuletzt Endo Anaconda («Stille Has») beim Trauermarsch. «Tinou» ist ein vielschichtiger Film, der zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Einsamkeit, Sehnsucht und (virtueller) Erfüllung pendelt. Mit prominenten Auftritten von Max Rüdlinger als bekannter Muffel, Sabine Timoteo als Kioskfrau oder Amélie Chérubin-Soulières als Krankenschwester Miriam. Gleichwohl wird man wird das Gefühl angesichts der Szenen und konträren Gefühlen nicht los, als wäre der Film hinter dem Film, der Blick auf Entstehung, Konzept und Absichten interessanter als letztlich dieser grau lethargischer, komische-tragische Szenestreifen mit Hoffnungsschimmer, aber ohne Erfüllung.

****°°