Sally Potter, Regisseurin "Ginger & Rosa"

«Filme als Spiegel des Lebens»

Von Rolf Breiner

Freundinnen, Schwestern, Partnerinnen, Verbündete, Seelenverwandte – auffällig oft sind jetzt Filmgeschichten zu sehen, die sich um zwei Frauen oder Mädchen drehen. Es lohnt sich, mit «Ginger & Rosa» (siehe untenstehend Gespräch mit der Regisseurin Sally Potter), «Drachenmädchen» oder «Beyond the Hills» Bekanntschaft zu machen. Ferner finden Sie Filmtipps zu aktuellen Filmen.

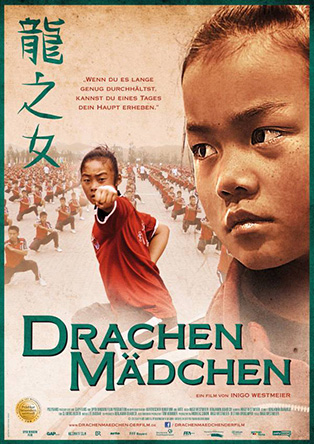

«Drachenmädchen»

Sie werden gedrillt, getrieben, gezüchtigt, als würden sie demnächst in den Krieg ziehen. Sie – das sind neunjährige Mädchen oder älter, Knaben, Jünglinge. Annähernd 30 000 junge Leute, Trainer und Zuchtmeister inbegriffen, werden in der Kampfschule Saolin Tagou ausgebildet, in der zentralchinesischen Provinz Henan. «Wenn du es lange genug durchhältst, kannst du eines Tages dein Haupt erheben», lautet einer der martialischen Lehrsprüche. Einige halten es nicht durch – wie die 17-jährigeHuang Luolan, sie ist der «Hölle» entkommen, ist zu ihrem Vater nach Shanghai geflohen. Der Vater war mit ihr nicht mehr klar gekommen und hatte sie in die Kung Fu-Ausbildungsstätte geschickt. Scheitern oder Befreiung?

Die kleine neunjährige Xin Chenxi ist aus anderem Holz geschnitzt. Sie hat unbändigen Ehrgeiz, trainiert mit Hingabe und Besessenheit, und nimmt auch mal einen gebrochenen Arm in Kauf. Sie hat es ins Eliteteam geschafft, ist gleichwohl ein Kind, das leidet, bei dem Disziplin den Tag diktiert und Liebe kein Platz hat.

Chen Xi ist 15 Jahre alt, vermisst ihre Eltern, die keine Zeit für sie haben. Wärme und Zuneigung fehlen, sie ist einsam und manchmal weint sie im Verborgenen. Der Vater beschreibt sie als Drachen, dessen Schnur gerissen sei und der gefährlich hoch aufsteigen könne. Als sie bei einem Wettbewerb «nur» zweite wird, macht ihr das der Vater am Telefon zum Vorwurf. Kontakt auf Distanz.

«Drachenmädchen» wie Xin Chenxi und Chen Xi leben in einer Zweckgemeinschaft, sind strengen Regeln, harten Trainings ausgeliefert. Für Gefühle, Zärtlichkeit, Geborgenheit gibt es keinen Raum. Tränen seien Ausdruck von Unfähigkeit glaubt die Neunjährige allen Ernstes. Und was sie denn nach der Ausbildung werde wolle, wird sie gefragt. Soldatin lautet die Antwort.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule befindet sich der Shaolin-Tempel, Quell und Ursprung der chinesischen Kampfkunst. Der oberste Mönch preist Kung Fu als Weg zur inneren Weisheit und Selbstbefreiung, der Schulleiter preist die strenge Ausbildung als Lebensschule, in der junge Menschen geformt und gebogen werden. Er spricht von kollektiver Mentalität – also Einordnung, Unterordnung. Verordnung.

Dem belgischen Filmemacher Inigo Westmeier (Buch, Regie, Kamera, Produzent) ist es gelungen ist, im Sommer und Dezember 2011 in der Schule tief in Zentralchina zu drehen. Er liefert beeindruckende, auch bedrückende Bilder. Die drei genannten Mädchen sind quasi der Leitfaden seines Porträts einer harschen Eliteschule. Westmeier beschreibt den knochenharten Alltag der jungen Menschen und blickt dahinter, ein bisschen in die Seelen der Kinder und Teenager. Natürlich faszinierende die Bilder von der Kampfkunst, den choreographierten Aufmärschen. Man erschrickt aber auch und ahnt, wie in China Topathleten herangezogen und gezüchtet werden. Solch eine Ausbildung, wie sie der Film vorführt, gibt zu denken, auch weil junge Menschen gnadenlos an ihre Grenze getrieben werden, wenngleich es Trainer und Trainerinnen nicht so sehen. Die Bilder, die Ausbildung erinnern fatal an faschistische Zeiten. Der Filmautor enthält sich jeglichen Kommentars, Er prangert nicht an, sondern lässt die Bilder für sich sprechen.

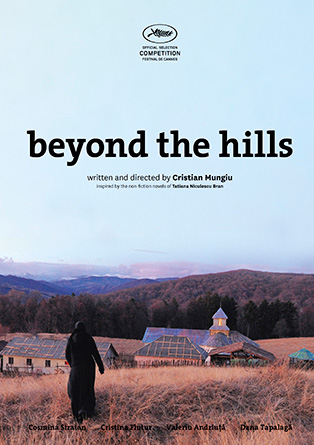

«Beyond the Hills» – Seelenkerker Kloster

Einen kargen Alltag fristen auch die beiden Freundinnen Alina und Voichiţa – in Rumänien. Sie sind beide in einem Waisenhaus aufgewachsen, ein Herz und eine Seele, bis Voichiţa ihr Heil in einem abgeschiedenen Kloster sucht. Alina, die aufmüpfigere, kritischere der beiden, sehnt sich nach der Freundin und besucht an dem Flecken, der eben nicht gottverlassen scheint: «Beyond the Hills». In der Enge und Kargheit, in die sich Alina freiwillig begeben hat und ihr Seelenheil sucht, fühlt sich Voichiţa nicht wohl, sie rebelliert. Die Klosterschwestern und der Abt sind ratlos, hilflos und reagieren nach besten Kirchenglauben und Gewissen, sie meinen der Teufel habe von Voichiţa Besitz ergriffen. Die Rebellin wird mundtot gemacht, an Latten gefesselt, welche die Form eines Kreuzes haben. Gebete sollen helfen. Man spricht von der Gebetslesung des Heiligen Basilius.

Wer glaubt, wir befänden uns im Mittelalter oder in der Zeit der Inquisition, täuscht sich. Die Leidensgeschichte spielt sich hier und heute ab und basiert auf einem Vorfall, der sich 2005 zugetragen hat. Cristian Mungiu hat dieses Thema aufgegriffen und die «nicht-fiktionale Romane» der Journalistin Tatiana Niculescu als Inspirationsquelle benutzt. Natürlich spielt das karge orthodoxe Klosterleben eine wichtige Rolle, mehr aber noch die Geschichte einer fatalen Freundschaft und Bindung, das Verhältnis von Verantwortung und Gleichgültigkeit. «Beyond the Hills» ist ein beengendes bedrückendes Kammerspiel über Beschränktheit und Widerstand, der nach kirchlichen Regeln gebrochen werden soll. Bei allem Glauben wird der Mensch dabei entmündigt, vergewaltigt. Das zweieinhalbstündige Drama handelt auch vom blinden Glauben und Sünden – 464 werden von der Orthodoxen Kirche aufgelistet. Und wer beim Schlussakt und Abspann richtig hinhört, erkennt das Wiegenlied «Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein». Perfide gut – und traurig!

Mungiu wurde in Cannes für sein Drehbuch ausgezeichnet, die rumänischen Hauptdarstellerinnen Cosmina Stratan (Voichiţa) und Cristina Flutur (Alina) erhielten eine Goldene Palme.

«Ginger & Rosa» : Globale und persönliche Krisen

Zwei Teenager, beide 16 Jahre jung, zu Beginn der Sixties. Die beiden unzertrennlichen Freundinnen Ginger (Elle Fanning) und Rosa (Alice Englert) teilen alles zusammen, träumen von einer Zukunft jenseits des Miefs ihrer Mütter, die beide überfordert sind. Rosa ist die treibende Kraft, bringt Ginger das Küssen und ein bisschen mehr bei. Gingers zänkische Mutter Natalie (Christina Hendricks) torpediert die Freundschaft, will sie kappen, doch Ginger widersetzt sich. Familienkrach. Gingers Vater Roland (Alessandro Nivola), ein darbender Schriftsteller und Freigeist, zieht aus, Ginger folgt ihm in seine ärmliche Künstlerdachkammer. Auch Rosa fühlt sich zu ihm hingezogen. Sie sucht Schutz, Geborgenheit, Verständnis. Während Ginger sich in der Protestbewegung gegen die atomare Bedrohung engagiert, fängt Rosa ein Verhältnis mit Gingers Vater an.

Es herrscht Kalter Krieg. Kubakrise. Der Welt droht ein Atomkrieg zwischen der UdSSR und den USA. Und eine Freundschaft zerbricht. Ginger fasst es nicht, dass ihre Freundin sie mit ihrem Vater «betrügt».

Die Londonerin Sally Potter («Orlando», «Yes») zeichnet in ihrem jüngsten Film «Ginger & Rosa» sowohl ein Zeitbild der Sechzigerjahre als auch ein Teenagerdrama. Die globale Bedrohung spiegelt sich in den Beziehungen wieder. Angst vor einem Atomkrieg, Angst vor der Hilflosigkeit, Sehnsucht nach Schutz, nach Erfüllung, familiäre und persönliche Krisen, Freundschaft und Verrat, Freiheit und Bindungen und Verantwortung. Sally Potter beschreibt diese polaren Probleme in einer Liebesgeschichte mit viele Brüchen, Enttäuschungen und falschen Hoffnungen. Ein Film in bester Ken Loach- oder Mike Leigh-Tradition.

Zeitenwandel: Was ist möglich im Namen der Liebe?

Von Rolf Breiner

Die Filmerin aus London, Sally Potter (62), hat in den letzten Jahrzehnten künstlerisch anspruchsvolle, poetische Filme geschaffen wie etwa «Orlando» (1992), die fantastische Reise durch die Zeiten nach dem Roman von Virginia Woolf, oder wie «Yes» (1986), eine Reise durch verschiedene Weltanschauungen und Kulturen. Nun schildert sie mit «Ginger & Rosa» realistisch die Befindlichkeiten zweier 16-jähriger Teenager, ihre Ängste und Konflikte, aber auch das Klima des Kalten Krieges in London 1962. Wir trafen Sally Potter bei ihrem Schweizer Besuch zur Vorpremiere in Zürich.

L&K-Gespräch mit Sally Potter:

Was bedeutete Ihnen das Jahr 1962, diese Zeit des Kalten Krieges und der Kuba-Krise?

Sally Potter: Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges. Ich war zu der Zeit 12 Jahre alt und erinnere mich gut an die Ängste vor einer nuklearen Katastrophe.

Sie beschreiben die Freundschaft zwei junger Mädchen. Was ist so speziell an diesem Alter, dieser Entwicklung?

Fast jedes Mädchen in diesem Alter, das ich kenne, erlebt gestern wie heute einen wichtigen Teil seiner Entwicklung, eine sehr intensive, leidenschaftliche Freundschaft. Es scheint eine unbeschreiblich wichtige weibliche Entwicklungsphase zu sein. Sie sind beste Freundinnen, teilen alles miteinander, ihre Geheimnisse, einfach alles. Es ist ihr erster Schritt – weg von der Familie.

Wieviel Autobiografisches von Ihnen steckt in dieser Geschichte, in diesem Film?

Wie alle Autoren suche ich in meinem eigenen Leben nach Anhaltspunkten, um ein richtiges Gespür für die Geschichte zu bekommen. Aber das hat nichts mit Memoiren zu tun. Eine Autorin wie ich, die fiktive Geschichten verfasst, bedient sich gewisser Partikel, Erfahrungen aus dem eigenen Leben, folgt aber den Regeln und Gesetzen eines Dramas. Solche konstruierten Geschichten haben ihren eigenen Sinn und können sich sehr authentisch anfühlen – emotionell, aber auch politisch wahr.

Es geht Ihnen also um eine wirklichkeitsnahe Atmosphäre und Zeitstimmung?

Exakt.

Doch Ihr Film zeichnet nicht nur ein Zeitbild, sondern erzählt auch von einer zerbrochenen Freundschaft…

Es gibt mehrere verschiedene Verhältnisse, die infrage gestellt werden – etwa zwischen den Mädchen und ihren Müttern, dann natürlich zwischen ihnen und dem Mann, Gingers Vater, zwischen Mann und Frau eben. Es geht um diffizile Familienverbindungen, die alle irgendwie wichtig sind. Das Kernthema heisst Moral und Wirkungen der Liebe. Was kann möglicherweise im Namen der Liebe passieren? Wann wird es strittig, wann geht sie kaputt?

Im Mittelpunkt stehen Ginger und Rosa. Die anderen Figuren positionieren sich darum…

Wie Planeten.

Das alles wirkt wie ein Mikrokosmos.

Sie alle sind ein Teil der Gesellschaft. Es handelt sich hier um eine unkonventionelle Gruppe. Menschen im Jahr 1962, die wissen möchten, wie’s weitergeht. Die Familie ist im Wandel – wie die Stellung der Frau, der Schwulen, der Sexualität. All diese Dinge, die noch nicht normal waren. Es ist wie eine Vorausschau der Änderungen, die kommen.

Sie haben Ihren Fokus in diesem Film ganz aufs Jahr 1962 gerichtet. Am Ende deutet sich eine gewisse Hoffnung an. Sind Sie positiv eingestellt?

Ich denke nicht, dass der Film positiv endet. Vieles bleibt offen, viele Fragen werden nicht beantwortet. Für mich ist es wichtig, dass die verletzte Ginger nicht jetzt, aber in der Zukunft in der Lage ist zu vergeben. Sie sagt: Eines Tages werden wir uns wieder treffen. Für sie scheint es wichtiger zu sein, zu leben als zu vergeben. Vielleicht kann sie eines Tages vergeben – ihrer Freundin, ihrem Vater. Sie möchte verstehen, warum die das taten, was sie taten. Und fähig sein zu vergeben, ist Teil des Überlebens.

Die Zeit heilt alle Wunden – ist das Ihre Botschaft?

Nein, es ist nicht die Zeit, die heilt, Vergebung ist das Wichtigste. Dieser Vorgang ist aktiv, nicht passiv wie die Zeit. Dahinter steht ein Entschluss.

Sie wollten diesen Film für ein breites Publikum anlegen. Sprechen Sie mit «Ginger & Rosa» speziell Frauen an?

Das glaube ich nicht. Das Publikum ist gemischt. Auch wenn zwei Frauen im Mittelpunkt stehen, zielt der Film nicht auf ein weibliches Publikum. Ich bin an Menschen interessiert, an Männer wie an Frauen. Und deren Geschichten..

Welche Frage wurde Ihnen am meisten vom Publikum, von Journalisten gestellt?

Warum die Sechzigerjahre, speziell 1962. Und sie wollten immer wissen, wie autobiografisch mein Film sei.

Sie helfen Ihrem Film auf die Beine. Ist er wie ein Kind, das Sie ein Stück begleiten?

Nein, wenn der Film fertig ist, lass ich ihn los. Sobald ich «out of the road» bin, ihn also nicht mehr begleite als Regisseurin an Premieren und Festivals – und die Nähe zum Publikum ist wichtig für mich – , wende ich mich einem neuen Projekt zu.

Und womit beschäftigen Sie sich nun?

Ich schreibe an neuen Treatments, an einem neuen Drehbuch. Ich habe einige Ideen, aber darüber rede ich nicht. Ich kann nur sagen, das neue Projekt wird ganz anders als «Ginger & Rosa».

The Broken Circle: Tragödie um Liebe und Verlust

Sie sind selten, aber es gibt sie: Filme über eine junge Familie, die am Kindsverlust zu zerbrechen droht, über Kinder, die an Krebs erkranken. Das Schweizer Spitaldrama «Stationspiraten» widmete sich diesem Thema. Der Belgier Felix Van Groeningen drehte «The Broken Circle». Seine Tragödie um Liebe und Verlust wurde an den Berliner Filmfestspielen 2013 mit dem Panorama-Publikumspreis ausgezeichnet.

Sie lernen sich 2006 in Gent kennen. Sie besitzt ein Tatoo-Studio, er zupft das Banjo in einer Bluegrassband. Didier sieht nicht nur aus wie ein Cowboy in Belgien, er spielt und singt auch so – äusserlich ähnelt Darsteller Johan Heldenbergh übrigens dem jungen Kris Kristofferson. Sie ist sexy, lebenslustig und gespickt mit Tatoos. Elise (Veerle Baetens) und Didier sind bis über beide Ohren verliebt. Sie zieht zu ihm aufs Land, wo er eine Bauernkate restauriert. Leicht irritiert, erfährt er eines Tages, dass sie schwanger ist. Darauf ist er nicht vorbereitet, muss sich mit dem Gedanken erst befreunden. Als dann die Tochter Maybelle (Nell Cattrysse) die Welt belebt, ist das Familienglück perfekt. Sechs Jahre später müssen die Eltern zur Kenntnis nehmen, dass ihr Kind an Krebs erkrankt ist. Eine Leidenszeit für Kind und Eltern beginnt. Chemotherapie. Hoffnung auf Genesung. Ein neuer Versuch mit Knochenmark. Und dann stirbt Maybelle. Der glückliche Familienkreis zerbricht: «The Broken Circle».

Was sich hier wie eine gradlinige Geschichte liest, hat Haken, Windungen, Vernetzungen. Episoden, Stimmungsbilder, intime Szenen setzen sich zusammen zu einem Mosaik. Die Zeiten verschieben sich. Und immer nimmt die Musik (Country) die Ereignisse auf, verstärkt sie, wird Teil davon. Besonders innig und eindringlich beim Townes Van Zandt-Song «If I Need You», den Didier und Elise im Duett singen.

Der junge belgische Regisseur Felix van Groeningen entwickelt diese Liebesgeschichte auf verschiedenen Ebenen und spickt den Film mit Einspielungen der Bluegrassband (Soundtrack TBCB Band). Die Songs werden von den Darstellern Veerle Baetens und Johan Heldenbergh selber gesungen – und wie! Heldenbergh schrieb zusammen mit Mieke Dobbels das Theaterstück «The Broken Circle Breakdown Featuring the Cover-Ups of Alabama» und verkörperte auch auf der Bühne den Banjospieler Didier. Ebenso erfolgreich wie das Bühnenstück war auch der Kinofilm in Belgien mit 300 000 Besuchern.

Das intime Drama schildert nicht nur die Zerbrechlichkeit einer Liebe und eine unheilbare Wunde (durch Verlust), sondern auch verschiedene Haltungen gegenüber dem Glauben. Didier ist Realist, Kritiker der installierten Kirche, des Papstes; Elise, dagegen etwas romantisch, glaubt an ein Leben nach dem Tod, an ein Wiedersehen mit ihrer Tochter. Van Groeningen findet sehr schöne Sinnbilder dafür, erzählt von einem Vogel, der gegen die gläserne Veranda fliegt, stirbt und sich in einen Stern verwandelt. Ein Trost auch für die sterbenskranke Maybelle.

Der Film rührt an, geht ans Herz und unter die Haut, trotzdem stirbt die Hoffnung zuletzt…

«The Great Gatsby: Grosse Gesten, gigantisches Gefühlstheater»

Von Rolf Breiner

Opulent und berauschend hat der australische Filmregisseur Baz Luhrmann den amerikanischen Klassiker von F. Scott Fitzgerald «The Great Gatsby» in 3D auf die Leinwand gehievt. Grandios agiert Leonardo DiCaprio als glückloser Romantiker Gatsby, Carey Mulligan als Daisy verkörpert seine unerreichbare Sehnsucht und Tobey Maguire übernimmt die Rolle des Chronisten.

Literaturverfilmungen sind eine heikle Sache, meist können sie es den Lesern nicht recht machen. Auch weil die literarischen Figuren ein Eigenleben führen und sich selten auf eine Projektion fixieren lassen. «The Great Gatsby» (1925) von F. Scott Fitzgerald (1896-1940) wurde vor fast 40 Jahren mit Robert Redford und Mia Farrow als Paar verfilmt, das fatal scheiterte. Jack Clayton führte 1974 Regie. 1949 gab es bereits eine Verfilmung mit Alan Ladd und Betty Field. Regisseur Baz Luhrmann zeigt sich als Zeitseismograph, nicht was den Inhalt, sondern vor allem die Bildhaftigkeit, die Effekte, die Showtheatralik angeht.

Tanz auf dem Vulkan

Die «Roaring Twenties, das Jazz Age», 1922: die Börse boomt, das luxuriöse Leben pulsiert in New York. Jay Gatsby, Millionär mit undurchsichtigem Hintergrund, lässt in seiner berühmten Villa auf Long Island glanzvolle Feste feiern, verschwenderischer und extravaganter als alle anderen. Alles nur, um seiner grossen Liebe Daisy zu imponieren, die am gegenüberliegenden Ufer von Long Island in einer Residenz ihres steinreichen Mannes Tom Buchanan lebt. Gatsby will Daisy, die er infolge des Ersten Weltkriegs warten lassen musste, zurückgewinnen und glaubt felsenfest daran, dass er Vergangenes beleben, ja wiederholen und das Rad zurückdrehen kann. Der grosszügige Gatsby, der dunkle Geschäfte mit dubiosen Partnern betreibt, ist ein neureicher Emporkömmling, der dem alteingesessenen Ostküsten-Magnat Buchanan ein Dorn im Auge ist. Der smarte Schönling Gatsby versucht alles, um Daisy zu bewegen, sich von ihrem Mann zu trennen und sich zu ihm, ihrer «wahren Liebe» zu bekennen. Nick Carraway, Chronist, Begleiter und Gatsbys bester Freund («Old Sport»), übernimmt die Rolle des Erzählers, des Autors, der posthum durch seine Aufzeichnungen den «Grossen Gatsby» näherbringt.

Fêten, Konsum- und Rauschorgien, Chic und Mode, Glitter und Glamour – ein Teil der Welt, die der Gewinner und Aufsteiger inszeniert die grosse Party, zurzeit der Prohibition und am Abend des Börsencrash 1929. Den Tanz auf dem Vulkan führt Regisseur Luhrmann farbenprächtig überdreht im Konfettirausch vor Augen. Und darin kennt sich der Australier aus – in grossen Gesten, üppigen Kostümen, überbordenden Shows wie auch in seiner oscarprämierten Musicalverfilmung «Moulin Rouge» (2001).

Luhrmann setzt Leonardo Di Caprio, der einmal mehr seine virtuosen schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellt, voluminös in Szene. Carey Mulligan als Daisy ist dagegen teilweise anämisch und etwas blässlich, der man ihre Zerrissenheit, Leidenschaft und Kälte nicht unbedingt abnimmt, die dennoch durch ihre Distanz dem literarischen und wieder neu aufgelegten Jahrhundert-Bestseller von Fitzgerald entspricht. Joel Edgerton mimt den rassistischen Klotz Tom Buchanan, Tobey Maguire ist der nette unschuldige Junge von nebenan, der als Augenzeuge und Chronist der Liebeshändel fungiert.

Der grosse Rausch, von Jazz mit HipHop untermalt (Jay-Z, Bryan Ferry u.a.), ist nur Fassade, hinter der Abgründe plakativ angedeutet werden. Soziale Konflikte sind nur Randthema. Auch die Dualität der beiden Daisy-Lover, Buchanan und Gatsby, deren gegenseitige tiefe Abneigung auf ihrer unterschiedlichen Herkunft begründet scheint, wird letztlich zur Last-Picture-Show. Viel Theater um eine wankelmütige Liebe, um viel Schein und die Dekadenz der Reichen opulent zur Schau gestellt wird. Das Leben als Blendwerk, als Party – nicht ohne Kater. Am Ende hilft nur der Psychiater.

«The Great Gatsby» ist ein Meilenstein der amerikanischen Literatur und der erfolgreichste Roman Fitzgeralds, der auf autobiographischen Impressionen seiner Ehe mit Zelda Fitzgerald basiert. Der Autor starb erst 44-jährig an einem Herzinfarkt in Los Angeles.

(Siehe auch Archiv Literatur & Kunst, F. Scott Fitzgerald von Dagmar Just).

Kinostart: 16. Mai 2013

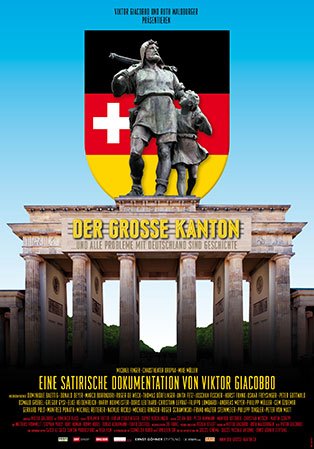

«Warum nicht – Deutschland als 27. Kanton?»

Von Rolf Breiner

Eine verrückte These, eine schelmische Idee, eine breite Promi-Umfrage und die Schweiz ist um eine satirische Dokumentation reicher. Viktor Giacobbo heisst der Mann, der die Schweiz mit der Frage provoziert: Wollen wir Deutschland zum 27. Kanton machen? Dokumentiert wird dieses Unterfangen in den Kinos unter dem Titel «Der grosse Kanton».

Da stiefelt einer mit der jungen SVP-Politikerin Natalie Rickli an der deutsch-schweizerischen Grenze entlang und schwadroniert über die kecke Idee, Deutschland als 27. Kanton in die Eidgenossenschaft aufzunehmen. Die Politikerin scheint eher skeptisch, während Literaturkritikerin Elke Heidenreich den Gedanken genüsslich weiterspinnt und SRF-Fernsehchef Roger de Weck durchaus TV-Vorzüge sieht. Ex-UBS-Chef Oswald Grübel grübelt über die Erledigung des Bankgeheimnisses und Steuerfluchten nach. Ex-Aussenminister Joschka Fischer und Linken-Promi Gregor Gysi erkennen staatspolitische Vorteile. Germanist Peter von Matt zitiert Historisches und Ständeratspräsident Filippo Lombardi spekuliert gar mit einer Einverleibung der Lombardei, wie sie nach der verlorenen Schlacht 1515 von Mariniagno nicht zustande gekommen war.

Die Frage lautet: Was wäre wenn…? Und Giacobbo treibt dieses Spiel auf die Spitze. Wäre die Schweiz damit nicht einen Haufen Probleme los – Fluglärm, Steuerflucht, Kavallerie-Bedrohung, Einkaufstourismus, wenn Deutschland in die Eidgenossenschaft eingegliedert würde? Deutschland hätte endlich wieder einen Top-Tennisspieler, nämlich Roger Federer, und die Schweiz einen Champions-League-Gewinner, EU-Mitgliedschaft und europäische Stärke. Giacobbos verwegene Provokation gipfelt schliesslich in der Krönung des Brandenburger Tores durch die Freiheitshelden Wilhelm Tell und Walterli. Mit einem Schlag wäre die kleine Schweiz ganz gross!

Erstaunlich, wie sich alle Befragten von Bundesrätin Doris Leuthard über SVP-Populist Oskar Freysinger bis Medienmacher Roger Schawinski scheinbar ernsthaft mit der ironisch-provokanten These deutscher Eingemeindung auseinandersetzen. Kaum einer verzieht die Miene, alle spielen brav mit. Übrigens auch ein gewisser Bauer, der als Nachkomme der Habsburger vorgestellt wurde. Da hatte sich der Satiriker einen Scherz erlaubt und den Real-Persönlichkeiten eine fiktive Figur (Michael Finger) untergemischt. Nicht nur Auftritte von Mike Müller und aberwitzige Episoden, etwa als vermeintliche Boat-People im Bodensee sich als Swim-People entpuppen, verkörpert durch das Duo Oropax, bietet die Dokumentation, sondern auch witzige musikalische Untermalung. Das beginnt mit einem volkstümlichen Auftritt von Roman Kilchsperger und Heino bis zu Hazy Osterwald, Freddy oder Stiller Has.

Viktor Giacobbo rückt dem nördlichen Nachbarn zu Leibe und versucht, auf spöttisch-spitzbübische Art schweizerisch-deutsche Probleme zu lösen. Giacobbo startet also eine hintersinnige Realsatire und Umfrage – von Fernsehboss Roger de Weck bis zum Grünen Joschka Fischer, von Bundesrätin Doris Leuthard bis zur Autorin Elke Heidenreich. Sein frech-fröhliches Gedankenspiel animierte die Befragten zu ganz seriösen Antworten. Wir trafen den Spötter zu einem ernsthaften Gespräch über diese aberwitzige Problematik.

Seit wann gärt bei Ihnen die Idee, eine Satire quasi über die «Einbürgerung», exakter über die Kantonalisierung Deutschlands in die Schweiz zu drehen?

Viktor Giacobbo: Vor einem Jahr habe ich mich entschlossen, eine satirische Dokumentation zu drehen. Das Formale stand am Anfang. Dazu musste ich ein aktuelles Thema haben, bei dem man eine absurde These unterbringen kann. Von Anfang an wollte ich einen «Talking Head»-Film realisieren. Ich dachte, Schweiz – Deutschland sei mit den Problemen Flughafen, Banken und Steuerhinterziehung ein spannendes tolles Thema und immer aktuell und emotional.

War das Schweizer Fernsehen Ihnen dabei eine Hilfe, ein Begleiter oder nur Mitgeldgeber?

Das Fernsehen war Begleiter. Ich bin zum Fernsehen gegangen und habe gesagt: Wir finanzieren den Film selber, aber ich brauche euer Archiv. Super, kein Problem, meinten die Kollegen – boten aber auch an, sich im überschaubaren Rahmen finanziell zu beteiligen.

Wie weit, wie hoch bitte?

Das kann ich nicht sagen und würde es auch nicht, wenn ich könnte. Die Mit-Produzentin Ruth Waldburger weiss da besser Bescheid.

Was kostete Ihr Filmprojekt?

Das Gesamtbudget dürfte um die 800 000 Franken betragen. Das ist für einen Kinofilm wenig, aber für uns wiederum sehr viel. Ich wollte vor allem unabhängig sein, und so haben wir in Bern auch keine Gesuche eingereicht. Das ist eine Unabhängigkeit, die ich schätze. Die haben wir übrigens auch bei der Sendung «Giacobbo /Müller».

War es eigentlich schwer, Fernsehdirektor Roger de Weck für eine Mitwirkung zu überzeugen?

Gar nicht. Ich wollte ihn als Kenner der deutsch-schweizerischen Verhältnisse dabei haben. Er hat Deutschland-Erfahrungen als Chefredaktor und hat darüber verschiedene Bücher publiziert. Er hat sofort zugesagt. Wie übrigens alle.

Haben Sie’s auch bei deutschen Fernsehsendern versucht?

Nein. Aber wir können jetzt nachfragen: Chancen bestehen sicher bei süddeutschen ARD-Anstalten. Seien wir ehrlich: Gemacht ist der Film für die Schweiz.

Wer soll Ihre satirische Dokumentation «Der grosse Kanton» sehen?

Alle, die sich dafür interessieren. Wir haben immer gesagt: Es ist ein kleiner Film für Leute, die sich für die beiden Länder interessieren und die den Befragten gern zuhören. Und wenn man diese Voraussetzungen mitbringt, unterhält man sich.

Es wirken viele deutsche Kultur- und Polit-Prominente mit – von Joschka Fischer und Gregor Gysi über Oswald Grübel bis Gerhard Polt und Elke Heidenreich. Haben Sie auch Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Wolfgang Stäuble angefragt?

Ich habe bei beiden angefragt. Die Reaktionen waren unterschiedlich: Bei Frau Merkels Pressestelle gab’s Null-Reaktion, vom Minister Schäuble gab’s dagegen eine sehr freundliche Antwort. Ein hoher Beamter hat mich angerufen und gemeint, man fände die Idee lustig, aber wenn Herr Schäuble als Finanzminister etwas aussage, wäre das doch sehr heikel. Das verstehe ich.

Sie haben wohl allen Interviewten reinen Wein eingeschenkt, dennoch hat man den Eindruck, einige Beteiligten haben die Sache recht ernst genommen. Wie weit ging Ihr ironisches Spiel?

Ich habe den Interviewpartnern jeweils überlassen, wie sie reagieren wollen – ob ironisch-politisch, ob auf der parteilpolitischen Mühle gedreht und sonst wie. Alle wussten, dass dies eine absurde These ist. Trotzdem merkt man einigen das Vergnügen an, sich darüber auszulassen.

Sie haben also durch Schnitt und Monatage die Aussagen nicht unterlaufen…

Es war von Anfang klar: Wir wollten keinen verschaukeln. Das heisst: Wir verändern die Aussage nicht durch Schnitt und Montage. Wir haben die Statements natürlich illustriert.

Und durch Musik und musikalische Einspielungen. Es fängt ja bereits mit dem Auftritt von Roman Kilchsperger und Heino an.

Die habe ich am Fernsehen gesehen und wusste, das muss der Anfang vom Film sein. Ein Lucky Punch!

Die These vom Grossen Kanton ist provokativ. Aber damit gewinnen Sie keine Freunde oder?

Nein, aber ich hatte nie die Absicht, mit meiner Arbeit neue Freunde zu gewinnen. Ich will mich als Komiker nicht verbiegen und glaube, wer unsere Fernsehshow einigermassen goutiert, kommt auch beim Film auf seine Rechnung.

Sie malträtieren durchaus die Schienbeine der Schweizer, wenn beispielsweise von heimlicher Monarchenliebe und Bewunderung deutscher Tugenden die Rede ist. Wen reizt oder ärgert Ihr Film mehr – die Deutschen oder die Schweizer?

Ich glaube, man kann da keine grossen Unterschiede machen. Aber die Schweizer, wie auch die Deutschen, die in der Schweiz leben, verstehen einige Anspielungen besser als die übrigen Deutschen. Ich glaube, der Film ist keine Provokation, er hat bloss einen ironischen Grundton.

Es ist wohl nicht zu vermeiden, dass manche Statements überholt sind, und doch ist Ihr Film aktuell. Wie kommt das?

Ich wusste, selbst wenn das Problem mit dem Flughafen oder der Steuerhinterziehung gelöst wäre, bleibt das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz. Eine Hassliebe. Man ist sich im Grunde genommen ähnlich, man erkennt sich im andern wieder, vielleicht sogar als Karikatur. Das wird bleiben.

Die musikalische Anspielungen und Untermalung mit Vico Torriani, Freddy und Hazy Osterwald, aber auch Stiller Has, Plüsch, David Hasselhoff, Stephan Eicher oder Eisbrecher amüsieren. Wie sind Sie auf diese Auswahl, diese satirischen Sidekicks gekommen?

Die habe ich selber ausgesucht. Nur bei einem Song habe ich die Rechte nicht bekommen. Als ich mit Natalie Rickli an der Grenze spazieren ging, hätte ich gern das Lied von France Gall eingespielt: «Links vom Rhein und rechts vom Rhein – alle Mädchen möchten glücklich sein». Das hat leider nicht geklappt.

Wie weit können Sie sich denn selbst über Ihre satirische Dokumentation amüsieren?

Ich habe Spass am Projekt gehabt: die Reisli zu unternehmen und mit einem jungen Cutter-Team, um Beni Fueter, den Film fertigzustellen. Mir den Film selber ansehen, bereitet allerdings kein Vergnügen – ich sehe dabei nur Dinge, die ich anders hätte machen wollen. Aber das geht mir immer so.

Und das ging blitzsauber mit der Produzentin Ruth Waldburger?

Wir arbeiten ja schon lange zusammen und sind gut befreundet. Wir funktionieren zudem ähnlich wie Deutsche: Wir sagen immer klar, was wir denken. Und das finde ich auch erfrischend an den Deutschen.

Kinostart: 16. Mai 2013

Filmtipps: kurz & fündig

Oblivion

Ein Vexierspiel zwischen den Zeiten und Identitäten: Die Erde ist verwüstet. Der Astrotechniker Jack Harper (Tom Cruise) und seine Space-Kollegin (Andrea Riseborough) entdecken überlebende Menschen, vor allem Julia (Olga Kurylenko), Jacks Frau. Ein irritierendes SF- Space-Abenteuer zwischen «Star Wars», Klon-Thriller und Romanze, ganz auf Kinostar Cruise fixiert, durch Zeit und Raum.

Kon-Tiki

Wer erinnert sich noch, an die spektakuläre Flossfahrt 1947 von Peru nach Polynesien: Der norwegische Wissenschaftler Thor Heyerdahl (Pal Sverre Hagen) wollte mit seiner Kon-Tiki-Expedition beweisen, dass auch ein simples Floss 8000 Kilometer bewältigen kann und die Inselwelt im Pazifik von Südamerika besiedelt worden ist. Ein aussergewöhnlicher Abenteuerfilm mit realem Hintergrund.

Broken City

Thriller von Allen Hughes: New Yorks Bürgermeister (Russell Crowe) sichert sich die Dienste des Ex-Cop Taggart (Mark Wahlberg). Er soll die Treulosigkeit der Gattin (Catherine Zeta-Jones) des Politikers aufdecken. Schnüffler Taggart durchschaut (fast) zu spät das falsche Spiel und droht im Intrigen-Sumpf unterzugehen. Politthriller um Schuld, Rache und Gerechtigkeit.

Virmundo: A Musical Journey With Gilberto Gil

Musiker, Kulturdiplomat und Poet: Der Brasilianer Gilberto Gil hat sich nach seinem Engagement als Kulturminister auf eine Tournee begeben – von Bahia nach Südafrika und Australien und zurück ins Amazonasgebiet. Musik ist das Bindungsglied, doch den innovativen Musikpoeten treibt auch die Vision einer multikulturellen gemeinsamen Zukunft. Tolle Dokumentationsreise von Pierre-Yves Borgeaud mit Musik, Menschlichkeit und Hoffnung.

Paradies: Glaube

Zweiter Teil der Ulrich-Seidl-Trilogie: Nach dem entlarvenden und entblössenden Auftakt mit «Liebe» hat sich der Wiener Filmemacher Seidl dem Thema Glaube zugewandt. Sein krasses intimes Drama führt eine Frau vor, die mit dem Kruxifix ins Bett geht, einen unerbittlichen Missionskrieg führt und letztlich bitter enttäuscht wird. Kein Film für zarte Gemüter und Erzgläubige.

Le Capital

Altmeister Costa-Gavras inszenierte einen giftigen Finanzthriller: Der Ehrgeizling Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) wird über Nacht CEO der französischen Grossbank Phenix und soll verheizt werden. Drahtzieher ist ein amerikanischer Cowboy-Kapitalist (Gabriel Byrne). Doch Marc ist gerissener, durchtriebener und skrupelloser als die Finanzhaie um ihn herum. Nach dem Motto «Die Reichen reicher und die Armen ärmer machen» zieht Costa-Gavras ein perfides globales Spekulationsspiel auf, bei dem fast alle den Kürzeren ziehen – bis auf einen. Dass ein hurenhaftes Millionen-Model (verkörpert vom äthiopischen Starmodel Liya Kedebe) für amouröse Seitensprünge sorgt, ist überflüssig und ein Makel in diesem brutal-brisanten Thriller. Für wache anspruchsvolle und argwöhnische Zeitgeister.