Taiyo Onorato & Nico Krebs, Vehicle, 2013 (Fahrzeug) C-Print, 127 x 173 cm, © Onorato & Krebs, Courtesy RaebervonStenglin, Sies+Höke und Peter Lav Gallery

Taiyo Onorato & Nico Krebs, Zaha, 2013 (Zaha) C-Print, 50 x 63 cm, © Onorato & Krebs, Courtesy RaebervonStenglin, Sies+Höke und Peter Lav Gallery

Taiyo Onorato & Nico Krebs, Sea Division, 2013 (Meerestrennung), Silbergelatine-Abzug, 169 x 123 cm, © Onorato & Krebs, Courtesy RaebervonStenglin, Sies+Höke und Peter Lav Gallery

«Fotomuseum: Erhellendes aus der Dunkelkammer»

Von Daniele Muscionico.

Selten wird die Impotenz der Fotografie so potent beschworen: Das Zürcher Fotografenduo Onorato & Krebs zeigt im Fotomuseum Winterthur seinen geistreichen Blick auf «Eurasia».

Nichts, aber auch gar nichts. Absolut nichts lässt sich an diesen Museumswänden mit Sicherheit erkennen. Und ebenso in den verdunkelten Kinosälen. Nichts, was nicht ein Rätsel wäre, ein Enigma. Oder eine Geheimbotschaft aus einer anderen Welt. Aus welcher? Aus jener der Geister und Geisterbeschwörer. Die Geisterbeschwörer, das sind hier zwei Schweizer Fotografen, Taiyo Onorato und Nico Krebs. Man kennt sie seit «The Great Unreal» (2005–2009), ihrem vor allem in Buchform rasend erfolgreichen Roadtrip durch die USA; und wer sie kennt, weiss, dass sie an wenig interessiert sind. An wenig mehr als an der entscheidenden Frage: Was ist Fotografie, was ein Fotograf?

Am Nullpunkt der Fotografie

Bei Onorato & Krebs ist die Antwort klar. Fotografie ist die Lüge, die Wahrheit erzählt. Scharf macht das die Ausstellung «Eurasia», ein Labyrinth des Sinnsuchens und Bildfindens, gesammelt auf Reisen durch Zentralasien mittels «alter» Kulturtechniken – grossformatiger Plattenkameras, analoger Fotografie und 16-Millimeter-Filmen. Die Schwarz-weiss- und Farbfotografie, die ratternden Filmspuren und die verqueren, ungegenständlichen Installationen, wie sie auch in einem Kunstmuseum stehen könnten – will heissen: Man kann und soll sie nicht «verstehen» –, sie sind inspirierend untereinander in Beziehung gesetzt. So inspirierend, wie das selten gelingt. Kurator Thomas Seelig und die Künstler haben ganze Arbeit geleistet. «Eurasia» im Fotomuseum ist längst keine Fotoausstellung im engen Sinn mehr. Es ist eine Ausstellung konzeptueller Kunst.

Es gibt hier Fotos einer Wüstenlandschaft oder von Monumental-Architektur (von lokalen Herrschern nach der Unabhängigkeit ihrer Staaten in den Sand gesetzt. Aber nicht nur: Auch die Star-Architektin Zaha Hadid errichtete in Baku bekanntlich ein gigantöses Kulturzentrum). Man sieht Ruinen alter Siedlungen, Reste männlicher Ehrrettung durch Ringkämpfer im Staub oder die Eingeweide eines Offroaders (es ist jener der Künstler). Die Knochen eines Pferdes neben der Fahrbahn, von der Sonne und wilden Tieren blank geweidet. Einen Einohresel; verwundete Landschaft durch Industrie. Dann wieder kultische Gegenstände – oder doch nur Modelle kultischer Gegenstände, in Studiokulissen gesetzt oder vielleicht repatriiert in ihre ehemalige Landschaft?

«Eurasia» ist eine Assoziationsmaschine, ein Baukasten für Realität, und jeder kann sich hier nach Belieben und Ausdauer sein eigenes Bild von Zentral-asien basteln. Im Kleinformat, im Grossformat, aus Details, aus Übersichten. Hier ist die Fotografie an ihr Ende gekommen, ans Ende der Narration und der Wissenschaftlichkeit. Sie ist am Nullpunkt angelangt, am Ursprung: beim Schamanismus.

«Eurasia» zeigt schamanistische Fotografie aus der Gegenwart. Onorato & Krebs sind fotografische Schamanisten, Alchemisten, Geschichtenerfinder und Geschichtenverkäufer. Sie sind Dunkelmänner, und die Dunkelkammer ist ihr Weltlabor. In der Dunkelkammer der Fotografen entstehen die Märchen, die wir Realität nennen. Die Vorlage ihrer neusten Märchen sind Reisen in die entgegengesetzte Richtung von «The Great Unreal», also nach Osten. Zwischen 2013 und 2015 unternahmen die beiden Fotografen, die sich während ihres Studiums an der ZHDK in Zürich kennen gelernt hatten, mit einem Geländewagen den Roadtrip Nummer 2. «Eurasia» zieht davon ein Fazit als eine Art Reisetagebuch in Fotos, Filmen und Installationen, das ich um den Mythos Osten dreht: Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan, Russland und die Mongolei.

Die Crux und die grosse Chance der Idee: Während die Amerikabilder, Klischees der USA, als Rache Hollywoods in jedem westlichen Kopf kleben, ist der Osten, ist Zentralasien in unserem Schädel nicht viel mehr als eine grosse Leerstelle. Dschingis Khan, Tataren, Tatarenhüte, tatarische Küche auf heissen Steinplatten. Wissen wir mehr?

«Eurasia» ist das Bild unserer kollektiven Leerstelle, das Onorato & Krebs in gähnender Fülle unserer persönlichen Fantasie zur Verfügung stellt. «Eurasia» ist halb ethnologisches Museum (es arbeitet tatsächlich mit Objekten aus der Zentralasiatischen Sammlung des Ethnologischen Museums Dahlem-Berlin); und die Ausstellung ist halb auch ein Hallraum dessen, was uns unter den aktuell heissen Begriffen Kolonialismus, Raubkunst oder Provenienzforschung tagtäglich um die Ohren geschlagen wird.

Sagen wir es so: «Eurasia» ist ein gefundenes Fressen für alle. Für die Ethnologen, die Kulturanthropologen, die Religionswissenschaftler, die Archäologen, die Soziologen und die Psychologen. Für die Künstler sowieso – und für alle anderen, die schon immer wussten, dass Fotografie in sogenannt fernen Ländern nicht mehr als das eigene Bild im Kopf nach Hause bringt. Der Tourist als parasitäres Wesen, oder – wie der englische Reiseschriftsteller Robert Byron, der schon 1933 in den wilden Orient fuhr, schrieb «Der Tourist ist einfach ein Tourist, wie ein Stinktier ein Stinktier ist, dazu da, wie eine Kuh oder ein Gummibaum gemolken zu werden.» Immerhin: «Eurasia» ist das Eingeständnis all dessen. Lost in Translation. Und dazu das Wissen, dass Realität immer ein Modell bleibt.

Spielerisch und ironisch

Und das ist jetzt neu? Nein, neu nicht. Aber selten wird alter Wein derart spassig und doch spiessig, spielerisch und selbstironisch in neuen Museumsschläuchen behauptet. In diesem Sinn sind Onorato & Krebs vielleicht doch nicht ganz so innovativ, wie es auf den ersten Blick scheint. Doch das macht nichts. Wenn Parasitentum so geistesgegenwärtig betrieben wird wie im Fotomuseum Winterthur, dann sind wir gerne Parasiten.

Zur Ausstellung erscheint eine Zeitung mit Zusatzmaterialien. Künstlergespräch mit Onorato & Krebs: So 25. 10., 11.30 Uhr.

Parallel zur Ausstellung «Onorato & Krebs – Eurasia» laufen ab heute die Ausstellungen «Enigma. Jede Fotografie hat ein Geheimnis» im Fotomuseum sowie «Rudolf Lichtsteiner: Zum Stand der Dinge» in der Fotostiftung Winterthur. Alle drei Ausstellungen dauern bis 14.2. 2016.

(erstveröffentlicht im Tages-Anzeiger v. 23. Oktober 2015, mit freundlicher Genehmigung der Autorin).

«Aus dem Leben fürs Kino»

Von Rolf Breiner

Immer häufiger liest man im Vor- oder Nachspann eines Kinofilms «nach einer wahren Begebenheit». Filmemacher orientieren sich an «wahren Begebenheiten» oder Ereignissen. Einige Beispiele: «The Program» ist ein Spielfilm über den dopenden Radrennfahrer Lance Armstrong, «The Walk» beschreibt eine Aktion des Hochseilartisten Philippe Petit, «Black Mass» schaut über dem Bostoner Gangsterboss James «Whitey» Bulger über die Schulter.

Das Fernsehen nimmt gern Stoffe aus aktueller oder ferner Zeitgeschichte auf – mal als Dokufiction (Stichwort: Mauerfall, Willy Brandt u.a.), mal als Basis für Fernsehfilme oder -serien. RTL beispielsweise produzierte ein sogenanntes Event-Movie unter dem Namen «Starfighter – Sie wollten den Himmel erobern». Im Mittelpunkt stehen dabei tragische Ereignisse um den deutschen Kampfjet «Starfighter» in den Sechzigerjahren. Angesichts der Flugzeug-Katastrophe im März 2015 verschob RTL die Ausstrahlung, die nun für den 12. November vorgesehen ist.

Auch der «Tatort: Verbrannt», am 11. Oktober ausgestrahlt, basiert auf tragischen Vorfällen. In Dessau verbrannte ein südafrikanischer Emigrant, angekettet an das Bett, in seiner Zelle – vor zehn Jahren. Wirklichkeit kann grausam sein, und dieser «Tatort» war hart dran. Im Gegensatz zum realen Ereignis (abgelegt unter «unterklärten Umständen»), wurde hier der Täter entlarvt, der verantwortliche Vorgesetzte aber noch verschont – das könnte eine neue Folge-«Tatort» nach sich ziehen.

Der Gangster James J. Bulger spannte in den Siebzigerjahren mit dem FBI zusammen und profitierte. Mit der «Winter Hill Gang» beherrscht er die Southies von Boston. Scott Cooper widmete sich in seiner Gangsterballade «Black Mass» diesem brutalen, skrupellosen Kriminellen – basierend auf dem Buch von Dick Lehr und Gerard O’Neill: «Black Mass: The Treu Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob». Das Gangsterporträt konzentriert sich auf den besagten, heute 86jährigen James Joseph «Whitey» Bulger. Sein Bruder, der einflussreiche Senator Billy Bulger (Benedict Cumberbatch, «Sherlock Holmes»), spielt dabei nur eine marginale Rolle wie auch der irische Mob, der unfreiwillig zum Fall des irischstämmigen James Bulger beitrug. Seinem FBI-Partner, Agent John Connolly (Joel Edgerton), kommt dagegen eine tragende Rolle wie auch dem leitende FBI-Leiter Charles McGuire (Kevin Bacon). Doch was wäre das ganze FBI- und Gangsterdrama ohne Johnny Depp als Drahtzieher, als Bad Bulger, der jedem Bond-Bösewicht das Wasser reichen könnte. Oscar-reif! Ansonsten lehnt sich «Black Mass» an andere sehenswerte Gangsterwerke made in Hollywood an wie beispielsweise «Scorpio» (1973 mit Burt Lancaster und Alain Delon oder «Scareface» (1983 mit Al Pacino).

Gipfelstürmer

Szenewechsel. Der Welt höchster Berg, der Mount Everest (8848 Meter) reizt immer wieder Bergsteiger und –stürmer wie ja auch die Eiger-Nordwand. Ein dankbares Thema fürs Kino. Sowohl «Nordwand» (2008) von Philipp Stölzl um die Erstbesteigung 1936 als auch «Everest» (2015) von Baltasar Kormákur um die Tragödie von 1996 berufen sich auf Ereignisse, sie sich zugetragen haben. Spektakulär und spannend.

Menschen schreiben offenbar die grössten (Lebens)Geschichten, da kommen viele Drehbuch-Fantasien gar nicht mit. Wer würde sich solche Erfolgsgeschichte wie die von Lance Armstrong ausdenken. Der US-Radrennprofi täuschte alle – die Funktionäre, die Dopingtester, die Konkurrenz und viele allzu gutgläubige Journalisten. Nach überstandener Krebsbehandlung feierte der Amerikaner in Europa ein grandioses Comeback und siegte siebenmal an der Tour de France. Er täuschte, betrog, log – und siegte. Nur einer misstraute dem grossen Champion, der Journalist David Walsh («Sunday Times»). Er verfolgte dessen Karriere seit 1993 hartnäckig, bezichtigte ihn des Dopings und behielt schliesslich Recht. Doch auch er konnte den betrügerischen Profi nicht überführen, das besorgten andere. Erst 2013 gestand Armstrong in dem legendären TV-Talk mit Oprah Winfrey sein jahreslange Doping ein. Einsichtig ist er deswegen nicht geworden. Walshs Buch «Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong» von 2012 bildete die Grundlage für Stephen Frears Spielfilm «The Program». Ben Foster verkörperte den besessenen Radathleten unglaublich beeindruckend, Chris O’Dowd agierte als Sportreporter Walsh und Jesse Phemons als Floyd Landis, Partner im Team US Postal und späteren Gegner. Frears packender Film, gespickt mit wenigen Dokumentaraufnahmen, zeichnet das Netz der Abhängigkeiten, das Diktat des Dopingprogramms und Armstrong unbändigen Siegeswillen nach. Der Gruppendruck, die Disziplinierung, die Triumphe, aber auch Landis‘ moralische Bedenken werden herausgestellt. Armstrongs Befinden, die psychologische Konstellation nach dem Fall, die internationale Ächtung und die Folgen werden dagegen nur vage angedeutet. Gleichwohl ein Lehrstück über Lug und Trug und das Elend einer krankhaften Siegbesessenheit.

Einen anderen Fall von Besessenheit schildert Matthew Brown in seinem Drama «The Man Who Knew Infinity». Im Mittelpunkt steht das indische Mathematikgenie Srinavasa Ramanujan (Dev Patel). Der Cambridge-Professor Godfrey Harold Hardy (Jeremy Irons) lädt ihn 1913 an die berühmte englische Universität ein, wo er seine sensationellen Erkenntnisse auch wissenschaftlich beweisen soll. Beide sind besessen von Zahlen, Kombinationen, analytischen wie zahlentheoretischen Problemen. Der tamilische Fremdling – er lebte von 1887 bis 1920 – wird angefeindet. Der erste Weltkrieg bricht aus, Ramanujan, von seiner Frau über Jahre getrennt, lebt isoliert, allein von Hardy streng gefordert und begleitet. Das Dilemma: Hardy hat nur den Mathematiker im Sinn und vergisst den Menschen. Das Genie erkrankt. Browns Film zeichnet das kurze Leben eines der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts nach. Das gelingt über weite Strecken. Das Wissensdrang, aber auch das Profilstreben, akademische Dünkel in Cambridge, die Atmosphäre während des Weltkriegs werden eindrücklich eingefangen. Gegen Ende freilich driftet das Drama ins Melodramatische ab, wird es schmerzhaft schmalzig.

Seilakte

Wie im Fall Armstrong gab’s auch beim waghalsigen Hochseilakt zwischen den New Yorker Türmen des World Trade Center zuvor einen Dokumentarfilm. «The Armstrong Lie» von Alex Gibney entstand bereits 2013. Der Brite James Marsh schuf 2008 den Dokumentarfilm «Man on Wire» und gewann dafür 2009 einen Oscar. Auch Peter Gerhardt befasste sich mit dem sensationellen Hochseilakt des Franzosen über Manhattan 1974 und erarbeitete 2009 die TV-Dokumentation «Man on Wire – der unglaubliche Drahtseilakt des Philippe Petit». Die Fakten, seine unerhörte artistische Tat ist bekannt: Klammheimlich hatte der Artist Gaukler und Jongleur Petit mit Freunden den wagemutigen Akt vorbereitet und ein Drahtseil zwischen den Zwillingstürmen des World Trade Center gespannt. 60 Meter mass der Abstand, 417 Meter die Höhe. Am 7. August 1974 balancierte Philippe Petit dann in luftiger Höhe. Rasch versammelte sich unten eine Menschenmenge und beobachteten, wie Cops auf dem Dach der unfertigen Gebäude diesen unerhörten (illegalen) Seilakt vollbrachte. 45 Minuten tänzelte der Extremartist auf dem Seil zwischen den Türmen. Er wurde nicht gefilmt, aber gleichwohl zur Mediensensation. Später 2002 beschrieb er seine Aktion im Buch «To Reach the Clouds: My High Wire Walk Between the Twin Towers». Robert Zemeckis verfilmte es nun unter dem Titel «The Walk». Natürlich kommt einem der Leonard-Cohen-Song «Bird on the Wire» in den Sinn. Und tatsächlich erhebt Cohen am Schluss des Films seine Stimme und singt von seinem Weg, frei zu sein. Nun also hat Zemeckis dieses artistische Husarenstück von 1974 rekonstruiert – mit allen zur Verfügung stehenden technischen Mitteln (3D), mit Vor- und Nachgeschichte, einer Liebesgeschichte und einer väterlichen Figur, die das Unternehmen künstlerisch-artistisch begleitet. Ben Kingsley mimt den erfahrenen Mentor Papa Rudy und Joseph Gordon Levitt schlüpft in Haut des jungen Draufgängers Petit, der mit Bedacht und Verve seinen Drahtseilritt organisierte und realisierte. «The Walk» lebt denn vor auch von phantastischen Sichten, Ein- und Aussichten, dem Tanz zwischen den Türmen. Auch wenn man die Geschichte kennt, vermag dieses Aktionsstück nach einer «wahren Begebenheit» zu fesseln.

Dieses Beispiel einer Gratwanderung zeigt sehr schön, wie ein ungeheures Ereignis, eine reale Episode, wunderbar und «wahrheitsgetreu» dokumentiert, durch kinogerechte Verarbeitung an «Grösse» und Wucht gewinnt. Mag sein, dass das Leben die besten Geschichten schreibt, aber das Kino überhöht, überspannt und verdichtet sie. Und so bewahrheitet sich der Hollywood-Werbeslogan «bigger than life» einmal mehr. Dem Kino sei Dank!

«Spektakuläre Kino-Erlebnisse im Arena 4DX, Sihlcity»

Die Arena Kinos in Zürich haben aufgerüstet – von zehn auf achtzehn Säle. Bemerkenswert ist vor allem das neue 4DX-Kino. Es wird gerüttelt und geschüttelt, geblitzt, gespritzt oder vernebelt.

rbr. Bereits vor acht Jahren wurde im Zürcher Sihlcity ein Kino eingerichtet, in dem ungerührt gerüttelt und geschüttelt wurde. Der Versuch dauert freilich nur knapp ein Jahr. Nun geht’s richtig los im 4DX Kino Arena. Die bequemen Sitze bieten komfortable Beinfreiheit, beim Shake, Rattle & Roll. Je nach Filmszene wabern auch mal Nebelschwaden durch den Saal, es wird von vorne oder hinten gespritzt, es strömen leichte Düfte oder rieseln Seifenblasen in den Raum. Man solle sich eben mitten im Film wähnen, meint Patrick Tavoli, CEO der Arena Cinemas AG. Inhaber Edouard Stöckli, der auch Kinos in Genf, Freiburg und Lugano betreibt, bringt das neue Angebot auf den Punkt: «Wir laden zum Erlebnis ein zwischen Chilbi und Kino.»

Zurzeit erleben die Kinos nach einer Baisse wieder grossen Zulauf in der Schweiz, nicht zuletzt dank des neuen Bond-Streifens (über 300 000 Besucher in zwei Wochen) und auch des Heimatfilms «Schellen-Ursli» (200 000). Ob aber die 18 Säle im Shoppingcenter Sihlcity, Zürich, mit neu 2 680 Plätzen weiter Scharen anlocken, bleibt abzuwarten. Doch Technologie, Komfort, Kuschligkeit (Love Seats), Popcorn- und Barangebot sind auf aktuell bestem Stand. Dabei ist anzumerken, dass Popcorn im 4DX-Saal nicht erlaubt ist, die Becher könnten erbeben und für Popcornschauer sorgen… Das bewegte Kino hat natürlich seinen Preis, ein Eintritt kostet locker 28 Franken (4DX-Zuschlag von 9 Franken zum normalen Eintrittspreis) oder mehr bei 3D-Filmen.

In der Schweiz gibt es übrigens nur noch ein weiteres 4DX-Kino, und zwar in Genf (La Praille).

Filmtipps

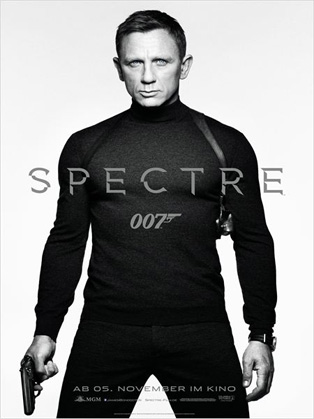

Spectre James Bond 007

I.I. Bond, James Bond alias Daniel Craig (47), ist zum vierten Mal als Geheimagent 007 in Aktion, gleich in den ersten Szenen des neuen Films Spectre, kämpft er bei einem waghalsigen Manöver mit auf ihn einstürzenden Häuserfronten in Mexico-City, mit atemlosen Verfolgungsjagden und Helikopter-Fights, um sein Leben. Der mysteriöse Bösewicht wird jetzt verkörpert von Christoph Walz (59). An Blofeld als Bösewicht hatte man sich gewöhnt und damit das Erinnern nicht ganz vergessen geht, kommt auch die weisse Angorakatze irgendwann ins Spiel oder Ähnlichkeiten und Requisiten aus anderen Bondfilmen, wie der Totenfeier-Umzug („the dead are alive“) in Mexiko-City, der auch an Roger Moore als Bond erinnert, der vielleicht eine Spur eleganter und ironischer agierte. Aber dieser Bond beisst sich durch, stählern und zäh. Dazu will der Bond-Song nicht besonders passen, der in hohen Tönen eher wie ein Kastratengesang tönt, vielleicht hätte der Song besser von einer Frau interpretiert werden können? Auch die ehemalige M-Vorgesetzte (Judy Dench) erscheint mit einer Ermahnung auf dem Screen, die Bond sich zu Herzen nimmt. Mit dem neuen M (Ralph Fiennes) konnte er nicht recht warm werden und die ganze Abteilung soll nach dem Willen eines neuen schleimigen Geheimdienst-C (Max Denbigh) überhaupt aufgehoben werden. Bond ist also in eigener Mission unterwegs, um Spectre, einer okkulten Organisation, das Handwerk zu legen, nur unterstützt von Eve Moneypenny (Naomie Harris, 39) und dem nerdigen Q (Ben Whishaw, 35). Monica Bellucci (51) als verführerische Mafia-Witwe beschert Bond in Rom eine kurze Atempause, bevor er in den Alpen von Sölden auf Mr. White (Jesper Christensen) trifft, den ‚blassen König‘ und alten Bond-Widersacher von Spectre, dessen Tochter Madeleine Swann (Léa Seydoux, 30) sich abgesetzt hat. White, der wie eine Spinne im Netz mit lauter Überwachungskameras sitzt (NSA lässt grüssen), verrät Bond das Codewort ‚Americaine’, bevor er sich selbst erschiesst. Bond sucht die Tochter und Psychologin (sic!) Madeleine auf, um sie zu beschützen und es dauert eine Weile, bis sie ihm vertraut. Hier kommt eine landschaftsberückende Sequenz ins Bild, von Tanger aus mit einem oldfashioned Zug durch die Wüste zur Geheimorganisation Spectre. Unterwegs kommen sich Bond und Madeleine näher, bis ein Spectre-Killer (Dave Bautista, 46) dazwischenfunkt. Es geht wieder vieles zu Bruch, aber die schöne Partnerin Madeleine rettet Bond aus lebensbedrohlicher Situation. Wieder zurück nach London. Hier spielt der letzte Showteil. So ganz hat Bond den Bösewicht am Ende nicht erledigen können. Der kommt bestimmt zurück für den nächsten Bondfilm und may be auch ein neuer Bond-Darsteller. Am Filmschluss wirft Bond seine Waffe weg und geht mit Madeleine zusammen in die Nacht. Die Story ist mitunter verwirrlich und es soll hier auch nicht alles verraten werden. Der längste Bondfilm in der Regie von Sam Mendes (Skyfall, 2012) hat Längen, hält aber über weite Strecken und mit Knalleffekten, nicht zuletzt den Aston Martin nach rasanter Verfolgungsjagd in Rom im Tiber zu versenken, die Spannung. Gedreht wurde in London, Rom, Mexiko-Stadt, Tanger, Oujda und Erfoud in Marokko und in Sölden, Altaussee und Obertilliach in Österreich. Thomas Newman zeichnet als Komponist für den Soundtrack von Spectre. Der 23-jährige Sam Smith singt das Titellied Writing’s on the Wall. Mit 350 Millionen Euro ist Spectre auch der teuerste Bond-Streifen aller Zeiten.

***°°°

El último Tango

rbr. Sie tanzten und sie hassten sich. Sie waren das Traumpaar des Tangos über 50 Jahre lang, zumindest auf Bühnen und Parkett. Maria Nieves Rego und Juan Carlos Copes haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Sie lernten sich im Alter von 14 und 17 Jahren kennen. Sie entwickelten stiegen zum berühmtesten Tangopaar Argentiniens auf, liebten sich (phasenweise) und hassten sich. Sie trennten sich und konnten doch nicht voneinander lassen – beim Tango. Sie zelebrierten, atmeten und lebten den Tango, brachten ihn aus den Tanzclubs auf die Bühnen der Welt. Der Argentinier German Kral («Bernd Eichinger, When Life Becomes Film») hat ihre Spuren aufgenommen und sie beide – getrennt –in lange Gespräche verwickelt. So entstand ein Porträt über zwei leidenschaftliche Künstler, die auch mit 80 beziehungsweise 83 Jahren dem Tango verschrieben haben. Maria tanzte selber noch in einer grossen Hommage ihr zu Ehren – unglaublich als wär’s gestern. «El último Tango» dokumentiert eine grosse Karriere und Tanzkunst, aber auch eine Besessenheit und Beziehung, die zur Trennung führte. Der dynamische Dokumentarfilm zeigt wunderbare Choreografien, berührende Momente (im Alter) und die lodernde Liebe zum Tango, die bis heute nicht erloschen ist. Ein Film auch, mit einigen nachgespielten Tanz-Intermezzi bereichert, der manche Hollywood-Tanzspektakel grandios übertrumpft. «Flashdance», «Fame» oder «Saturday Night Fever» sind dagegen nur seichte, geschönte Mogelpackungen.

*****°

Marguerite

rbr. Die Diva von eigenen Gnaden. Man traut seinen Ohren nicht – so schräg, so falsch, so unerhört kann man doch nicht singen! Aber Baronesse Marguerite Dumont (Catherine Frot) schmettert Arien in ihrem Salon mit Inbrunst und ist felsenfest von ihrer Stimme überzeugt. Niemand bremst sie bei ihren Privatvorstellungen im Schloss. Auch ihr Mann, Baron Georges (André Marcon), kann sie nicht vom Weg abbringen. Die erlesene Gästeschar applaudiert der Diva, macht sich aber heimlich über die Gesangsambitionen Marguerites lustig. Auch die junge hochbegabte Sängerin Hazel (Christa Théret), die an einer Soirée teilnimmt, schweigt, und Journalist Lucien (Sylvain Dieuaide) lobt Marguerite in höchsten Tönen. Ironie oder Lug und Trug? Der undurchsichtige Schreiberling Lucien lockt die Sängerin wider besseren Wissens nach Paris, wo sie an einer dubiosen Veranstaltung die «Marseilles» singen soll. Der Auftritt wird zum Politskandal. Doch unbeirrt verfolgt Marguerite ihr Ziel, ein Konzert in Paris zu geben. Tatsächlich, Paris ist gespannt und will die «krächzende Baronesse» singen hören. Für Marguerite gibt es ein historisches Vorbild: Die amerikanische Millionenerbin Florence Foster Jenkins war von sich und ihrer Stimme überzeugt. 1944 mietete sie den Hauptsaal in der New Yorker Carnegie Hall, sang ihre Mozart-Arien und andere unerschütterlich falsch. Der Pariser Xavier Giannoli hat sich dieser Frauengestalt angenommen und verlegte ihre Geschichte in die wilden Zwanzigerjahre. In seinem Porträt geht es weniger um den Zeitgeist, sondern um eine «verblendete» Frau, die an sich und ihre (erdachten, erwünschten) Fähigkeiten felsenfest glaubt, um Lug und Trug und Selbstüberschätzung, nicht zuletzt um Leidenschaft, die zur Obsession wird. Meisterhaft verkörpert von Catherine Frot diese tragische Figur – meisterlich. Der Spielfilm beschreibt auch, wie trügerisch Applaus und falsch eine Gesellschaft sein können. In letzter Konsequenz zeigt «Marguerite», wie Wahnvorstellungen in die Irre, sprich in die Zerstörung führen können.

****°°

Truman

rbr. Abschied in Raten. Zwei Freunde und die Endgültigkeit: Tomas (Javier Cámara) lebt in Winipeg, Kanada, und ist nach Madrid reist, um seinen Freund aus vergangenen Jahren, Julian (Ricardo Darín), einen erfolgreichen Schauspieler, zu besuchen. Und der ist krebskrank. Ein Abschiedsbesuch. Die beiden Argentinier hatten sich seit lange Zeit nicht gesehen und finden wieder zusammen. Julian weiss, er wird bald sterben. Seine grösste Sorge gilt dem Boxerhund Truman, sein treuer Gefährte. Wo findet der ein neues Zuhause? Tomas macht gute Miene zum bitteren Spiel. Nicht einmal sein Sohn, dem die beiden einen überraschenden Besuch in Amsterdam machen, weiss über die Situation seines Vaters Bescheid. Regisseur Cesc Gay behandelt ein eher trauriges Thema – Tod und Abschied – mit Humor, Lebensfreude, Ironie und einem Hauch von Melancholie. Seine zärtliche Ode an die Freundschaft wird vom Schauspielerpaar Darín und Cámara blendend getragen. Der stumme geduldige Truman (Tuilo) erträgt es mit stoischer Ruhe, und das möchte auch der Filmer Gay: Dem Tod gelassen entgegentreten und als Teil des Lebens akzeptieren.

***°°°

Wolf Totem

rbr. Rache der Wölfe. 1967. In China rollt die unselige Kulturrevolution. Intellektuelle, Akademiker, Studenten wurden auf Land zur Umerziehung geschickt. So gelangen auch Chan Zhen und Yang Ke in die Mongolei, sie sollen Nomaden zur Hand gehen und ihnen Lesen und Schreiben beibringen. Doch es ist der alte weise Mongole Bili, der ihnen beibringt, wie die Kräfte in der Natur spielen. Dabei stehen die Wölfe im Mittelpunkt, gefürchtet und respektiert von Mongolen. Sie leben von den Gazellen, jagen sie taktisch klug in Rudeln, treiben sie in einen vereisten See, wo sie quasi zu Eis erstarren. Tiefgefrorene Beute für die Wölfe im Frühjahr. Als jedoch neu angesiedelte gierige Chinesen die Gazellen «klauen» und der Politbeauftragte Bao auf Pekings Geheiss, die Welpen der Wölfe töten lässt, gerät das natürlich Gleichgewicht aus dem Ruder. Die Wölfe rächen sich. Student Cheng Zhen hat sich längst auf die Seite der Nomaden und der Wölfe geschlagen, er zieht heimlich einen Wolfswelpen gross. Doch letztlich kann er nicht verhindern, dass die Eingriffe der Menschen mehr zerstören als bewahren oder positiv entwickeln. Das Naturdrama wurde an den Franzosen Jean-Jacques Annaud («Der Name der Rose», «L’Ours – Der Bär») vor sieben Jahren herangetragen. Es basiert auf dem Roman «Der Zorn der Wölfe», 2004 erschienen. Ein Bestseller in China – das erfolgreichste Buch nach der Mao-Bibel. So ist denn auch Annauds kolossaler Film (Kosten: 40 Millionen US-Dollar) nicht nur ein Monumentalfilm über die innere Mongolei im besten alten Sinn (ohne Hollywood-Ausstattung und Glamour), sondern auch ein bewegender Beitrag zur Umweltdiskussion. Die Wolfs-Parabel tritt den Punkt. Wie Annaud in einem Interview versicherte, konnte er bis auf zwei kleine Änderungen den 3D-Film nach seinen Vorstellungen gestalten – ohne chinesische Zensurzwängerei. Kino pur – erbauend und bedeutsam. Da können einem die massenhaften Mainstream-Techno- und Actionspektakel gestohlen bleiben.

*****°

Heimatland

rbr. Not der Insulaner. Düstere Aussichten für die Schweiz. Da braut sich etwas über der Alpenrepublik zusammen und macht den Bewohnern Angst, die sich auf einer sicheren Insel wähnen. Es kann auch anders kommen – im Kino! Zehn junge Regisseurinnen und Regisseure zwischen 30 und 40 Jahren haben ihrem Heimatland einen Zerrspiegel vorgehalten. Wie reagieren die Bewohner, wenn dem Schweizerland eine Naturkatastrophe droht? Die einen berechnen schon mal den Schadensfall (bei der Versicherung), andere verbunkern sich oder drehen durch. Noch andere aus dem rechten Dunstkreis schieben gewohnheitsmässig Fremden die Schuld zu. Schweizer wollen fliehen – in die EU. Doch ihnen wird der Zugang verweigert, ausgerechnet Ausländer dürfen die Schweiz verlassen und nur sie, erzählt der Episodenfilm unter Federführung von Jan Gassmann und Michael Krummenacher – die beiden sind die Initianten dieses Kollektivprojekts und setzen den künstlerischen Rahmen. Eine bissige angriffige Gesellschaftssatire, in der auch der Politiker Jean Ziegler zu Wort kommt. Natürlich mokieren sich SVP’ler über diese apokalyptische Vision, in der Vaterländler schlecht wegkommen. Amüsant und denkwürdig gleichwohl: Ein starkes Stück junges Kino, auch wenn manche Episode überbordet.

****°°

Wintergast

rbr. Graue Tour de Suisse. Sollte es eine Neuauflage des fast schon legendären Roadmovie «Reisender Krieger aus dem Jahr 1979» von Christian Schocher sein? Andy Herzog und Matthias Günter haben den Filmhochschulabsolventen Stefan Keller (Andy Herzog) auf Tour geschickt. Für ihn ein Verlegenheitsjob: Stefan hat keine Ideen für ein Filmprojekt, und so testet er Jugendherbergen in der winterlichen Schweiz – vom Mittelland bis ins Engadin, wo man nicht ganz zufällig auch Christian Schocher antrifft. «Wintergast» ist als Selbstfindungsreise gedacht und irgendwie kommt der Reisende auch ans Ziel – wie auch die Filmer Herzog und Günter (Co-Regisseur und Kameramann). Ein Film quasi als Selbsthilfe ohne finanzielle Basis und Fördergelder bei der Realisation (diese wurden erst bei der Postproduktion beantragt). Man dreht quasi von der Hand in den Mund sprich Kamera. Eine Hommage an Schochers «Krieger» ist der «Wintergast» nicht geworden (war auch nicht so gedacht). Zu sehen ist die graue Selbstfindungstour eines Möchtegern-Filmers in der Lebenskrise.

***°°°

Irrational Man

rbr. Geplanter Mord mit rationalem Verstand. Woody Allen ist ein fleissiger Filmer, fast jedes Jahr ein neues Kinowerk. Nach eher flüchtigen, belanglosen Romanzen wie «To Rome with Love» und «Magic in the Moonlight» serviert er nun einen hintergründigen Krimi um einen depressiven, zynischen Philosophie-Professor. Abe Lucas (Joaquin Phoenix) kokettiert mit Lebensweisheiten und ist ein Schwerenöter. Er fühlt sich jedoch leer und ausgebrannt, trinkt zuviel und kommt erst wieder in die Spur, als er einen perfiden Plan entwickelt, um einen korrupten Richter aus dem Weg zu räumen. Ein perfekter Mord, freut sich Professor, der so neue Lebensenergie tankt und mit der Studentin Jill (Emma Stone) auch Liebesfreuden teilt. Auch wenn Philosophen von Kant bis Kierkegaard im Wortspiel sind, geht es um ein Verbrechen in bester unmoralischer Absicht. Elegant inszeniert, wortreich gepflastert, erweist sich Woodys jüngste schwarze Komödie arg gekünstelt kopf- und wortlastig. Amüsant, aber auch etwas leichtlebig und durchschaubar.

****°°

Yes No Maybe

rbr. Liebesgeplänkel. Vom Sinn des Lebens und des Liebens will der Schweizer Filmer Kaspar Kasics berichten. Dazu begleitet er zwei sehr unterschiedliche Paare und lässt zwei Fachleute räsonieren, die bekannte israelische Soziologin Eva Illouz und den schwedischen Philosophen Sven Hillenkamp. Die beiden spenden kluge Statements über «Gefühle in Zeiten des Kapitalismus» (Illouz) oder «Das Ende der Liebe» (Hillenkamp). Worte, die in diesem Film leicht zu Worthülsen werden, gut tönen, aber oft kaum nachwirken. Interessanter sind da die beiden Paare, die sich finden, reiben, weiterentwickeln. Der Innerschweizer Peter Mäder sucht lange eine Partnerin und findet sie in der Ukrainerin Tanja Jurijwna Voronyanska. Auf der Krim kommt man sich näher – vom Friedhof bis zur Kirche. Beide sind nicht mehr die Jüngsten und wollen eine Ehepartnerschaft wagen. Hannah und Samuel Robertson aus Portland, Oregon, verbindet die Muse, sprich Musik und Poesie. Das Singer-Songwriter-Gespann schlägt sich im Alltag durch, einfach, genügsam, aber nicht ohne Reibereien. Und diese Augenblicke sind dann auch die spannendsten, wenn sich Hannah und Samuel über den Standort von Tomaten streiten und in der Musik selig-innig zusammenfinden. Doch solche Momente sind eher selten im Gefühlspanorama «Yes No Maybe» des Schweizers Kascis. So zerbröselt sein Film über die Liebe, indem er zu viel reinpackt und zwischen Worten, Wunsch und Wirklichkeit pendelt. Es gibt wunderschöne Bildimpressionen, aber auch viel «Dekoration».

***°°°

Hunger Games

rbr. Wahr oder nicht wahr. Was lange währt, wird endlich… Die Bestsellertrilogie «Hunger Games – Die Tribute von Panem» von Suzanne Collins kommt nun zum filmischen Finale. In «Mockingjay, Teil 2» geht’s um die Schlacht ums Capitol. «Mockingjay» Katness Everdeen (Jennifer Lawrence) hat endlich ihre wahre Berufung gefunden und will den tyrannischen Präsidenten Snow (Donald Sutherland) liquidieren. Ein geschrumpfte Truppe aufrechter Kämpfer – Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin), dem mutierten Peeta (Josh Hutcherson) und eine Spezialeinheit – dringen zum Capitol vor. Doch das dauert – zahllose Fallen, Explosionen und Bomben sind zu ertragen und kosten jede Menge Leben. Snow sitzt in der Falle, und Alma Coin (Julianne Moore), Präsidentin von Distrikt 13, übernimmt. Die irritierte Bogenschützin Katness, als Spotttölpel-Symbol zur Führungsfigur aufgestiegen, muss sich entscheiden und bestimmt das Schicksal von Panem wesentlich mit. Die Actionfantasy, wieder von Francis Lawrence in Berlin (Babelsberg), Polen, Frankreich, Kalifornien sowie anderen Orten inszeniert, bietet viel Spektakel, auch intime Momente (in der Kanalunterwelt). Und alles dreht sich um die Frage «Wahr oder nicht wahr»? Am Ende mündet die grosse Rebellion in der Idylle nach dem Motto: Peeta und Katness endlich ein Paar. Bemerkenswert ist die Präsenz von Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman als Plutarch am Rande, der 2014 verstarb. Auch Woody Harrelseon hielt – lebhaft – als Haymitch bis zum Ende durch: Games are over – nach unzähligen Schlachtszenen und 137 Minuten in «Mockingjay, Teil 2».

***°°°

Félix & Meira

rbr. Unmögliche Liebe. Félix lebt in den Tag hinein, bindungslos. Doch der Filou, der nicht erwachsen werden wollte, verändert sich, als sein Vater, der ihn einst verstossen hat, gestorben ist. Sein Interesse an Meira aus der Nachbarschaft erwacht. Sie ist strenggläubige Jüdin, Mutter einer Tochter, in der Ehe mit Shulem (Luzer Twersky) gefesselt. Reduziert auf ihre Rolle als Mutter und Ehefrau, findet Meira kleine Freuden allein in moderner Musik, etwa in Rhythm’n‘Blues. Auf der anderen Seite Félix, ein Junggeselle in der Nachbarschaft, der in den Tag hineinlebt, bindungslos wie ein naiver Junge, der nicht erwachsen werden will. Meira weckt seine Aufmerksamkeit. Man kommt sich näher, obwohl sie nach eigenem Bekunden «keinem Mann in die Augen blicken darf». Eine Reise nach New York stärkt die Zuneigung. Shulem, der orthodoxe Ehemann versucht zu verstehen und sucht das Gespräch mit Meira und mit Félix, dem Konkurrenten. Ist die Ehe, die Familie zu retten? Ist die Liebe stärker als familiäre, gesellschaftliche Bande? Meira (Hadas Yaron) nimmt sich eine Ehe-Auszeit, reist mit ihrer Tochter und Félix (Martin Dubreuil) nach Venedig und erkundet das Leben ausserhalb einer strengen Gemeinschaft. Sie stellt die existenzielle Frage an Félix: «Wohin werden wir gehen?» Der Kanadier Maxime Giroux hatte vorher keinen Zugang zur jüdisch-chassidischen Gemeinschaft. Es hat ihn interessiert und den Zugang gefunden. Sein intimer, fast schon stiller Film – wenig Worte, aber vielsagende Bilder (Kamera: Sara Mishara) – beschreibt die Überwindung von Gegensätzen und Gemeinschaftszwängen, auch eine gewisse Befreiung und Selbstfindung. Der Film, kanadischer Oscar-Kandidat 2015, tut gut in einer lärmigen, effektheischerischen Kinozeit.

*****