«Von Beuys, Béjart und Bauern»

Von Rolf Breiner

Auffallend viele Spielfilmproduktionen berufen sich in jüngster Zeit wieder auf wahre Begebenheiten, zeichnen Leben, Ereignisse und Aktivitäten von Persönlichkeiten nach, wie «Das Leben des jungen Karl Marx» oder McDonalds-Gründer «The Founder». Ebenso spannend sind gleichwohl Filme, die Werke und Wirken von Künstlern wie Beuys, Béjart, Musikern wie Iggy Pop oder globale Probleme dokumentieren und analysieren wie «Bauer unser».

In der Schweizer haben Dokumentarfilme Tradition und finden immer noch guten Kinoboden. Ein Blick auf die aktuelle Szene.

Ein Mann gebärdet sich, als wäre er der Anwalt der wahren Geschichte. Er heisst David Irving und vertrat die These, dass Hitler für die Judenvernichtung gar der Antreiber und Verursacher war und der Holocaust gar nicht stattgefunden hätte. Die amerikanische Historikerin Deborah E. Lipstadt hielt dagegen und bezichtigte den selbsternannten Geschichtsverdreher in ihrem Buch der Lüge und Unwahrheit. Der angegriffene Irving klagte sie wegen Verleumdung an. Den Kampf gegen Geschichtsfälschung und Verbreitung von Unwahrheiten, den Prozess von 1996 beschreibt der Spielfilm «Denial» von Mick Jackson (siehe Filmtipp). Trump und seine «Fake News» lassen grüssen! Eine packende filmische Rekonstruktion. Die Verdichtung dieses fesselnden Gerichtsdramas ist aktuelles Beispiel einer Reihe von Kinofilmen, die sich auf wahre Begebenheiten berufen und filmisch ausmalen – wie «The Founder» über die Entdeckung und Gründer der Fastfood-Kette «MacDonald’s» oder wie «Der junge Karl Marx» von Raoul Peck.

Der Mann mit Hut, Filz und Fett

Ebenso spannend können gleichwohl Dokumentarfilme sein, die eine Persönlichkeit, einen Künstler dokumentieren, ein Ereignis oder globales Problem darstellen und hinterfragen. Er hat die deutsche Kunstszene seit den Sechzigerjahre gestaltet, geprägt. Er beeinflusst viele Künstler heute noch Joseph Beuys, der Mann und Professor mit Hut und Mantel, Fett und Filz, hat seine Auffassung von Kunst und Können gelebt und umgesetzt. «Die Wahl dieser Materialien kommt gar nicht aus einem malerischen Impuls zunächst, sondern sie kommt aus einem plastischen Wollen. Diese Materialien treten auf zu einer Zeit, als ich versucht habe, den Begriff ‘Plastik’ in seine Bestandteile zu zerlegen. Und da tritt Filz auf als ein isolierendes Element innerhalb der Konstellationen von Plastik; unbestimmt, bestimmt und Bewegung. Also das Simpelste von der Welt in Beschreibung eines Vorganges einer Produktion heisst: Unbestimmter Ausgangspunkt, Bewegungsmoment und Form». (Beuys).

Der deutsche Filmer Andres Veiel («Kick», «Wer wenn nicht wir») schuf kein von Fakten getränktes Biopic, sondern eine philosophische Lebens- und Leistungsschau. Beuys ist derjenige, der spricht, deutet, beschreibt – vor allem über seine Beweggründe, Absichten und Einsichten. Dazu kommen einige Stimmen von Kennern, Kritikern, Freunden wie der englischen, 72jährige Kunsthistorikerin und Kuratorin Caroline Tisdall, wie Beuys-Schüler Johannes Stüttgen, wie Künstler und Herausgeber Klaus Staeck. Wichtige Existenz-Schlüsselpunkte etwa der Absturz als Pilot, Krisen und Aktionen (7000 Eichen) werden in Veiels Kunstwerk «Beuys» gewichtet und integriert. Sein Film erweist sich als Spiegelung eines Aktionskünstlers, Weltverstehers, Philosophen und Sehers. Beispielsweise über die Macht des Geldes über die Demokratie, geäussert vor über 40 Jahren: «Heute ist Geld eine Ware, die handelbar ist. Man kann damit spekulieren. Das heisst, Geld ist im Wirtschaftsbereich ein Wesen, das nicht Ware sein darf. Da es aber Ware ist, muss dieser Charakter in eine demokratische Totalität überführt werden.» Es sind denn auch weniger Beuys Werke (die in diesem Jahr in einer grossen Schau im New Yorker MoMA wiederzusehen sind), die Veiel «ausstellt» und herausstellt, sondern der Mensch, Hinterfrager und Analyst gesellschaftlicher Phänomen, Erscheinungen und Fragen. Ganz im Sinne von Beuys.

Jim Jarmusch («Paterson») dokumentiert mit seinem Film «Gimme Danger» die Story der Band «The Stooges» und seines Protagonisten Iggy Pop. Man muss schon ein Iggy-Fan wie Jarmusch sein, um in diese subkulturelle Popwelt vor allem in den Sechziger- und Siebzigerjahre einzutauchen. Der schillernde Frontmann, der sich wild entblösste (was zu seinem Markenzeichen wurde bis zu heutigen Auftritten), mal vollgedröhnt, mal lasziv enthoben und faszinierend, verkörpert ein Teil der krassen enthemmten Popkultur. Der chrismatische Sänger wird zum Wegbereiter des Punk Rock und anderer Poprichtungen. Jarmuschs Porträt ist vor allem eine Huldigung an Iggy Pop. Unzählige Songs fliessen ein (selten ausgiebig lang zu hören), Gigs, Episoden, Abstürze, Wiedervereinigungen. Trotz einiger nicht veröffentlichter Aufnahmen, trotz teilweise spannendem Material verheddert sich Jarmusch in seiner Liebesreklärung Iggy und The Stooges. Die Partikel fügen sich kurz und zerfleddern wieder. Iggy Pop bleibt eine Kunstfigur, selbst Begegnungen etwa mit David Bowie bleiben flüchtiges Beiwerk. Ein fiebriger Film so flüchtig wie das Rauschen und Aufblähen eines Popmoments.

Bühnenkunst – von Beethoven bis Tokio und Paris

Es gibt immer wieder Direktübertragungen von Opernaufführungen im Kino, auch Aufzeichnungen etwa von der Bregenzer Seebühne im Fernsehen, doch selten einen Film über Werden einer Inszenierung oder Performance, über Hintergründe und Einblicke in die Arbeit eines Ensembles. Die leistet jetzt Arantxa Aguirre mit ihrem Film «Dancing Beethoven», bereits 2016 entstanden. Thema sind Choreographie und Inszenierung von Beethovens berühmter 9. Sinfonie (1824). Just zur rechten Zeit (Jubiläum: 30 Jahre Béjart Ballet Lausanne) kommt der Dokumentarfilm in Deutschschweizer Kinos. Über neun Monate begleiteten die Spanierin Aguirre und ihre Equipe Proben und Auseinandersetzungen des Béjart Ballets, die dann zusammen mit dem Tokyo Ballet, dem Israel Philharmonic Orchestra und dem Ritsu Yu Kai Beethovens Neunte in Tokio 2014 als grosse Tanz- und Musikaufführung darboten. Maurice Béjart schuf seine Beethoven-Choregraphie 1964. Sein Nachfolger Gil Roman erarbeitet nun ein neues «getanzters Konzert». Und darum geht es in «Dancing Beethoven». Wahrhaftig hautnah werden die Zuschauer auf eine schweisstreibende Reise mitgenommen – von der Garberobe auf die Bühne, von Privatmomenten in harte Probenarbeit. Privates reibt sich an Professionellem, Augenblicke des kleinen Glücks und der Hoffnung (Schwangerschaft) wechseln sich ab mit denen des Verzagens und Verzichts (lädierte Füsse). Als einfühlsame Beobachterin und intime Erzählerin funktioniert dabei Malya Roman, Tochter des Ballett-Leiters Gil Roman. Eingeteilt in vier Kapitel – vom Winter in Lausanne, Frühling in Tokio, Sommer wiederum in Lausanne bis Herbst in Tokio – führt der Film zur Vollendung. Er vereint Arbeit und Geist, Entstehung eines Gesamtkunstwerks und seine innere Bedeutung. Es ist auch ein Dokument der Freude («Ode an die Freude») und Brüderlichkeit («Alle Menschen werden Brüder»), der menschlichen Solidarität und Gemeinsamkeit. Am schönstem spiegelt dies das Bild der Rosette der Kathedrale von Lausanne, sie wird zum Grundmunster einer furiosen Ballettperformance. Neun Monate Arbeit (Schwangerschaft) für Beethovens Neunte. Einer meinte treffend: Der taube Beethoven hätte in der Ballettaufführung seine Musik wiedererkannt. Schöner kann man dieses Kunstwerk nicht beschreiben.

Auch der Schweizer Filmer Jen-Stéphane Bron («Mai im Bundeshuus») taucht in ein Musiktheater ein: «L’Opéra de Paris». Er dokumentiert Reibungen, Annäherungen, Verschmelzungen der Protagonisten, die Arbeit der Sänger, Tänzer, Musiker, Gestalter und Techniker und anderer Bühnenkräfte an einer Inszenierung. Er lässt die Zuschauer teilhaben an der Pariser Oper – um und in den Kulissen. Das Porträt eines Kulturschmelztiegels.

Billige Nahrung – teuer erkauft

Der Begriff Landwirt trifft of gar nicht mehr zu. Oft bewirtschaftet oder bewirtet er, der Landwirt, gar kein Land mehr, sondern unterhält riesige Mastbetriebe und organisiert Massenproduktion. «Bauer unser» heisst treffend der österreichische Dokumentarfilm von Robert Schabus. «Die ganzen österreichischen Schinken sind in Wahrheit Brasilianer, weil an die Schweine brasilianisches Soja verfütter wird», klärt Benedikt Haerlin von der deutschen Zukunftsstiftung Landwirtschaft auf. Grossen Teilen der Landschaft sind die Zügel des Handels längst aus der Hand genommen worden. Um sich zu vergrössen und rentabel zu bleiben, verschulden sich viele Bauern und geraten in einen Teufelskreis, der von Regeln, Verordnungen und Grossverteilen diktiert wird. Anhand verschiedener Beispiele zeigt Schabus, wie es auf dem Lande zu- und hergeht, wie Umtriebe des Milliardengeschäfts alte Strukturen zerstören, wie kleinere Bauern in den Ruin getrieben werden, wie Umwelt gefährdet und gesunder Menschenverstand gelähmt werden. Martin Suettes Produktion in Kärnten ist fast zwangsläufig auf 3250 Schweine jährlich angewachsen. Franz Tatschl bewirtschaftet im Lavanttal einen Betrieb (Bodenhaltung) mit 65 000 Legehühnern und 56 000 Eiern täglich. Ewald und Natascha Grünzweil betreuen auf ihrem Bauernhof in Oberöstereich 40 Milchkühe nach biologischen Richtlinien. Biobäuerin Maria Vogt und ihr Mann Franz setzen auf Direktvermarktung von Gemüse, Schafen, Milchprodukten, Wein und Getreide. Sie fahren gut ohne Kredite. Simon Vetter kommt mit seinem Biobetrieb (Mutterkühe, Freilandschweine) in Vorarlberg über die Runden, auch dank Direktvermarktung von Gemüse. Er beliefert zwischen 500 und 700 Haushalte im Rheintal.

Die Landwirtschaft geht uns alle an – nicht nur Brüssel oder Regierungen. Immer häufiger und nachhaltiger nimmt die Industrie markant Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft, auch das zeigt der prägnante Film aus Östereich, der weit über die Alpenrepublik hinausgeht und -weist. «Bauer unser» verzichtet auf Horrorbilder und geht gleichwohl unter die Haut. Er sollte an jeder Schule Pflichtstoff sein.

«Pressebilder: Ein wichtiges Kulturgut»

Seit der Jahrtausendwende hat die analoge Pressefotografie ausgedient. Bis dahin wurde von Archiven, Bibliotheken und Museen in der Schweiz ein riesiger und vielfältiger Bilderschatz zusammengetragen.

I.I. Die Fotografien in diesen Archiven sind viel schwieriger zugänglich als die digitalen Datenbanken von heute, aber die Pressebildarchive enthalten wichtige Quellen zur Schweizer Geschichte.

«Schweizer Pressefotografie» gibt zum ersten Mal einen Überblick über die Situation der vorhandenen Pressebildarchive in der Schweiz. Dabei werden zentrale Themen, Fragestellungen, Vorgehensweisen und Potenziale aus der Sicht von erfahrenen Berufsleuten vorgestellt und diskutiert, etwa neue Dimensionen in der Fotogeschichte unter dem Blickwinkel der massenweisen Bilddokumentation, aber auch die jeweils spezifischen historischen Rahmenbedingungen und Produktionsprozesse der Bildbestände.

Schweizer Pressefotografie

Photographie de presse suisse

Einblick in die Archive

Un regard sur les archives

Mit Texten von Alex Anderfuhren, Thomas Bochet, Ricabeth Steiger, Dario Donati, Markus Schürpf, Amandine Cabrio, Gilbert Coutaz, Mathieu Emonet, Nicole Graf, Gianni Haver, Jochen Hesse, Ildikó Kovàcs, Nora Mathys, Mirco Melone, Nicole Schaetti, Barbara Spalinger / Herausgeber Netzwerk Pressebildarchive

Limmat Verlag Zürich, 2016

236 S., Klappenbroschur, 120 Fotografien

CHF 58. € 64.

ISBN 978-3-85791-822-3

Filmtipps

Inversion

rbr. In Familienbanden gefangen. Inversion bedeutet Umkehrung, Eine Inversionswetterlage ist durch Umschichtung geprägt: Die obere Luftschicht ist wärmer als die untere. Und dieser Begriff «Inversion» trifft die Konfliktsituation des Familiendramas genau: Die Verhältnisse werden umgekehrt. Und davon handelt das Familiendrama des Iraners Behnam Bhzadi. Die unverheiratete Niloofar (Sahar Dolatshahi), Mitte 30, führt souverän die Schneiderei ihres verstorbenen Vaters in Teheran weiter. Sie und ihre Schneiderinnen haben ein gutes Auskommen. Niloofar hat eine Beziehung zum Jugendfreund Soheil aufgenommen. Eine Partnerschaft bahnt sich an. Diese selbständige, aber nicht unabhängige Frau betreut ihre schwer asthmakranke Mutter, die auf Raten der Ärzte unbedingt dem Smog Teherans entfliehen und aufs Land ziehen sollte. Für die Familie ist die Sache klar: Nilofaars Bruder Farhad (Ali Mosaffa) und Schwester Soudabeh bestimmen die Jüngste als Schutzbefohlene der kranken Mutter. Hinter ihrem Rücken und über ihren Kopf verkaufen sie Geschäft und Haus und stellen die jüngste Schwester vor vollendete Tatsachen. Sie ist in ihrer Verantwortung gefangen. «Ich bin erzogen worden, Verantwortung zu übernehmen, ohne dass ich gefragt wurde», stellt sie bitter fest. Eine Frau im Dilemma: Niloofar wurde quasi fremdbestimmt, daran gewöhnt der Tradition, den Direktiven der Familie, der Gesellschaft zu gehorchen – und keine Wahl zu haben. Und nun diese Situation: Entweder oder. «Sie benötigt die Inversion, um sich und andere daran zu erinnern, dass sie ein Recht zur Wahl hat», erklärt Behnam Behzadi (45), Fotograf, Schauspieler, Autor, Filmer und Dozent an der Teheraner Hochschule für Kunst. Der Familienkonflikt in «Inversion» steht für eine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung – nicht nur im Iran. Die Verhältnisse ändern sich, die männlich dominierte Hierarchie bröckelt. Behzadi versteht sein Drama als «Stimmungsbild». Schlicht, einfach und direkt erzählt, wird der Konflikt fast still, aber gleichwohl einschneidend ausgetragen, ja dokumentiert, wobei Sahar Dolatshahi als Niloofar eine tragende Rolle zukommt, die sie authentisch und wahrhaftig erfüllt. «Inversion» wird zum Sinnbild einer Veränderung, eines Umbruchs und einer Umkehrung.

****°°

Monsieur & Madame Adelman

rbr. Ein Mann unter Einfluss. Die Konstellation ist nicht nur prickelnd speziell, sondern auch einmalig: Nicolas Bedos (37) ist in Frankreich als Autor und Schauspieler bekannt und erfolgreich. Nun hat er seinen ersten Kinofilm gedreht – mit seiner Frau Dora Tillier als Coautorin und Hauptdarstellerin an seiner Seite. Sie spielen also, wie der Filmtitel andeutet, ein Ehepaar, aber was für eins! Der Film beginnt mit einer Beerdigung, Victor Adelmans (Nicolas Bedos) Beerdigung. Die Witwe Sarah (Dora Tillier) blickt auf 45 Jahre zurück und lässt für einen jungen Biografen ihr Leben, ihre Beziehungen, Passionen und Geheimnisse Revue passieren. Ihr Leben war eine Berg-und Talfahrt – turbulent, bitter und süss, versponnen, verlogen, verliebt. Unter anderem wird offenbar, dass dieses Leben den Stoff der Romane lieferte, die Adelman unter dem Namen seiner Frau publizierte. Dieser amüsante, amouröse Clinch (über zwei Kinostunden) hat Esprit und alle Zutaten einer Liebeskomödie und -tragödie. Locker aufgeteilt in 15 Kapitels, setzt dieses Panoptikum einer Beziehung, einer Verschwörung und Liebe um 1972 ein mit der «Strategie des Zufalls», führt über «Ekstase (Kapitel 3), «Das Wunder des Lebens», «Geburt» und «Geld» (1980) bis zum «Untergang» (2016). Am Ende überwiegt das Lachen, der Schalk. Man spürt, dass die Schöpfer Nicolas und Doria eine eingefleischte, eingefuchste Gemeinschaft bilden – auch im Leben jenseits des Kinos. Ein Film, der vor Lebenslust sprudelt, rührend, spöttisch, vor allem aber auch eine Liebeserklärung an Frauen ist.

****°°

L’Opéra de Paris

rbr. Herzschlag der Oper. Er hat mit grossem Erfolg den Bundeshausbetrieb beäugt, beobachtet, dokumentiert, ist den Polit-Akteuren auf die Pelle gerückt, hat gefragt, hinterfragt, sie beleuchtet, es gab eben «Mais im Bundeshuus» (2003). Gut zehn Jahre danach hat der Lausanner Jean-Stéphane Bron sich an ein ganz anderes, aber auch komplexes Thema gewagt, an die Pariser Opernhäuser Garnier und Bastille. Die Zeit war günstig: 2014 übernahm Stéphane Lissner (vormals Mailänder Scala) die Leitung der beiden Häuser an der Seine. Hartnäckig bohrte und warb Bron um die Einwilligung des Leiters zum Dreh, bis der einwilligte. Der Regisseur ist kein Opernkenner oder Fan, aber an Institutionen und Menschen interessiert. Er tauchte tief in den Opernbauch von Paris, nahm an Sitzungen der Direktion teil, war Zeuge des Knatsches zwischen Lissner und dem Ballettchef Benjamin Millepied, begleitete den aufstrebenden Sänger Mischa Timoschenko, dokumentierte Proben, technische Arbeiten wie auch das Putzen nach einer Aufführung. Nur vereinzelt fliessen Opernszenen ein. Besonders haften bleibt die Episode mit dem Stier «Easy Rider», der für die Oper «Moses und Aaron» auf die Bühne bugsiert wurde und Ängste bei Chormitgliedern schürte. Brons akribischer Blick hinter die Kulissen, Mechanismen, Entscheidungen und Einsätze verdichtet sich zu Panoptikum einer gelebten, erarbeiteten Opernwelt. Es sind nicht Glamour und Glorie oder ein musikalisches Theaterspektakel, was Bron interessierte, sondern die Factory, das Teamwork, diese Welt, welche Kunst herstellt. Er erklärt nicht, sondern zeigt und lässt Beteiligte sprechen, was manchen Zuschauer vielleicht etwas ratlos macht. Aber das macht nichts, denn Teilhaben und Teilnehmen sind hier wichtiger.

*****°

Human – Die Menschheit

rbr. Vom Sinn des Lebens. Der phänomenale Film des französischen Fotografen Yann Arthus-Bertrand hat einen langen Weg hinter sich, bis er zu uns kam. Es geht um kein geringeres Thema als Menschsein – um Leben, Sinn und Existenz. Der Filmer hat in über 60 Ländern mit 2020 Menschen Gespräche geführt und in ein Bildwerk einfliessen lassen. «Kommentiert» oder flankiert werden die Geschichten, Aussagen und Befindlichkeiten der Menschen mit meisterhaften Luftaufnahmen. Die Kamera fährt über bizarre Landschaften, die sich als grandiose Sandformationen oder Stromverästelungen entpuppen. Diese Luftaufnahmen (Yazid Tizi) faszinieren, lassen den Zuschauer innehalten. Bilder der Erde, die auch Geschichten erzählen, assoziieren. Yann Arthus-Bertrands Film stellt fundamentale Frage. Menschen allen Alters, aller Hautfarben, aller Herkunft antworten, beschreiben ihre Erkenntnisse, Wünsche, Ziele, Hoffnungen. Der Film ist kein Pamphlet, kein Panoptikum, sondern ein Kaleidoskop. Er setzt Mahnzeichen, gibt den Menschen und der Erde eine Stimme. «Ich träumte davon, einen Film zu machen, in dem die Kraft der Worte nachhallt und sich wiederspiegelt in der Schönheit der Erde», bemerkte der Spezialist für Luftaufnahmen. «Der Film transportiert die Stimmen der Männer und Frauen, die ihre Geschichten erzählen. Es sind ihre Botschaften. Mein Wunsch ist es, dass jeder den Film auf eigene Weise nutzen kann.» Die Menschen, formal streng und schematisch festgehalten, bleiben quasi anonym, ihre Lebensumstände und Herkunft werden nicht weiter erörtert oder vertieft. Der Film schliesst politische Töne nicht aus, ist aber durch und durch von humanitären Ideen und Zielen geleitet. Ex-Präsident Uruguays, José Mujica, etwa macht darauf aufmerksam, dass man nicht Zeit fürs Geldverdienen verschwenden sollte, um Konsum zu befriedigen, denn damit man verschwende man nur die Zeit seines Lebens. «Human» regt an und zeigt Gegensätze: Ausbeutung und Reichtum, Kummer und Zufriedenheit, Mensch und Natur. Die hier vereinigten Worte und Bilder (Chefkameramann Bruno Cusa) sind Zeugnis und Mahnmal zugleich, bewegend und denkwürdig. Im Kino sind die zweieinhalb Stunden Menschheitsreise keine Minute zu lang. Es existieren auch Fassungen mit 191 oder 143 Minuten (Theatrical Movie) sowie 131 Minuten (TV-Fassung). Eine beispielslose Dokumentation von und mit Menschen für Menschen!

*****°

Sage femme – Ein Kuss von Béatrice

rbr. Loblied auf die Hebamme. Zwei Frauen, jede auf ihre Weise stark, eigenwillig und unabhängig. Die Hebamme Claire (Catherine Frot) ist von echtem alten Schrot und Korn, weiss aber, dass ihre Tage als traditionelle Geburtshelferin gezählt sind. Es sei denn, sie passt sich einer modernen «Geburtenanstalt» an. Béatrice (Catherine Deneuve) ist von anderem Kaliber – elegant, charmant, lebensfroh – eine Abenteurerin. Sie entpuppt sich als Ex-Geliebte von Claire’s Vater. Sie hat ihn verlassen hat und soll ihn so in den Selbstmord getrieben haben. Veränderungen sind angesagt – sowohl bei Claire, dessen Sohn auszieht, und als auch bei Béatrice, die ihre Lebenslust trotz Tumor nicht verloren hat. Claire sperrt sich, hält zur überraschend aufgetauchten Béatrice Distanz und erliegt irgendwann doch dem Charme der alternden Diva, die offensichtlich ihren Lebensunterhalt am Spieltisch verdient. Das etwas trostlose Dasein der engagierten Hebamme in Mantes-la-Jolie, einem Vorort von Paris, frischt ein drolliger LKW-Fahrer Paul (Olivier Gourmet, «Der junge Karl Marx») auf. Das ganze Beziehungsnest wirkt freilich etwas konstruiert. Die tragikomische Romanze lebt von den Hauptdarstellerinnen Frot und Deneuve, die auch in einer Mutter-Tochter-Geschichte oder Herrin-Sklavin-Tragödie brilliert und fasziniert hätten. Martin Prevosts sympathischer Frauenclinch ist auch eine Hommage an getreue Hebammen. Prevost fasst die Gelegenheit beim Schopfe und lässt uns an sechs Geburten teilnehmen, wenn ich richtig gezählt habe.

***°°°

The Pirates oft the Caribbean – Salazars Rache

rbr. Ein Trunkenbold und andere Meeresgeister. Wenn man an Piraten im Kino denkt, drängt sich seit Jahren unweigerlich Johnny Depp auf. Dem aktuellen Sequel-Trend entsprechend, wird Captain Jack Sparrow (der Spatz) alias Depp aktiviert, nunmehr im fünften Aufguss seit 2003 (Millionen Kassengelder winken nach wie vor). Die Story ist im Grunde immer dieselbe: Es geht um verborgene Schätze, Flüche und Erlösung. Der junge Seemann Henry (Brenton Thwaites) will seinen Vater (Orlando Bloom) von einem bösen Fluch befreien, Piratenjäger Hector Barbarossa (Geoffrey Rush) wie auch der in den Meeresuntergrund verdammte Captain Salazar (Javier Bardem, gruselig präsent) wollen endlich wieder irdisch werden. Neben Royal-Navy-Youngster Henry Turner mischt in dem Gruselensemble auch eine gewisse Astroexpertin Carina Smyth (Kaya Scodelario) ansehnlich mit, um den Dreizack des Poseidon zu finden (für Uneingeweihte: Poseidon ist der griechische Gott des Meeres). Doch die Story – wer mit wem warum und wozu etc. – ist ebenso nebensächlich wie der der Kurzauftritt Paul McCartneys als Jacks Onkel in den Verliessen. Es gibt tolle Action- und Trickszenen, beispielsweise ein Tresorraub mit Pferdestärken oder diverse Schiffsaktionen, doch nach gut zwei Stunden hat man genug vom ewig besoffenen Piratengockel Sparrow, den Techtelmechtel unter und über Wasser, Spuk und Spässchen. Die Regisseure Joachim Ronning und Espen Sandberg haben Energieviel in ihre Piraten-Action-Maskerade gesteckt. Letztlich bietet das fünfte Piratenabenteuer, in Australien gedreht, das gewohnte bunte Spukabenteuer – altmodisch unterhaltsam (meistens) wie eine Geisterbahnfahrt, ein dick aufgetragene Maskerade und Schmierenkomödie. Das Ende signalisiert eine sechste Freibeuteraktion, wenn Depp denn will. Aber wer schlägt schon eine Gage von 90 Millionen Dollars aus!

***°°°

Une vie ailleurs

rbr. Kampf der Mütter. Eine wahre Begebenheit und eine biblische Geschichte standen Pate für das Drama um den neunjährigen Knaben Felipe (Dylan Cortes), um den sich zwei Mütter streiten. König Salomon hat in der heiklen Frage «Wer ist die richtige Mutter – die leibliche oder die besitzergreifende» scheinbar brutal, aber weise entschieden. Er drohte, das Kind zu opfern und zweizuteilen, um die wahre Mutter herauszufinden… Im Drama «Une vie ailleurs – Ein Leben anderswo» geht es um dieselben existentiellen Fragen. – Vater Pablo hatte den fünfjährigen Sohn Felipe nach der Scheidung entführt. Die Mutter Sylvie (Isabelle Carré) suchte vier Jahren ihren verlorenen Sohn, bis sie erste Spuren in Montevideo fand. Sie schickt den befreundeten Sozialarbeiter Mehdi (Ramzy Bedia) auf die Reise, um Felipe zu ihr zurückzuholen. Der wird tatsächlich in einer Kleinstadt namens Florida fündig, dem Heimatort des verstorbenen Vaters in Uruguay. Er freundet sich mit den Erzieherinnen an, Felipes Grossmutter Norma (Virginia Mendes) und Tante Maria (Maria Dupláa). Besonders Maria, die Schwester Pablos, kümmert sich mütterlich um den Knaben, im Glauben Felipes Mutter sei tot. Mehdi zögert, seine Mission offenzulegen. Die ungeduldige Sylvie reist überraschend an und will Klarheit. Mittler Mehdi erkennt, dass sich die Rollen nicht einfach tauschen lassen. Regisseur Olivier Peyon hat zusammen mit Cécilia Rouaud das Drehbuch geschrieben, um einen «warmherzigen Film mit einer «Mischung aus Humor und Wohlwollen» (Peyon) zu schaffen. Geeignete Drehplätze fand er in der Kleinstadt Florida (Uruguay). Peyons Beziehungsdrama besticht durch genaue Beobachtung, Einfühlungsvermögen und letztlich «biblische» Weisheit.

****°°

Stille Reserven

rbr. Die Toten und die Lebenden. Ein düsterer apokalyptischer Science-fiction-Thriller, der im Sog grosser Kinospektakel unterzugehen droht. Dabei hat diese Vision menschlich-materieller Abgründe mehr Substanz und Spannung als manche aufgepushte Actionorgie. Mit «Stille Reserven», so der Filmtitel, sind halbtote Menschen gemeint, die als Reserve- und Ersatzteillager dienen, als Gebärmaschinen oder Informationsspeicher. Die Gesellschaft der nahen Zukunft ist zweigeteilt, so erzählt Valentin Hitz in seinem Film: in (verschuldete) Menschen, die wiederbelebt künstlich am Leben erhalten werden, und in solchen, die sich ihren Tod erkaufen. Dafür gibt es in diesem Wiener Zukunftsszenarium eine gigantische Gesellschaft, die Todesversicherungen anbietet, heisst, einen gebührenden Tod gegen entsprechendes Entgelt garantiert – ohne Ausschlachtung und künstliche Verlängerung. Einer der Versicherungsagenten ist der coole, scheint’s seelenlose Vincent (Clemens Schick). Seine skrupellose Chefin (Marion Mitterhammer) setzt ihn auf den schwerreichen Unternehmer Sokulow (Daniel Olbrychski) an, um eine entsprechende Versicherung abzuschliessen. Um an das «Opfer» heranzukommen, macht sich Vincent, ein aalglatter Typ, der wie ein Roboter wirkt, an dessen Tochter Lisa (Lena Lauzemis) ran und entwickelt – auch das ist unheimlich – Gefühle für diese Frau, die sich vom Vater abgesetzt hat, ein Doppelleben als Barsängerin und Widerstandskämpferin führt. Die Rebellen aus den Slums wollen unter Leitung von Gerhard (Marcus Signer, bekannt als «Der Goalie bin ig») den Versicherungskonzern lahm legen und die «Stillen Reserven» erlösen. Die untergründige Liebesgeschichte endet ebenso düster wie die ganze Revolte, sie wirkt in diesem ungeheuren Szenarium etwas aufgesetzt, wenn auch reizvoll. Insgesamt betrachtet, überzeugt der kühne Thriller durch sein Styling, durch visionäre Kraft und elegante, gleichzeitig diabolische Bilder (Kamera: Martin Gschlacht). Valentin Hitz (48), in Stuttgart geboren, in Zürich aufgewachsen und in Wien Fuss gefasst, schuf ein dystopisches Kabinettstück, eine österreich-schweizerisch-deutsche Koproduktion, das am Zurich Film Festival 2016 ausgezeichnet wurde – faszinierend trotz makabrer, abgründiger Tendenz.

****°°

Song to Song

rbr. Liebe, Triebe, Hiebe. Der Titel suggeriert, dass es um Musik geht und möglicherweise eine Variante von «La La Land» aufgetischt wird, weil doch der smarte Sympathieträger Ryan Goling mit von dieser Hollywood-Partie ist. Nichts von dem. Musik ist nur sporadisch zu hören, und Gosling mimt MV, einen aufstrebenden Songwriter, der sich in die Musikerin Faye (Rooney Mara) verguckt. Und die bändelt – aus Liebe oder Karriereehrgeiz ? – mit dem Musikmogul Cook (Michael Fassbender) an. Und so dreht sich das Sex-Karussell so turbulent, sodass man manchmal nicht mehr weiss, wer denn jetzt mit wem und warum in dieser Dreiecksaffäre. Zumal noch andere Schönheiten auftauchen – Natalie Portmann als knackige Kellnerin Rhonda, Bérénice Marlohe als Faye-Verführerin Zoey und Cate Blanchett als Amanda. Die Triebe treiben es schön bunt. Es gibt eine Tote und anderes zu sehen in und um Austin (Austin City Limits Festival), Texas, viel Mode und einige Musikgrössen: Iggy Pop bei einem überflüssigen Auftritt, die schwedische Sängerin Lykke Li als BVs Ex-Freundin, die Red Hot Chili Peppers und nicht zuletzt Patti Smith (Statement und Performance «God Running»). Autor und Regisseur Terrence Malick fabrizierte eine wilde wirre Achterbahnfahrt, bei der man froh ist, dass sie nach langen 145 Minuten zu Ende ist.

**°°°°

King Arthur – Legend of the Sword

rbr. Aufstieg eines grobschlächtigen Schwertträgers. Wer zählt die Filme fürs Kino und fürs Fernsehen, Serien, Bildergeschichten, Bücher, die vom sagenhaften Schwert Excalibur, dem legendären König Arthus, magischen Kräften, der Burg Camelot und seiner Tafelrunde im frühen Mittelalter erzählten. Den Auftakt zu einer neuen Reihe mit angekündigten sechs Filmen machte Guy Ritchies Fantasyabenteuer «King Arthur – Legend of the Sword». Ritchie taucht tief in finstere Mittelalter, schildert den Meuchelmord an den rechtmässigen König, Arthurs Vater, durch dessen Bruder Vortigern (Jude Law), das Aussetzen des Kleinkindes (Moses lässt grüssen) und Grosswerden des jungen Arthur, bemuttert von einer Prostituierten, im schmuddeligen Londonium (London auf Lateinisch). Der machtgierige Onkel Vortigern macht sich zum König, ständig in Sorge, dass eines Tages einer auftaucht, der das magische Schwert Excalibur aus dem Felsen zieht und ihm den Thron streitig macht. Und so rollt das mittelalterliche 3D-Actionspektakel bombastisch mit Feuer und Schwert ab.

Regisseur Guy Ritchie nimmt sich dabei einige Freiheiten heraus – bevölkert das Set mit Monstern und veranstaltet allerlei Hokuspokus, schwankt zwischen «Herrn der Ringe», Hieb- und Stich-Action, «Spartakus», Königsdrama und Fantasy-Mythos. Es geht um Tyrannenmord und Edelmut, Kampf gegen Unterdrückung und Errichtung eines noblen Königreichs. Statt des berühmten Zauberers Merlin macht hier die magische Amazone Guinevere/Ginevra (Astrid Bergès-Frisbey – eine Entdeckung), mächtig Eindruck. Schönling Jude Law wandelt sich zum tyrannischen Fiesling, und Charlie Hunnam mit einer Frisur wie aus den Dreissigerjahren lässt die Muskeln als grobschlächtiger Haudegen spielen, ein kantiger Kerl, dem man freilich königliches Blut und edlen Charakter schwerlich abnimmt. Gleichwohl kann aus dem Schlägertypen aus der Gosse ein grosser Thronbesetzer und Herr der Tafelrunde in den folgenden Filmen werden.

Mir persönlich gefallen freilich das bildgewaltige Epos «Excalibur» (1981) von John Boorman, der ursprünglich den «Herrn der Ringe» verfilmen wollte, aber aus technischen und finanziellen Gründen scheiterte, und «Lancelot du Lac» (1974), die poetische Ritter-Version von Robert Bresson, besser als die aktuelle, rüde Schlacht- und Schwerterorgie um den jungen Arthur.

***°°°

Aliens: Convenant

rbr. Bruderduell der Humanoiden. Vor 38 Jahren (!) machte eine wieselflinke Kreatur ein Raumschiff unsicher und nistete sich todbringend ein. Kreator dieses Alien-Monsters war der Schweizer Künstler H.R. Giger und Ridley Scott der Regisseur. Und der will’s nochmals (oder mehrmals, wie man hört) wissen, hat eine neue Space-Exkursion angeschoben. Wir erleben den Disput zwischen dem Androiden David (Michael Fassbender) und seinem Schöpfer. Schnitt. Und schon werden wir auf ein Raumschiff gebeamt und machen Bekanntschaft mit einem anderen weiter entwickelten Robotermenschen namens Walter (Fassbender). Dieser managt die Reise des Raumschiffs Conventant. Die Crew befindet sich im Tiefschlaf wie auch Kolonisten und 1400 Embryos. Ziel ist ein Planet, der sich für eine Kolonisation durch Menschen eignen soll. Ein bedrohlicher Zwischenfall im All veranlasst David die Notfall-Crew zu wecken. Das führt zu Komplikationen, der Captain stirbt und der unsichere Oram (Billy Drudup) muss die Verantwortung übernehmen, unterstützt von der Stellvertreterin Daniels (Katherine Waterston). Die Besatzung stösst unerwartet auf einen Planeten, der offensichtlich ideale Lebensbedingungen für Menschen bietet. Captain Oram will ihn erkunden, Daniels ist dagegen. Die Expeditionstrupps stossen dabei auf das Raumschiff Prometheus, das vor zehn Jahren verschollen ist. Sie finden unzählige verkohlte, erstarrte Menschen, gefährliche Kreaturen und einen Retter, den Humanoiden David. Und der geleitet die Trüppchen der Covenant in sein Reich. Ein gefährliches Studier- und Experimentlabyrinth. Einige Mitglieder werden befallen, aus ihnen brechen Aliens, wachsen zu Monstern und nehmen mit jedem Opfer mehr schleimige menschenähnliche Gestalt an. Mehr sei nicht verraten. – Die Landung ist ein Desaster, aggressive Aliens kleben am Raumschiff und die Überlebenden setzen ihre ungewisse Reise fort, von einem Humanoiden geleitet. Man muss kein Hellseher sein, dass es Ridley Scott, immerhin 79 Jahre rüstig, auf weitere Aliens-Folgen abgesehen hat. Sein düsterer Space-Trip, getrieben von der Hoffnung auf ein ausserirdisches Paradies, nimmt Gigers alte Horrorkreaturen auf, entwirft neue Visionen über die Vermenschlichung von Robotern und Bedrohung durch fremde Lebensformen. Dem Weltall sind keinen Grenzen gesetzt, des Filmers Phantasien auch nicht. Scotts Wiedererweckung und Weiterführung seiner Alien-Saga kann weit führen. Diese jüngste Episode, eine Reise in die Finsternis, Verlorenheit und Verluste, packt mehr als viele apokalyptische Visionen. Der Horror nimmt nicht nur Giger-Gestalt an, sondern fristet sich ins Hirn. Es gibt keine Sicherheit, kein Vertrauen, und die Liebe stirbt auf der Reise ins Jenseitige.

****°°

Die Taschendiebin

rbr. In der Frauenfalle. Korea kuscht um 1930 unter den japanischen Invasoren. Die attraktive Sookee (Kim Tae-ri) schlägt sich als Taschendiebin durch und wird von einem windigen Kleinganoven eingespannt. Der aalglatte Kerl gibt sich als Graf Fujiwara (Ha Jung-woo) aus und will an das Vermögen der reichen japanischen Erbin Hideko (Kim Min-hee). Er plant, sie zu heiraten, um sie dann «auszuplündern». Sookee soll ihm zur Hand gehen und als Dienstmädchen das Vertrauen der Lady erschleichen Der perfide arrangierte Raubzug scheint zu klappen, doch die japanische Adelige, auf die auch ihr perverser Onkel, ein Sammler von Pornografie, abgesehen hat, verliebt sich in die schönen Bedienstete. Und die entdeckt eine neue Gefühlswelt. Gleichwohl lässt sich Hideko zur Heirat verführen, wird dann aber kurzerhand vom Heiratsschwindler Fujiwara entmündigt und für verrückt erklärt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Film setzt erneut an und schildert die Geschehnisse aus der Sicht Hidekos. Und das Schlusskapitel wird zur mörderisch-männlichen Abrechnung. Mehr sei nicht verraten in diesem perfiden Zusammenspiel von Männern und Macht, Lügen und Lust, Leidenschaft und Liebe. Der Koreaner Park Chan-wook, Gewinner der Goldenen Palme 2003 für Oldboy (2003), hat sein Erotik- und Psychothriller quasi in drei Akten oder Perspektiven angelegt. Er verarbeitete Motive des Romans «Solange du lügst» (Fingersmith, 2002) von Sarah Waters zur eigenen Geschichte, hat Zeit (vormals viktorianisches Zeitalter) und Schauplätze verändert. «Die Taschendiebin» ist ein erstklassiger Thriller, aber auch leidenschaftlicher Liebesfilm und böses Geschlechterdrama. Starke Frauen – verruchte Männer, erlesen in der Inszenierung, ungemein ästhetisch und sinnlich: Ein Meisterwerk der Manipulation und Täuschung.

******

20th Century Women

rbr. Ein Dreier mit… Der Titel «20th Century Women» klingt etwas hochtrabend, trifft aber, wenn man ihn herunterschraubt. Drei Frauen, drei unterschiedliche Generationen: Die energische Mutter und Erzieherin Dorothea (Annette Bening), 55 Jahre rüstig, bemuttert ihren 15jährigen Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann). In ihrem grosszügigen Haus in Santa Barbara haben sich die punkige Fotografin Abbie (Greta Gerwig) und der hippige Handwerker William (Billy Crudup) einlogiert – mehr oder weniger. Auch die 17jährige Julie (Elle Fanning) aus der Nachbarschaft gehört zur Familiengemeinschaft Ende der Siebzigerjahre. Und alles zum Wohl des Teenagersohns. Dorothea versteht ihren Sohn irgendwie nicht mehr und sucht Hilfe bei ihren Freundinnen, die Jamie auf den rechten Weg zum Erwachsenen bringen sollen. Er versucht, sexy Julie anzubaggern und mit ihr Sex zu haben, doch weist sie ihn zurück, um die Freundschaft nicht aufs Spiel zu setzen. Und so laufen gutgemeinten Hilfeaktionen ziemlich ins Leere. Jüngling Jamie nimmt selber das Heft des Handelns in die Hand, während Abbie und William, Julie und Dorothea mit eigenem Gefühlsleben, Sex und Einsamkeit nicht klar kommen. Nein, Mike Mills‚ Geschlechtsturbulenzen kumulieren nicht zum Drama oder zur Tragödie, sondern erweisen sich als lockere Zeitgeistkomödie, als heitere, melancholische Reminiszenz auf die Generation X und auf eine Zeit, als US-Präsident Jimmy Carter das Weisse Haus verlassen musste, die Revolution im Iran begann und Amerika mit einer Energiekrise konfrontiert wurde. Sein Film ist eine Liebeserklärung an diese Zeit und die Frauen. Schön geschönt, aber herzerwärmend – mit einem vorhersehbaren Ende.

***°°°

Der junge Karl Marx

rbr. Die sozialistischen Wilden. Wie bringt man epochale Geister, ihre Ideen und Ambitionen auf die Leinwand? Wie erklärt man einem breiten Publikum den Initiator einer Revolution und sein Werk? Raoul Peck, der zusammen mit Pascal Bonitzer das Drehbuch erarbeitete, setzt auf jugendliche Kraft und Saft und taucht in die Londoner Arbeiterwelt des 19. Jahrhunderts, Der Film wechselt nach Paris, schildert private Verpflichtungen und Verflechtungen, die Auseinandersetzungen diverser Gruppierungen und die Geburt des «Kommunistischen Manifestes». Friedrich Engels (Stefan Konarske), betuchter Sohn eines Fabrikbesitzers, stammt aus Deutschland, setzt sich für Arbeiter ein und prangert die erbärmlichen Verhältnisse an. Er hat eine Schrift über die Verelendung des englischen Proletariats verfasst und lernt in Paris den etwa gleichaltrigen Karl Marx (August Diehl) kennen. Der wiederum war in Köln als Journalist bei der Rheinischen Zeitung tätig, gerät unter Druck und exiliert 1842 mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) nach Frankreich. Hier raufen sich die beiden Geistesarbeiter zusammen. Man säuft und lacht zusammen, streitet und unterstützt sich. Engels greift dem notorisch verschuldeten und an Geldknappheit leidenden Marx immer wieder unter die Arme. Abermals auf der Flucht vor politischer Verfolgung finden die beiden in London im «Bund der Gerechten» eine Art politische Heimat. Die beiden Denker schreiben ein Parteiprogramm, das als «Manifest der Kommunistischen Partei» in die Geschichte eingeht: Die Geburtsstunde der KP und der Beginn gewichtiger Werke von Marx & Engels («Das Kapital» etc.). Der Spielfilm des aus Haiti stammenden Regisseurs Raoul Peck, der praktisch parallel am Film «I Am Not Your Negro» arbeitete, verzichtete, wenn es ging, auf allzu theoretische Erläuterungen und Ausführungen. Er zeigt den ungestümen Theoretiker Marx, den bürgerlichen Revolutionären Engels und eine schier unerschütterliche Jenny, die den Brüdern im Geiste zur Seite steht. Es sind Szenen aus dem Londoner Arbeitermilieu, die Debatten in Pariser Kneipen und Fetzerei mit anderen Sozialkämpfern, die beeindrucken. Der altbekannte Bart des Manifest-Vaters verdecke nicht nur das Gesicht von Marx, ist Peck überzeugt. «Im Jahr 2017 verdunkelt er die Möglichkeit einer bedachten Reflexion und Auseinandersetzung und verhindert dabei, den tatsächlichen Beitrag dieses wissenschaftlichen und politischen Denkers zu entdecken, seine aussergewöhnliche Kraft der Analyse, seine humanistischen Bestrebungen, seine berechtigte Sorgen über die Verteilung des Wohlstands, die Kinderarbeit, die Gleichstellung der Geschlechter, die Ausdehnung der Märkte, die Globalisierung usw. – Themen von höchster Aktualität, in Europa und anderswo.» Dem phasenweise malerischen Historienfilm sind Stimmigkeit und Spannung nicht abzusprechen, doch wird man den Eindruck nicht los, als wolle Peck den Gewohnheiten eines Fernsehpublikums gerecht werden, das an illustre Mehrteiler über Industriedynastien oder Familien (Krupp, Die Manns), historische Stoffe und Ereignisse (Gotthardtunnelbau) gewohnt ist. Konventionell, durchaus zeitgemäss erzählt, solide gespielt und bequem zu konsumieren, wird «Der junge Karl Marx» zum «llustrierten Klassiker» fürs Kino.

****°°

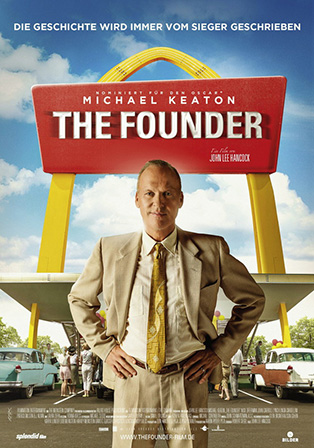

The Founder

rbr. Idealisten und Geschäftemacher. Vom Handlungsreisenden zum Millionär oder Wie ein gerissener Fuchs sich ahnungsloses Federvieh holte – könnte man den Film «The Founder» auch überschreiben. Ein Stoff für Hollywood und Regisseur John Lee Hancock («Saving Mr. Banks», «The Blind Side – Die grosse Chance»). Denn es geht um nichts Geringeres als die Entstehung des McDonald-Imperiums. Und das geht so: Der gut 50jährige Handlungsreisende Ray Kroc (exzellent: Michael Keaton) tingelt Mitte der Fünfzigerjahren mit seinem Plymouth durch die amerikanischen Lande, um ein Monstrum von Milchmixer an die Leute zu bringen. Ziemlich erfolglos. Dann stösst er im kalifornischen Nest San Bernardino auf eine neuartige Verpflegungsstätte, heute würde man Fast-Food-Shop sagen. Hier betreiben die Brüder Mac (John Carroll Lynch) und Dick McDonald (Nick Offerman) ein Imbissrestaurant, das grössten Wert auf Schnelligkeit, genormte Produkte und Qualität legt, die Geburtsstätte des Hamburgers à la McDonald. Der gewiefte Kroc erkennt das Verkaufspotenzial, schleicht sich in die «Bruderschaft» als Partner mit grossen Versprechungen ein und gibt dem Produkt Gesicht und Namen: MacDonald’s. Mit dem goldenen Logo-Bogen setzt er eine einprägsame Marke. Die Brüder, Idealisten, die sich eigentlich mit ihrem Lokal bescheiden möchten, werden vom «Haifisch» Kroc quasi ausgepowert und letztlich entmündigt. Der zieht eine Franchisekette weit über Kalifornien auf, heuert jungen Paare an, die mit Begeisterung und Disziplin seine Vorgaben erfüllen, und ist trotz finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr zu bremsen. Am Ende sind die Namensgeber die Gelackmeierten und «The Founder» sahnt gewaltig ab, wobei er ja nicht der Begründer, sondern nur der Vermarkter mit Visionen ist. Ein gigantischer Erfolg, auch weil das Fast-Food-Produkt amerikanische Identität und Philosophie vermittelt und verkauft. – Das Businessdrama zeichnet eine Erfolgsstory made in USA lustvoll und geradezu sarkastisch nach. Das Märchen vom kapitalen Aufstieg ist denn auch eine bittere Tragödie und ein Zeitbild der Fünfzigerjahre. Hancocks Film, der einige Seitenhiebe ans US-Business und den Kapitalismus austeilt, belässt es nicht beim Biopic eines Ehrgeizlings, sondern zieht durchaus Parallelen zu heute. Der schlitzohrige, skrupellose Geschäftsmann Kroc – Abzocker oder findiger Vermarkter? – erinnert zu recht an den aktuellen Präsidenten, der es mit Ehrlichkeit und Versprechen nicht so genau nimmt, wohl aber von Erfolg und Machtgelüsten geleitet wird. Amerikanisches Kino von der besten Seite.

****°°

Denial

rbr. Vertuscht, verleumdet, verloren. Ein (juristisches) Ereignis aus den Neunzigerjahren, von vielen unbeachtet oder gar vergessen, ist aktueller denn je. Es geht um Wahrheitsfindung damals und auch heute – angesichts eines US-Präsidenten, der Tatsachen verdreht, Fakten erfindet («Fake News») und sich damit auch noch brüstet. Ähnlich gelagert ist der Streitfall um die Holocaust-Leugnung § britischen «Historikers» namens David Irving. Die US-Autorin und Spezialistin für jüdische Zeitgeschichte, Deborah Esther Lipstadt, griff dessen Thesen und Behauptungen an und wurde von Irving 1996 verklagt wegen übler Nachrede und Geschäftsschädigung. Im Zentrum des Justizthrillers «Denial – Verleugnung» steht dann auch der Prozess um den Leugner und Geschichtsfälscher Irving sowie seine dreiste Behauptung, es hätte keinen Holocaust, also keine Judenvernichtung unter den Nazis, gegeben. Deborah E. Lipstadt, grandios vertreten und verkörpert durch Rachel Weisz, steht unter Anklage. Sie muss laut britischem Recht beweisen, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Lipstadt wird aus taktischen Gründen von ihren Anwälten dazu angehalten, nicht im Prozess auszusagen und entsprechend in Erscheinung zu treten, ebenso wenig wie Holocaust-Überlebende. Die Fäden zieht Rechtsanwalt Richard Rampton (Tom Wilkinson) – akribisch, äusserlich ruhig, hochintelligent und strategisch effizient. Sein Gegenspieler ist der raffinierte, aber auch hochnäsige Antisemit Irving (Timothy Spall, «Mr. Turner»). Obwohl Kenner der Materie Ausgang und Verlauf des Prozesses kennen, vermag Regisseur Mick Jackson mit seinem packenden Menschen- und Gerichtsdrama bis zur letzten Minute (110 Minuten) zu fesseln. Immer wieder verlagert er die Ebene vom Gerichtssaal auf persönliche Ebenen. Andeutungen wie eine Exkursionssequenz im polnischen KZ Auschwitz genügen, um an den Horror der organisierten Menschenvernichtung durch die Schergen des Nationalsozialismus zu erinnern. Die Stärken des Film, basierend auf Lipstadts Buch «History on Trial: My Day in Court With a Holocaust Denier», sind Aussparungen, Dialoge (sehr eindrücklich zwischen Rampton und Lipstadt), Authentizität (fast dokumentarisch) und eine brillante Schauspielercrew. Die nachhaltige Bedeutung des Zeitdramas beruht auf die Entlarvung einer Lüge und eines Leugners, der sich in den Mantel eines Historikers hüllt. Für einmal verschafft sich die Wahrheit Recht: Einem Faktenverdreher wird das Handwerk gelegt. Grandios! Botschaft und wichtiges Fazit: Auch Meinungsfreiheit und -vielfalt haben ihre Grenzen: Verleumder, Verbreiter von Lügen, Fälschungen und falsche Anschuldigungen müssen gebremst und zur Rechenschaft gezogen werden. Aktueller denn je!

*****°

Die Blumen von gestern

rbr. Zoff um Vergangenes und Gegenwärtiges. Es fetzt und funkt – zwischen dem verbissenen Holocaust-Forscher Totila Blumen (Lars Eidinger – gewohnt packend und überzeugend) und der kecken französischen Studentin Zazie (Adèle Haenel – sie hält gut dagegen). Ihre Temperamente, Lebenshaltungen und Einstellungen beissen sich, obgleich ihre Ziele ähnlich sind. Beide wollen Klarheit über die Vergangenheit ihrer Grosseltern und wohl auch über sich selbst gewinnen. Er trägt schwer an einem SS-Grossvater, der in Riga Juden verfolgte und töten liess. Er hat versucht, diese Vergangenheit im Buch «10 000 Morde» abzuarbeiten. Sie lässt ihre jüdische Grossmutter nicht los, die durch Nazis in einem Mercedes-Transporter vergast wurde. Der auf Holocaust fixierte Blumen ist stur, humorlos, explosiv und beziehungsfeindlich. Mit seiner Frau (Hannah Herzsprung) hat er Stress, wie überhaupt mit seinem Leben. Rein sachlich geht es um einen Ausschwitz-Kongress in Ludwigsburg, der vermarktet werden soll. Das jedoch geht Blumen völlig gegen die Hutschnur geht. Er gerät ausser Rand und Band und haut seinem Vorgesetzten Balthasar (Jan Josef Liefers) eins aufs Maul, weil der geschäftsmässig denkt. Kein Wunder wird die quirlige, impulsive Zwangs-Kollegin Zazie bei solchem Typen zum roten Tuch. Das Konfliktpotenzial ist angelegt. – Chris Kraus (Buch und Regie) wagte die Gratwanderung zwischen Tragik und Humor, Wunden und Heilung, Last der Vergangenheit und Lust an der Gegenwart. Gewitzte, teils bissige Dialoge, eine gewisse Leichtigkeit und exzellente Schauspieler. Kraus interessierte vor allem, «das Unbewältigte im Überbewältigten» im Zusammenhang mit Nationalsozialismus anzusprechen. Das fehlte in solchen Filmen, «nämlich das in Familien immer noch Fortlebende, das Weggelogene und das Selbstgerechte, das Vergangene, das im offiziellen Erinnern nicht vergeht, in der familiären Aufarbeitung aber vom Hof gepeitscht wurde», schreibt Kraus in seinem Nachwort zum Filmbuch «Die Blumen von gestern» (Diogenes Verlag, 2017), dem die Originalfassung des Drehbuchs zugrunde liegt. Ein tiefgründiger, intelligenter, gleichwohl unterhaltender Spielfilm.

*****°

The Last Word

rbr. Wende vor dem Ende. Sie ist eine Kratzbürste, unerträgliche Nörglerin und Besserwisserin. Harriet Lauler (gnadenlos ehrlich und «ungeschminkt»: (Shirley MacLaine), um die 80 Jahre alt (MacLaine ist selber 82) war einst eine erfolgreiche Agenturleiterin und versauert jetzt im kalifornischen Ruhestand. Sie hat an allem und jedem etwas auszusetzen. Kontrollfreak und sarkastische Zicke mit Boshaftigkeit, Falten und schlechtem Ruf. Sie beschliesst, schon zu Lebzeiten einen rühmlichen Nachruf auf sich verfassen zu lassen. Da scheint ihr die begabte Jungjournalistin Anne (Amanda Seyfried) gerade recht. Doch die Nachrufexpertin will sich nicht verbiegen und die Auftraggeberin «veredeln», also im schönsten, aber vorgetäuschtem Licht erscheinen lassen. Man gerät aneinander mit dem Ergebnis, dass die notorische Nörgelerin allmählich zur Einsicht kommt, ihre zu Ende neigende Lebensgeschichte umzuschreiben. Dazu willigt die smarte Menschenfreundin Anne nur unter gewissen Bedingungen ein, unter anderem soll sich Harriet mit ihrer Tochter Elizabeth (Anne Heche) versöhnen, mit der sie seit Jahren gebrochen hat. Die autoritäre und energische Seniorin geht in die Offensive und macht sich bei einem lokalen Radiosender als DJ breit – mit Erfolg. Sie setzt sich für das afroamerikanische Mädchen Brenda ein und gewinnt seine Freundschaft. Und so nimmt die Wendung ihren Lauf – in der herzensgute, vom Gefühlsschmalz nicht freie Generationskomödie. Dabei ist es eine Freude, der Altmimin Shirley MacLaine und der vifen Amanda Seyfried zuzusehen. Ein Seniorenmärchen, mit lockerer Hand von Mark Pellington inszeniert: vergnüglich, bisweilen sogar bissig und zu guter Letzt eben…

***°°°