Ursina Lardi, Bild PD

Schweizer Filme – von «Heidi» bis «Heimatland»

Von Rolf Breiner

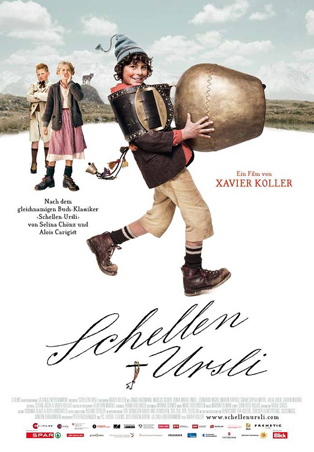

Die Heimat ist ein dehnbarer Begriff – auch im Film. Auffallend viele Schweizer Kinofilme befassen sich in jüngster Zeit damit. Der Bogen spannt sich von den Werken einer Ursula Meier («Home», «Sister») bis Peter Luisi («Schweizer Helden»), Xavier Koller («Schellen-Ursli») oder Alain Gsponer («Heidi»).

Bei den Achtundsechzigern und Filmern, die den neuen Schweizer Film in den Siebziger- und Achtzigerjahren lancierten und realisierten, war Heimatfilm ein Rotes Tuch, ein Unwort, altväterliche Erblast. Seit Christian Schochers «Reisender Krieger» (1981) und Fredi M. Murers «Höhenfeuer» (1985) sind über 30 Jahre vergangen. Dokumentarfilmer wie Erich Langjahr haben seit Jahrzehnten die Heimat, seine Berg- und Bauernbevölkerung kritisch beleuchtet und begleitet.

Liebliche Heimat

Seit geraumer Zeit ist die Heimat im Kino wieder gefragt – sei es sozialkritisch-historisch hinterfragt wie in «Der Verdingbub», sei es gesellschaftlich aktuell in «Home» oder «Sister/Winterdieb», um nur einige wenige zu nennen. Daneben werden alte Literaturstoffe aufgegriffen, die freilich eine idyllische Bilderbuchschweiz zeigen. Jüngste Beispiele sind Xavier Kollers «Schellen-Ursli» und Alain Gsponers «Heidi». Das tapfere Ursli, der sich nicht unterkriegen lässt und gegen die Widerstände eines garstigen Kaufmanns und seines verwöhnten Sohnes für eine rechte Glocke statt mickriger Schelle beim Chalandamaz-Umzug kämpft, sorgte für klingende Kinokassen (über 200 000 Besucher in den ersten vier Wochen). Ähnliches erhoffen sich die Filmemacher auch von der «Heidi»-Neuauflage. Wie kann es auch anders sein: Das Waisenmädchen Heidi (Anuk Steffen) und ihr Freund, der Geissenpeter (Quirin Agrippi) sind herzig. Da passt auch der Alpöhi (Bruno Ganz) gut ins Bild, auch wenn Schminke und Haarfarbe im Film variieren und irritieren. International wird’s natürlich im historischen Frankfurt, wohin es das entwurzelte Heidi-Mädchen verschlägt und das dort prompt an Heimweh erkrankt. So wird die Besetzung noch namhafter mit Hannelore Hoger als verständige Grossmutter der schwächlichen Klara, Maxim Mehmet als Grossbürger Sesemann oder Peter Lohmeyer als Butler.

Strahlend der Schweizer Himmel, die grandiosen Panoramen, die grünen Matten, die kuscheligen Geissen – Heidi gewinnt die Herzen aller, des Bergbuben Peter, der kranken Klara, der grossstädtisch-galanten Oma und nicht zuletzt des schroffen Grossvaters, unter dessen rauer Haut ein grosses Herz schlägt. Auch wenn «Heidi» bereits für unzählige Filme, Serien und Comics herhalten musste, wird auch Gsponers liebliches Bilderbuch die Herzen des Publikums erobern und das althergebrachte schöne Bergimage der Schweiz stärken. Daneben sollte man aber nicht die Filme vergessen, welche historische Stoffe kritisch angehen. Dazu zählen etwa Filme wie «Der Verdingbub» (2011) von Markus Imboden, «Deckelbad» (2014) von Kuno Bont oder «Die Akte Grüninger» (2014) von Alain Gsponer.

Harsche Wirklichkeit

Interessanter sind die Kinospielfilme mit kritischem Unterton, die mit Idylle wenig im Sinn haben, sondern ein Stück Schweizer Wirklichkeit abbilden. Ursula Meier schuf gleich zwei Werke mit Nachhaltigkeit. In ihrem Spielfilm «Home» (2008) beschreibt sie den Alltag einer Familie an einem halbfertigen Autobahnstück. Die fünfköpfige Familie hat sich hier ein kleines Stück Freiheit erobert. Doch die Idylle ist bedroht. Das Strassenstück soll dem Verkehr übergeben werden. Der Vater will weg, die Mutter nicht. Eine Tochter haut ab. Die mauern sich ein. Die Familie droht auseinanderzubrechen..

In «Sister/Winterdieb – L’enfant d’en haut » (2012) klaut der zwölfjährige Simon (Kacey Mottet Klein) Touristen im Winter Skiausrüstungen, um sie zu verscherbeln und mit dem Erlös seine Schwester Louise zu unterstützen, die in Wahrheit seine Mutter ist. Meiers zweiter harscher Heimatfilm wurde mit drei Schweizer Filmpreisen 2013 ausgezeichnet.

Härter und kompromissloser geht’s im Drama «Chrieg» (2014) von Simon Jacquemet zu. Der 15jährige Matteo wird von seinen Eltern in ein Erziehungscamp in den Bergen irgendwo bei Chur geschickt. Hier trifft auf drei weitere schwer erziehbare Jugendliche. Sie hausen, schalten und walten, wie sie wollen, auf einer Alp, sind einem trinksüchtigen Bergbauern und sich selbst überlassen. Sie fahren in die Stadt, rasten aus, rebellieren gegen alles und jedes, werden gewalttätig. Sie haben einfach Wut im Bauch. Unverstanden? Sie erklären sich nicht und sammeln keine Sympathiepunkte. Ein düsteres Zeitbild in alpiner Abgeschiedenheit und doch so nah am Leben – über trostlose haltlose Jugendliche.

Eine trostlose Schweiz beschreibt auch der Spielfilm «Traumland» (2014) von Petra Volpe. Der Zürcher Strassenstrich, Freier, Sozialarbeiterinnen, Träumer, Opfer, einsame Herzen – in diesem vorweihnachtlichen Episodenfilm ist alles andere denn warmherzig-weihnachtlich. Sie suchen nach Wärme, Geborgenheit, ein bisschen Glück und finden nur Schmutz, Kälte, Ablehnung und manchmal den Tod. Selten wurde Zürich, wurde die Schweiz so erbarmungslos kalt, desillusioniert gezeigt wie in Volpes bösem «Traumland»

Kalt und winterlich, aber nicht erbarmungslos ist auch die Stimmung im Roadmovie «Wintergast». Andy Herzog (Regie) und Matthias Günter (Kamera) schicken den Filmschulabsolventen Stefan Keller (Herzog) auf Schweizer Reise. Möchtegernfilmer Stefan hat keine Ideen für ein Drehbuch und keine Perspektive. So verdingt er sich als Tester von Schweizer Jugendherbergen und erkundet sie – von Baden, AG, und Basel über Luzern, Pontresina und Fiesch nach Zermatt und Genf. Das lakonische Roadmovie laviert zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, eckig, sporadisch, minimalistisch. Der Film ist zugleich Sinnsuche – inklusive einer Minibegegnung mit Filmer Christian Schocher («Reisender Krieger») – und Schweizer Spiegel. Die beiden Filmer nehmen sich quasi selber als Beispiel und bringen einen spontanen Film zustande, ermöglicht durch Filmverleih Look Now!, Migros-Kulturprozent und die Postproduktionsförderung des BAK.

Wem der Schuh passt, den zieht er an, sagt man. So mokierten sich gewisse SVP-Geister denn auch über den Spielfilm «Heimatland». Darin führen zehn Filmer und Filmerinnen rechte Bürger mit gewaltbereiter, fremdenfeindlicher Gesinnung vor. Nun muss man wissen: Die Schweiz ist bedroht – nicht vom Euro, von Flüchtlingen oder Terroristen, sondern von einer katastrophalen Klimawolke, die sich wohl über der Alpenrepublik entladen wird. Die einen schliessen sich ein, andere feiern bis zum Gehtnichtmehr. Schuldige werden gesucht. Ein Polizist rastet aus. Schweizer auf der Flucht, sie werden zu Flüchtlingen, die ihre Insel verlassen und nach Europa wollen. Doch an der Grenze weist man just diese Schweizer zurück, nur Ausländer dürfen in europäische Nachbarstaaten einreisen beziehungsweise einwandern. Die Fähnlein der zehn aufrechten Filmer – von Michael Krummemacher und Jan Gassmann über Lisa Blatter und Mike Schweiwiller bis zu Jonas Meier und Lionel Rupp – schuf einen ironisch-kecken, doch auch todernsten Episodenfilm, der bisweilen überbordet und schwächelt, aber insgesamt frech und frei eine aberwitzige Idee umsetzt. Was wäre die Insel und Heimat Schweiz, wenn…

Dreh-Ort Schweiz

Die hehre Bergwelt der Schweiz ist eine phantastische Filmkulisse, seit es Kino gibt. Spektakuläre Jagden und Sprünge à la Bond sind unvergessen – wie in «Goldfinger» (Furkapass, Urserental), «Golden Eye» (Verzasca-Staudamm) oder «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» (Schilthorn)

Auch andere internationale Produktionen suchten die Schweiz und die tollen Bergkulissen auf. «Es geschah am hellichten Tag» nach einer Vorlage von Friedrich Dürrenmatt wurde 1958 im Bündnerischen Trimmis, Fürstenwald und Chur gedreht – mit Heinz Rühmann und Gert Fröbe. Aber auch Steven Spielbergs Produktion «Band of Brothers» (2001) bezog die Schweiz mit ein. Die zehnte und letzte Episode über ein amerikanisches Fallschirmspringer-Regiment mit Tom Hanks im Zweiten Weltkrieg spielte vor Schweizer Kulisse: Das Berner Oberland diente als Berchtesgaden und war zusagen Schauplatz des Kriegsende, gedreht wurde in Schwanden und Hofstetten bei Brienz, Interlaken, Grimsel. Und von Oberschwanden startet denn auch die rund dreistündige Wanderung. Denn jede Beschreibung der Schweizer «Dreh-Orte» im Buch endet mit einem Wandervorschlag. Die Autorin Antoinette Schwab fügt jedem der ausgewählten Filme einen Wandervorschlag in entsprechenden Filmkulissen vor. Der führt etwa von Hergiswil über die Alp Schwänd zum Pilatus, denn Markus Imhoof «Der Berg» (1990) wurde nicht am Säntis, dem eigentlichen Schauplatz, sondern am Pilatus gedreht. Im Beitrag ums Ur-Heidi von 1952 geht’s vor allem um den Geissenpeter-Darsteller Thomas Klameth, der sein Hirtenjunge-Image nicht mehr los wurde. Gedreht wurde dazumal mit Heinrich Gretler auf der Alp Falein, in Latsch, Bergün und Basel (die Wanderung dauert viereinhalb Stunden heute). Der aktuelle «Heidi»-Film von Alain Gsponor nach dem Johanna-Spyri-Büchern kehrte dorthin zurück – nach Latsch, Bergün und Sufers (die Alpöhi-Hütte stand dazumal auf der Alp Falein). Schwabs Kulissen-Buch der anderen Art nimmt 35 Filme ins Visier, beschreibt Drehepisoden und liefert Vorschläge zum Nach-gehen. Unterhaltsam und kenntnisreich.

Antoinette Schwab: «Dreh-Ort. Wandern in Schweizer Filmkulissen», Fona Verlag, Lenzburg 2015, 34 Franken.

Faszination Alpen

Raum – Kultur – Geschichte. Die Alpen – viel besungen und beschrieben, entdeckt und erobert. Jon Mathieu, Geschichtsprofessor an der Universität Luzern und Forschungsrat im Schweizerischen Nationalfonds, ist sozusagen ein Alpen-Mountainman. Nach dem Werk «Die dritte Dimension. Eine vergleichende Geschichte der Berge der Neuzeit» (2011) legt er nun ein bemerkenswertes Buch über diese faszinierende Natur- und Kulturwelt vor: «Die Alpen». Kein geologisches, touristisches oder folkloristisches Fachbuch – natürlich kommen auch diese Aspekte vor – , sondern ein Buch über die Geschichte der Alpen, von Hannibal (und früher) bis zur Gegenwart mit einem Ausblick im Zeichen ökologischer und europäischer Betrachtungen.

Dabei handelt es sich nicht um eine trockene Chronologisierung oder akademische Geschichtsbeschreibung, sondern um ein spannendes, fundiertes Lesebuch. Ausgehend vom Raum – Grenzraum, Durchgangsraum, Lebensraum –, von Alpenforschung und moderner Geschichtsschreibung, versucht Mathieu aus historisches Perspektive einen umfassenden Bogen zu spannen, die grossen Linien zu ziehen und wichtigsten Zusammenhänge plausibel und anschaulich darzustellen. In seinem «geschichtswissenschaftlichen Buch» geht es um menschliche Existenzen und Entwicklungen, gesellschaftliche Bedingungen, aber auch um Kultur und Kunst, Wirtschaft und Umwelt.

Ein Bild davon kann man sich beispielsweise im Kapitel «Alpenwahrnehmung» machen. Es beginnt mit einer Abbildung von 1898/99: «Giuseppe Segantini beim Malen im Hochgebirge». Im Textteil zeigen Fotos Mont Aiguille bei Grenoble um 1900 oder Bergführer um 1874. Der Tafelteil widerspiegelt auch «Die Alpen in Malerei und Gebrauchskunst des 14 bis 20. Jahrhunderts», beginnend mit Albrecht Dürers «Welsches Gebirge» (1495). William Turner malte die Schöllenen Schlucht mit Teufelsbrücke 1802, Segantini hält den «Tod in den Bergen» 1896-99) fest. Ernst Ludwig Kirchner ist mit dem Bild «Am Weg zum Sertigtal» (1922/23) vertreten .Zwei Plakate (Chemin de Fer Chamonix und Grossglockner) ergänzen diesen Teil. Allein dieser Aspekt der Alpenrezeption wäre ein ganzes Buch wert, etwa mit der Frage «Wie werden die Alpen erfahren, gesehen, dargestellt?»

Mathieus Buch setzt hohe Ziele. Es ist klar gegliedert, lädt zum Eintauchen und Nachfassen. Es ist ein sparsam illustriertes Kompendium, das Fakten kenntnisreich auf 220 Seiten (plus25 Seiten Anmerkungen und Literaturhinweise) zusammenträgt und flüssig schildert. Allein Menschen, ihre Einsätze, Aktivitäten und Bedeutungen sowie Geschichten in der Geschichte finden keinen Platz. Ein zweiter Band diesbezüglich wäre wünschenswert.

Jon Mathieu «Die Alpen. Raum –Kultur – Geschichte», Reclam Verlag 2015, 38,80 Euro

«Rencontre für Ursina Lardi – Schauspielerin mit Leib und Seele»

Interview: Rolf Breiner

Die 51. Solothurner werfen ihre Schatten voraus. Vom 21. bis 28.Januar 2016 treffen sich die Schweizer Filmbranche, Filmschaffende und Filmliebhaber an der Aare. Rund 180 Kurz- und Langfilme wurden bisher selektioniert. Das Rencontre-Programm (Retrospektive) ist der Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi gewidmet. Wir sprachen mit der Wahl-Berlinerin.

Die gebürtige Bündnerin Ursina Lardi ist sowohl auf der Bühne wie auch vor Kameras zuhause. Letztlich überzeugte sie als «Ödipus der Tyrann» in der Schaubühne-Inszenierung, aber auch in Filmen wie «Das weisse Band» (2009), «Der Verdingbub» (2011), «Lore» (2012, Deutscher Schauspielerpreis – Beste Nebenrolle), «Traumland» (2013, Schweizer Filmpreis), «Akte Grüninger» (2014) oder «Unter der Haut» (2015).

Sie sind in Poschiavo/Samedan geboren, mit Italienisch und Rätoromanisch aufgewachsen. Wie nah oder fern ist Ihnen dieses Stück Heimat?

Ursina Lardi: Es ist meine Heimat. Heimat ist immer nah.

Ist Deutsch, vor allem Bühnendeutsch, ihre Muttersprache geworden oder doch eher eine Kunstsprache geblieben?

Deutsch ist die Sprache, in der ich seit über zwanzig Jahren arbeite. Da ist keine Distanz mehr. Das ändert aber nichts daran, dass Schweizerdeutsch zu sprechen so leicht und naheliegend ist, wie früher.

Ihre Bühnenheimat ist Berlin geworden. Dort spielen Sie unter anderen die Titelrolle in «Ödipus der Tyrann» nach Sophokles/Hölderlin, eine Inszenierung der Schaubühne, Berlin. Sie wollten nicht Männer imitieren, haben Sie in einem TV-Beitrag gesagt, nicht ihre Stimmlage, nicht ihren Gang. Wie stellen Sie eine Figur wie Ödipus her?

Das stimmt, ich versuche als Ödipus nicht, einen Mann zu imitieren, so wie ich zum Beispiel bei der vierzehnjährigen Lisa in «Karamasow» auch keinen Teenager nachäffe. Ich begebe mich in die Situation der Figur, der Rest erspielt sich von selbst.

Im November gastierten Sie mit diesem Stück in Frankreich. Welche Eindrücke haben Sie von diesen Gastspielen mitgenommen – in Zeiten des Terrors?

Leider hatte ich bei diesem Gastspiel keine Zeit, Paris richtig wahrzunehmen. Abends hatte ich immer Vorstellung, tagsüber probte ich mein neues Stück für die Schaubühne, das Team war dafür extra aus Berlin angereist. Aber neu ist, dass wir jetzt für jede Probe, für jede Vorstellungen durch eine Sicherheitskontrolle mussten.

Mitte Dezember gastieren Sie im Zürcher Schiffbau (12. und 13. Dezember), und zwar in «Karamasow» nach Dostojewskis Roman «Die Brüder Karamasow». Welche Rolle übernehmen Sie dort?

Ich bin die vierzehnjährige, gelähmte Lisa. In dieser Inszenierung spielen alle Schauspieler Kinder, Jugendliche und Tiere. Dieser Abend liegt mir sehr am Herzen. Da ist ein wunderbares Ensemble, alle gehen aufs Ganze!

Stehen Sie lieber auf Bühnenbrettern oder vor Kameras?

Ob Film oder Theater spielt für mich keine Rolle mehr, es kommt darauf an, was da zu tun ist und ob mich das interessiert.

Wie geht es weiter an der Schaubühne?

Meine nächste Premiere an der Schaubühne ist im Januar. Der Abend besteht aus zwei Monologen, gespielt von mir und Consolat Siperius, einer belgischen Kollegin, inszeniert von Milo Rau.

Und was gibt’s Neues im Kino?

In Solothurn wird ein neuer Film mit mir Premiere haben. «Sag mir nichts» in der Regie von Andreas Kleinert. Darauf freue ich mich sehr!

2014 erhielten Sie den Schweizer Filmpreis. Nun ist Ihnen die Retrospektive an den Solothurner Filmtagen 2016 gewidmet. Eine Ehrung. Was bedeutet Ihnen solch ein Anlass?

Diese Ehrung hat mich überrascht und sehr gefreut!

Können Sie von Ihrer Arbeit Abstand nehmen und eine Rolle ablegen wie ein Kostüm, eine Maske?

Bei meinem Arbeitspensum ist es wichtig, schnell ab- oder umzuschalten. Das gelingt mir meistens ganz gut.

Ursina Lardi

Geboren am 19. Dezember 1970 in Samedan/Poschiavo

1986-1992 Ausbildung als Primarschullehrerin

Seit 1992 in Deutschland

1996 Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin

Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus, Schauspiel Frankfurt, Staatsschauspiel Hannover und Stuttgart, Berliner Ensemble, Schaubühne.

Seit 20011 an der Berliner Schaubühne

Seit 2000 Kinofilme

Seit 2008 Fernseharbeiten

Filmtipps

Als die Sonne vom Himmel fiel

rbr. Verdrängt, verschwiegen, verraten: Hiroshima und die Folgen. Die Filmerin Aya Domenig, 1972 in Japan geboren, ist in der Schweiz aufgewachsen. «Als die Sonne vom Himmel fiel» ist ihr erster langer Dokumentarfilm, uraufgeführt in Locarno (Semaine de la Critique). Sie begab sich auf die Spuren ihres Grossvaters Shigeru Doi, der sich rund 20 Kilometer von Hiroshima entfernt in der Bahn aufhielt, als die Atombombe 1945 fiel – mit verheerenden Folgen. Er war Arzt, überlebte wie 28 andere von 198 Ärzten in Hiroshima und half sofort vor Ort. Er starb 1991 im Alter von 77 Jahren. Er lebte weiter in der Erinnerung seiner Frau und der Enkelin. Domenigs Grossmutter Kiyomi Doi wohnte Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Familie auf dem Land, ihr Mann pendelte nach Hiroshima und behandelte viele Atombombenopfer, bis er selber krank wurde. Seine Frau Kiyomi pflegte ihn zwei Jahrzehnte bis 1991. Sie erlebte dann einige unbeschwerte Jahre, bis sie selber erkrankte (Lähmung, Krebs) und verstarb im Oktober 2013, kurze Zeit nach den Dreharbeiten 2013. Und so wird der Film von zwei Linien geprägt, einer privaten, familiären und einer historisch-gesellschaftlichen. Neben dem Schicksal der Grosseltern interessierte sich die Filmerin vor allem für medizinischen und gesellschaftlichen Folgen in Japan, erst recht nach dem Fukushima-Vorfall 2011, als die Industrienation Japan von einer Atomreaktorkatastrophe geschockt wurde. Doch die Ereignisse, Hiroshima/Nagasaki sowie Fukushima, wurden verdrängt, vertuscht, verbannt. Die Amerikaner hatten dazumal ein Informationsembargo verhängt, um die Folgen zu verschleiern. Beim jüngsten Reaktor-Ereignis war das Getöse zuerst gross (Atomstopp etc.), doch dann ging man in Japan zur Tagesordnung über. Aya Domenig recherchierte, fand Zeitzeugen, die gegen das Vergessen ankämpfen, und gab ihnen ein filmisches Forum: Die ehemalige Rotkreuz-Schwester Chizuko Uchida (93) setzt sich bis heute für die Opfer damals wie heute ein. Sie schreibt ihre Erinnerungen nieder, hält Vorträge und ist auch im hohen Alter Aktivistin. Ähnlich kämpft der ehemalige Militärarzt Shuntaro Hida (98) gegen die amerikanische Verharmlosung und Ignoranz gegenüber den Opfern. Er reist durchs Land, referiert, verfasst Bücher und beantwortet Frage der Bevölkerung. Schliesslich kommt der Mediziner Hitoshi Kai (60) zu Wort, Vorsitzender des Junod-Vereins, gegründet nach dem Tschernobyl-Unfall. Diese Organisation setzt sich für Strahlenopfer ein. Domenigs Dokumentarfilm zeichnet ein düsteres Bild einer Riesenkatastrophe, die gewollte und ungewollte Vergesslichkeit, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit und Unbelehrbarkeit der Menschen. Es scheint, als hätten die Katastrophen nur kurzfristig Wirkung gezeigt, nachdem die Sonne vom Himmel gefallen war…

*****°

Für eine schöne Welt

rbr. Denkwürdige Denkanstösse. Zwei Schweizer Künstler, unterschiedlich im Ausdruck, in der Umsetzung, aber mit einem gemeinsamen Nenner: Sie verstehen Kunst als Wahrnehmung und Objekte im öffentlichen Raum. «Wir müssen uns ein Bild machen, um im Bild zu sein», sagt Gottfried Honegger (Jahrgang 1917). Er ist ein bedeutender, vielleicht der letzter Vertreter der «Zürcher Konkreten». Geometrische Formen, geometrischer Ausdruck sind seine «Markenzeichen». Honegger reflektiert über das Sehen, die Wahrnehmung, die Wirkung, getrieben von der Frage: Was steckt dahinter, was macht Kunst aus, was treibt sie, was ist ihr Quell, ihr Ursprung. Kurt Sigrist (Jahrgang 1943) aus Sachseln sind Räume wichtig, sie sind Bezugspunkte und sozusagen Resonanzböden für seine Skulpturen und Objekte. Diese Werke sollen Räume füllen, beleben, zu ihnen in Zwiesprache treten. Der Innerschweizer Filmer Erich Langjahr («Das Erbe der Bergler», «Mein erster Berg») hat die beiden Künstler in den Mittelpunkt seines Dokumentarfilms gestellt – unabhängig voneinander. Es gibt keine tatsächlichen Begegnungen zwischen ihnen, nur geistige Verbindungen, wenn man so will. Werkstattbesuche und -gespräche. Langjahr vermittelt sehr subtil und einfühlsam Ein- und Aussichten der Arbeiten, den philosophischen, denkwürdigen Hintergrund der Kunstschaffenden. So sind denn auch keine eigentlichen Porträts entstanden, sondern Reflexionen und Impressionen ihrer Arbeiten, ihrer Haltung, ihres Verständnis zur Kunst, zur Umwelt.

****°°

Nice People

rbr. Schwarz auf Weiss. Es gibt eine Sportart, die in unseren Breitengraden weniger bekannt ist, beziehungsweise in Vergessenheit geraten ist, seitdem Eishockey in den Hallen seinen Siegeszug angetreten hat. Bandy ist jedoch älter und seit Mitte des 18. Jahrhundert in England nachweisbar. 1913 fand in Davos die erste Europameisterschaft statt. Bandy, ein Eishockey dem Fussball verwandt, wird auf grossem Eisfeld gespielt, mit dem Ausmass eines Fussballfelds. Es gibt einen Ball, keinen Puck, elf Spieler und zweimal 45 Minuten Spielzeit, betrieben vor allem in Schweden und Russland. Nun kam dem rührigen Manager und Lokaljournalisten Patrik in den Sinn, just diese Wintersportart jungen Asylanten nahe zu bringen. Der Hintergrund: Im schwedischen Städtchen Börland leben über 3000 Flüchtlinge aus Somalia – isoliert, fremd, beargwöhnt. Die jungen Männer sollen schwedischen Sport treiben, sich quasi auf dem Eisfeld assimilieren und die Bevölkerung sensibilisieren. Und so stellt Patrik mit Freunden tatsächlich ein Team mit Somaliern auf die Beine, die bis dato über Hockey und Eis so viel wussten wie Schweizer über Palmenklettern, Austerfischern oder Austertauchen. Die willigen Schwarzen lernen neu Laufen, zuerst auf Skateboards, dann auf Eis. Unerbittlich werden sie von Coach und Betreuern gefordert, bis sie sich tatsächlich für die WM in Russland qualifizieren können. Karia af Klintberg und Anders Helgeson haben sie begleitet und eine Doku-Sozialkomödie daraus gezimmert. Gut gemeint, dokumentiert und inszeniert (nach wahren Begebenheiten), mit viel Herz angerührt, so dass der Film auch bei unter 20 Grad erwärmt. Ein Annäherung, die weit über Eis und Ehrgeiz hinausgeht. Am Ende sind die Kleinstädter einsichtig: Ja diese farbige Bandy-Truppe sind «Nice People», sie gehören zu uns. Eine frostig-fröhliche Episoden – nicht lächerlich, sondern mit einem lachenden und einem weinenden Auge nacherzählt.

***°°°

Je suis Charlie

rbr. Feuer der Solidarität. Gut ein Jahr danach ist die Erinnerung wach, wurde durch Gedenkfeiern, Reden, Artikel wachgerufen. In ihrer Filmdokumentation blenden Daniel und Emmanuel Leconte zurück auf die Ereignisse um den 7. Januar 2015. Der Terrorakt, ausgeführt von zwei islamistischen Killern, wurde aufgearbeitet: Zeitzeugen wie die Cartoonistin Corinne «Coco» Rey, welche den Terroristen in die Hände fiel, aber verschont wurde, die Journalisten Laurent Sourisseau und Gérard Biard, welche das Magazin «Charlie Hebdo» heute leiten oder Buchhalter Eric Portheault, der von seiner Hündin quasi geschützt wurde, schildern ihre Eindrücke. Dies sind dann auch die berührendsten Momente in dieser Dokumentation, die freilich weit über das Massaker in der «Charlie»-Redaktion hinausgeht. Vater und Sohn Leconte versuchen, nicht nur diesen grausamen Gewaltakt der Terroristen mit Emigrantenhintergrund zu rekonstruieren, sondern hinterfragen auch die Provokationen, Karikaturen, Absichten und das Selbstverständnis des Satiremagazins. Die Bilder der Solidarisierung der Bevölkerung, Staatsträger, Politiker sprechen für sich, doch bald schon mischen sich kritische Töne, ja Vorwürfe an die Redaktion darunter. «Je suis Charlie» wurde zu einem Fanal, einem Schlagwort, aber auch zu einer Marke, die fast schon beliebig für anderes umfunktioniert wurde. Der Film lässt kein Zweifel darüber, dass Solidarität, Widerstand (also kein Kuschen vor islamistischen Drohung betreffs Mohammed etc.) und Einigkeit unabdingbare für den Kampf gegen Terror bedeuten. Der Film setzt zweifellos Zeichen für die Opfer, die Pressefreiheit und den Rechtsstaat.

****°°

Bridge of Spies

rbr. Menschenfreund und Unterhändler. Dieser Spion kam nicht aus der Kälte, sondern aus der Luft. 1960 wird ein US-Aufklärungsflugzeug über der UdSSR abgeschossen. Der Pilot Francis Gary Powers wird gefasst. Verbürgt ist auch, dass der Versicherungsanwalt James B. Donovan (Tom Hanks) den Spion Rudolf Abel (Mark Rylance), der für die Sowjets spioniert, in den USA vertritt und ihn vor einem Todesurteil bewahrt. Donovans Argument gegenüber der Justiz: Man dürfe Abel nicht hinrichten, denn als Pfand und Austauschsubjekt könnte er mehr dienen denn als Toter. Recht hat er. Der verschlossene Agent, der sich strikt weigert, mit der USA zu kooperieren, wird den Sowjets zum Tausch mit dem gefangenen Pilot Powers angeboten, und Anwalt Donovan wird zum Unterhändler in besonderer Mission bestimmt. Im unterkühlten Berlin, im Winter nach dem Mauerbau 1961, kommt es zu entscheidenden Verhandlungen. Doch Donovan ist nicht nur ein rechtschaffener Bürger und hartnäckiger Unterhändler, sondern auch ein selbstloser Menschenfreund. Er will auch den unschuldigen US-Studenten Frederic Pryor (Will Rogers), der in Ostberlin inhaftiert wurde, freipressen. Doch damit kommt er den DDR-Funktionären in Gestalt des Juristen Vogel (Sebastian Koch) ins Gehege. Die DDR-Bonzen wollen internationale Anerkennung und machen Druck. Auf der Glienicker Brücke in Berlin kommt es zum grossen Showdown. – Steven Spielberg ist geradezu prädestiniert, Historisches in Drama und Thriller zu verwandeln. Matt Charman und die Brüder Ethan & Joel Coen entwickelten das Drehbuch zu diesem historischen Politstoff. Ein exzellentes Ensemble – allen voran Hanks als Anwalt mit Rückgrat und Charakter sowie Rylance als stoischer fahnentreuer Agent – belebt ein Stück Zeitgeschichte. Gedreht wurde in New York City, Breslau (Berliner Mauer, Friedrichstrasse) und Berlin (Flughafen Tempelhof). Die Kälte der Zeit, die Grossmacht-Konfrontation der Blöcke, der Beginn des Dealens auch zwischen der BRD und der DDR um Menschen – die Glienicker Brücke war Schauplatz späterer Austauschaktionen – werden in Spielbergs Drama «Bridge of Spies» beängstigend lebendig. Dass dabei Emotionen und Empathie hochgefahren werden, gehört zum Spielberg-Handwerk. Dieser Geschichtsthriller lässt niemanden kalt – zu Zeiten des Kalten Krieges und heute.

*****°

Félix et Meira

rbr. Eine unmögliche Liaison. Winterliches Montreal. Die Kälte draussen hat sich auch im Leben der chassidischen Jüdin Meira ausgebreitet. Sie ist im strenggläubigen Kulturkreis eingebunden, in der Ehe mit ihrem orthodoxen Mann Shulem gefangen. Reduziert auf ihre Rolle als Mutter und Ehefrau, findet Meira kleine Freuden allein in moderner Musik. Auf der anderen Seite Félix, ein Junggeselle in der Nachbarschaft, der in den Tag hineinlebt. Sein Vater stirbt, der ihn einst verstossen hat. Eine kleine Erbschaft winkt. In dieser Zeit weckt Meira seine Aufmerksamkeit. Man kommt sich näher. Eine Reise nach New York stärkt die Zuneigung. Sie wird von Gewissensbissen geplagt und vom orthodoxen Ehemann bedrängt. Ist die Ehe, die Familie zu retten? Ist die Liebe stärker als familiäre, gesellschaftliche Bande? Mit Martin Dubreuil als Félix und Hadas Yaron als Meira fand der Kanadier Maxime Giroux die ideale Besetzung. Sein intimer, stiller Film – wenig Worte, aber vielsagende Bilder – beschreibt die Überwindung von Gegensätzen und Gemeinschaftszwängen, aber auch eine Befreiung und Selbstfindung.

****°°

Rams

rbr. Verkracht und verbrüdert. Sie sind Rivalen und Nachbarn: Die ergrauten Brüder Gummi (Sigurdur Sigurjónsson) und Kiddi (Theodor Júlíússon) sprechen seit vierzig Jahren nicht mehr miteinander. Die knorrigen Kerle treffen beim alljährlichen Schafzüchterwettbewerb aufeinander, und Kiddis Schafsbock gewinnt. Das kommt Gummi «spanisch» vor, und er entdeckt beim Siegerbock Symptome einer verheerenden Krankheit, einer Art Schafswahnsinn. Die Behörden verfügen eine Notschlachtung in diesem Tal. Nicht nur Kiddis Schafherde ist davon betroffen, sondern auch die von Gummi. Doch das Schlitzohr ist ein Sturkopf und lässt seine Schafe nicht verkommen. Die verfeindeten Brüder müssen sich zusammenraufen… Die herbe Landschaft Islands hat diese Menschen geprägt, hat man das Gefühl. Der junge isländische Regisseur und Drehbuchautor Grímur Hákonarson spielt diese Stärke aus: die archaischen Beziehungen, die Abgeschiedenheit (auch in den Köpfen) und eine verschüttete, schlummernde Bruderliebe. Ein Konflikt wird durch andere Konflikte überlagert. Hákonarson reduziert, um Konturen und Konflikte desto schärfer zu zeichnen. Nicht ohne Spannung und Wendungen. Am Ende münden Kälte, Konflikte in wunderbare zärtliche Momente.

****°°

Hallå, Hallå

rbr. Mit Herz und Hintern. Disa rutscht auch mal auf dem Hintern eine Skisprungschanze runter. Sie lebt im schwedischen Falun – kein unbekannter Ort unter Skisportexperten (Nordische Skiweltmeisterschaften 1954, 1974, 1993 und 2015). Krankenschwester Disa hat keine Modellfigur, aber Herz. Sie, die Mutter zweier Töchter, ist schüchtern, gilt in der Familie aber als Looserin. Vereinsamt, mit wenig Selbstwertgefühl, aber jede Menge Energie. Vom Ehemann wegen einer Jüngeren sitzen gelassen, von der Chefin und Mutter runtergemacht, platzt ihr eines Tages der Kragen und sie nimmt das Heft des Handelns selber in die Hand. Kent (Johan Holmberg), Luftikus und Viel-Vater, animiert sie quasi. Sie wehrt sich, probt nicht nur, sondern initiiert den Aufstand – im Spital. Es kommt nicht nur auf Zuneigung, sondern auch auf Mut und Solidarität an. Maria Blom hat einen beherzten schelmischen Film gedreht, der Mut und gute Laune macht – mit dem Wonneproppen Maria Sid als gebeutelte Pflegerin Disa, unscheinbar normal, aber zupackend. Am Ende ist sie «zufrieden, aber nicht satt».

***°°

Burnt

rbr. Fast die Finger verbrannt. Adam ist heissblütig und radikal, was Kochlöffel und überhaupt Kochen angeht. Da kann er auch mal ausrasten, die Suppen versauen – Pardon! – versalzen. Starkoch Adam Jones nimmt nach einem gewaltigen Absturz in Paris einen neuen Anlauf, um einen dritten Michelin-Stern zu erobern – nun in London. Restaurantchef Tony (Daniel Brühl) ist skeptisch, lässt sich dann aber doch mit dem Starrkopf Adam ein. Tony besteht aber darauf, dass der labile, vermeintliche Kochkönig wöchentlich bei Dr. Rosshilde (Emma Thompson) erscheint, um seine Cleanheit zu testen. Der Küchenberserker versammelt also ein Top-Team um sich, inklusive Helene (Sienna Miller), einer begnadeten Köchin, die er dem früheren Partner und jetzigen Konkurrenten Conti ausgespannt beziehungsweise abgeworben hat. Und prompt kriegen sich die beiden Koch-Asse in die Wolle. Adam ist ein Besessener, der keinen Widerspruch duldet, dann aber salzig reingelegt wird, ausserdem am Eröffnungsabend im «Adam Jones at the Langham» völlig die Kontrolle verliert und randaliert. Eine neue Chance: Adam verspricht einen Koch-Relaunch und kann Helene

(zurück-)gewinnen. Es geht eben um Sterne, bei denen auch eine Gourmetkritikerin (Uma Thurman) einiges bewirken könnte. – Die Restaurant- und Küchenwelt ist immer wieder einen Kinoausflug wert, zuletzt mit den appetitlichen Streifen «Kiss the Cook – Chef» mit Jon Favreau und Dustin Hoffman oder «Miss Mallory oder Der Duft von Curry» mit Helen Mirren. Das kulinarische Kinostück «Burnt» von John Wells ist Küchen-Kammerspiel, Appetitanreger und Liebesfilm zugleich. Die Komödie, mal fein, mal grob gewürzt, macht Lust auf Tafeln – zumal mit einem Bradley Cooper als Küchenmacho, der man jetzt schon Bond-Qualitäten andichtet. Bon Appetit!

****°°

«Köpek» und Human Rights Filmfestival

rbr. Vierzehn Filme an fünf Tagen in Zürich (Kinos RiffRaff und Filmpodium): Das Human Rights Film Festival (9. bis 13. Dezember) zeigt Filme, die alle angehen, welche Menschenrechte anerkennen, hochhalten und dafür einstehen. Die künstlerisch eigenwilligen Filmwerke schildern, ergründen und hinterfragen Menschenrechte, wie sie gelebt oder erlitten, getreten, verletzt und missachtet werden. Gespräche mit Akteuren und Experten, Filmschaffenden und Medienvertreter erweitern, erläutern Programm und Problematik. Natürlich stehen dabei auch Flüchtlingsschicksale, Migration- und Grenzfragen im Fokus. Am Tag der Menschenrechte, 10. Dezember, präsentiert das Festival das ungewöhnliche Roadmovie «On the Bride’s Side», in dem ein Palästinenser und zwei italienische Journalisten eine Gruppe syrischer Flüchtlinge in eine Hochzeitsgesellschaft «verwandeln» und sie auf ihrer Reise von Italien nach Schweden begleiten. Im Anschluss daran folgt eine Debatte zu Migrations- und Flüchtlingsfragen mit dem Regisseur, einer Protagonistin, einem UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Gustavo Fernandez von Ärzte ohne Grenzen.

Nach dem Eröffnungsfilm «Spartacus & Cassandra» (9. Dezember, 20.40 Uhr, RiffRaff), einem französischen Dokumentarfilm über junge Roma, folgt am Freitag, 10. Dezember, der ausserordentliche Spielfilm «Köpek» (18.30 Uhr, RiffRaff), der bereits am ZFF (Zurich Film Festival) zu sehen war. Drei Schicksale, drei verschiedene Lebenssituationen und Gesellschaften in Istanbul: Der zehnjährige Cemo verkauft Papiertaschentücher auf der Strasse und himmelt ein Mädchen aus besserer Gesellschaft an. Die unglückliche Hayat, von ihrem Ehemann malträtiert und geknechtet, nimmt Kontakt mit ihrem ehemaligen Verlobten auf. Die transsexuelle Ebru muss sich prostituieren, um zu überleben, und liebt einen Mann, der sich als feiger Hund erweist. Ein Hund (türkisch: Köpek) ist letztlich der Auslöser eines Gewaltaktes. Die türkisch-schweizerische Filmerin Esen Isik beschreibt städtischen, türkischen Alltag, sozusagen aus Verliererperspektive. All ihre kleinen geschundenen «Helden» suchen in «Köpek» ein bisschen Glück, ein bisschen Liebe und reiben sich wund an der harten Wirklichkeit. Ein bewegendes berührendes Zeitdokument. Das detaillierte Programm findet man unter www.humanrightsfilmfestival.ch

Carol

I.I. Die neunzehnjährige Therese Believet möchte Fotografin werden und jobbt als Aushilfe zur Weihnachtszeit in einem geschäftigen Kaufhaus in New York. Die elegante und wohlhabende Carol Aird (Cate Blanchett) ist auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für ihre Tochter, wo ihr im Kaufhaus die junge, attraktive Verkäuferin (Rooney Mara) auffällt und es sofort zwischen den beiden Frauen knistert. Carol lässt ihre Handschuhe auf dem Verkaufstisch liegen, die Therese ihr mit dem Geschenk nachsenden lässt, was Carol veranlasst, sie zum Dank zum Mittagessen einzuladen. Die Atmosphäre im New York der 50er Jahre ist perfekt mit Oldmobiles und stilvollen Interieurs der Restaurants eingefangen. Die Begegnung mit Carol gibt Thereses Leben eine neue Wendung, ihren Freund Richard, der auf eine Reise nach Europa und eine spätere Heirat drängt, lässt sie abblitzen. Als Carols eifersüchtiger Ehemann (Jake Lary) von der ungewöhnlich engen Freundschaft seiner Frau zu Therese Wind bekommt, droht er ihr, das Sorgerecht für ihre Tochter zu entziehen. Therese und Carol brechen zusammen zu einer Reise auf, einem Roadmovie, wo sie bespitzelt werden und feststellen müssen, dass eine Konfrontation mit ihren Gefühlen, ihrer Hingabe und einem zukünftigen Leben unausweichlich wird. Der Ehemann beantragt das alleinige Sorgerecht für das Kind und Carol trennt sich daraufhin von Therese. Cate Blanchett, grossartig in ihrem Mix aus Souveränität, Eleganz und Intelligenz, spielt eine Frau, die alles hat, solange sie sich an die gesellschaftlichen Spielregeln hält. Rooney Mara, an Audrey Hepburn erinnernd, spielt authentisch eine moderne, junge Frau, die ihre Autonomie nicht aufgeben will, gleichzeitig aber kompromisslos den Wunsch hat, sich ihrem eigenen Glück mit Carol nicht in den Weg zu stellen. Regisseur Todd Haynes verfilmte die Geschichte einer lesbischen Beziehung aus den prüden 50er Jahren, die von Patricia Highsmith 1952 unter dem schützenden Pseudonym Claire Morgan und dem Titel «Salz und sein Preis» veröffentlicht wurde. Erst 2005 erschien im Diogenes Verlag die vorliegende Übersetzung in einer Taschenbuchausgabe unter dem Namen Patricia Highsmith «Carol». Der stilvolle Film, gezeigt am Zurich Film Festival, wurde auch im Mai am Filmfestival Cannes 2015 stark beachtet und wird vielleicht einen Oscar im nächsten Jahr einheimsen.

*****°

By the Sea

rbr. Schlüssellocherlebnisse. Mit dem harschen Kriegsgefangenendrama «Unbroken» hat Angelina Jolie sich Respekt verschafft. Und präsentiert nun als drittes Regiewerk das Ehedrama «By the Sea». Schöne Menschen, schöne Schauplätze (Malta), die Südfrankreich suggerieren, eine herbeigeschriebene Ehekrise. Roland (Brad Pitt) schriftstellert und steckt in einer Schreibblockade. Seine Frau Vanessa (Angelina Jolie Pitt) räkelt sich in der mediterranen Sonne, langweilt sich und schweigt meistens. Leben in die verkorkste Beziehung kommt erst, als Vanessa ein Loch in der Hotelzimmerwand entdeckt. Das Paar wird zum Voyeur und die Schlüssellocherlebnisse scheinen sie wieder zusammen zu bringen, doch als Vanessa dem Nachbarn schöne Augen macht, brechen die ungesagten Probleme des Paares auf. Das Ehedrama hätte nichts mit ihrer Ehe zu tun, versichern Jolie/Pitt.

**°°°°

The Little Prince

rbr. Freiheit und Freundschaft. Ein Klassiker für Kinder und Erwachsene. Antoine de Saint-Exupérys‘ Erzählung «Le Petite Prince/The Little Prince», zuerst 1943 in New York erschienen, ist ein literarischer Evergreen. «Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar», sinniert der Kleine Prinz. Doch das gerade versuchen die Filmmacher um Mark Osborne («Kung Fu Panda») in ihrem 3-D-Animationsfilm. Die Weltenreisen des Kleinen Prinzen geben kaum Stoff für einen abendfüllenden Kinofilm her. Die britische Autorin Irena Brignull und Partner Bob Persichetti fügten eine Rahmenhandlung hinzu, konzipiert von Osborne: Ein etwa neunjähriges (namenloses) Schulmädchen wird von ihrer alleinerziehenden Mutter an kurzer Leine gehalten, sie muss für eine Schulaufnahmeprüfung büffeln. Ab und an bricht die Schülerin aus und besucht einen kauzigen Nachbarn, einen ehemaligen Piloten (Stimmen: Jeff Bridges beziehungsweise Til Schweiger). Und der zeigt ihr Zeichnungen seiner Pilotenreisen und macht sie mit der Geschichte vom Kleinen Prinzen (Stimme: Riley Osborne, Sohn des Regisseurs) vertraut. Beim Mädchen wird die Phantasie geweckt, und taucht in die Welt des jungen Weltenreisenden ein, der eine unglückliche Liaison mit einer Rose hatte und von Planet zu Planet reist. Mit einem gelungenen Trick verbindet Regisseur Osborne die «reale» und die Fantasie-Buchwelt. Die Rahmenhandlung wird als Computer-Animation geschildert, die Fantasy- und Traumsequenzen im Stop-Motion-Verfahren. So gelingt es, die (literarische) Welt Antoine de Saint-Exupérys mit der Gegenwart (Alltag) zu verknüpfen. Das Kunstmärchen des französischen Autors und Fliegers Saint-Exupéry über Beziehungen, Krisen, Anpassung und Freundschaft wurde kongenial umgesetzt. Der Zauber des Buches hat auch den Film positiv beeinflusst. Der Ton stimmt: «Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.»

****°°

An – Von Kirschblüten und roten Bohnen

rbr. Magische Blüten und Pfannkuchen. Ihr letzter Film «Still the Water» (2014), ein Familiendrama voller Poesie, ist noch in bester Erinnerung. Nun hat sich die Japanerin Naomi Kawase von Durian Sukegawas Roman «An» zu ihrem neusten Film animieren lassen. «An» heisst eine Rote-Bohnen-Paste, die zwischen Dorayaki-Pfannkuchen gestrichen wird. Die 76jährige Tokue (Kirin Kiki) ist eine Meisterin in der An-Zubereitung. Sie bietet sich Sentaro (Masatoshi Nagase) an, Betreiber einer winzigen, bescheidenen Imbissbude. Doch der zögert, ist dann aber hingerissen, als er ihre Paste kostet. Morgens bei Sonnenaufgang beginnen die beiden fortan mit der aufwändigen Zubereitung. Ihre An-Pfannkuchen sind ein Hit bei Schülern und Erwachsenen. Doch dann ziehen dunkle Wolken über die Kirschblütenzeit auf. Beide, die alte Frau, und der alkoholgefährdete Imbiss-Betreiber, haben dunkle Geheimnisse. Er hat Schulden und Schuld auf sich geladen, sie ist als Kind an Lepra erkrankt. Beide sind gebrandmarkt von der Gesellschaft. Allein Tokue hat ihre Liebe zur Natur, zu den Menschen – trotz allem – nicht verloren. Und die versucht sie, auch an die Schülerin Wakana (Kyara Uchida), Enkelin der Tokue-Darstellerin zu vermitteln. Tokue ist für eine kleine Zeit ihres langen Lebens überglücklich. Sie glaubt an die Zukunft, an die Hoffnung, auf die Kraft der Kirschblüten. – Die Natur spielt wie schon in «Still the Water» nicht eine dekorative Rolle, sondern ist auch Hort, Quelle und Ort der Zwiesprache – zumindest für die alte Tokue. Kawases stiller poetischer Film beschreibt zwei Seelen, die wie zwei Sternschnuppen, wie Kirschblüten zueinanderfinden für kurze Momente. Ein sanfter sinnlicher Film voller Poesie, genau beobachtet und zärtlich inszeniert.

****°°

Star Wars VII: The Force Awakens

rbr. Die Macht erwacht. Abgesehen von den Bond-Filmen hat selten eine Filmreihe so viel Medienhype und Publikumserwartung geweckt, wie die Fortsetzung der «Star Wars»-Saga. Und es klappte wie mediengeschmiert. Das Startwochenende (17. – 20. Dezember) bescherte für die siebte Episode «The Force Awakens» Rekordergebnisse: Über 200 000 Besucher in der Schweiz und 3,7 Millionen Franken Einnahmen; in den USA wurden Einspielergebnisse von rund 238 Millionen Dollar gemeldet.

J.J. Abrams hat quasi die Nachfolge des «Star-Wars»-Vaters George Lucas übernommen und mit der siebten Folge Publikum wie Kritiker befriedigt. Die alte Macht erwacht, sie nennt sich jetzt Erste Ordnung und mutet nach wie vor wie ein faschistisches Regime an – mit finsterer Führung, einer gesichtslosen Soldateska und Handlangern, mit rigider Befehlshierarchie und dunkler Führerelite. Geschickt verknüpft Abrams altbekannte Beziehungen und Föderationen mit neuen Machtbesessenen und Kräften, familiäre Bindungen und Rivalitäten. Die Story: Die neue Macht (Erste Ordnung) fahndet nach dem letzten Jedi-Ritter (Mark Hamill). Dem zum Publikumsliebling mutierten kugelrunden Droiden BB-8 wird eine Karte über dessen Aufenthaltsort irgendwo in der Galaxis zugesteckt, die freilich unvollständig ist. Um die Rettung des fixen Kugel-Roboters machen sich die Schrotthändlerin Rey (Daisy Ridley), das Pilotenass Poe (Oscar Isaac) und der abtrünnige Storm-Trooper Finn (John Bayega) verdient. Alle Welt sucht den Jedi-Helden Luke Skywalker (Mark Hamill). Und so kommen auch die Abenteurer Han Solo (Harrison Ford) und Copilot Chewbacca sowie Prinzessin, jetzt Generalin Leia (Carrie Fisher) ins Spiel. Dass dann auch noch der schlanke Roboter C-3PO und sein kugeliger Gefährte R2-D2 wiedererweckt werden, ist eine Reminiszenz an die Fangemeinde. Als dunkler Widerpart fungiert Kylo Ren (Adam Driver), Sohn von Han und Leia, der dunklen Macht verfallen. Im magischen Laserschwert-Duell zwischen Kylo und Fey kann es nur einen Sieger geben. Abrams‘ Erweckung ist mehr als eine Auflage oder modischer Aufguss der «Star Wars»-Saga. Klar gibt es fulminante Luftgefechte, grosses Geballer und gigantische Explosionen, aber auch viel Rennerei in Wald und Wüste, stille Momente und Zeit für Romanzen. Neben dem kugeligen Neuling BB-8 tauchen andere skurrile Space-Gestalten auf, vorneweg eine forsche hilfreiche Piratin, die wie eine Oma von E.T. aussieht und Luks Laserschwert aufbewahrt. Das neue «Star Wars»-Geniestück kombiniert Technik mit Naturaufnahmen, Altes mit Neuem und kommt viel sanfter und ritterlicher daher. Das Böse, bemängelt der Vatikan zu Recht, ist zu wenig dämonisch oder teuflisch, wirkt harmloser als auch schon. Welche Rolle Max von Sydow als Weiser oder Drahtzieher spielt, werden weiteren Folgen weisen. Die neue «Force»-Erweckung wirkt geradezu familiäre – ein Galaxienabenteuer ab 10/12 Jahren.

****°°

Pawn Sacrifice

rbr. Bauernopfer. Zur Zeit des Kalten Krieges. Russland ist eine Grossmacht – auch in der Schachwelt – und stellt mit Grossmeister Boris Spasski den amtierenden Weltmeister. Ein junger Amerikaner ist felsenfest davon überzeugt, Spasski zu schlagen. Das Wunderkind Bobby Fischer geht beharrlich, wenn auch mit Haken und Ösen seinen Weg, bis er 1972 als 29jähriger gegen den Weltmeister in Reykjavik/Island antreten kann. Er war ein Phänomen, menschlich freilich von fragwürdiger Persönlichkeit. 1943 in Chicago geboren und in Brooklyn von seiner alleinerziehenden Mutter Regina Fischer, einer gebürtigen Zürcherin, grossgezogen, wurde 1958 US-Champion und gewann diese Meisterschaft bis 1966 achtmal. Man wurde international auf ihn aufmerksam. Sein grosses Ziel, die Schach-WM-Krone, erreichte der unbequeme Fischer 1972, als er zum Schachduell gegen Spasski in Reykjavik antrat. Nach anfänglicher Schwäche zickte Fischer, drohte mit Abbruch und kehrte erst an das Schachbrett zurück, als der Schauplatz in eine ruhige Sporthalle verlegt und Zuschauer verbannt wurden und nur via TV zuschauten. Der Rest ist Schachgeschichte. Der Amerikaner Edward Zwick («The Last Samurai») konzentriert sich auf die entscheidenden Phasen vom jungen Aufsteiger zum Star-Herausforderer. Er zeigt das Schachgenie, das oft kindisch und störrisch agierte, ja mehr und mehr paranoid reagierte, schonungslos. Sympathisch wirkt das Schachgenie nie. Fischer fühlt sich verfolgt, abgehört (nicht nur von den Russen) und bedroht. Das Misstrauen selbst gegenüber Vertrauten wie Manager Paul Marshall (Michael Stuhlbarg) und seinem Berater Father Bill Lombardy (Peter Sarsgaard) wuchs. Fischers Wahn mündete in antiamerikanischen und antijüdischen Tiraden. Er starb verarmt 2008 in Reykjavik.

Das Phänomen Fischer verkörpert Tobey Maguire intensiv und eindrücklich. Den Gegenspieler Spasski spielt Liev Schreiber stoisch und cool, dem wahren Spasski äusserlich sehr ähnlich. Edward Zwick gelingt es in seinem zweistündigen Psychodrama phänomenal, die Zeit der Siebzigerjahre und das Klima der gereizten Grossmächte zu skizzieren. Nicht zuletzt bannt er das Schachduell und den Medienhype brillant auf die Leinwand, den Robert James «Bobby» Fischer entfacht hatte.

*****°

Heaven on Earth

rbr. Ein Halleluja aufs Glück. Schweden kann ein hartes Pflaster sein – für eine alleinerziehende Frau wie Lena und einen Pfarrer wie Stig, der aus Kummer über seine leere Kirche dem Suff verfallen ist. Advent, es ist kalt und verschneit. Und ausgerechnet in solch einer Nacht kommt Lena wie weiland Maria nieder, nicht in einem Stall, sondern in ihrem einsamen Haus. Weil die Hebamme irgendwo im Schnee steckengeblieben ist, muss der versoffene Stig der Gebärenden quasi zur Hand gehen. Der frischen Mutter ist vor einigen Monaten der geliebte Stardirigent Daniel, Vater des Babys, weggestorben. Und der hatte den örtlichen Chor von Ljusåker neu motiviert. Ein Kirchenjubiläum steht an, und «Halleluja» aus Händels «Messias» soll aufgeführt und vom Fernsehen übertragen werden. Pfarrer Stig (Niklas Falk) bittet Lena (Frida Hallgren), die Country-Sängerin, die Chorleitung zu übernehmen. Die bockt, doch als der Kirchenrat den labilen Kirchenmann ablösen will, stürzt sie sich in das konzertante Abenteuer. Manche Dorfbewohner und ein arroganter Musikfachmann setzen ihr zu, auch weil Lena unkonventionelle Methoden anwendet, um den Provinzchor auf Vordermann zu bringen. Dazu kommt noch ein ungewöhnliches Instrumentalensemble, das bei Klassikerfreunden wohl grosses Stirnrunzeln hervorrufen würde. Unbeirrt krempelt Lena die Kirche um und manche Menschen auch. Sie bringt Schwung in die Gemeinde, auch mit einem Tanz-Sonntagsnachmittag. Die Leute sind begeistert, der Kirchenrat nicht. Alles steht auf der Kippe. Lena will den Bettel hinwerfen, als das behinderte Chormitglied Tore ertrinkt und ihr Freund Axel (Jakob Oftebro), den sie liebt, weiterzieht – aus beruflichen Gründen. Alles spricht gegen Lenas Glück und ein happy Halleluja. Aber Filmautor und Regisseur Kay Pollak lässt seine Lena und ihre Anhänger nicht verkommen. «Heaven on Earth – Wie auf Erden» ist die Fortsetzung des Kinoerfolgs «Wie im Himmel» – nur noch lustvoller, kauziger und ungestümer. Ein herrlich frisches, sehr irdisches Märchen über Enthusiasmus, Tanz- und Lebenslust, nicht zuletzt über Liebe. Ein Aufsteller.

****°°

Ich bin dann mal weg

rbr. Ein Couch-Potato auf Wanderschaft. Auch eine Geschichte, die das Leben, genauer Hape Kerkeling geschrieben hatte. Der bekannte Entertainer aus dem Ruhrgebiet erlitt 2001 einen Zusammenbruch und entschloss sich, den Jakobsweg nach Santiago de Compostela unter die Füsse zu nehmen – 782 Kilometer im Juni/Juli 2001. Sein lockerer Bericht avanciert zum Bestseller und wurde über fünf Millionen Mal verkauft. Seine Pilger-Therapie, aufgezeichnet im Buch «Ich bin dann mal weg» (2006) wurde von Julia von Heinz verfilmt. Hape Kerkeling hat teilweise am Drehbuch mitgearbeitet. Seinen Filmpart übernahm indes Devid Striesow, der sich dafür eine regelrechte Wampe angefressen hat. Und er machte gute Figur, strampelte sich wacker ab und sucht den Sinn seines Vorhabens. Man sollte jetzt keine nachgestellte Bilderchronik der Pilgerreise erwarten. Manche Menschen, den Hape begegnet ist, werden zu einer Figur zusammengefügt. Wesentliche Wegbegleiter sind Stella (Martina Gedeck), die ihre Tochter verloren hat, und die Journalistin Lena (Karoline Schuch). Alle drei wollen irgendwann aufgeben, doch gemeinsam geben sie sich Kraft. «Zuerst suche ich mich und dann Gott»,bemerkt Pilger Hape einmal. Und so schlurft er denn über Stock und Stein, nervt sich an Blasen und bescheidenen Herbergen, sucht Einsamkeit und doch auch Nähe. Der Film mit Off-Kommentar lebt nicht von der Spannung, sondern von Bildern und kleinen Begegnungen. Ein liebevoll arrangiertes Wanderpanorama, ein bisschen verstaubt, aber fein fotografiert (Felix Poplawasky), das nahezu ohne Kitsch und Klischees auskommt. Amüsant sind auch die kleinen Auftritte von Annette Frier als Hape-Agentin und Katherina Thalbach als Omma Bertha, die Kerkeling auch im wahren Leben viel bedeutete.

***°°°

The Danish Girl

rbr. Zwei Wesen in einer Brust. Die wahren Begebenheiten häufen sich – im Kino. So beschreibt Tom Hooper in seinem Liebes- und Künstlerdrama «The Danish Girl» die Geschichte des dänischen Malers Einar/Lili Elbe (Wegener). Zugrunde liegt dem Film die Biografie des Amerikaners David Ebershoff, die wiederum auf den Aufzeichnungen Lilis Elbes beruht («Frau mand til kvinde», 1931). Dabei geht es um nichts anderes als um Geschlechtsumwandlung von Einar in Lili Anfang der Dreissigerjahre in Deutschlands. Das Ehepaar Wegener lebt in Kopenhagen: Aus einer Laune und Verlegenheit heraus posiert Einar als Modell für seine Frau Gerda. Das Schlüpfen in weibliche Rolle erschüttert den Mann, zerreisst seine Seele: Er fühlt sich immer stärker zu Lili hingezogen, will ganz und gar Frau werden. Seine Frau Gerda spürt, dass sie ihn verlieren wird, steht ihm gleichwohl bei, als er als einer der ersten Intersexuellen die gefährlichen Operationen in Berlin und Dresden wagt. In Wahrheit hiess die Dänin Gerda Gottlieb: Sie trennte sich von Lili Elbe. Doch das tut nichts zur Filmsache. Tom Hooper inszeniert ungemein behutsam und einfühlsam diese tiefe Identitätskrise, gleichzeitig eine Liebe, die im Verzicht mündet. Dabei taucht er in das gehobene Bohéme-Milieu der Zwanziger- und Dreissigerjahren und – soweit das filmisch möglich ist – in die Psyche der Protagonisten. Dass dieses Drama so echt wirkt und tief geht, ist zu einem grossen Teil den mimischen Leistungen der Darsteller zu verdanken. Sowohl Eddie Redmayre, bereits oscar-belohnt für seinen Part im Film «Die Entdeckung der Unendlichkeit», als Einar/Lili als auch Alicia Vikander als geforderte Malerin und Ehefrau Gerda sind allererste Oscar-Kandidaten. Aber auch Ben Whishaw als Jugendfreund Henrik und Sebastian Koch als Professor Kurt Warnekros fallen nicht ab. Der Spielfilm über einen Künstler, der zum «Dänischen Girl» wird, ist ein absolutes Kino-Highlight, ein intensives, eindrückliches Doppelporträt.

*****°

Legend

rbr. Lackiertes Gangster-Melodrama. Noch so ein Film nach «wahren Begebenheiten». Sie sind wahrlich keine Sympathiebolzen, die Zwillingsbrüder Reggie und Ronnie Kay, die sich in den Sechzigerjahren zu Unterweltkönigen aufschwangen und in London etablierten. In ihren Nachtklubs vergnügten sich gern auch Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Die ungleichen, aber unzertrennlichen Brüder protzten in der Öffentlichkeit und powerten. Kein Mittel war ihnen fremd bei ihren kriminellen Aktivitäten wie Raub, Erpressung, Morde. Besonders der cholerische Psychopath Ronnie kannte keine Gewalthemmungen, er war es letztlich, der seinen solidarischen Bruder Reggie, der sich gern als gönnerhafter Gentleman gab, zum Fall brachte. Erzählt wird die Gangsterballade aus der Sicht der Reggie-Geliebten und Ehefrau Frances Shea (Emily Browning), die dann irgendwann zugeben muss, dass sie ja bereits tot ist. Kein Gag, sondern eher ein unpassendes Stilmittel. Brian Helgeland bemüht sich, in seinem gestylten Drama, amerikanischen Gangsterfilm mit britischen Eigenarten zu vermischen. Teilweise stimmig, doch letztlich ist die Kray-«Hommage» allzu gelackt und gestriegelt. Der Schauplatz London bleibt Schemen und dumpfe Kulisse. Immerhin werden die «legendären»-Brüder nicht zu Helden stilisiert. Interessant ist vor allem Schauspieler Tom Hardy, der in einer Doppelrolle glänzt – auch dank perfider Maskentechnik und anderer Tricks.

***°°°

Das brandneue Testament – Le tout nouveau testament

rbr. Dem lieben Gott ein Schnippchen schlagen. Gott sieht nicht alles, möchte aber alles kontrollieren und die Menschen piesacken. Seine Familie ist nicht besonders erbaut vom göttlichen Computerfreak, der in einem Brüsseler Hochhaus haust. Sein Sohn ist abgehauen und bekanntlich am Kreuz gelandet. Auch die zehnjährige Tochter Éa (Pili Groyne) hat die Nase vom miesen und menschenverachtenden Vater (Benoît Poelvoorde in Bestform) voll und büxt aus – durch eine Waschmaschine. Das vorwitzige Mädchen hat zuvor in Vaters Computerwelt eingegriffen und per SMS allen Menschen ihr Todesdatum gesendet. Das bringt grosse Verwirrung und die Gesellschaft in Unordnung. Éa geht nun in irdischer Freiheit daran, eigene sechs Jünger um sich zu scharen, wobei ihr ein Clochard als Chronist dient. Sie hilft einer einarmigen Frau, haucht einem hoffnungslosen ergrauten Angestellten neues Leben ein, nimmt sich eines Jungen an, der lieber ein Mädchen sein möchte, und befreit eine reiche einsame Frau (Catherine Deneuve) aus der Lethargie, die Wärme und Geborgenheit bei einem Gorilla findet. Éas Apostelgruppe besteht aus Menschen, die mit dem Schicksal hadern, vom Leben enttäuscht und glücklos sind. Die göttliche Tochter tut ihnen gut. Sie ist gar nicht nach ihrem Vater geschlagen, der sie verfolgt und ausserhalb seiner Schaltzentrale eine Tracht Prügel bezieht, auch wohl weil der Liebe Gott eben nicht so lieb ist. Jaco Van Dormaels göttliche Farce vom «Brandneuen Testament» ist verschmitzt und vergnüglich, ironisch und hintersinnig. Diese neue belgische Bibelfibel mit absonderlichen, aber einleuchtenden Episoden mahnt und mäandert, vor allem macht sie Lust aufs Leben, selbst wenn es einem vom Lieben Gott versaut wird.

****°°

Joy

rbr. Hausfrau lernt Unternehmerin. Noch eine wahre Geschichte und eine Stimme aus dem Off, die dann irgendwann das Zeitliche segnet – wie in der Gangstermoritat «Legend». Diesmal schwärmt Grossmami Mimi von ihrer Enkelin Joy. Und die hat sich nicht nur von ihrem Mann, einem mehr oder minder gescheiterten Sänger aus Venezuela getrennt und zieht entsprechend die Tochter allein gross, sondern hat auch noch ihren Job verloren. Doch die erfinderische Joy Mangano lässt sich nicht unterkriegen und kreiert einen Wischmopp, der nicht nur bequem in jede Ecke kommt, sich selber auswringt und in der Waschmaschine gereinigt werden kann, sondern auch noch erschwinglich ist für 19.95 US-Dollar das Stück. Ihr erster Versuch, den Mopp im Shopping-TV anzupreisen, misslingt. Doch dann umgarnt Joy den smarten Neil (Bradley Cooper), Chef des Verkaufskanals, und bekommt eine zweite Chance. Fast ein Wunder: Bei ihrem (zweiten) gelungenen TV-Auftritt 1992 verkauft sich «Miracle Mop» in einer halben Stunde 18 000mal. Joy stellt eine Mop-Produktion auf die Beine, muss für ihre Unbedarftheit aber schwer Lehrgeld zahlen. Ihre Familie, allen voran ihre Schwester, die ihr ins Handwerk pfuscht, aber auch der Vater (Robert de Niro) samt reicher Freundin (Isabella Rossellini) partizipieren. Die ahnungslose Unternehmerin wird über den Tisch gezogen, ihr droht der Bankrott. Wie in einem Western kommt es zum Showdown – in Dallas. Joy packt zwar keine Revolver aus, sondern setzt ihre weibliche Intuition und Cleverness ein. Man kann darüber schnöden, ob dieses kapitalistische Lehrstück mit feministischem Einschlag Familien- und Unternehmerdrama, Erfolgskomödie, Sozialmärchen oder schlicht Feelgood-Soap-Opera mit Musicalschnipsel sei. Von allem ein wenig. David O. Russell setzt wie in «Silver Linings Playback» auf das bewährte Duo Bradley Cooper und Jennifer Lawrence («The Hunger Games»), die hier beherzt als Joy agiert. Diese ehrliche Haut von Hausfrau, weder vor Tiefschlägen noch vor Betrug und Geschäftskniffen gefeit, hat Power. Vor allem glaubt sie ans Gute. Am Ende verfängt sich das kapitalistische Lehrstück im Sozialkitsch. Immerhin. Joy zeigt uns, wie authentische Werbeträger ein Produkt vorwärts und an Maus und Maus bringen können. Man denke etwa an Appenzeller, Wetterschmöker, Handwerker oder die berühmte Schweizer Werbe-Kuh.

****°°

Hello – I Am David!

rbr. Das Piano-Phänomen. Der australische Pianist David Helfgott ist weltweit bekannt geworden 1996 durch den Spielfilm «Shine» mit Schauspieler Geoffrey Rush (Oscar!). Cosima Lange hat die Pianisten-Legende auf der Europa-Tournee 2012 begleitet. David Helfgott ist ein Mensch, der keine Berührungsängste kennt. Im Gegenteil, Berührungen sind ihm Bedürfnis. Helfgott, Jahrgang 1947, war ein Piano-Wunderkind und Meisterschüler am Royal College of Music in London, als er 1970 einen Zusammenbruch erlitt, heimgesucht von einer «schizoaffektiven Störung». Viele Jahre verbrachte er in psychiatrischen Kliniken. Das Ende der Talsohle erreichte er 1986, als er der Astrologin Gillian Murray begegnete, seiner grossen Liebe und späteren Ehefrau. Und er kehrte auf die Konzertbühnen zurück.

Die Hamburgerin Cosima Lange (40) war von David Helfgotts Piano-Performance fasziniert und suchte seine Bekanntschaft. Die Regisseurin/Autorin beschloss, einen Dokumentarfilm über den ausserordentlichen Künstler zu drehen. «David ist ein Katalysator. Er lehrt uns, die Welt aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Er berührt und wühlt auf. Für mich liegt ein grosser Wert im ’Anderssein‘», erzählt die Filmerin. Und tatsächlich gelingt es der Bewunderin, uns den brillanten, hochsensiblen Pianisten nahe zu bringen und verständlich zu machen: seine Eigenarten, ständigen Bewegungen, sein Murmeln, Brabbeln, Mitsingen, während er am Klavier Rachmaninow, Bach oder Beethoven mit höchster Hingabe spielt. Auch die Erfahrungen, die Matthias Foremny, Dirigent der Stuttgarter Symphonikern, mit ihm auf der Europa-Tournee 2012 machte, tragen viel zum Verständnis bei. Langes mitreissendes Porträt ist geprägt von grosser Zuneigung zum Ehepaar Helfgott. Ihr Film beschreibt nicht nur den Künstler und Menschen David, sondern ist auch eine Hommage an die Musik, an Leidenschaft und Liebe. David Helfgott wird am 13. Mai ein Konzert («All that Liszt») im KKL Luzern geben.

*****°

The Revenant – Der Rückkehrer

rbr. Auferstanden in der Wildnis. Wenn das nicht Oscar-verdächtig ist! Der einstige Romantiker von der «Titanic» hat sich in einen verdreckten, fast verreckten Rauschebart verwandelt –19 Jahre nach dem gloriosen Untergang: Leonardo DiCaprio, nunmehr 41 Jahre alt, verkörpert den Trapper Hugh Glass, der zusammen mit einem halbindianischen Sohn als Scout einen Pelzjäger-Trupp in der kanadischen Wildnis anführt. Die wilden Waldgesellen werden von Indianer attackiert und fast aufgerieben. Die Jäger werden gejagt. Die Flucht auf einem Fluss gelingt halbwegs. Kälte und Schnee setzen zu. Als dann Hugh von einem Grizzly, der seine Jungen verteidigt, attackiert und böse zugerichtet wird, scheint das Mass voll. Doch es kommt noch schlimmer. Der schwer Verletzte muss mit ansehen, wie der bösartige Trapper Fitzgerald (Tom Hardy) nicht nur seinen Sohn massakriert, sondern ihn, Glass, eingebuddelt und dem Tod überlässt. Unter Aufbietung der letzten Reserve befreit sich der Verratene, robbt sich durch den Schnee und findet in der Wildnis Hilfe. Irgendwie kehrt der Geschundene zurück, verletzt, vernarbt, beseelt von Rache. Diese erbarmungslose, zweieinhalb Stunden dauernde Odyssee durch Eiseskälte, Sturm, Schnee und Schmerz wurde quasi vor Ort, also in freier kanadische Natur inszeniert und realisiert – nach einer wahren Begebenheit von 1823, heisst es. Der Berserker unter den Filmern, der Mexikaner Alejandro Gonzáles Iñárritu, der mit «Birdman» letztes Jahr drei Oscars gewann, schickte Crew und Darsteller tatsächlich in die Wildnis und drehte nur bei natürlichem Licht. So fing sein bewährter Kameramann Emmanuel Lubezki nicht nur grandiose Wald- und Landschaftsaufnahmen ein, sondern blieb den geschundenen Kreaturen auf dem Leib – bis zu Bartstoppeln, verfilzten Haaren, Wunden und Narben. Der Regisseur entfachte teilweise ein Inferno, wie es Dante nicht besser beschreiben könnte. Stille Momente in dieser unerbittlichen Waldwinter gibt es, doch sind sie meistens quälend grausam, von Stöhnen und Keuchen durchdrungen. Vor brutalen Szenen und Eingriffen wird gewarnt, zu den eher harmlosen Momenten zählt, als der handikapierte Hugh Schutz im Körper eines toten Pferdes sucht – der isländische Film «Of Horses and Men» lässt grüssen. Zugeben, Iñárritu überbordet bisweilen in seinem episch existentiellen Abenteuerfilm, doch so kraftvoll gnadenlos, elementar, hautnah und haarsträubend kam noch kein Trapperdrama daher. Sidney Pollacks «Jeremiah Johnson» (1972) war dagegen ein Sonntagsausflug. «The Revenant» – ein Meisterwerk, da kann auch ein Quentin Tarantino mit seinem Winterwestern «The Hateful Eight» (demnächst) nicht mithalten.

*****°