«Literaturverfilmungen»

Von Rolf Breiner

Eine stiehlt Bücher, ein anderer stiehlt sich davon… Kaum ein Monat vergeht, in dem sich nicht ein Buchbestseller im Kinoformat wiederfindet. Bücher beflügeln die Phantasie, Kinofilme können da eher selten mithalten. Zwei unterschiedliche Beispiele: «Die Bücherdiebin» und «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand». Grandios die Verfilmung der wahren Geschichte von Robyn Davidson in der Wüstenlandschaft Australiens «Tracks – Spuren».

«Mache ich euch Angst? Ich bitte euch inständig – keine Sorge. Man kann mir alles nachsagen, nur nicht, dass ich ungerecht bin». So liest es sich gleich zu Anfang des 588-Seiten Wälzers von Markus Zusak, dem Australier mit deutsch-österreichischen Wurzeln. Und ein wenig später: «Bitte bleibt ruhig, trotz dieser offenkundigen Drohung. Ich tue nur so. Ich bin nicht gewalttätig. Ich bin nicht bösartig. Ich bin das Ergebnis». Und das Ergebnis, das Ende des Lebens ist der Tod, könnte man fortfahren. Und der eben spricht hier als allwissender Erzähler und Begleiterin der «Bücherdiebin». Wie aber setzt man den Tod ins Bild oder stellt ihn dar? Als Sensemann, als dunklen, drohenden Gevatter oder als Mysterienmann, mit dem ein Ritter auch mal ein Spielchen wagt wie in Ingemar Bergmans mystischem Drama «Das siebente Siegel»?

Mehr fürs Auge und Herz

In Brian Percivals Verfilmung des Bestsellers «Die Bücherdiebin» bleibt der Tod eine Stimme – sonor und besänftigend dank Ben Becker in der deutschen Fassung, Roger Allam in der internationalen. Immer wieder lässt der Mahner und Warner seine Bemerkungen und Kommentare einfliessen. Im Film ist er freilich weit weniger zu hören und bleibt eine unsichtbare, eher zufällige Randerscheinung. Hier macht das Bild die Musik. Da schmaucht die Dampflok in mit Schnee-Januar 1939. Einer Mutter (Heike Makatsch) stirbt ihr Sohn weg, Töchterchen Liesel bibbert vor Kälte und Schmerz, als ihr Bruder notdürftig beerdigt wird. Einem Totengräber fällt ein Büchlein aus der Tasche. Liesel birgt es, verwahrt es und wird es später bei den Pflegeeltern hervorkramen, wenn sie lesen gelernt hat. Die Elfjährige findet in Hans Hubermann (Geoffrey Rush), einem gutherzigen Schildermaler und Akkordeonspieler, einen verständigen Pflegevater und Freund, während seine kratzbürstige Gattin Rosa (Emily Watson) das Pflegekind als «Saumensch» anraunzt. Doch hinter der rauen Schale verbirgt sich ein gutes mütterliches Herz. Und so findet die Halbwaise Liesel an der Himmelstrasse im putzigen Städtchen Molching bei München ein warmes Nest – auch wenn die Kohle knapp wird – bis hin zur Bombardierung und zum Kriegsende.

Anrührend statt vertiefend

Die wissbegierige Liesel (Sophie Nélisse) lernt leben und lesen. Im Nachbarjungen Rudi (Nico Liersch) hat der Teenager einen verlässlichen Freund gefunden, der mit ihr durch Dick und Dünn geht. Es sind schwere Zeiten. Die Nazis marschieren, Bücher werden verbrannt, die Juden werden verfolgt. Der junge Jude Max (Ben Schnetzer) ist auf der Flucht und findet bei den Hubermanns Unterschlupf. Liesel kümmert sich rührend um den im Keller versteckten Flüchtling. Sie ist in Bücher vernarrt und stibitzt das eine oder andere Buch aus dem Haus des betuchten Bürgermeisters Herrmann (Rainer Bloch). Rudi nennt sie deshalb auch neckisch «Bücherdiebin». In des Bürgermeisters Frau (Barbara Auer) findet sie eine Seelenverwandte. Der Krieg rückt unüberhörbar und unübersehbar näher. Der kranke Max, der Liesels Liebe zu Worten und Sprache entfacht hat, muss fliehen, und Hans wird auf seine alten Tage eingezogen. Liesel flüchtet sich in ihre Bücherwelt und schreibt Tagebuch unter den Buchdeckeln der Nazischrift «Mein Kampf». Bomben fallen aufs Städtchen. Der Tod meldet sich im häufiger zu Wort.

Vom Waisenmädchen bis zur jungen Frau – Sophie Nélisse, die sich im kanadischen Kinodrama «Monsieur Lazhar» profiliert hat, entspricht wohl vielen Vorstellungen der Leser – blond, verträumt, lebensbejahend, gut. Das Zweistundenfilmepos ist schön anzusehen, fotografiert von Florian Ballhaus, Sohn des bekannten Kameramanns Michael Ballhaus. Die Besetzung ist nahezu perfekt, wenn man von der pausbäckigen, nett groben Emily Watson als Schimpfkanone Rosa absieht. Es fehlt dem Film nicht an Stimmigkeit und Emotionen, und doch wirkt er künstlich und geschönt, Das mag auch an den putzigen Kulissen in den Babelsberger Studios liegen. Trotz poetischer Einsprengsel und stimmiger Intermezzi, etwa zwischen Liesel und Pflegevater Hans oder dem verfolgten Max, bleibt das Drama eher oberflächlich und beschaulich. Ein grosses Manko ist der Wechsel zwischen Deutsch und Englisch, zumindest in der internationalen Fassung («The Book Thief»). «Saumensch» und «Saukerl» sowie deutsche Soldatentöne wirken in der englischen Fassung befremdlich. Diesbezüglich hätte man Regisseur Brian Percival mehr sprachliche Sensibilität gewünscht.

Der Film (Drehbuch Michael Petroni) ist nett anzusehen, erreicht aber bei weitem nicht die Tiefe und Dichte des Buches. Der Tod und seine Liebe zu Liesel und ihre Liebe zum Wort bleiben Makulatur. Zusaks Werk ist nicht das Mass aller Dinge. Es lohnt sich, «Die Bücherdiebin» wieder zu Hand zu nehmen.

Ein Schelm, der sich Böses dabei denkt

Wie im obigen Fall, muss man den anderen Millionenbestseller nicht unbedingt gelesen haben, um mit der Verfilmung klar zu kommen und an ihr Gefallen zu finden. Jonas Jonassons Schelmenreise «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand» liest sich in einem Zug und wurde vom Schweden Felix Herngren munter in Szene gesetzt. Natürlich muss man auch hier Kürzungen und Verknappungen in Kauf nehmen. Doch die Kinoversion trifft den spitzbübischen Ton, besitzt trotz oder vielleicht sogar wegen der schrägen Typen und todernsten Gestalten aus der Zeitgeschichte skurrilen Charme. Man wundert und amüsiert sich.

Ein Knaller wird quasi zum Weckruf und weckt Erinnerungen beim ehemaligen Sprengstoffexperten Allan Karlsson. Der sieht mit Grauen den Feieranstrengungen im Altersheim zu seinem 100. Geburtstag entgegen und entschliesst sich spontan auszubüxen. Raus aus dem Heimtrott und durchs ein Fenster rein in ein neues Leben. So stoffelte der alte, aber rüstige Mann los. Eine schmierige Rockertype vertraut ihm am Bahnhof einen Koffer an. Den nimmt der Alte an sich und verschwindet mit ihm in einen Bus. Mehr aus Dusseligkeit, denn aus Berechnung. Der beinahe hundertjährige Knacker landet in einer still gelegte Bahnstation, in der ein anderer komischer Kauz, Julius Jonsson (Iwar Wiklander), haust. Sie gehen dem Fremdkoffer auf den Grund, entdecken Raubgut, 50 Millionen Kronen schön gebündelt, und machen gemeinsame Sache, als der erwähnte kofferlose Rocker auftaucht. Der will gewalttätig werden, wird aber von den beiden Alten kurzerhand abgekühlt, Die Reise in einen neuen Lebensabschnitt kann beginnen.

Ab und an taucht der dynamische Held Allan in seine Erinnerungen ein: Als Sprengstoffexperte hat Karlsson einiges im Laufe eines Jahrhunderts erlebt. Aus Liebe zum Dynamit nicht zu irgendeiner Partei oder Ideologie hat er im Spanischen Bürgerkrieg Bomben gelegt und Brücken gesprengt. Eher zufällig rettet er General Franco das Leben. Man trifft Allan in Los Alamos, wo er quasi der US-Atombombe auf die Sprünge hilft. Er wird ein Gast Stalins, agiert als Doppelspion, der Informationsschrott unter die Geheimdienste bringt, hat Kontakte mit Einstein und Robert Oppenheimer, mit Harry S. Truman und Ronald Reagan. Er soll gar Gorbatschow auf den richtigen Weg und die Berliner Mauer zu Fall gebracht haben.

Neben diesen dynamischen Episoden aus der Weltgeschichte nehmen aktuellen Geschehnisse ihren Lauf: die Flucht, die Fahndung und allerlei Possen. Der eher halbherzig ermittelnde Inspektor Aronsson (Ralph Carlsson) verliert bald einmal das Interesse an den flüchtigen Veteranen und ein Mafiosi sein Gedächtnis. Das komische Trüppchen um Allan und Julius mit dem schüchternen Mitläufer Benny (David Wiberg) und der resoluten Gunilla (Mia Skäringer) samt ihrer Elefantendame Sonja landet irgendwann in Bali und…

Wie so oft: Bilder können Buchstaben nicht ersetzen, aber durchaus beleben. In diesem Fall ist das vor allem dem schwedischen Komödianten Robert Gustaffsson zu verdanken, der den hundertjährigen Ausreisser Allan von Jugendjahren bis ins hohe Alter verkörpert. Der beherzte Kinofilm (nicht nur für Senioren) hechelt durch ein Jahrhundert von 1905 bis 2005. Das schräge Roadmovie gefällt, weil es schwedisch authentisch bleibt und sich nicht als multinationales Produkt anbiedert. Das Buch bleibt unübertroffen amüsant, aber das Schelmenabenteuer von Felix Herngren (Regie, Drehbuch) und Hans Ingemansson (Drehbuch) enttäuscht nicht. Es hat Witz, Charme und schelmischen Unterhaltungswert.

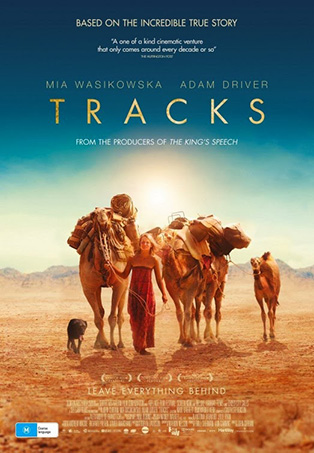

Abenteuerliche Charakterstudie «Tracks – Spuren»

I.I. Basierend auf einer so faszinierenden wie wahren Geschichte vor dem Hintergrund der atemberaubenden Landschaft Australiens erzählt «Spuren» vom Mut und der Abenteuerlust einer jungen Frau, die in die Einsamkeit der Wüste Australiens aufbrach und in einem neuen Leben ankam.

«Die beiden wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, waren: dass man immer so stark und leistungsfähig ist, wie man es sich selbst erlaubt. Und dass der schwierigste Schritt einer jeden Unternehmung der erste ist, die erste Entscheidung zu treffen» (Robyn Davidson).

Die Geschichte erregte Aufsehen, war in der Zeitschrift National Geographic veröffentlicht, danach folgte das Buch der Autorin Robyn Davidson (Mia Wasikowska), die 25-jährig 1975 mit einem scheinbar verrückten Traum nach Alice Springs in der Mitte Australiens kommt. Sie will die australische Wüste bis zum Indischen Ozean durchqueren – 2.700 Kilometer durch eine lebensfeindliche Wildnis, nur begleitet von vier störrischen Kamelen und ihrem Hund Diggity. Robyn wollte allein sein und herausfinden, wer sie wirklich ist. Freunde und Eltern können sie nicht von ihrem abenteuerlichen Plan abbringen, doch sie erhält Unterstützung vom Fotografen Rick Smolan (Adam Driver), der sich für sie einsetzt, dass ihre Reise von National Geograhic finanziert wird. Als Gegenleistung willigt sie ein, dem Fotografen während der Reise an verschiedenen vereinbarten Etappen für Fotosessions zur Verfügung zu stehen. Die emotionale und körperliche Grenzerfahrung wird auf der Leinwand berührend authentisch umgesetzt. Mia Wasikowska verkörpert die Entschlossenheit und Verletzbarkeit Davidsons mit Bravour. Im Aborigine-Ältesten Mr. Eddy (Rollet Mintuma) findet Robyn einen zeitweiligen unschätzbaren Führer durch die unwegsame Wildnis. Der Film feierte die Weltpremiere auf dem Filmfestival von Venedig 2013 und wurde auch auf den Festivals von Toronto und London zum Publikumsliebling. Regie führte John Curran.

Filmemacher Peter Liechti ist tot

I.I. Der Schweizer Filmemacher Peter Liechti ist mit 63 Jahren verstorben. Vor kurzem wurde ihm für «Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern» der Schweizer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm verliehen, ein komplexes Porträt seiner betagten Eltern, das mehrfach ausgezeichnet wurde. Über seinen Film sagte Liechti: «Ich hatte mich stets als Fremdling gefühlt in meiner Familie – bis ich fast schockartig bemerkte, wie ähnlich wir uns in Wirklichkeit sind. Je häufiger ich meine Eltern sehe, umso mehr rührt mich ihr hohes Alter, ihr langsames Verschwinden aus diesem Leben».

Das Berliner «Arsenal» hatte dem Filmemacher noch im März eine umfassende Werkschau gewidmet und die Solothurner Filmtage stellten ihn in den Mittelpunkt der diesjährigen «Rencontre». Liechtis erster Kinofilm «Signers Koffer», entstand 1995 in Kollaboration mit dem Künstler Roman Signer. Filme aus Liechtis Werk sind u.a. «Hans im Glück» (2003), «die Geschichte von einem, der auszieht, das Rauchen loszuwerden» oder «The Sound of Insects» (2009), der den Selbstmord eines Mannes durch Verhungern dokumentiert. Der Film wurde 2009 mit dem Europäischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Peter Liechti wurde am 8. Januar 1951 in St. Gallen geboren. Nach der Matura begann er ein Medizinstudium, wechselte dann aber an die Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich, wo er ein Diplom für das Höhere Lehramt erwarb. Neben seiner Tätigkeit als Zeichenlehrer entstanden ab Mitte der 80er Jahre seine experimentellen Filme.

Filmtipps

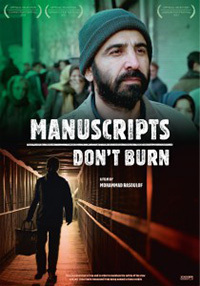

Manuskripts Don’t Burn

rbr. Kino ist Begegnungs- und Unterhaltungsstätte, meistens made in Hollywood, kann aber auch zum Diskussionsforum und Schaufenster für Wirklichkeiten sein. Ein extremes Beispiel in vielerlei Beziehung ist der iranische Film «Manuscripts Don’t Burn».

Zwei Männer in einem Auto. Düster, eine Zeit zwischen November-Tristesse und schmuddeliger winterlicher Schneeödnis. Einer wartet, der andere rennt. Das Fluchtauto startet. Zwei Männer, Handlanger eines Regimes am Werk, das seine Widersacher mit gnadenloser Härte verfolgt und bricht. Die Killer bleiben namenlos, haben Dutzendgesichter. Dem einen sind sein krankes Kind, das in ein Spital eingeliefert werden soll, und der Bankautomat, der endlich das heiss erwartete Geld herausspucken soll, wichtiger als die Opfer, die er auftragsmässig heimsucht und tötet.

Alltag im Iran. Der Staat ist allgegenwärtig, zumindest in der Metropole Teheran. Spezialisten sollen renitente Intellektuelle mundtot machen. Ein Schriftsteller hat einen perfiden Anschlagsversuch auf einen Bus mit 21 Dichtern, Publizisten und Journalisten zu Papier gebracht. Hinter diesen Aufzeichnungen sind die staatsdienenden Häscher Morteza und Khosrow her, wobei einer der beiden genau der Busfahrer ist, der den Auftrag hatte, den Bus mit den Intellektuellen hätte abstürzen lassen sollen. Und eben diese regimekritischen Schriftsteller, die sich gegen Maulkörbe wehren und der Staatsgewalt die Stirn bieten, sind Objekte der Häscher. Es geht um ein Manuskript und allfällige Kopien. Einer wird verschleppt, andere werden belogen, betrogen, bedroht.

Die Terrorstrategie der Häscher und Staatsorgane ist perfide – mal primitiv brutal, mal zermürbend hinterlistig und teuflisch. Es ist vor allem die menschenverachtende Art, wie diese Vollstrecker, Staatsdiener und Gottes-Erfüller (Allahs) sich an unliebsamen Regimegegnern vergehen und sie, wenn nötig, eliminieren. Kalt und skrupellos. Im Namen Allahs.

Verlogener, verführter und verfluchter können Menschen nicht sein. Am Ende tauchen sie in der grossen Masse der Mitläufer, der Sich-Ducker und Weggucker unter. Teheran steht für Terror, aber nicht allein für den Iran. Man könnte auch andere Beispiele weltweit nennen, wo Menschen Menschen im Namen von was auch immer Schlimmes, Entwürdigendes, Brutales antun – von Machtinhabern im Ian, Irak oder Syrien bis zu Despoten wie der Nordkoreaner Kim Jong-un.

Der Iraner Mohammad Rasoulof hat seinen Spielfilm auf Piratenart realisiert – heimlich, als handelte es sich um eine Agentenaktion. In Cannes feierte er Premiere. Die Schauspieler und Filmschaffenden bleiben namenlos, um sie nicht allfälliger Gewalt des real existierenden Staates auszusetzen. Allein der Regisseur bekennt sich offiziell zu «Manuscripts Don’t Burn». Ein starkes Stück Kino – gegen Ignoranz, geistig-politischen Terror und staatlicher Gewalt. Ein verstörender Film, der aufwühlt und sehr nachdenklich stimmt.

****°°

A Long Way Down

Sie stehen am Abgrund; genauer auf dem Dach eines Hochhauses in London: Der eitle Gockel Martin Sharp (Pierce Brosnan), der als TV.Moderator infolge einer Affäre abserviert wurde, die Hausfrau Maureen (Toni Collette), der ihr schwerbehinderte Sohn schwer auf der Seele liegt, die durchgeknallte Punk-Jess (Imogen Poots) und der zwielichtige J.J (Aaron Pual), der sich als unheilbarer Kranker bemitleiden lässt. Alle vier sind auf dem Sprung in den Abgrund, aber der smarte Martin kriegt die Kurve und animiert die Selbstmordkandidaten, einen Überlebenspakt zu schliessen – bis zum nächsten Valentinstag. Vom Spontanbündnis bekommt die Presse Wind und schon stehen der abgehalfterte Martin samt seinen Suizid-Verbündeten im Rampenlicht. Es wird bunt und bunter. Man kommt sich näher, verliebt sich, enttäuscht sich – das volle Leben.

Nick Hornby veröffentlichte 2005 seinen Roman mit schwarzem Humortouch. Pascal Chaumeil verfilmte ihn: Ein hübscher leichtgewichtiger Trip am Abgrund, der aber trotz Höhenflug wenig Tiefe hat. Am Ende siegt das Leben und die Lust daran. Immerhin.

***°°°

Still Life

Man könnte ihn Bestatter nennen, denn dieser pflichtbewusste Beamte ist oft neben dem Pfarrer der einzige, der Verstorbenen das letzte Geleit gibt. John May ist akkurat bis zum letzten Atemzug. Er versieht seinen Dienst quasi bis zur Grablegung – penibel, gutmütig und unverdrossen. Auch als er seinen Job als Nachlass-Nachforscher verliert, der Verwandte und Bekannte der Verstorbenen ausfindig macht, arbeitet er weiter, bis das letzte Begräbnis doch noch «bevölkert» wird – im Gegensatz zu einem anderen…aber das ist eine andere Geschichte. Ein typischer britischer Film, wunderbar trocken und liebenswürdig von Umberto Pasolin inszeniert. Eddie Marsan, meistens für unscheinbare Nebenrollen besetzt, verkörpert den einsamen Beamten akribisch bis zur Haarspitze. Grandios. Selten strahlt ein Film mit bescheidenen, aber authentischen Mitteln so viel Wirkung und Sympathie aus. Herzensgut.

*****°

Ida

Winter 1962 in Polen. Die 18-jährige Anna ist in einer Klosterschule aufgewachsenen, tief in der Provinz. Jetzt will sie Nonne werden, doch die Äbtissin verlangt, dass sie zuerst ihre letzte Verwandte aufsucht. Und so verlässt Anna eher widerwillig die klösterliche Geborgenheit, trifft ihre Tante Wanda, erfährt, dass sie eigentlich Ida heisst und jüdische Wurzeln hat. – In kargen Schwarzweissbildern beschreibt Pawel Pawlikowski, wie eine junge Frau Lebenssinn und Identität sucht. Ein intimes Drama, das an Andrzej Wajda erinnert.

****°°

The Reunion

So ein Klassentreffen ist oft eine zweischneidige Sache. Anlass zum Wiedersehen und Feiern, aber auch Gelegenheit zur Abrechnung. Anna wurde in ihrer Schulklasse neun Jahre lang gehänselt, geschnitten, gemobbt. 20 Jahre nach Schulabschluss trifft man sich zum Klassentreffen. Anna wurde nicht eingeladen. Nun hat sie eine Filmfiktion über das Treffen gedreht. Mal angenommen: Sie platzt in diese Party. Was denken Mitschüler, Mitschülerinnen, was machen sie? Anna, die Künstlerin, versucht sie mit dem Film zu konfrontieren, um sich ein Bild über die gemeinsame Zeit, Empfindungen und Verhalten zu machen. Doch «Die Treffen», so der zweite Filmteil betitelt, findet nur fragmentarisch statt. Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen kneifen. – Die schwedische Künstlerin Anna Odell inszenierte das unversöhnliche Treffen (Reunion), das eskaliert. Die Hauptrolle spielt sie gleich selbst. Die Auseinandersetzung um Vergangenheit und Gegenwart, Gruppenstruktur und –terror steht im Zentrum. Filmautorin Anna Odell pendelt geschickt zwischen Fiktion und Realität (die Darsteller ihres Partyfilms sind dieselben wie bei der Befragung). Ein kleines alltägliches Drama, das aus dem Kinorahmen fällt – packend und entlarvend. Vor allem bleibt die starke suggestive Performance Anna Odells als Darstellerin haften. Ihr stechender Blick, ihre leidenschaftliche Eingabe. Sie ist Furie und verletzte Frau zugleich.

****°°

Cerro Torre

Ein eisiger senkrechter Zapfen mit Eiskrönung; Er ist nicht rekordverdächtig riesig mit seinen gut 3100 Metern, aber eine riesige Herausforderung für Bergsteiger. Die Geschichte des Bergmonuments Cerro Torre in Patagonien, Argentinien, ist ähnlich spektakulär wie die Eigernordwand. Bereits 1959 meldete der italienische Bergsteiger Cesare Maestri die Erstbesteigung. Ein Manko, sein Partner Toni Egger war beim Abstieg abgestürzt. Es gab keine fotografischen Beweise, Maestris Behauptung wurde in Zweifel gezogen. Diese tragische Episode bildet die Vorgeschichte zum Dokumentarfilm «Cerro Torre – A Snowball’s Chance in Hell». Hier stehen freilich die «unverschämten» Ambitionen des österreichischen Freikletterer David Lama im Zentrum, der den «steilen Zahn» auf seine Art bezwingen will. Das geht nicht von heute auf morgen und schon gar nicht beim ersten Anlauf. Mit seinem Partner Peter Ortner bleibt der Freeclimber dran und lässt nicht locker. Das Unternehmen ist zeitlich, technisch und finanziell aufwändig, gesponsert von Red Bull. Das Kamerateam um Tomas Dirnhofer hat spektakuläre Bilder eingefangen und dokumentiert einen Kraftakt, der Fragen aufwirft. Und die spricht der Film an, etwa die verschiedenen Auffassungen zwischen Bergsteigern und Freiklettern, Bergstürmern und Bergschützern. Spannend – so oder so.

****°°

Yves Saint Laurent

Es gibt immer wieder Kinofilme, die überflüssig sind. Und der von Jalil Lespert gehört eindeutig dazu. Vier Jahre nach «L’amour fou» von Pierre Thoretton, der den Laurent-Partner Pierre Bergé stärker in den Vordergrund stellt, kommt nun das modische Porträt «Yves Saint Laurent». Man kann diesem neuen Bilderwerk nicht einen gewissen Reiz absprechen, doch es wirkt wie ein Modejournal um und über den genialen Modeschöpfer. Sehr augenfällig, aber oberflächlich. Vieles bleibt fragmentarisch – die Affären des grossen, manisch-depressiven Laurent, sein diffiziles Verhältnis zum Liebhaber, Freund und Managers Pierre Bergé, die Kunstsammlerleidenschaft der beiden und mehr. Die Schauspieler Pierre Niney (Laurent) und Guillaume Gallienne (Bergö) bemühen sich redlich, doch letztlich langweilt das Modeepos mit seinen 104 Minuten.

**°°°°

Wrong Cops

Der eine steht auf Busen, der andere auf Koks und ein dritter bastelt am richtigen Sound. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Polizisten sind, sich langweilen und sich als alles andere denn als Gesetzeshüter verstehen. Beim Filmquerschläger Quentin Dupieux muss man mit allerlei schrägen Typen und Geschichten rechnen. Er scheut sich auch nicht, seinen eigenen Filmerfolg «Rubber» zu zitieren und kurz einzubauen. Wenn der feiste Cop Duke (Mark Burnham) seine Drogen in Ratten verpackt und verkauft, hat das noch einen gewissen makabren Witz. Wenn aber ein angeschossener Nachbar durch die Gegend kutschiert wird und als Soundbeurteiler herhalten muss, wenn der Fisch samt Drogenfüllung zum Himmel stinkt und ein Pornodarsteller sich die Gartenkelle in den Hals rammt, hört der Spass auf. Das schrille Cop-Machwerk, das offensichtlich mit Tarantino-Touch liebäugelt, ist weder lustig noch satirisch böse und entlarvend, sondern still ärgerlich und plump.

**°°°°

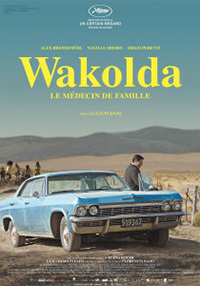

El Secreto de Wakolda

Da taucht einer auf, gibt sich leutselig, besorgt interessiert. Der Fremde, der sich Helmut Gregor (Alex Brandemühl) nennt, schliesst sich einer Familie an, die in einem abgelegenen argentinischen Kaff namens Bariloche ein Hotel wiedereröffnen wollen. Der deutsche Arzt hat vor allem Interesse an der zwölfjährigen Lilith (Florencia Bado) und ihrer schwangeren Mutter Eva (Natalia Oreiro). Man freundet sich an, vertraut dem Fremden, Allein Vater Enzo (Diego Peretti) bleibt auf misstrauischer Distanz. Er ahnt – wie auch wir Zuschauer –, dass dieser kantige, freundlich schleimige Mann etwas verbirgt, etwas Unheimliches verfolgt. Eben, Gregor ist Josef Mengele, der experimentierfreudige KZ-Arzt von Auschwitz. –Lucia Puenzo hat ihren Roman «Wakolda» gleich selber verfilmt. Ein entlarvender Film über Tarnung und Deckung, Vergangenheit und Gegenwart. In einer idyllischen Landschaft hat sich das Böse eingenistet. Mengele, der hier sehr menschlich daherkommt, war und ist ein Monster, der seinen Reinrassigkeitswahn und Zwillingsforschung auch nach dem Krieg weiterverfolgte. Er wurde nie gefasst und starb 1979 in Brasilien.

***°°°

Noah

rbr. Hollywood entdeckt die Bibel wieder – als Fundgrube für dramatische Stoffe und monumentale Filmwerke. Den Anfang biblischer Auferstehung machte in den USA der Jesusfilm «Son of God» (zur Erfolgsserie «The Bible») Bei uns tritt nun Gottes ergebener Gefolgsmann Noah als raubeiniger Übervater in Aktion. Später folgen die verfeindeten Brüder Kain und Abel in «The Redemption of Cain». Prophet Moses, der Urvater Israels, ist der Superman in der Verfilmung «Exodus» von Ridley Scott. Er führt die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Ebenfalls um Volksführer Moses geht es in «God and Kings», ein Monumentalprojekt von Steven Spielberg, das Ang Lee/Steven übernommen haben soll.

Im Sintflutepos «Noah» von Darren Aronofsky wird quasi die ganze biblische Schöpfungsgeschichte zitiert – von der Erschaffung der Welt über den ersten Sündenfall und Brudermord (Kain und Abel) bis zum Einsiedler Noah und seiner Familie. Die Menschheit ist schlecht und Gott beschliesst, sie zu vernichten. Die unschuldigen Geschöpfe von Schlangen, grossem und kleinen Getier bis zu den Vögeln soll freilich überleben – paarweise. Als Retter der Schöpfung hat Gott seinen treuen Gesinnungsmann Noah (Russell Crowe) auserwählt. Der soll eine Arche bauen für die auserwählte Tierwelt. Die bösen Menschen, nach seinem Ebenbild geschaffen, haben die Welt ausgebeutet und zerstört. Sie sollen in eben dieser maroden Welt ersaufen. Dagegen wehren sich der Hordenführer Tubal Cain (Ray Winstone) und seine verwahrloste Anhängerschaft. Es kommt zur Schlacht vor der Arche. Der konsequente Erfüllungsgehilfe Noah bringt sein Familie – Frau Naameh (Jennifer Connelly), seine drei Söhne und Schwiegertochter Ila (Emma Watson) in Sicherheit, steht dann aber vor dem Dilemma, dass die unfruchtbare Ila dank der magischen Kraft des Grossvaters (Anthony Hopkins) doch gebärfähig wird und ein Zwillingspaar auf die Welt bringt. Das bedeutet nach Noahs Überzeugung, dass die Menschen sich fortpflanzen könnten. Das darf nach Gottes Vernichtungsplan wohl nicht sein, also muss er, Gottes Handlanger, die neugeborenen Mädchen töten. Geht diese Rechnung auf?

Aronofskys bildgewaltiges 3D-Kinowerk ist mit allerlei Zutaten gespickt, etwa mit gefallenen Engeln, die zu monströsen Steinriesen mutierten und für Noah eine Abwehrschlacht liefern, um dann gen Himmel zu steigen. Der Filmemacher schmückt die biblische Geschichte spektakulär aus.

Folgende Schwerpunkte schälen sich heraus:

1. Noah, der Mann Gottes, ist selber ein rigoroser gnadenloser Übervater, der auch seine Familie nicht schont, seinem Schöpfer bedingungslos folgt und das Ende der Menschheit als gerecht ansieht.

2. Die Menschheit hat die Welt ausgebeutet und zur Wüste gemacht. Sie ist zweigeteilt – in Ausbeuter und Fleischfresser sowie in naturbewusste Ökologen, Vegetarier und gottesfürchtige Sammler (Noahs Familie).

3. «Noah» ist ein 138 Minuten langer Monumentalfilm – in der Tradition der «Zehn Gebote» (1956) von Cecil B. DeMille – , technisch raffiniert, monströs und apokalyptisch mit einem alttestamentarischen Supermann, Die Sintfluttragödie lehnt sich an die biblischen Geschichte an, schmückt sie fantasymässig aus, verrät sie aber nicht. Kolossales Kino, keine Bibelstunde

Henri

rbr. Sie sorgt sich um die Gäste, er um die Küche. Ein eingespieltes Team. Eines Tages kippt Rita um und stirbt plötzlich ganz unerwartet. Henri (Pippo Delbono) steht allein da. Als Küchenhilfe wird ihm eine junge, leicht beeinträchtigte Frau zugewiesen, die in einem Heim lebt. Rosette (Candy Ming) wird sein Rettungsengel. Sie sehnt sich nach Anschluss, Anteilnahme, Zuneigung, Liebe. In Henri sieht sie mehr als einen Patron, einen Partner: Sie verliebt sich und behauptet keck, sie sei schwanger. Henri kommt in Teufelsküche. Eine Reise ans Meer, nach Middelkerke, einem Küstenstädtchen an der Nordsee in der belgischen Provinz West-Flandern, bringt eine gewisse Klärung. – Filmerin Yolande Moreau beschreibt einfühlsam und behutsam eine aufkeimende Liebe zwischen einem reifen Mann und einer sich nach Liebe sehnenden Frau. Darf er mit der mental leicht behinderten Rosette Sex haben? Ist diese Beziehung lebensfähig? Für beide bedeutet dieses Verhältnis eine Wende. Moreau lässt offen, wohin sie führt. Und das macht den Film neben anderen Qualitäten so wahr und berührend, wobei man besonders der Schauspielerin Candy Ming ein Kränzchen winden muss. Sie wirkt so natürlich, unverbogen und echt, als wäre sie wirklich eben diese Rosette aus dem Heim mit all ihren kleinen Bedürfnissen und Sehnsüchten.

****°°