Marcel Gisler, Foto: © Rolf Breiner

«Marcel Gisler: Ich wurde vom Beobachter zum Mitspieler»

Von Rolf Breiner

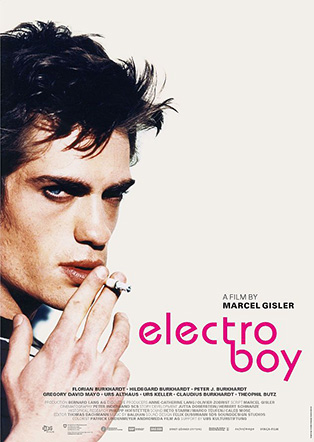

Am Filmfestival Locarno 2014 feierte Marcel Gislers erster Dokumentarfilm «Electroboy» Premiere – im Rahmen der vielbeachteten «Semaine de la Critique». Die Anfrage war so gross, dass kurzfristig eine Zusatzvorstellung organisiert wurde. Der Film beschreibt einen künstlerischen Menschen, «der auszog, die Welt zu erobern und das Fürchten lernte». Gisler schuf mit viel Empathie und Feinsicht diese intime Studie eines Kreativen, jenes Florian Burkhardt, der als Model, Partyveranstalter und Komponist elektronischer Musik Karriere machte: der Lebensentwurf eines Rast- und Ruhelosen, der sich in einer Existenzkrise verfing. «Electroboy» erhielt am 25. November den Zürcher Filmpreis 2014, dotiert mit 60 000 Franken.

Der Ostschweizer Marcel Gisler, 1960 in Altstätten geboren, zog selber früh aus, um sich als Regisseur zu verwirklichen. Seine zweite Heimat wurde seit 1982 Berlin, aber zwischendurch lebt er in Zürich, besonders in diesen Wochen, wo er seinen jüngsten Film «Electroboy» zum Schweizer Kinostart begleitet. Gisler gewann mit den «Tagesdieben» 1985 in Locano einen Silbernen Leoparden und feierte mit dem Beziehungsdrama «Rosie» (2012) einen schönen Erfolg. Er liefert nun das Porträt einen schwulen Multikünstlers, der aus dem Nichts zum Topmodel aufstieg, aus- und umstieg, die Zürcher Partyszene elektrisierte und auflud. Der «Electroboy», so der Künstlername des in Basel geborenen, in Luzern aufgewachsenen und in Berlin heimisch gewordenen Florian Burkhardt, geriet in eine Lebenskrise, war Ängsten (generalisierte Angststörung und Sozialphobie) ausgesetzt und schottete sich ab. Gislers sehr intime Persönlichkeitsstudie entwickelte sich zum Identitäts- und Sozialdrama. Wir trafen den Regisseur kurz vor dem Kinostart auf dem Sechseläutenplatz in Zürich.

Seit den Aufführungen im Sommer in Locarno ist jede Menge Wasser in den Lago Maggiore geflossen. Was ist aus dem «Electroboy» geworden, lebt er immer noch in Bochum?

Marcel Gisler: Florian wollte nicht nach Locarno kommen, aber am Tag der Locarno-Premiere, am 9. August, ist er nach Berlin gezügelt. Er kommt jetzt zum Kinostart in die Schweiz, nachdem er gehört hatte, dass es mit dem Film bisher sehr gut läuft.

Sie haben sicher weiter Kontakt mit Florian Burkhardt. Wie steht es um ihn?

Es ist ein freundschaftlicher Kontakt geblieben. Im Internetbereich engagiert er sich für nachhaltiges Leben, in der Ernährung, in der Kleidung. Er vertreibt zurzeit seine eigene Kollektion von Kleidern. Er bedruckt sie wohl, ist also grafisch tätig.

Florian lebte vegetarisch. Ist er Veganer geworden?

Ja, tatsächlich.

Soweit ich weiss, sind Sie nicht selber auf den Stoff, auf diese Persönlichkeit gestossen. Wer oder was hat Sie animiert?

Zuerst wurde ich vor sechs, sieben Jahren angefragt, einen Spielfilm zu drehen, doch das wollte ich nicht. Mir schien diese Lebensgeschichte für einen Spielfilm zu unglaubwürdig. Dann kontaktierte mich drei Jahre später Anne-Catherine Lang von Langfilm. Interessant ist, dass zwei Produktionsfirmen, unabhängig voneinander, auf mich zukamen. Beim zweiten Mal, also dem Dokumentarfilmprojekt, hatte ich immer noch meine Zweifel. Ich habe mich dann aber bereit erklärt, den jungen Mann in Berlin zu treffen und blieb skeptisch. Da hatte ich einen Menschen vor mir, der mir emotional sehr verschlossen vorkam und spürte bei ihm den Medikamenteneinfluss. Ich habe mich gefragt, kann ein solcher Protagonist einen Film tragen? Ich habe mich dann doch darauf eingelassen, weil mich die Fallhöhe interessiert hat zwischen dieser ehemals glamourösen Erscheinung in seiner Selbstfindungsphase und dem Jetztzustand mit dem begrenzten Bewegungsfeld, das ihm geblieben ist. Das Spannungsfeld auch zwischen glamouröser Fassade und einer beengenden schweizerischen Herkunft.

Eine Reise in die grosse weite Welt und zurück in die angestammte Enge…?

Ja, wenn man so will. Er ist aus der Enge seiner Herkunft ausgebrochen, hat sich die Siebenmeilenstiefel angezogen, um die Welt zu erobern, was ihm ja auch gelungen ist, und ist dann wieder in der Enge gelandet, als ob sich ein Kreis schliessen würde und ihn die eigene Vergangenheit eingeholt hätte.

Sie hatten sicher ein Konzept für dieses Filmprojekt, einen Plan und Eckpunkte gesteckt. Aber lief das Ganze nicht aus dem Ruder und hat nicht Florian das Drehbuch bestimmt?

Er hat es völlig auf den Kopf gestellt, aber auch seine Mutter. Die beiden haben mein ursprüngliches Konzept gekapert. Gewisse Eckpunkte konnte ich gleichwohl halten. Ursprünglich sollte Florian gar nicht zu Wort kommen. Ich hatte über 20 Interviews mit Begleitern aus verschiedenen seiner Lebensepisoden gedreht. Meine Idee war eigentlich, sein Leben aus der Fremdwahrnehmung zu erzählen.

Wann kippte denn Ihr Konzept?

Am viertletzten Tag. Ich wollte zum Schluss eigentlich nur Szenisches in seiner Wohnung in Bochum drehen. Der Fremdwahrnehmung wollte ich die Selbstwahrnehmung entgegenstellen. Ich hatte mich dann doch entschlossen, mit ihm ein Interview zu drehen, und wir haben zwei Nachmittage gesprochen. Und dann ist Florian vor der Kamera so aufgeblüht, hat eine solche Kamerapräsenz und lakonische Distanz zum eigenen Leben entwickelt – voller Humor und selbstkritisch, dass ich mich entschieden habe, dieses Interview zum roten Faden des Films zu machen.

Es gibt einen Moment, wo Florian flieht, dass Bild verlässt. Ein Wendepunkt?

Absolut. Ich greife ein, werde vom Beobachter zum Mitspieler, indem ich ihn zu einer Reise zu seiner Mutter nach Luzern überrede. Ich habe den Kameramann gebeten, die Kamera etwas zurückzusetzen, damit man mich im Ausschnitt sieht. Mir war klar, dass ich in diesem Moment meine Anonymität hinter der Kamera aufgeben musste.

Unerwartete Wendungen – haben Sie die nicht gestört, irritiert?

Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn etwas Unerwartetes passiert. Ich nenne das beim Spielfilm Unfälle, sprachliche oder andere, bleibe aber gelassen, das zuzulassen, oder besser noch freue mich, wenn Dinge passieren, die wir nicht voraussetzen konnten. Dann wird’s richtig lebendig.

Über welchen Zeitraum gingen die Dreharbeiten und wieviel Material haben Sie letztlich gesammelt?

Wir haben im Zeitraum von April bis 1. August 2013 gedreht und hatten dann 40 Stunden Filmmaterial. Das hat uns 20 Wochen Schnittarbeit gekostet.

Ist Ihr Film für Florian Burkhardt zur Therapie geworden?

In gewisser Weise, er meint, dass der Film ihm geholfen hat, sein Leben wieder mehr mit der Herkunft, mit familiären Ereignissen in Verbindung zu bringen. Das hatte er früher abgelehnt. Er sagt jetzt, dass vieles, was er sei, mit den Bedingungen seiner Herkunft zu tun hätte, seiner Veranlagung und seiner Herkunft.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Arbeit?

Mir wurde bewusst, dass man ziemlich viel Verantwortung übernimmt, wenn man derart ins Private anderer Menschen vordringt.

Gibt es ein neues Filmprojekt?

Ich arbeite an einem Kinofilm, einer schweizerisch-deutschen Koproduktion. Eine Liebesgeschichte im Profifussball-Milieu, immer noch ein Tabuthema.

Geht’s um Homosexualität?

Ja. Wir sind aber noch in der Finanzierungsphase. Mal sehen, ob’s zustande kommt.

«Felice Zenoni: Malen heisst Literatur überwinden»

Sein Name ist bis heute mit seiner Heimat, seiner Region verbunden – dem Kanton Uri und der Innerschweiz. Der Künstler Heinrich «Heiri» Danioth hat öffentliche Räume bemalt, Porträts und Landschaftsbilder geschaffen, Hörspiele verfasst, satirische Zeichnungen und Artikel für den «Nebelspalter» geliefert. 62 Jahre nach seinem Tod 1953 setzt der Urner Felice Zenoni dem verkannten, fast vergessenen Maler und Autor ein Denkmal in bewegten Bildern: «Danioth – der Teufelsmaler».

Interview: Rolf Breiner

Manchen Gotthard-Reisenden ist sie schon begegnet, die rote Teufelsgestalt an der Felswand in der Schöllenenschlucht. Die leicht abstrakte Figur mit dem Dreizack bezieht sich auf die Legende von der Teufelsbrücke. Geschaffen hat sie 1950 der Urner Künstler Heinrich «Heiri» Danioth, 1896 in Altdorf geboren und 1953 an einem Hirntumor gestorben. Teile der Urner Bevölkerung waren empört, entsetzten sich ob der skandalösen Darstellung. Tatsächlich verschwand der Teufel – kurzfristig, wurde verschoben (infolge des Strassentunnels 1973) und kopiert, beschmiert 2008 und restauriert. Der Teufel beziehungsweise das Bild hat’s überlebt.

Das Bild kennen viele, den Maler nur wenige. Danioth wurde kaum über die Innerschweiz hinaus bekannt. Seine Gemälde, oft Auftragsarbeiten, blieben in der Region. Eine Künstlerexistenz, die er unter anderem mit Arbeiten (Zeichnungen und Texte) für das Satiremagazin «Nebelspalter» mehr schlecht als recht finanzierte. Danioth war seiner Zeit voraus, er war der erste Schweizer Künstler mit expressionistischen Ambitionen. Er blieb Zeit seines Lebens seiner Heimat verhaftet, wehrte sich aber, als Heimatmaler eingeschränkt zu werden. Er sieht das Dilemma und beschreibt es so: «Meine Heimat ist, fürwahr, Prunkkammer Gottes und Irrgarten des Teufels, zu gleichen Teilen.»

Felice Zenoni («Charlie Chaplin – die Schweizer Jahre», «O mein Papa») hat sich auf Spurensuche gemacht, hat Zeitzeugen (Maler Hans Erni, Publizist Karl Lüönd, Max Dätwyler, Kunstmäzen) aufgesucht und vor allem in den Danioth-Töchtern Madeleine und Cilli wertvolle, engagierte Unterstützerinnen gefunden. Hanspeter Müller-Drossaart gibt der Stimme Danioth Ausdruckskraft.

Herr Zenoni, Sie sind selbst Urner. Wie haben Sie Heinrich Danioth. den Urner Künstler, erfahren und erlebt?

Felice Zenoni: Ich habe ihn quasi über meinen Vater kennengelernt. Der hat ihn gekannt, auch getroffen. Er hat uns manchmal Bilder gezeigt, aber öfter noch Danioth zitiert. Er konnte Texte von ihm auswendig. Und hat uns oft gesagt, dass Danioths Texte unter Wert verkauft wurden. Natürlich kannten wir auch seine Fresken im öffentlichen Raum, in Flüelen, in Altdorf usw.

Gut 60 Jahre nach dem Tod von Danioth haben Sie einen Film über Leben und Arbeit dieses fast vergessenen Künstlers gedreht. Was gab den Anstoss?

Das war wohl 2009, als ich für die SRG ein Porträt über General Guisan gedreht habe. Ich bin im Staatsarchiv Uri auf Aufnahmen über Danioth gestossen, auf 16mm-Aufnahmen aus dem Jahr 1936. Das war so etwas wie eine Initialzündung für mich.

Dann haben Sie recherchiert.

Ja, ich habe nach Nachkommen geforscht und bin auf die Danioth-Töchter Madeleine und Cilli gestossen. Ich habe sie angefragt, und sie wollten sofort mitmachen.

Die entdeckten Aufnahmen und die Zusage der Töchter – war das der Startschuss?

Ich habe oft überlegt: Steckt da nicht noch mehr dahinter? Ich bin zum Schluss gekommen; Nicht ich habe den Stoff gefunden, sondern der Stoff hat mich gefunden.

Sie haben eine grosse Schatztruhe aufgetan. Wie sah Ihr Konzept aus, daraus einen Film zu schaffen?

Ich bin von den Texten ausgegangen und habe mich an Danioth gehalten, der sagte: Malen heisst Literatur überwinden. Er selbst hat Bilder oft vom Text her aufgebaut, hat sich Gedanken gemacht, bevor er mit dem Malen anfing.

Wir haben es mit einem Werk zu tun, das sich quasi aufteilt in Auftragsarbeiten und freien Werken. Was meinen Sie?

Er hätte die Auftragsarbeiten am liebsten unter den Teppich gekehrt. Die «Nebelspalter»-Karikaturen waren Broterwerb und das hat ihn teilweise angekotzt.

Wichtig ist auch, sich die Zeit – der Erste und Zweite Weltkrieg – zu vergegenwärtigen, in der Danioth lebte. Das zeigen und sagen Sie in Ihrem Film. Es gab keinen Kunstmarkt wie heute und es war schwer, für einen Künstler wie Danioth zu überleben. Ging das überhaupt?

Ganz knapp – mit der Porträtmalerei und öffentlichen Aufträgen. Nach Schaffung des Fresko im Bahnhof Flüelen ging es ihm um 1949 finanziell und gesundheitlich sehr schlecht. Dann haben ihn Leute aus der Innerschweizer, Mäzene wie die Familie Dätwyler, unterstützt und gefördert.

Ist Heinrich Danioth zur falschen Zeit geboren worden?

Das kann man so sagen. Er schuf zwar 1937 das Wandbild «Zeit und Stunde» für den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Paris, ist aber über den Innerschweizer Raum kaum bekannt geworden.

Ist er ein künstlerischer Einsiedler geblieben?

Absolut.

Danioth war ein vielseitiger Künstler. Hat ihn das zerrieben?

Das war wohl auch sein Dilemma. Gerade in seiner letzten Phase hat er mit Literatur geliebäugelt und viel geschrieben. So auch die Hörspiele «Der sechste von den sieben Tagen», ein bedrückendes Stück, 1952 von Radio Beromünster ausgestrahlt, und das «Urner Krippenspiel». Davon gibt’s zwei Fassungen 1945 und dann von Tino Arnold bearbeitet 1963.

Was hat Sie denn als Bildmensch interessiert – der verkannte Künstler, der Maler , der Journalist und Dichter, der Mensch, der Urner?

Schon ein bisschen alles. Vor allem natürlich das Spannungsfeld: Bin ich Schriftsteller – bin ich Maler? Ich habe versucht, diese Pole zu verbinden. Der Maler und der Schriftsteller bedingen sich, befruchten sich.

Welche Ambitionen verfolgen Sie mit Ihrer Dokumentation – eine Hommage, eine Wiedergutmachung oder eine andere Art von Heimatfilm?

Ich habe beim Drehen gemerkt, es war höchste Eisenbahn, um einige Zeitzeugen noch abzuholen. Sicher ist er auch ein Heimatfilm. Ich habe ihn ja auch meiner Heimat Uri gewidmet. Ich wollte einen anderen Ansatz finden, also keinen Heile-Welt-Film drehen. Ich gehe von der Ambivalenz aus, die auch Danioth mit dem Begriff Heimat verbunden hat: die Verschmelzung von Natur und Mensch. Das sind auch Danioths stärkste Werke. Er selbst hat ja eine Heimat im Haus für Kunst Uri gefunden, im Danioth-Pavillon, 2009 eingeweiht.

Was hat diese Arbeit bei Ihnen bewirkt, was fasziniert Sie an Danioth?

Seine Verbundenheit mit den Urnern und Urnerinnen. Deswegen ist es für mich auch ein Heimatfilm. Ich wohne seit über zwanzig Jahren in Zürich und für mich war die Arbeit an diesem Film auch eine Art Heimkehr. Wo ich auch angefragt habe: Für die Leute war es eine Ehrensache, an diesem Film mitzuarbeiten. Danioth hat den Leuten in die Seele geschaut. Sehr nachhaltig. Ich darf auch noch bemerken, dass das Filmbudget über 800 000 Franken zu 90 Prozent von Uri finanziert wurde.

Im «Haus für Kunst Uri» in Altdorf ist eine grosse Ausstellung im Frühling geplant: «Heinrich Danioth und Weggefährten», 7. März bis 17. Mai 2015.

50. Solothurner Filmtage 2015

Schweizer Filmschau: Begegnungen und Jubiläum

Von Rolf Breiner

Die 50. Solothurner Filmtage werden am 22. Januar 2015 mit dem Ehedrama «Unter der Haut» von Claudia Lorenz eröffnet, notabene mit einem Auftritt von Bundesrat Alain Berset in der Reithalle. Die Werkschau Schweiz umfasst 184 Filme, darunter 32 Premieren – bis 29. Januar.

Unter die Haut gehen sollen die Filme: Abbilder der Gesellschaft bieten, Zeitgeist dokumentieren, Fragen aufwerfen, Stellung beziehen, kontroverse Diskussionen animieren, Rückbesinnen und Innehalten. Treffend heisst der Eröffnungsfilm «Unter der Haut». Claudia Lorenz beschreibt den Bruch einer Ehe und Familie: Ehemann Frank (Dominique Jann) bekennt sich nach 18jähriger Ehe zu seiner Homosexualität. Ehefrau Alice (Ursina Lardi) und die Kinder sind schockiert. Ein unspektakulärer, fast alltäglicher Film einer Familie, die sich in Frage gestellt sieht. Alice fühlt sich hintergangen, verunsichert, enttäuscht und im Stich gelassen. Ein spezifisches subtiles Gesellschaftsbild (Kinostart: im Februar). Das könnte in Solothurn ein Auftakt nach Mass werden.

Alte Garde, junge Filmer

Wirklichkeit und Fiktion, Dokumentiertes, Animiertes und Fiktives – auch die 50. Solothurner Filmtage (22. bis 29. Januar 2015) präsentieren eine grosse Spannbreite schweizerischen Filmschaffens. Filmtagedirektorin Seraina Rohrer freut sich auf Werke der alten Garde und junger Filmschaffende. Dem Bündner Christian Schocher («Reisender Krieger») sind zwei Filme gewidmet: «Wintergast» und «Christian Schocher, Filmemacher». Altmeister Clemens Klopfenstein wird die Reverenz mit dem Dokfilm «Der Meister und Max» erwiesen. In der «Sektion Rencontre» werden Filmer gefeiert, die mit ihren Werken fünf Dekaden der Filmtage geprägt haben: Erich Langjahr, Jacqueline Veuve und Anka Schmid, Alain Tanner, Fredi M.Murer und Fernand Melgar, Ursula Meier, Gertrud Pinkus und Markus Imhoof, Alexander J. Seiler und Richard Dindo, Yves Yersin und Bettina Oberli, Rolando Colla, Villi Hermann und Rolf Lyssy, Thomas Imbach, Peter Luisi, Stina Werenfels, natürlich Samir sowie Kameramann Renato Berta. Sie stehen zur Diskussion und sind präsent – soweit möglich.

Dindo und Werenfels zeigen aktuelle Werke mit «Homo Faber (drei Frauen)» beziehungsweise «Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern». Gespannt sind Freunde und Freundinnen der Filmtage auf Premieren von Paul Rinikers Seniorenclinch «Usfahrt Oerlike», Simon Jaquemets Rebellenstreifen «Chrieg», der bereits in Locarno zu sehen war, Vito Robbianis Asylantenbeitrag «Stella ciao», Sabines Boss‘ Einblick in eine Altersresidenz «Vecchi pazzi» oder Susanne Eigenheer Wylers Thanatologen-Doku «Vollenden» über die Arbeit rund um den offenen Sarg. All diese Filme wetteifern im Wettbewerb um den Prix du Public. Hinzukommen Laurent Négres Politfilm «Confusion», Thomas Gerber komischer Krisenfilm «Der Hamster», Mathieu Urfers Streifen über eine Freundschaft, «Pause», Frédéric Baillifs und Kantarama Gahigiris spezielles Roadmovie «Tapis Rouge» -Streifzüge durchs Mittelland mit Schriftsteller Pedro Lenz und anderen: «Mitten ins Land» von Norbert Wiedmer und Enrique Ros. Der Prix du Public wird seit 2007 verliehen ist mit 20 000 Franken dotiert. Seraina Rohrer wies bei Vorstellung des Jubiläumsprogramms darauf hin, dass sich viele Filme vielfach mit Familie, Privatem oder Selbstverwirklichung befassen. Das ist nicht nur in diesem Wettbewerb der Fall.

Schweizer Filmschaffen im Fokus

Ein schönes Beispiel dafür ist der Dokumentarfilm «Architektur einer Familie – Die Böhms» von Maurizius Stoerkle-Drux. Er beschreibt die Zusammenarbeit, die Schnittlinien und Diskrepanzen der Kölner Architektendynastie über vier Generationen. Dieser Film ist ebenso wie sechs andere für den Prix de Soleure nominiert, dotiert mit 60 000 Franken, darunter die erwähnten «Dora» und «Unter der Haut». Dazu kommen Karim Patwas Drama über schnelles Autofahren, «Driften», Heidi Specognas Porträts des Präsidenten Uruguays «Pepe Mujica – Lessons From the Flowerbed», Nicolas Wadimoffs Kampfsport-Film «Spartiates», Angelo Alfredo Lüdins Künstlerporträt «Thomas Hirschhorn – Gramsci Monument». Im Panorama Spielfilme kann man Wiedersehen feiern mit Filmen wie «Der Kreis», «Cure – Das Leben einer Anderen», «Der Koch», «Liebe und Zufall», «Northmen» oder «Schweizer Helden». Noch stärken bestückt ist der Bereich Panorama – Dokumentarfilm mit «Broken Land», «Dark Star – HR Gigers Welt», «Electroboy», «L‘abri», «Yalom’s Cure» und vielen mehr. Erwähnenswert ist das Künstlerporträt über den Urner Heinrich Denioth, «Danioth – der Teufelsmaler», das erst noch vor dem Kinostart steht. Die Filmtage 2015 werden wie gewohnt ergänzt durch das Spezialprogramm «Fokus». Angesagt sind Werke junger Filmschaffender unter dem Motto «Frische Zellen – Kollektive und Netzwerke». Dazu gesellen sich die beliebte Sektionen Panorama Kurzfilme und TV-Produktionen, Upcoming, das Programm für Schweizer Nachwuchstalente.

Talk und Treff

Bewährt haben sich die Gespräche mit Filmschaffende beim Film-Brunch im Barock – Cafö und Bar, beispielsweise mit Stefan Haupt («Der Kreis») am 23. Januar, oder mit Stina Werenfels am 24. Januar oder mit Sabine Gisinger am 28.Januar, jeweils von 10.00 bis 11.30 Uhr.Zum Solothurner Jubiläum erscheint das Magazin «DU», das sich den Filmtagen widmet. Bereits im November erschien das Buch «Ins Landesinnere und darüber hinaus. Perspektiven des Schweizer Dokumentarfilms – 14 Porträts» mit Texten verschiedener Autoren. Dabei stehen jüngere, eher weniger bekannte Filmschaffende im Fokus wie beispielsweise der Bündner Men Lareida («Jo Siffert») oder die Nidwaldnerin Thais Odermatt («Die Scharfmacher»). Erschienen im Limmat Verlag, Zürich 2014, 14 Franken.

SOLOTHURNER FAKTEN

Für die 50. Solothurner Filmtage wurden 680 Filme eingereicht. Gezeigt werden über 180 Filme. Im Jahr 1966 waren es 20. Das Budget 2015 beträgt 3,151 Millionen Franken. 32 Prozent trägt die Öffentliche Hand, 43 Prozent die Sponsoren, 25 Prozent werden durch Eigeneinahmen gedeckt. Für Jubiläumsaktionen stehen gut 680 000 Franken zur Verfügung.

Tickets sind online buchbar bei starticket (mit Vorverkaufsgebühr). Einzelkarten, Tageskarten etc. sind während der Filmtage an den Kassen erhältlich (30/40 Minuten vor den Filmvorführungen (Tageskarte 30/40 Franken, Weekendkarte 55/75 Franken. Infos: www.solothurnerfilmtage.ch Infos: solothurnerfilmtage.ch

Filmtipps

«The Theory of Everything» – Quantenmechanik, String-Theorien und schwarze Löcher

I.I. Er sitzt seit Jahrzehnten gelähmt im Rollstuhl und kann nur über einen Sprachcomputer kommunizieren: Stephen Hawking, 72, der bekannteste und meist gefeierte Physiker unserer Zeit. Mit seinem millionenfach verkauften populärwissenschaftlichen Buch «Eine kurze Geschichte der Zeit», das die Entstehung des Universums auf verständliche Weise erklärt, wurde der Astrophysiker weltberühmt. Nun wird Hawkings ungewöhnliche Geschichte im Film «The Theory of Everything» vom jungen britischen Schauspieler Eddie Redmayne, 32, («My week with Marilyn») verkörpert. Das Drehbuch basiert auf Jane Hawkings Memoiren «Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein Leben mit Stephen Hawking», die das gemeinsame Leben des ehemaligen Ehepaars schildern.

Regisseur James Marsh legt den Fokus auf Hawkings Anfänge als Physikstudent Anfang der Sechzigerjahre an der Universität von Cambridge, wo er die attraktive Kunststudentin Jane Wilde (Felicity Jones) kennenlernt: «Ich bin Kosmologe, und studiere die Ehe von Raum und Zeit», stellt er sich ihr poetisch vor. Die beiden verlieben sich leidenschaftlich ineinander und ihre Zukunft scheint verheissungsvoll. Da erkrankt der Astrophysiker unerwartet an ALS, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die das motorische Nervensystem zerstört und dem 21-jährigen eine Lebenserwartung von nur noch zwei Jahren gegeben wurde. Jane heiratet Stephen trotzdem und sie bekommen drei gesunde Kinder. Doch sein Schicksal erwies sich auch für die Ehe mit Jane als dramatische Zerreissprobe. Das Paar liess sich 1990 nach 25 Jahren Ehe scheiden. In dem Masse, wie Stephens Körper durch seine Krankheit geschwächt wurde, schwang sich sein Geist zu immer neuen Höhenflügen auf.

Redmayne sieht Hawking verblüffend ähnlich und spielt die Rolle mit grosser Intensität und Authentizität, das Ambiente in Cambridge und später in Oxford, wo Hawking eine Professur übernahm, ist packend dargestellt. Ein mitreissendes Epos, das eine schwer verständliche Materie wie «Die Entdeckung der Unendlichkeit» in traumhafte Bilder und Sequenzen leichtfüssig übersetzt.

*****°

St. Vincent

I.I. Der 12-jährige Oliver (Jaeden Lieberher) zieht mit seiner alleinerziehenden Mutter Maggie (Melissa McCarthy) nach Brooklyn, nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat. Weil die überforderte Maggie beruflich in einer Klinik ständig Überstunden machen muss, fragt sie ihren brummeligen Nachbarn Vincent (Bill Murray), in ihrer Abwesenheit ein Auge auf ihren Sohn zu werfen. Der griesgrämige Senior entpuppt sich als eher ungeeigneter Babysitter, hat er doch ein ausgesprochenes Faible für Whisky und Glücksspiele. Vincent macht den Jungen mit der schwangeren Stripperin Daka (Naomi Watts) bekannt und nimmt ihn mit in den Nachtclub, zur Pferde-Rennbahn und in schummrige Bars. Doch langsam entsteht zwischen den beiden eine vertrauensvolle Beziehung. Der aufgeweckte Junge lernt vom ruppigen, aber grundehrlichen Outsider, der ihm den Rücken stärkt, wie man sich wehrt und den Kopf oben behält. Als Vincent einen Schlaganfall erleidet, ist es Oliver, der ihn findet und seine Mutter im Spital alarmiert. Mühsam muss Vincent die Sprache wieder erlernen und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Als Olivers Schule einen «Heiligen» sucht, der sich für andere einsetzt, hat er sich schon entschieden und will Vincent überraschen. Ein anrührendes Sozialdrama mit einem umwerfenden, generationsüberschreitenden Darstellerduo.

****°°

Unbroken

(rbr) Der Unbeugsame. Dieser Antikriegsfilm, basierend auf Erinnerungen und Büchern über das Schicksal des Helden Louis Zamperini, im Juli 2014 im Alter von 97 Jahren verstorben, bietet starken Tobak. Man erinnert sich an Filme wie «Die Brücke am Kwai» (1957) oder «Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence» (1983) – beide eine Klasse für sich.

Eine ganze Gruppe von Autoren, unter anderem auch die Brüder Joel und Ethan Coen, hat am Buch gearbeitet. Der Film «Unbroken» endet mit der Rückkehr des ungebrochenen Helden. Bei einem Rettungseinsatz 1943 im Südpazifik stürzt die Maschine, ein B-24-Bomber. ab. Zwei Besatzungsmitglieder überleben eine 47tägige Odyssee im Schlauchboot: Russell Allen Philips, der Pilot, und Louis Zamperini, der Bombenschütze. Ein Dritter im Boot, der Heckschütze Francis McNamara, stirbt an Erschöpfung. Sie treiben über 3000 Kilometer auf dem Meer und werden dann von der japanischen Marine aufgegriffen. Louis und Allen geraten in ein Kriegsgefangenenlager. Es ist die Hölle, besonders Louis ist den Schikanen und sadistischen Quälereien des brutalen Lagerkommandanten Watanabe ausgesetzt. Louis Zamperini ist zäh, willensstark und verbissen, diese Eigenschaften hat er sich als Mittel- und Langstreckenläufer antrainiert. 1936 nahm er an den Olympischen Spielen in Berlin teil. Seine Jugend und Athletenkarriere wird in Rückblenden nacherzählt. Im Fokus des grausamen Gefangenendramas «Unbroken» steht seine zweijährige Leidensgeschichte im Lager. Regisseurin Angelina Jolie zeigt die Torturen, welche die Gefangenen erdulden mussten, geradezu bis zur Unerträglichkeit. Am Ende überlebt der Unbeugsame, grandios verkörpert von Jack O’Connell als Louis, Domnhall Gleeson als Phil und Popstar Miyavi als Watanabe. Das ist professionell und hautnah von Jolie inszeniert. Und doch hätte man sich mehr Tiefe und Gefühl für Psycho statt Power und Physis gewünscht.

****°°

Frau Müller muss weg

Entlarvung der Eltern. Erbost und von heiligem Zorn erfasst, geht eine Gruppe von Eltern auf die Lehrerin, Frau Müller (Gabriela Maria Schmeide), los. Man probt den Aufstand, will die Lehrerin wegmobben. Sie soll schuld daran sein, dass die Kinder der Erbosten bis auf eine Ausnahme eher schlechte Schüler sind. Nun stehen wichtige Noten in der Grundschule bevor, welche die Weichen stellen – fürs Gymnasium oder eben nicht. Wortführerin ist die forsche Karrierefrau Jessica Hövel (Anke Engelke). Mitläufer sind das Ehepaar Patrick (Ken Duken) und Marina Jeskow (Mina Tander), die alleinerziehende Mutter Katja Grabowski (Alwara Höfels) und der arbeitslose Wolf Heider (Justus von Dohnányi). Sie setzen der Klassenlehrerin zu, aber je länger je mehr werden die besorgten Ankläger selbst als Mitverantwortliche und Mitschuldige entlarvt. Sönke Wortmann («Das Wunder von Bern») adaptierte das Bühnenstück von Lutz Hübner und Sarah Memitz fürs Kino, das er bereits 2012 für das Grips Theater in Berlin inszenierte hatte. Eine gelungene Demontage der Eltern, die vor lauter Kindersorge die Augen vor der Wirklichkeit verschliessen und am Ende alt aussehen. Gleichwohl ein spannender Exkurs mit komödiantischem Grundton, West-Ost-Seitenhieben und ernsten Absichten. Am Ende obsiegt die gute Absicht, und Eltern sehen Lehrer in einem anderen fairen Licht, und manche Zuschauer mögen sich vielleicht ein wenig wiedererkennen.

****°°

A Pigeon on a Branch Reflecting on Existence

Trilogie über das Menschsein. Der Titel ist so verwirrlich und vielsagend wie der Film: «Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt übers Leben nach». Er bezieht sich auf das Gemälde «Die Jäger im Schnee» (1556) von Peter Brueghel dem Älteren. Roy Anderssons dritter Teil seiner Trilogie über glücklose Zeitgenossen. Versager und Verzwefler ist gewohnt spartanisch karg, lakonisch, beiläufig. Wie ein roter Faden ziehen sich die Auftritte der beiden Kumpane Jonathan und Sam durch den Film, die als Handelsvertreter mit Scherzartikel herumtingeln. Schauplatz ist meistens eine Gasse nebst Kneipe. Da kann es auch passieren, dass Soldatentrupps unter König Karl VII auf dem Feldzug und dem Rückzug 1708/09 gegen Russland, schwer geschlagen, vorbeiziehen. Auch König Karl XII. macht mal kurz Rast in der Gaststätte. Skurrile, absonderliche, verlorene Gestalten verlieren sich in ihren Bedürfnissen, Hoffnungen, in ihrem Leben. Die Szenen, locker verbandelt, akribisch choreographiert, streifen das Absurde, Banale wie das Tragische, beschreiben Menschliches und Monströses. Verletzlichkeit verbinde seine Figuren, bemerkt der schwedische Filmer Roy Andersson. Sein Film, auf hintergründige Art humorvoll und verschmitzt, aber auch boshaft, ist einen zweiten Kinobesuch wert. Er wurde in Venedig 2014 mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

******

Wild Tales

Rachegelüste. Sechs Episoden – sechs verschiedene Konstellationen: Menschen fühlen sich ungerecht behandelt und wollen Genugtuung. Da dämmert es den Flugpassagieren, dass sie alle zusammen aus einem einzigen Grund im selben Flugzeug sitzen: Pilot Pasternak will sich rächen. Eine Wirtsfrau übt Vergeltung anstelle ihrer Serviertochter. Zwei Autofahrer bekriegen sich, bis ihre Autos in Flammen aufgehen. Ein Sprengspezialist ist es leid, wiederholt ungerechtfertigt Busszetel zu kassieren und sein Auto abschleppen zu lassen. Ein reicher Vater versucht, die Fahrerflucht seines Sohnes zu vertuschen. Eine Hochzeit gerät aus den Fügen, weil die betrogene Braut ihren Bräutigam zur Rechenschaft zieht.

Geschichten aus dem Alltag in Buenos Aires. Sie haben augenscheinlich nichts miteinander zu tun und doch einen gemeinsamen Nenner: Vergeltung. Der argentinische Episodenfilm von Damián Szifrón bietet geradezu ein Feuerwerk urkomischer, bitterböser, kritischer Einblicke in gesellschaftliche Abgründe. Gewalt und Gegengewalt, krasse gesellschaftliche Unterschiede, archaische Eskalationen brechen sich Bahn.

****°°

Honig im Kopf

(rbr) Todernst und doch komisch. Til Schweiger, erfolgreicher Produzent, Regisseur und Darsteller, ist ein Fall für sich, und Dieter «Didi» Hallervorden, Theaterretter (Schlosspark Theater, Berlin), Intendant und Darsteller, ebenso. Die beiden «Alphatiere» haben sich gleichwohl gefunden, genauer: Schweiger engagierte Hallervorden für die Rolle eines dementen Grossvaters. Der machte sein Mittun davon abhängig, ob er mit der kleinen Hauptdarstellerin, die seine Enkelin spielen soll, klarkommt. Und die heisst Emma und ist Schweigers Tochter. Das funkte bestens, die beiden bilden eine verschworene Gemeinschaft. Auch zwischen dem Regisseur/Darsteller Schweiger und Hallervorden stoben Funken, was der Tragikomödie aber gut getan hat. Im Mittelpunkt steht ein alter Mann um die 70 mit «Honig im Kopf»: Amandus (Hallervorden) leidet an Alzheimer. Schwiegertochter Sarah (Jeanette Hain) und Sohn Niko (Schweiger) wollen ihn in ein Pflegeheim stecken. Auslöser ist ein Feuerwerk, das Amandus bei einer Gartenparty zu früh zündet. Das elfjährige Töchterchen Tilda (Emma Schweiger) rebelliert, reisst mit ihrem Grossvater aus und macht sich auf die turbulente Reise von Hamburg nach Venedig, dem einstigen Traumziel von Amandus. Mit der Lagunenstadt verbinden ihn viele schöne Erinnerungen. Klar, unterwegs kommt es zu allerlei spassigen und abenteuerlichen Episoden, unter anderem bei einem Bahnhofschalter (wo Samuel Koch, 2010 bei «Wetten, dass…?» verunglückte, eine Kurzauftritt hat), bei netten Nonnen (Claudia Michelsen u.a.), bei Kontrollen (mit dem Schweizer Pasquale Aleardi) auf einer Passstrasse (Nigerpass in den Dolomiten) und in Venedig. – Getragen wird der todernste Spass von dem Pärchen Hallervorden-Emma Schweiger. Regisseur und «Macker» Schweiger nimmt sich zurück und wartet mit einigen überraschenden Gastauftritten auf, etwa mit Udo Lindenberg, Tobias Moretti, Katharina Thalbach, Tilo Prückner, Jan Josef und Lilly Liefers. Auch wenn vieles märchenhaft geschönt scheint, wird der Film auf humorige, aber auch verständige und empathische Weise dem Thema Alzheimer gerecht. Ein Kunststück, das man Til Schweiger gar nicht zugetraut hat. Ein Familienfilm mit leisen und lauten Zwischentönen, mit einem bisschen Klamauk, aber auch viel Zärtlichkeit.

*****°

Durak

(rbr) Der Idiot – so lautet der deutsche Filmtitel. Eine bittere Bezeichnung des Mannes, der sich für andere Menschen einsetzt. Dimitri «Dima» Nikitin (Artiom Bystrow) ist ein einfacher Klempner, der nachts zu einem Wohnhaus mit 800 Bewohnern gerufen wird, weil irgendwelche Leitungen geplatzt sind. Dabei entdeckt der brave Dimitri, dass der gesamte Bau kurz vor dem Einsturz steht. Nun setzt er alle Hebel in Bewegung, um die bedrohten Menschen zu retten, indem man eine Evakuation in die Wege leitet. Er startet einen Wettlauf gegen die Zeit. Die Bürgermeisterin feiert just mit allen Bonzen und Stadtfunktionären ihren Geburtstag. Sie lässt sich vom Handwerker Dima und dem verantwortlichen Stadtbaumeister nach Besichtigung des gefährdeten Wohnblocks überzeugen, dass die Situation todernst ist. Doch einige Stadträte blocken und bremsen, inszenieren eine Intrige. Alle haben sich auf Kosten der Bürger bereichert, haben Gelder für Bausanierungen und andere Investitionen abgezweigt. Die Mächtigen wollen mit allen Mitteln ihre Pfründe wahren. Der Dumme eben Idiot ist der kleine ehrliche Mann. Der Warner wird verjagt, verfolgt, verunglimpft. – Juri Bykow inszeniert ein höchst sozialkritisches Drama, das überall in Russland stattfinden könnte. Korruption, Lug und Betrug sind an der Tagesordnung. Sein fast dokumentarisch anmutender Spielfilm nimmt kein Blatt vor den Mund – fesselnd, tragisch und sehr wirklichkeitsnah. Ein Film über einen russischen Don Quichotte, der gegen Zynismus, Angst, Gleichgültigkeit und Habgier kämpft. In Locarno wurde «Durak» mit dem Preis der Ökumenischen Jury («kraftvolle und inspirierende Geschichte») ausgezeichnet, Bystrom erhielt einen Silbernen Leoparden als bester Hauptdarsteller.

******

Serena

(rbr) Mordsmässiges Melodram. Holzbaron George Pemberton (Bradley Cooper) verguckt sich unsterblich in die blonde Schönheit Serena (Jennifer Lawrence). Man schreibt das Jahr 1929. Pemberton lässt in North Carolina ganze Wälder kahl schlagen und verdient gut daran. Er nimmt sich die schöne Angebetete und heiratet sie. Serena ist eine toughe Person, nimmt gern selber das Heft in die Hand – auch in der Holzfällerfirma ihres Mannes. Sie ist leidenschaftlich verliebt in den schmucken Unternehmer und umgekehrt. George würde allzu gern einen Puma in seinen Wäldern erledigen. Waldhüter Galloway (Rhys Ifans) bringt ihn auf die Spur und fühlt sich Serena verpflichtet, weil die ihm das Leben gerettet hat. So richtig dramatisch wird’s, als Serena ihr Kind verliert, sich ihre Eifersucht auf Georges unehelichen Sohn Jacob gefährlich steigert, Böses plant und durchdreht. – Susanne Bier inszenierte das episch lange, packende Melodram (110 Minuten) überwiegend in Tschechien. Leiden und Leidenschaft, Wald, Wildnis und Wahn – die rührselige, teils geschönte Liebestragödie bedient sich einiger Klischees – von durchtriebener Blondine, finsterem Waldhüter und Opfer wider Willen. Das Filmwerk über zerstörerische Emotionen fesselt gleichwohl – auch dank «Panem»-Amazone Jennifer Lawrence, die mit Cooper bereits ihren dritten Film realisierte – nach «Silver Linings Playbook» (Oscar für Lawrence) und «American Hustle». Das etwas altmodisch wirkende Hinterwäldner Drama schrammt knapp am Kitsch vorbei, vermag gleichwohl zu packen.

***°°°

Fury

(rbr) April 1945 im zerbombten Kriegsland Deutschland. Ein hartgesottenes Panzer-Quintett unter Sergeant Don «Wardaddy» Collier (Brad Pitt) operiert im deutschen Feindesland. Der wilde Haufen ist eine verschworene Kampfgemeinschaft – der Kanonier Boyd «Bibel» Swan (Shia LaBeouf), der kantige Geschosslader Grady Travis (Jon Bernthal), der Panzerfahrer Trini «Gordo» Garcia (Michael Peña) und ein Bugschütze. Und der krepiert im Gefecht. Er wird ersetzt durch Norman «Maschine» Ellison (Logan Lerman). Mit ihrem Sherman-Panzer «Fury» (Wut) dringen sie in ein Dorf vor, geraten in einen Hinterhalt der SS und Wehrmacht und haben keine Chance. Nur einer kommt davon. – Krieg bis zur letzten Patrone, zerstörte Häuser, zerstörte und verstörte Menschen, Blut und Schmerz und Tod. Man müsse den Krieg in aller Deutlichkeit und Grausamkeit zeigen, um abzuschrecken, heisst es. Daran hält sich auch Regisseur David Ayer, der auf ungeschminkten blutigen Realismus setzte. Das ging von echten Sherman-Panzern, Dreck und Brutalität bis zu Schauspielern wie LaBeouf, der sich verbissen in seine Rolle kniete. Es gibt nur wenige «menschliche» Momente, etwa als sich Norman während einer Kampfpause in einem umkämpften Städtchen in die Deutsche Emma (Alicia von Rittberg) verliebte. Seit Kubricks «Full Metal Jacket» und Spielbergs «Saving Private Ryan» hat kein US-Film so brutal ungeschminkt den Horror des Zweiten Weltkrieges gezeigt, geradezu ausgeschlachtet. Die klaustrophobischen Verhältnisse im Panzerinneren erinnern an Wolfgang Petersens «Das Boot», das sinnlose Opfern junger Menschen wurde im meisterhaften Antikriegsfilm «Die Brücke» von Bernhard Wicki thematisiert, und das war vor gut 55 Jahren. «Fury» reiht sich in diese Reihe ein. «Herz aus Stahl» (so der deutsche Verleihtitel) klingt martialisch heroisch, doch dieses Signal ist falsch. Am Ende ist der Held traumatisiert, der Panzer ein Wrack, «umzingelt» von Leichen. Ein dreckiger Film, ein Mahnmal.

****°°

Im Keller

(rbr) Dunkle österreichische Unterwelt. Nach seiner «Paradies»-Trilogie tauchte Ulrich Seidl in den Untergrund in diverse Keller. Was er diesmal in seinem Dokumentarfilm vor Augen führt, ist wie gewohnt happig, teilweise abstossend, aber nicht wirklichkeitsfremd. Da ist beispielsweise eine ältere Frau, die in ihren Puppenkeller hinabsteigt, ihre lebensechten Babys auspackt, in den Armen wiegt und liebkost. An einem anderen Ort spielt sich eine fette Frau als Domina auf, eine andere, masochistisch veranlagt, lässt sich gern erniedrigen. Männer sitzen in trauter geselliger Runde in einem Schiesskeller zusammen, grölen Lieder und schwatzen rassistisch über Fremde. Ein anderes «Kellerkind» freut sich über die Modelleisenbahnanlage, ein anderer Typ beobachtet fasziniert, wie eine Riesenschlange ein Meerschweinchen verschlingt. Sonderlinge, die im Verborgenen ihre Vorlieben ausleben. Sie sind keine Opfer, stellen sich oft selbstverliebt, zur Schau. Das Abgründige reizt sie, als wollten sie so ihr Selbstwertgefühl steigern. Und doch wird der Zuschauer – ob er will oder nicht – zum Voyeuristen, der teils belustigt, teils beschämt, an grotesken und absonderlichen Handlungen und Akten teilnimmt. Die Unterwelt, in die Seidl herabsteigt, ist Teil unserer Welt. Auch wenn einige Szenen gestellt oder arrangiert sind, gelingt dem österreichischen Filmer ein dokumentarisches Spiegelbild einer doppelbödigen Gesellschaft. Der Gedanke an Kellertäter wie Josef Fritzl, der seine Tochter 14 Jahre gefangen hielt, und Wolfgang Priklopil, der Natascha Kampusch entführte und acht Jahre versteckte, drängt sich auf. In Seidls Dokumentation geht es um (fast) normale Menschen, die im Untergrund ihren Trieben und Hobbies frönen.

****°°

The Drop

(rbr) Perfide Intrigen um Mafiagelder und Morde. «Bob fand den Hund zwei Tage nach Weihnachten», beginnt der Roman des US-Autors Dennis Lehane («Mystic River»). Das Buch «The Drop/Bargeld» ist Ende 2014 im Diogenes Verlag erschienen. Doch die Geschichte in Brooklyn um Barkeeper Bob, seinen Cousin Marvin und einen Raubüberfall in der «Drop Bar» beginnt einige Zeit zuvor. Aber das erfahren wir erst im Laufe

der verzwickten Geschichte um Mafiagelder und Morde, Liebe und Verrat. Der Belgier Michaël R. Roskam («Bullhead 2001») verfilmte das Drehbuch Lehanes. Bob Saginowski (Tom Hardy – überzeugend als Opfer und Täter) nimmt sich eines verprügelten, ausgesetzten Hundes an, dem er den Namen Rocco gibt. Der sanfte Bob ist die rechte Hand des ehemaligen Barbesitzers Marv (James Gandolfini in seiner letzten Rolle). Beide hüten schmutzige Geheimnisse. Doch erst Hundebesitzerin Nadia (Noomi Rapace), in die sich Bob verliebt, und ein mieser Krimineller namens Eric (Matthias Schoenaerts, zu sehen auch im Thriller «The Loft») bringen eine Lawine der Gewalt ins Rollen. «The Drop» ist ein ungewöhnlicher, subtiler Thriller im Winter, der von der düsteren Atmosphäre Brooklyns und seinen Darstellern lebt. Packend bis zur letzten Einstellung, wie auch das Buch, dessen Lektüre auch nach dem Kinobesuch lohnt.

****°°

Interstellar

(rbr) Unendliches All. Der Hunger grassiert nicht nur in der Dritten Welt, sondern in naher Zukunft global. Sandstürme dörren den Boden aus. Farmen im Mittleren Westen bauen deshalb nur noch Mais an – wie auch der ehemalige Testpilot Cooper (Matthew McConaughey). Aber damit ist die Welt nicht zu retten. Eine neue Erde muss her, ein Überlebensplanet. Professor Brand (Michael Caine) sucht seit Jahren im Auftrag der Nasa nach einem bewohnbaren Planeten. Auf dieses geheime Forschungs-institut unter der Erde stossen Cooper und seine Tochter Murphy (Jessica Chastain), als sie einen «geisterhaften» Code entschlüsseln, der die Koordinaten zu diesem Stützpunkt angibt. Und eine Reise ins unendliche Universum beginnt, führt zu einem Wurmloch und Zeitebenen. – Es ist müssig, diese Odyssee 2014 nachzuerzählen, weil vor allem Bilder (Kamera: Hoyte Van Hoytema) sprechen, einige irritierende, verwirrende Denkspekulationen und Verschlüsselungen zu knacken wären. Es geht, schlicht gesagt, um Gravitationswellen, Wurmlöcher und Zeitverschiebungen nach Theorien des Physikers Kip Thome. Im doppelbödigem meisterhaften SF-Abenteuer von Christopher Nolan («The Dark Knight»-Trilogie) auch es nicht so wichtig, alles zu verstehen. Wie bei Kubricks stilbildendem Klassiker «2001: A Space Odyssey» sind die Denkanstösse in «Instellar» wichtiger als Action und eine lineare Geschichte. Schon jetzt ein Klassiker mit grossen Oscar-Aussichten (Regie, Drehbuch, Ausstattung und mehr), untermalt mit der Musik des Hollywood-Komponisten Hans Zimmer. Eine Ode an die Raumfahrt und ein Liebesfilm über Vater und Tochter.

******

Turist

(rbr) Vertrauensbruch. Wie leicht doch eine Gemeinschaft aus dem Gleis kippen kann. Die schwedische Kleinfamilie Tomas (Johannes Bah Kuhnke) und Ebba (Lisa Loven Kongsli) samt zwei Kindern macht Skiferien in den französischen Alpen. Eine Lawine löst eine Katastrophe sprich Krise aus. Die Familie sitzt zu Mittag auf der Terrasse eines Bergrestaurants, als Schneemassen herandonnern. Der Vater flieht in Panik, die Mutter nimmt sich der Kinder an, beschützt sie. Das Vertrauen in ihren Mann ist schwer erschüttert, vor allem auch weil er Ausflüchte für sein Verhalten sucht und sein Versagen nicht eingesteht. Der Schwede Ruben Östlund zeichnet mit feinen Strichen eine Krise, die uns alle betreffen kann. Sind die Risse in der Ehe, in der Gemeinschaft zu kitten, wie kann das Vertrauen wieder hergestellt werden? Kann sich der Familienpatron der eigenen Scheinheiligkeit stellen, kann er sein männliches Selbstverständnis wiedergewinnen? Das Familien- und Beziehungsdrama intensiviert sich und wartet mit einem kurligen Ende auf, auch sonst kommt es trotz einiger Psychosen auch zu komischen Intermezzi. Ein Kammerspiel zwischen Berg und Tal sozusagen.

****°°

A Most Wanted Man

(rbr) Starker Abgang. Schauplatz ist Hamburg, aber auch Berlin spielt eine (Neben-)Rolle. Nach dem Roman des britischen Altmeisters John le Carré, «A Most Wanted Man» (Marionetten) aus dem Jahr 2008 inszenierte Anton Corbjin einen schmutzigen Agententhriller. Eine kleinen Antiterror-Truppe unter Leitung Günther Bachmanns (Philip Seymour Hoffman) bemächtigt sich des Flüchtlings Karpov, halb Russe, halb Tscheche, der sich das Vermögen seines verstorbenen Vaters greifen will. Der dem Alkohol verfallene, heruntergekommene Geheimdienstler Bachmann will so an vermeintliche Extremisten und Terroristen herankommen. Er zieht die Fäden, laviert zwischen CIA und Innenministerium. Wer ist Opfer, wer Täter, wer Verlierer? In diesem namhaft besetzten Agentenpuzzle oder besser Marionettenspiel, gedreht in Deutschland, agieren Robin Wright als CIA-Mitarbeiterin, Rachel McAdams als Menschenrechtsanwältin, Grigoriy Dobrygin als Flüchtling Karpov, Willem Dafoe als Banker, Nina Hoss und Daniel Brühl, beide als Mitglieder des Bachmann-Teams. Herbert Grönemeyer schrieb die Musik und hat, etwas aufgedunsen, einen Cameo-Auftritt. Aber im Blickpunkt steht Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman, er zieht alle in seinen Bann. Kein markiger agiler Actionheld wie 007-Bond oder Jason Bourne alias Matt Damon, sondern ein desillusionierter Maulwurf – mit einem tristen, aber starken Abgang: Hoffman in seiner letzte Hauptrolle.

****°°

Mommy

(rbr) Liebe und Hiebe zwischen Mutter und Sohn. Der Bursche ist eine eine nervige Ausgeburt, die man am liebsten an die Wand klatschen möchte. Der 15jährige Steve (Antoine Olivier Pilon), impulsiv, jähzornig und gewaltbereit, ist unberechenbar und schwer ertragbar – in Heimen, Anstalten und auch daheim bei seiner Mutter. Die aufgetakelte Diane (Anne Dorval) meint, sie sei eine junggebliebene Rockerbraut und ist mit der Erziehung völlig überfordert. Es fliegen die Fetzen. Erst als sich die sprachgehemmte Kyla (Suzanne Clément) um den Rotzlöffel Steve kümmert, glätten sich die Wogen – zeitweise. Schmerz und Lust, Wut und Liebe, Aggression und Zuneigung wechseln sich ab wie Tag und Nacht. Es scheint, als wolle Regisseur Xavier Dolan mit «Mommy» eine Art Wiedergutmachung an seinem Film «I Killed My Mother» betreiben. Er sperrt seine Protagonisten dazu in ein quadratisches 1:1 Bildformat. Man hat das Gefühl, als wären Mutter und Sohn in sich und mit sich gefangen. Nur zweimal vergrössert sich der Rahmen (zum normalen Kinoformat): in einer Traumsequenz Dianas und einem Glücksmoment Steves. Ein starkes explosives Stück Kino, in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet, als Ausdruck eines Lebensgefühls zwischen Melancholie, Verzweiflung und Hoffnung. Packende 134 Minuten, die Lana del Rey am Ende mit dem Song «Born To Die» beschliesst.

****°°

The Hobbit – The Battle of the Five Armies

(rbr) Schlachten-Schlussbouquet. Die Kleinen sind die Grössten. Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der Hobbit, ist eigentlich ein Fremdkörper im Trupp der Zwerge und wird lange von Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) argwöhnisch beobachtet und angezweifelt. Bilbo, als Dieb von Magier Gandalf dem Grauen (Ian McKellen) angeheuert, ist auch nicht ganz sauber: Er hat dem Höhlenwurm Gollum (Andy Serkis) den sagenhaften Zauberring abgeluchst und hütet den Arkenstein. «Ringschöpfer» Peter Jackson beschliesst den dritten «Hobbit»-Teil mit einer wahren Schlachtenorgie – mit Zwergen, Elben, Riesenvögeln und Menschen auf der einen Seite, mit Orks, Wölfen, Ungeheuern und Riesen (wahren Rammköpfen!) auf der anderen. Der gewaltige Hieb- und Stichmarathon in Mittelerde – wir wissen es – ist nur der Anfang der Ring-Saga. Wir feiern Wiedersehen mit dem abenteuerlichen Zwergenteam, dem alten Beutlin (Ian Holm), der Elbenfee Galadriel (Cate Blanchett), dem eleganten Legolas (Orlando Bloom), dem Elbenfürsten Elrond (Hugo Weaving), Magier Saruman (Christopher Lee), Waldgnom Radagast, Trollen, mit dem widerlichen Grossork (Barry Humphries) oder dem einarmigen grässliche Ork-Schlächter und natürlich dem Drachen Smaug. Der wurde am Ende von Teil 2 aus dem Goldbergwerk verjagt und sucht nun, erzürnt und rachsüchtig, die Seestadt Esgaroth heim, ehe er vom Drachentöter Bard erlegt wird. Wie schon George Lucas bei «Star Wars» hat auch Jackson die Vorgeschichte nachgeholt und das schmale Bändchen von J.R Tolkien, «The Hobbit» (1937), zu einer gewaltigen Kino-Trilogie ausgewalzt. Die Kindererzählung endet mit Bilbos Heimkehr, seiner Arbeit an den Erinnerungen und dem Besuch Gandalfs, der ihn lobt: «Ihr seid ein prächtiger Kerl, Mister Beutlin, und ich bin sehr stolz auf Euch. Aber schliesslich seid Ihr doch nur ein kleines Pünktchen in einer sehr grossen Welt.» Und doch beginnt alles mit dem sagenhaften Satz: «In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enden vom irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch…Es war eine Hobbithöhle, und das bedeutet Behaglichkeit.» Der Hobbitkreis schliesst sich und wird durch Tolkiens «Herrn der Ringe» (1954/55) vollendet – im Buch wie auch im Kino.

****°°

Nightcrawler

rbr. Reporter mit krimineller Energie. Der arbeitslose Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) wird hellhörig, als er einen Videoreporter (Bill Paxton) bei der nächtlichen Arbeit beobachtet. Er ist ganz heiss, solchen Job zu übernehmen, und kauft sich eine Videokamera. Er macht sich auf die Pirsch, filmt Unfälle, Überfälle, Fahndungen, um sie dann an einen Fernsehsender zu verkaufen. Dabei kommt er einem Kollegen in die Quere, der ihm eine Partnerschaft anbietet. Doch Lou will sein eigenes Ding durchziehen, bindet einen pakistanischen Praktikanten Rick (Riz Ahmed) an sich, den er perfide ausbeutet. Er kennt keine Skrupel, ist geradezu süchtig nach Sensationen wie auch die TV-Produzentin Nina (René Russo). Für sie ist Lou der beste News-Jäger, mit dem sie auch ins Bett geht, wenn es sein muss. Wenn man so will, geht der Reporter des Grauens über Leichen. Der eiskalte «Nightcrawler» ist ein Produkt unserer Zeit, keineswegs überzeichnet, wenn man es recht besieht. Filmautor Dan Gilroy kennt kein Pardon, sein Held Lou ist kein Sympathieträger, auch wenn er Gyllenhaal («Brokebake Mountain») heisst. Gilroys schonungsloser Thriller, scheinbar zynisch, aber realistisch, entlarvt nicht nur einen soziopathischen Jäger, sondern prangert auch die Gier der Medien nach Sensation und Quote an. Harter Tobak.

*****°

Einer nach dem anderen

Eiskalter Rächer. Er ist so cool und lakonisch, als sei er einem Kaurismäki-Film entsprungen. Stellan Skarsgård verkörpert den schweigsamen Schneepflugfahrer Nils, ein Schwede im winterlichen Norwegen. Man kennt den Schauspieler etwa als Gaukler und Quacksalber im «Medicus» oder aus «Pirates of the Caribbean». Doch hier wirkt er ganz nordisch und mörderisch cool. Als Nils, überall beliebt, nach und nach herausbekommt, wer für den Tod seines Sohnes mitverantwortlich ist, greift er zu drastischen Mitteln, legt sich mit verschiedenen Mafia-Ganoven an. Dabei mischelt auch der in die Jahre gekommene Bandenboss Papa (Bruno Ganz) gehörig mit. Noch so ein Kerl aus hartem Holz. Der Norweger Hans Petter Moland inszenierte diese schwarze Killer-Komödie – mit stoischer Ruhe, ohne Gefühlsduselei, aber mit viel Blutzoll. Seine Gangstermoritat erstickt fast in Eiseskälte, nimmt unausweichlich einen tragischen Verlauf wie ein Shakespeare-Drama und erweist sich als einer der besten unterkühlsten Thriller der letzten Jahre.

*****

The Penguins of Madagascar

Drollige Draufgänger. Die putzigen Frackträger mit dem Watschelgang sorgen immer wieder für erheiternde Auftritte und Aufmerksamkeit. Sei es im Dokumentarfilm «Die Reise der Pinguine» (2005) oder als Nebenfiguren im Trickfilm «Madagascar» (2005). Seit 2008 läuft eine computeranimierte TV-Serie unter dem Titel «Die Pinguine von Madagascar» und umfasst indes 149 Folgen (in drei Staffeln). Nun also ein Kinofilm mit den kurligen Kerlchen. Das tatenlustige Trio mit Anführer Skipper, Kowalski und Rico erhält Zuwachs. Knirps Private schlüpft aus dem Ei und findet zur «Familie». Mir nichts, dir nichts befindet sich das Pinguine-Quartett auf grosser Fahrt oder Flug mit Agentenambitionen. Zusammen mit dem Team «Nordwind» jagen sie die böse, höchst wandlungsfähige Krake Dr. Octavius «Dave» Brine (lässt da etwa Dr. No grüssen?). Die Jagd führt bis nach Venedig und natürlich New York. Dabei kommt der Kleinste, eben Private, ganz gross raus, denn die anderen krakeelen zwar, werden aber krakenmässig gefangen. Die Handlung ist ziemlich gaga und wurscht und dient nur als Auslöser pausenloser Action. Eurovisions-Siegerin Conchita Wurst ist übrigens in der deutschen Synchronfassung als Schneeeule Eva zu hören. In der Originalfassung sind Werner Herzog als Erzähler oder John Malkovich als Bösewicht Dave stimmlich im Einsatz. Das ungebremste Pinguin-Actionabenteuer in 3D dürfte jüngere Kinobesucher überfordern. Aber vielleicht haben die Regisseure Eric Darnell und Simon J.Smith auch ganz andere oder anderes im Fokus, nämlich eine putzig-patzige Fortsetzung.

****°°

Magic in the Moonlight

Zwischen Magie und Berechnung. Der Titel sagt schon einiges: Zauber an der Côte d’Azur in den wilden Zwanzigern. Zauberkünstler Stanley Crawford (Colin Firth), grantig, snobistisch und eingebildet, feiert grosse Erfolge unter dem chinesischen Synonym Wie Ling Soo. Der Virtuose der Täuschungen hat es – auf Einladung seines Freundes Howard Burkan (Simon McBurney) – darauf angelegt, die Hellseherin Sophie Baker (Emma Stone) als Scharlatan zu entlarven. In der Villa der Catledge-Familie an der Côte d’Azur soll dem Spuk der attraktiven Wahrsagerin ein Ende gemacht werden. Doch Sophie überrascht den Snob ein ums andere Mal und verunsichert ihn. Dass dann noch Amor seine Pfeile im Spiel hat, kann man ahnen. Beschwingt unbeschwert in schönstes Côte d’Azur-Licht getaucht, treibt Woody Allen sein amourös-gesellschaftliches Spielchen. Die Gilde der Schauspieler von Firth und Stone bis Eileen Atkins als Stanleys pfiffige Tante Vanessas und Marcia Gay Harden als Sophies Mutter gefällt. Eine Liebeskomödie mit Tricks und Magie, Seitenhieben und Stossseufzern – bezaubernd wie ein Schmetterling, der davonfliegt, ohne Spuren zu hinterlassen. Eine luftige altmodische Romanze fürs zarte Gemüt.

****°°

Freifall

Trauerarbeit. Schicksalsschläge, die Mirjam von Arx schwer zusetzten: Wie geht man damit um, wenn man einen Geliebten verliert und gleichzeitig der Krebs an einem nagt? Die Filmerin («Virgin Tales») und Produzentin («Virgin Tales», «Sieben Mulden und eine Leiche», «Building the Gherkin»), die aus Weinfelden stammt und meistens in New York lebt, drehte einen Film über einen persönlich Fall, ihren Film: «Freifall. Eine Liebesgeschichte». Sie berichtet: «Ich bin mitten in meiner Chemotherapie – aber glücklich. Denn ich bin über beide Ohren verknallt und überzeugt, ich habe meinen Mann fürs Leben.» Sie möchte Herbert, den Mann aus der Pfalz, heiraten. Doch dann das: Herbert springt ab und stürzt zu Tode. Seine Leidenschaft heisst Base-Jumping, die er mit seinem Freund und Coach Andreas teilt. Der Sprung von einem Felsen in Lauterbrunnen verunglückt, er schlägt mit dem Kopf an, der Fallschirm öffnet sich, aber…Base-Jumper sind Extremsportler, die weltweit ins Tal von Lauterbrunnen kommen, weil es dort interessante Absprungmöglichkeiten gibt und diese Sportart in der Schweiz anders als in Australien beispielsweise legal ist. Mirjam von Arx hadert, verzweifelt und versucht zu begreifen. Mit der Kamera begibt sie sich auf Spurensuche, versucht den Schicksalsmoment zu rekonstruieren und zu verarbeiten. Sie spricht mit seinen Eltern, mit Base-Jumpern, Fallschirmspringern, Rettungsleuten, dem Gemeindepräsidenten. Sie öffnet ihre Seele schonungslos, teilt sich mit, macht den Zuschauer zum Mitwisser und Mitleidenden. Manchmal wünschte man sich weniger, etwa bei den Sequenzen mit den Eltern des Verunglückten. Filmen als Therapie (siehe «Electroboy») und der Zuschauer als Zeuge.

****°°

Sils Maria (Clouds of Sils Maria)

(rbr) Schweizer Mysterium. Die Landschaft, das Engadin, spielt mit, aber leider doch nur eine Kulissenrolle. Die berühmte Maloja-Schlange, dieses Nebelphänomen aus dem Bergell, ist im Schauspielerinnen-Drama von Olivier Assayas eine willkommene, aber nebensächliche Erscheinung und wird dramaturgisch nur vage einbezogen. Vertane Chance. Das Psychodrama kreist um einen gealterten Star und ihre Assistentin beziehungsweise Nebenbuhlerin. Die etablierte Schauspielerin Marie Enders (Juliette Binoche) soll nochmals nach 20 Jahren im Theaterstück «Majola Snake» mitwirken, in dem sie einst als junge Herausforderin Filmtriumphe feierte. Jetzt werden die Rollen vertauscht: Marie soll nun das Opfer Helena darstellen. Das passt ihr nicht, dagegen wehrt sie sich. Ihre attraktive Assistentin Valentine (Kristen Stewart) übt mit ihr, versucht sie einzuschwören. Dabei zeigt sich, dass die beiden in Wirklichkeit den zwei Theaterfiguren gleichen. Der Streit eskaliert, Val verschwindet – im Nebel? Auf der Bühne bekommt es Maria jedoch mit Shootingstar und Skandalnudel Jo-Ann (Cloë Grace Moretz) zu tun. – Der doppelbödige Clinch, teilweise eingebettet in die Engadiner Bergwelt, hat spannende Momente, verliert sich aber spätestens, als Jo-Ann die Bühne beziehungsweise den Schauplatz betritt. Ein über weite Strecken fesselndes Schaustück über die Eitelkeiten und über Tücken des Schauspiels, über Wahrnehmung und Empfindung. Binoche und Stewart schenken nichts, die jüngere Kollegin bietet dabei dem Star souverän Paroli, ja .übertrifft ihn gar.

****°°

The Homesman

(rbr) Verrückter Treck gegen Osten. Schauplatz ist Nebraska Mitte des 19. Jahrhunderts: Ein abgehalfterter Westener lädt sich drei verrückte Frauen auf: Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) verpflichtete den Gesetzeslosen Briggs (Tommy Lee Jones) für 300 Dollar, drei Farmerfrauen, die den Verstand verloren haben, in das Heim einer Methodistengemeinde im Osten zu bringen. Sie begleitet ihn im Holzwagen und seine ungewöhnliche Fracht auf dem ungewissen Treck. Der dickhäutige Deserteur und Revolvermann führt das Trüppchen an und entpuppt sich als ein anderer, der er zu sein scheint. Aber nicht alle erreichen das Ziel. – Das wettergehärtete Gesicht, vielen aus Filmen wie «The Fugitiv» (Oscar!), «Men in Black», «Space Cowboys» oder «No Country for Old Men» gehört dem Texaner Tommy Lee Jones. Er produzierte, schrieb am Drehbuch mit, führte Regie und spielt den «Homesman» in einem der aussergewöhnlichsten Western der letzten Jahrzehnte. Es geht fast nur um Frauen und einen Mann, der für sie durchs Feuer geht. Ein karges, herbes Roadmovie, von dem Jones behauptet, sein Film orientiere sich an der Landschaft und einer horizontalen Linie. Gedreht wurde grösstenteils in der Umgebung von Las Vegas. Ein ruppiges suggestives Drama, in dem Meryl Streep einen Kurzauftritt absolviert.

*****°

Marie Heurtin

(rbr) Gesten der Liebe. Ein Spielfilm nach einer wahren Begebenheit: Marie Heurtin, 1885 geboren, ist von Kindesbeinen an taub und blind. Ein Arzt hält das Mädchen für dumm, doch ihre Eltern wollen Marie nicht einfach der Stille und Dunkelheit überlassen. Sie geben ihre Tochter in die Obhut von Nonnen im Institut Larnay in der Nähe Poitiers‘. Die junge Schwester Marguerite nimmt sich des wilden Mädchens an, das alle Annäherungsversuche abwehrt. Mit viel Geduld, Verständnis und Liebe, gelingt der Fürsorgerin den Panzer des blinden Zöglings zu durchbrechen und das Vertrauen Maries zu gewinnen. Jean-Pierre Améris («Die Anonymen Alkoholiker») inszenierte das intime Drama mit viel Sensibilität und Zuneigung. Getragen wird der Film von der tauben Ariana Rivoire als Marie und Isabelle Carré als Marguerite. Ein bewegender Film über Hoffnung, Selbstlosigkeit und Liebe.

****°°

Exodus: Gods and Kings

(rbr) Moses Auszug aus Ägypten. Die Bibel ist immer wieder ein gern benutzter Fundus für monumentale Kinotaten –«Von den Zehn Geboten» (1956) mit Charlton Heston als Moses und Yul Brynner als Ramses über «The Passion of Christ» (2004) mit Jim Caviezel bis zu «Noah» (2014) mit Russell Crowe. Im jüngsten Kinowerk entdeckt Moses, aufgezogen am Hofe des Pharao, seine Wurzeln und führt sein Volk, die Israeliten, seit 400 Jahren in ägyptischer Gefangenschaft, ins Gelobte Land. Moses (Christian Bale) ist mit dem Pharaonensohn Ramses (Joel Edgerton) aufgewachsen, befreundet und stürzt sich mit ihm ins Gefecht. Doch da bereits werden erste Risse sichtbar. Als Ramses tatsächlich den Pharaonenthron bestiegen hat und Moses Kontakt mit Israeliten pflegt, werden aus Freunden Feinde. Von Gott zum Propheten, Anführer und Retter der geknechteten Israelis erwählt, wechselt Moses quasi die Seiten, verlässt Frau und Kind, um den grossen Marsch anzutreten. Kein Geringerer als Ridley Scott («Gladiator») hat das biblische Epos in 3D: «Exodus: Gods and Kings» in Szene gesetzt – monumental, gewalttätig und heroisch. Dabei lässt er keine der zehn Plagen aus, mit denen Gott die Ägypter heimsuchte: Blut verunreinigt das Wasser, Frösche «überfluten«» das Land, Stechmücken und Stechfliegen plagen die Bewohner, Viehpest und Schwarze Blattern wüten, Hagel zerstört Menschen und Ernten, Heuschrecken bedecken Haus und Hof und Äcker, Finsternis fällt für drei Tage ein und die Erstgeborenen der Ägypter (nicht der Israeliten) sterben. Erst dann lässt der Pharao Moses und sein Volk ziehen, um sie doch noch zu verfolgen. Die Entscheidung fällt beim Roten Meer. Das hat Scott – man muss es anerkennen – genial gelöst – mit einer gewaltigen Sturzflut. Für Liebhaber des Monumentalen ist Scotts 100-Millionen-Dollar-«Exodus» sicher ein grosses Kinowerk um den ewige Konflikt zwischen Unterdrücker und Unterdrückte, um Befreiung und Abenteuer, hier von höherer Hand gelenkt.

***°°°