«Mario Adorf – ein halbes Jahrhundert deutsche Filmgeschichte»

Von Rolf Breiner

Am Filmfestival Locarno 2016 war er einer der grossen Stars – beliebt, begehrt und begeisternd. Mario Adorf, 1930 in Zürich geboren, ist seit über 60 Jahren im Filmgeschäft. Er ist eine lebende Legende, nicht nur der deutschen Filmgeschichte. Wir trafen den grossem Mimen, der demnächst wieder in einem neuen «Winnetou»-Film mitwirkt, in Locarno anlässlich der Retrospektive «Geliebt und verdrängt – Das Kino der jungen BRD von 1949 bis 1963».

Am Filmfestival Locarno 2016 war er einer der grossen Stars – beliebt, begehrt und begeisternd. Der Schauspieler Mario Adorf (86) wurde mit einem Ehren-Leoparden ausgezeichnet. Er verkörpert leibhaftig ein Stück deutscher Kinogeschichte – von der Kriegstrilogie «08/15» (1954-1955) über «Winnetou I» (1963) bis «Der letzte Mentsch» (2014) oder «Der Liebling des Himmels» (2015). Demnächst tritt er als Santer Senior, Vater des Schurken Santer auf, der einst Winnetous Schwester Nscho-tschi gemeuchelt hatte – nun in einer neuen Winnetou-Fernsehfortsetzung.

Der Mann ist eine Wucht. Das weisse Haar edel gescheitelt, der Blick wach, die Erscheinung unübersehbar. Kein Zweifel, ein Mann von Welt, der von Berlin bis Hollywood und Cinecittà vor den Kameras stand und Marken setzte.

Mario Adorf, 1930 in Zürich geboren, ist seit über 60 Jahren im Filmgeschäft. Eine lebende Legende nicht nur in der deutschen Filmgeschichte. Wir trafen den grossen Mimen, der demnächst wieder in einem neuen «Winnetou»-Fernsehdreiteiler mitwirkt (Ausstrahlung wahrscheinlich über Weihnachten), in Locarno anlässlich der Filmfestival-Retrospektive «Geliebt und verdrängt – Das Kino der jungen BRD von 1949 bis 1963».

Einer der Filme in der Retro – mit Mario Adorf als psychopathischen Serienmörder – ist «Nachts, wenn der Teufel kam» von 1957. Der Mime erzählt in einer kleinen Presserunde, wie er zum Theater kam. «Ich ging nach München, wollte dort eigentlich mein Germanistik-Studium fortsetzen. Auf der Wohnungssuche 1953 bin ich quasi über die Otto-Falckenberg-Schule gestolpert, und die hat mich auch genommen. Ich habe mich also fürs Theater entschieden.»

Und wann begann die Filmkarriere?

«Meine ersten Rollen bekam ich für die drei ‚08/15‘-Filme, da war ich noch auf der Schauspielschule. 1957 kam dann ‚Nachts, wenn der Teufel kam‘. Man hat mich mit dem Regisseur Robert Siodmak zusammengebracht. Und der suchte einen Darsteller für den Mörder und wollte, dass ich böse gucke. Aber ich schaute ihm nicht böse genug. Ich versuchte alles, aber ihm war’s nicht genug. Später haben wir uns in einer Bar getroffen. Ich humpelte – Muskelfaserriss. Er sah das und fragte, was haben Sie denn? Ich: ‚Muskelfaserriss.‘ ‚Was haben Sie denn mit Ihnen gemacht? Kann ich mal sehen? – Diese Kurpfuscher. Kommen Sie mal mit!‘

Ich ging mit ihm also ins Hotel Vierjahreszeiten, und er kam mit einer grossen Kiste voller Medizin an. Siodmak hatte einen Heilfimmel. Er schnitt meinen Verband ab, sprühte mein Bein ein und meinte: ‚Nun gehen Sie mal auf und ab. Tut’s noch weh?‘ Nein, antwortete ich lügend. Wir gingen zurück in die Bar, und die Leute fragten: ‚Robert, wo warst du denn?‘ Und er antwortete: ’Ich habe meinen Teufel geheilt‘ und wandte sich an mich: ‚Nun schauen Sie mal böse!‘ Und ich schaute böse und kriegte die Rolle. Das war der Eintritt – nicht mein Talent, sondern mein kaputtes Bein!» Diese Episode diente auch als Titel für Mario Adorfs Buch über seine Schauspielerleben: «Schauen Sie mal böse» (Kiepenheuer & Witsch 2015, 17,99 Euro).

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre jungen Jahre?

Mario Adorf: «Die Nachkriegszeit, das war eine harte Zeit, für mich auch eine Hungerzeit – bis zum Wirtschaftswunder 1955. Das war in meiner Studienzeit, zuerst in Mainz, dann in Zürich, wo ich mehr gehungert habe als in Mainz. Das lag auch daran, dass in Deutschland eine Art Nachkriegssolidarität herrschte, die man ja in der Schweiz nicht erwarten konnte.»

Sie sind eine imposante Erscheinung, zumindest in Europa. Hat Ihnen das weitergeholfen?

«In Deutschland war ich ziemlich alleine – durch mein Aussehen. Das war in Amerika überhaupt nicht so, da gibt’s dann Hunderte, die wie ich aussehen. Und von den hundert zehn gute, die vielleicht noch besser ausgebildet sind als ich. Ich habe Amerika nie als Traumkarriere angesehen. Das hat man mit mir versucht, aber wie gesagt, man mit mir. Ich hatte diesen Ehrgeiz nicht. Das war nicht mein Bier. Ich hatte einen Film in Amerika gemacht als mexikanischer Sergeant Gomez in Peckinpahs ‚Sierra Charriba (Major Dundee, 1964). Mein Agent war überzeugt, dass ich als Mexikaner im amerikanischen Film einen schönen Platz erobern könnte. Da ist eine Lücke, meinte er. Sam Peckinpah fragte mich auch an für den Film ‚The Wild Bunch‘. Ich habe abgesagt und bereue es.»

Der junge deutsche Film wollte bis auf wenige Ausnahmen wie Fassbinder nichts von den alten Stars wissen. Sie hat das nicht betroffen, sie haben in Volker Schlöndorffs «Die Bleichtrommel» (1978) oder «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» (1975) mitgewirkt.

«Ich war damals noch nicht so alt. Ich kam in diesen neuen Film durch Schlöndorff hinein.»

Wo erlebten Sie ihre beste Zeit?

Mario Adorf: «Vom Leben, vom Abenteuer her – die italienische Zeit, die Dolce Vita-Zeit. Ich habe in Italien Fuss fassen können, obwohl ich Deutscher war. Es war einfach, mit wenigen Mitteln – ein wunderbares, freies und leichtes Leben zu führen.»

Sie drehen weiter. Was motiviert Sie?

«Es ist wohl die Gewohnheit. Warum soll ich aufhören wollen, solange es irgendwie geht. Ich würde mich langweilen. Ich habe keine Ambitionen, Rosen zu züchten oder Landschaften zu malen.»

Und Winnetou scheint ihm immer noch nah. Nach seinem Auftritt 1963 in «Winnetou I» wird er gut 63 Jahre danach wieder der edlen Rothaut begegnen, wenn auch nur kurz als Santer Senior. Man erinnere sich: Der Banditenboss Frederick Santer hatte dazumal Winnetous Schwester Nscho-tschi, von Old Shatterhand geliebt, tödlich verletzt. Winnetou wird auferstehen in einem RTL-Dreiteiler (3mal 90 Minuten), Ausstrahlung Weihnachten 2016.

Die grosse Retrospektive «Geliebt und verdrängt. Das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963» ist in Ausschnitten im Zürcher Filmpodium und im Kino Rex, Bern, zu sehen (September/Oktober). Einige Beispiele: «Der Verlorene» (1951) von und mit Peter Lorre, «Nachts, wenn der Teufel kam» (1957) mit Mario Adorf, «Hunde wollt ihr ewig leben» (1959), «Faust» (1960) mit Gustav Gründgens und mehr.

www.filmpodium.ch

www.rexbern.ch

Das Kino der jungen BRD

Der umfangreiche, sehr gut dotierte und fundierte Katalog zur Retrospektive wurde von Claudia Dillmann und Olaf Müller herausgegeben. Auf über 400 Seiten werden verschiedene Aspekte der Kinokultur zwischen 1949 bis 1963 im «Adenauerland» beleuchtet und analysiert, wie Herausgeber Müller schreibt. Das kompakte Begleitbuch zur Retrospektive ist zugleich Aufarbeitung eines verdrängten und geschmähten Stücks deutscher Filmgeschichte. Das beginnt etwa mit Peter Lorres düsterem Drama über eine erzwungene Komplizenschaft, «Der Verlorene» (1951) und endet etwa bei Helmut Käutners verkanntem Sozialkrimi «Schwarzer Kies» (1960/61) oder Fritz Langs sarkastischer Parabel «Die 1000 Augen des Dr. Mabuse» (1960). In 33 Texten versuchen die Autoren dieser Filmkapitel beizukommen. «Überraschend unverschämt, erotisch, frech frivol, vulgär. Bizarr sind die Filme der 1950er und frühen 1960er. Anders als ihr Ruf», bemerkt Rainer Knepperges in seinem Beitrag «Mamas Kino lebt». Sehr lesenswert, wenn auch unterschiedlich in der Konsistenz. Fabian Tietke befasst sich beispielsweise mit dem westdeutschen Animationsfilm (1945 bis 1963) in «Vom Lüpfen der Schlafmütze», Dominik Graf mit dem Kriegsdrama «Hunde, wollt ihr ewig leben», Hervé Dumont mit Robert Siodmak in der Bundesrepublik, Andreas Goldstein mit der DEFA und ihren «Westfilmen», oder Elisabeth Streit mit den nicht realisierten Projekten von Lorre und Brecht.

«Geliebt und verdrängt. Das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963», herausgegeben von Claudia Dillmann und Olaf Müller, Deutsches Filminstitut 2016, CHF 27.

Jirí Menzel: Dokumentarfilm „To Make a Comedy is no Fun“

Von Geri Krebs

Jirí Menzel, 1938 in Prag geboren, ist einer der bedeutendsten tschechischen Filmregisseure. Mit zwei Werken seiner langen Filmografie schrieb er Filmgeschichte: „Scharf beobachtete Züge“ (1967) und „Lerchen am Faden“ (1969). Während ersterer 1968 den Oscar für den besten ausländischen Film gewann, gilt letzterer als Schlusspunkt der Filme des „Prager Frühlings“. Jirí Menzel konnte „Lerchen am Faden“ noch fertig stellen, als bereits die sowjetischen Panzer in der Tschechoslowakei standen, doch herausbringen durfte er ihn nicht mehr. Erst 21 Jahre nach seiner Entstehung, an der Berlinale 1990, erlebte der Film seine Premiere und gewann dort den Goldenen Bären. Jirí Menzel ist auch heute noch sehr aktiv, seinen bis anhin letzten Film „Don Juans“, realisierte er 2013. Der heute 78 Jährige ist aber seit den 1960er Jahren nicht nur als Filmregisseur, sondern auch als Schauspieler und auf Theater-, Zirkus- und Opernbühnen tätig, davon zeugt der Dokumentarfilm „To Make a Comedy is no Fun – Jirí Menzel“ von Robert Kolinsky. In Zusammenarbeit mit dem 1970 in Solothurn als Sohn tschechischer Eltern geborenen, hauptberuflich als klassischer Musiker und Festivalleiter tätigen Kolinsky wird Menzel ausserdem am 10. Dezember im Maihof Luzern im Rahmen von „MusikWerk Luzern“ die surrealistische Jazz-Oper „Des Messers Tränen“ des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu (1890 – 1959) auf die Bühne bringen. Am 9. Oktober., 11 Uhr, läuft im Stattkino in Anwesenheit von Robert Kolinsky und Jirí Menzel „To Make a Comedy is no Fun – Jirí Menzel“. Bis Ende November sind dieser Film, sowie die beiden eingangs erwähnten Filme Menzels, zusammmen mit dessen 1968 entstandener Komödie „Ein launischer Sommer“, noch weitere Male im Stattkino zu sehen. Programmdetails: www.stattkino.ch und www.musikwerkluzern.ch

Interview mit Jiri Menzel:

„Ich bin faul und ich hatte in meinem Leben immer unverschämt viel Glück“

Frage: Herr Menzel, bei der Premiere von ‚To Make a Comedy is no Fun – Jirí Menzel‘ im vergangenen Januar an den Solothurner Filmtagen, sagten Sie auf der Bühne, Sie wüssten gar nicht, warum Sie einen so schönen Film verdient hätten. Wie ist das zu verstehen?

Jirí Menzel: Robert hat einen sehr leichten und zugleich einen sehr freundlichen Fim über mich gemacht – und es ist gleichzeitig ein Film, der meiner Eitelkeit schmeichelt. Ich schaue mich normalerweise nicht gerne an in einem Film, aber dieser Film macht da eine Ausnahme. Als ich ihn sah, wollte ich ihn sofort auch haben, damit ich ihn zu Hause noch einmal anschauen kann, zusammen mit meiner Frau (lacht). Sie müssen wissen, ich bin jemand, der sich selber nicht so furchtbar ernst nimmt, und trotzdem bin ich sehr eitel. Und genau diesen Widerspruch löst Roberts Film in hervorragender Weise auf.

Zur Schweiz scheinen Sie schon seit Jahrzehnten eine besondere Beziehung zu haben, wie man – neben so vielem anderem – aus dem Film erfährt. Wie fing diese Beziehung eigentlich an?

Das fing mit Schokolade an. Schon als Kind während des Krieges wusste ich, dass die Schweiz das Land ist, wo es viel Schokolade gibt und ich wusste: Die Schweit ist ein reiches Land, noch reicher als die Tschechoslowakei – und so wollte ich seit damals dieses Land unbedingt einmal kennen lernen.

Und wann ging dieser Wunsch dann in Erfüllung?

Der erste Kontakt entstand Anfang 1966, das war dank meines lieben Freundes Werner Düggelin (des ehemaligen Leiters des Theater Basel). Er war Mitte der 1960er Jahre in vielen Ländern Europas unterwegs auf der Suche nach neuen Talenten, mit denen er zusammenarbeiten wollte. So kam er auch nach Prag, wo ich am Theater gerade eine eigene Inszenierung der Renaissance-Komödie ‚Mandragola‘ realisierte, meine erste grosse Bühnenarbeit. Werner Düggelin war davon so angetan, dass er mich nach Basel einlud, er wollte dort mit mir zusammen arbeiten.

Es dauerte dann aber über zwei Jahre bis es so weit war. Warum?

Nun, ich war damals ja sehr beschäftigt, nicht nur mit Theater, sondern auch mit Filmen. Mitte 1966 drehte ich meinen ersten langen Spielfilm „Scharf beobachtete Züge“, er wurde ein unerwartet grosser Erfolg in der Tschechoslowakei , so dass man mich drängte, bald danach erneut einen Film zu drehen. Das war dann „Ein launischer Sommer“. Und kaum war dieser Film fertig, kam die Nachricht, dass „Scharf beobachtete Züge“ auf der Shortlist für den Ausland-Oscar war und ich nach Los Angeles kommen solle. Ich ging hin und gewann im März 1968 den Oscar, es war total verrückt. In den USA wollten dann viele Leute, dass ich bleibe und dort Filme drehe. Ich hatte beispielsweise ein Angebot von Universal Pictures, doch ich lehnte ab. Ich wollte unbedingt wieder zurück in mein Land, denn ich hatte dort bereits ein neues Filmprojekt angefangen: „Lerchen am Faden“.

Diese Tragikomödie, die im Jahr 1949 in einem kommunistischen ‚Umerziehungslager‘ spielt, hat ja eine unglaubliche Entstehungsgeschichte …

Ja, ich kehrte also im Frühsommer 1968 nach Prag zurück und begann dann schnell mit den Dreharbeiten. Kaum hatte ich sie abgeschlossen, begann am 21. August die sowjetische Invasion.

Wie konnten Sie den Film dann trotzdem noch fertigstellen?

Es herrschte nach der Invasion zunächst einmal während Monaten eine grosse Konfusion. Die sowjetischen Soldaten waren zwar da, aber man wusste nicht so recht, wie es weiter ging. Im Westen herrscht oft das Bild vor, dass vom 21. August 1968 an schlagartig alle Freiheiten abgewürgt wurden, die im ‚Prager Frühling‘ erreicht worden waren. Doch das trifft nicht ganz zu, es war viel mehr ein langsamer Prozess, der erst im Laufe des Jahres 1969 dann unter dem schrecklichen Begriff ‚Normalisierung‘ seinen Abschluss fand. Die Sowjets mussten nach der Invasion erst mal ihr tschechisches Personal finden, das in ihrem Sinn das kommunistische Zwangsregime wieder errichtete. Beim Filminstitut dauerte das ziemlich lange und so konnte ich noch 1969 die Postproduktion von „Lerchen am Faden“ realisieren.

Zwischenzeitlich waren Sie aber in die Schweiz gegangen..

Ja, jetzt kann ich endlich die Antwort auf Ihre Frage nach meinem persönlichen Bezug zur Schweiz zu einem Ende bringen (lacht). Also, ich hatte immer noch diese Einladung von Werner Düggelin ans Theater Basel in der Tasche und ausserdem war ich ans Filmfestival Locarno in die Jury eingeladen. So reiste ich also im September 1968 erstmals in die Schweiz, nach Locarno (das Filmfestival Locarno fand damals, im Gegensatz zu heute, Ende Sept. statt). Aus Protest gegen die sowjetische Besetzung meines Landes erklärte ich dort, Filme aus Ländern des Ostblocks zu boykottieren – es gab mehrere davon im Wettbewerb . Die Jurykollegen schlossen sich meinem Schritt an und so platzte die Jury. Ich reiste aus Locarno wieder ab, fuhr gleich weiter nach Basel, wo ich dann für mehrere Monate am Theater blieb. Werner Düggelin versuchte mich zum Bleiben zu bewegen, doch ich wollte in mein Land zurück. Ich ging dann auch, konnte im darauffolgenden Jahr, 1969, aber nochmal nach Basel reisen. Erst nach der Rückkehr von jener zweiten Reise, nahm man mir den Pass weg. Die Phase der ‚Normalisierung‘ der Tschechoslowakei war nun in vollem Gange. Von der zweiten Hälfte der 1970er Jahre an begann sich dann aber die Situation wieder ganz leicht zu entspannen und ich konnte danach auch wieder ins westliche Ausland reisen. Der Kontakt zur Schweiz bieb über all diese Jahre bestehen.

Wie haben Sie und Robert Kolinsky sich eigentlich kennen gelernt?

Das war in den 1990er Jahren in Basel. Ich hatte dort mittlerweile viele Kontakte, ich kannte auch Paul Sacher. Er brachte mich mit Robert zusammen, der damals bereits die Martinu Festtage gegründet hatte (ein lokal bekanntes, jeweils im November stattfindendes Musikfestival zu Ehren des 1959 in Liesthal verstorbenen Exiltschechen Bohuslav Martinu). Wir verstanden uns sofort sehr gut und irgendwann trat Robert dann mit der Idee an mich heran, er wolle einen Film über mich machen – das hat dann aber sehr lange gedauert (lacht). Und Anfang dieses Jahres kam er dann mit der Idee, ich solle doch an den Martinu Festtagen die Oper „Des Messers Tränen“ inszenieren. Diese wird nun am 12. November in Basel ihre Premiere feiern und im November auch in Luzern zu sehen sein.

Was stand bei Ihrer Karriere eigentlich am Anfang, die Bühne oder der Film?

Ich wollte zum Theater anfangen, kam aber erst zum Film (lacht)

Wie denn das?

Ich bewarb mich 1957 um die Aufnahme in die Theaterschule Prag, doch ich bestand die Prüfung nicht, man sagte mir, ich hätte kein Talent. So versuchte ich es daraufhin an der Filmschule – und dort nahm man mich. Aber ich habe immer am liebsten mit realen Menschen gearbeitet, beim Film und auf der Bühne. Und auf der Bühne ist diese Arbeit konkreter, der Film, das sind letztlich Schatten auf der Leinwand. Doch ich habe in beiden Bereichen immer nur Aufträge erfüllt, die an mich herangetragen wurden. Alle meine Filme und alle meine Arbeiten für die Bühne beruhen auf Vorlagen anderer Leute. Sie müssen wissen, ich bin ein sehr fauler Mensch. Wenn Sie sich an den Film „Scharf beobachtete Züge“ erinnern: Der Vater des Protagonisten, ein früh pensionierter Eisenbahner, der am liebsten den ganzen Tag auf dem Sofa liegt: So ähnlich bin ich. Und so frage ich mich auch heute oft noch, wie ich mit dieser Haltung eigentlich durchs Leben gekommen bin.

Und zu welchem Schluss kommen Sie?

Ich habe einfach immer unwahrscheinlich viel Glück gehabt, ich weiss gar nicht, ob ich das verdient habe.

Die Preisträger des 12. Zurich Film Festival – Goldenes Auge für Finnland

I.I. Am 1. Oktober wurden im Opernhaus Zürich die Preisträger des 12. Zurich Film Festivals (ZFF) von den Jurys ausgezeichnet:

Goldenes Auge bester internationaler Spielfilm: «The Happiest Day in the Life of Olli Mäki» von Juho Kuosmanen (Finnland)

Goldenes Auge bester Film aus der Schweiz, Deutschland und Österreich: «Stille Reserven» von Valentin Hitz (CH/D/A)

Goldenes Auge bester internationaler Dokumentarfilm: «Madame B., histoire d’une Nord-Coréenne» von Jero Yun (Südkorea)

«A Tribute to …»-Award für Beitrag zur Filmgeschichte: Olivier Assayas

Bester Kinderfilm (Kinder-Jury): «Ma vie de Courgette» von Claude Barras (Schweiz).

Bye-bye Zurich Film Festival

Die Premieren dieses Jahres sind noch nicht alle im Kino, werden aber hoffentlich einen Filmverleih finden. Anders «Le Confessioni», der bereits als Premiere im deutschsprachigen Raum läuft, ein wunderbarer stiller leiser Film aus Italien von Regisseur Roberto Ando, der sich den philosophischen Fragen über die Markt- und Geldwirtschaft stellt. Schauplatz ist ein luxuriöses Hotel an der deutschen Nordseeküste, wo ein geheimes Gipfeltreffen der Wirtschaftsmächte stattfindet. Der Franzose Daniel Roché (Daniel Auteuil), Leiter des Internationalen Währungsfonds, hat auch den Mönch Roberto Salus (eindrücklich: Toni Servillo) zum Treffen eingeladen, dessen Rolle sich nach und nach enthüllt. Eine intelligente Parabel auf unsere heutige Wirtschaftswelt.

Er war der Vizepräsident einer Ikone, des Präsidenten John F. Kennedy, und musste das Amt nach dessen gewaltsamen Tod am 22. November 1963 antreten. LBJ, Lyndon Baines Johnson (1908-1973) überraschte seine Kritiker und setzte Kennedys Rechte für alle amerikanischen Bürgerinnen und Bürger durch, als Vertreter der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Bekämpfer der landesweiten Armut. Ein berührender Film, Woody Harrelson überzeugt in dem US-Biopic von Regisseur Rob Reiner mit texanischem common sense. Der Vietnamkrieg wirft einen Schatten auf LBJ, 1969 trat Johnson nicht zur Wiederwahl an.

«Neruda» ist eine Literaturverfilmung über den chilenischen Dichter Pablo Neruda, der vom chilenischen Regime nach Kriegsende von einem Polizisten verfolgt wurde, der auf Neruda angesetzt wurde. «Imperium» mit Daniel Radcliffe als Undercover-Neonazi wie auch Hugh Grant’s «Florence Foster Jenkins» mit Meryl Streep oder «Americal Pastoral» von Ewan McGregor werden sicherlich bald den Weg in unsere Kinos finden. Zu wünschen ist dies auch dem Genre-Mix-Film «Unsere Zeit ist jetzt» über das Rap-Phänomen Cro, das fiktionale und dokumentarische Elemente in einer Komödie rasant zusammenführt. Das Filmfestival zählte 90 500 Besucher gegenüber 85 000 im Vorjahr.

«Zurich Film Festival: Im Filmfokus: die Familie zwischen Geborgenheit und Fremde»

Von Rolf Breiner

Die 12. Ausgabe des Zurich Film Festival (ZFF) verspricht noch mehr Glamour, Filme, Gäste und setzt die Erfolgsstory fort. Nadja Schildknecht (Festivalleitung) und Karl Spoerri (Künstlerische Leitung) präsentieren 172 Filme aus 36 Ländern an elf Tagen (22. September bis 2. Oktober 2016). Das Aufgebot an Gästen, Events hat ebenso zugenommen wie die Zahl der Vorführungen und Kinoleinwände.

Das 12.Filmfestivalereignis in der Limmatstadt hat sich längst etabliert und profiliert neben Locarno als international beachtetes Forum publikumswirksamer Filme, als Bühne fürs Schaulaufen der Stars und Filmschaffender. «Mehr Filme, mehr Vorstellungen, mehr Gäste, in diesem Jahr wohl annähernd 500», verkündete Nadja Schildknecht an der Pressekonferenz im Baur au Lac. «Auch das Budget ist höher geworden, nun 7,2 Millionen Franken.» Im Jahr 2015 waren 7,1 Millionen Franken. «9 Prozent trägt die öffentliche Hand«», erläuterte die Co-Direktorin. Den Rest tragen die Hauptpartner und Sponsoren sowie 140 Kooperationen, hinzukommen Eintritte und Nebeneinnahmen.

Bei den Wettbewerben (Internationale Spiel- und Dokumentarfilme, Fokus Schweiz, Deutschland, Österreich) wurden 40 Filme nominiert, darunter auch 7 Schweizer Beiträge. Als Fokus hat sich dabei das Thema Familie herausgeschält. «Der grosse gemeinsame Nenner in unserem internationalen Wettbewerb ist die Familie», unterstrich Karl Spoerri. «Aus unterschiedlichsten Familiengeschichten verweben die Filmemacher und Filmemacherinnen spielerisch komplexe Themen wie Globalisierung, Religion, Flucht, Identität und Liebe.» Als Belohnung gibt es diverse Goldene Augen (Golden Eyes), dotiert mit insgesamt 70 000 Franken. Viel Mühe gibt man sich mit dem Kinderfilmfestival. Dabei ist eine Kinderjury im Einsatz, daneben wird ein Publikumspreis vergeben, unter dem Patronat von Schauspieler Anatole Taubman als Unicef-Botschafter. Auch der Animationsfilm hat seinen Platz gefunden, beispielsweise mit «Ma vie de courgette» von Claude Barras, dieser wurde von der Schweiz für die Oscar-Nominationen eingereicht. Abgerundet werden die Wettbewerbe durch den Internationalen Filmmusikwettbewerb am 23. September. Dabei werden fünf Komponisten aus 210 Teilnehmern ausgewählt, die einen Kurzfilm musikalisch «garnieren» sollen. Aufgeführt werden diese Kompositionen vom Tonhalle-Orchester in der Zürcher Tonhalle.

Galas und Premieren reihen sich aneinander. Mit Spannung erwartet man beispielsweise «Paterson» von Jim Jarmusch, «American Pastoral» von und mit Ewan McGregor, «Florence Foster Jenkins» mit Hugh Grant, «Egon Schiele – Tod und Mädchen» von Dieter Berner, «Safari» von Ulrich Seidl, «Salt and Fire» von Werner Herzog oder «Snowden» von Oliver Stone, der ebenso am ZFF gastiert (zum vierten Mal) wie Grant, McGregor oder Woody Harrelson («LBJ»). Der Schweizer Film ist 2016 sehr gut vertreten, in den Wettbewerben gleich siebenmal. Hinzukommen eine Gala-Premiere («Sette giorni/Seven Days» von Rolando Colla), Spezial-Aufführungen und zwölf Werke vom Produzenten Marcel Hoehn, dem ein Lifetime Achievement Award verliehen wird und dem eine Retrospektive gewidmet ist (mit «Die Schweizermacher», «Vollmond», «Happy New Year», «Giulias Verschwinden» und andere).

In der Sektion «Neue Welt Sicht» stellt das ZFF in diesem Jahr das mexikanische Filmschaffen in den Mittelpunkt, 13 Filme plus ein Paket Kurzfilme.

Als ausserordentlichen Service bietet das ZFF auf dem Freiluftbildschirm im Pavillon of Reflection 18 ältere und neuere Filmarbeiten in und um Zürich wie «Bäckerei Zürrer», «Café Odeon», «Der Kreis», «Strähl» oder «Traumland» – gratis.

Wie bekannt, werden Persönlichkeiten und Leistungen um den Film mit diversen Awards honoriert: Hugh Grant (Schauspieler), Olivier Assayas (Autor und Regisseur), Lorenzo di Bonaventura (Produzent) und Marcel Hoehn (Produzent). «Harry Potter»-Darsteller Daniel Radcliffe, der auch die Abenteuerkomödie «Swiss Army Man» vorstellt, wird wie McGregor, Harrelson und Assayas am «ZFF Masters» teilnehmen.

Eröffnet wird Filmfestival am 23. September mit «Lion» von Garth Davis, ein Drama um einen indischen Knaben, der als Erwachsener Spuren seiner Kindheit sucht.

www.zff.com

«Zürcher Kinos: Komfortablere Sitze im Capitol»

rbr. Die Kinolandschaft verändert sich – trotz eher stagnierenden Publikumszahlen: Es gibt mehr Filme, mehr Säle, weniger, dafür komfortablere Sitze. Das Beispiel Kino Capitol in Zürich.

Trotz Fernsehen, Internet und der ganzen digitalen Nutzerwelt: Das Kino lebt – auch nach bald 110jähriger Geschichte in Zürich. 1907 wurde das Kino zum Massenphänomen dank der französischen Produktionsfirma Pathé. Das Kino lebt weiter – darauf vertrauen nicht nur Filmschaffende und -freunde, sondern auch investitionsfreudige Betreiber. Bei einigen wichtigen populären Grossprojekten hapert es an der Limmatstadt (Eis-und Fussballstadion, Kongresshaus u.m.). Es wird diskutiert, abgewogen, zurückgestellt und gebremst. Beim Kunsthaus scheint es Abstimmung um Abstimmung gemächlich vorwärts zu gehen.

Wenn Innovationen und Investoren nicht durch irgendwelche politische oder private Bedenken und Hemmnisse, Regeln und Verordnungen behindert, gebremst und mürbe gemacht werden, kann Neues entstehen und realisiert werden.

Die Zürcher Kinos RiffRaff, Houdini haben es vorgemacht, und nun präsentiert sich auch das Capitol an der Weinbergstrasse (Nähe Central) schmuck, gediegen und vor allem bequem. Das KIAG Kinokonsortium liess just das Capitol runderneuern, weitere KITAG-Kinos sollen folgen Sechs Kinosäle wurden nun neu mit Lounge- und Clubbestuhlung ausgerüstet. In bester Businessclass – da kann sich manches Theater (Schauspielhaus inklusive), manche Fluggesellschaft (Swiss, Lufthansa inklusive) eine Scheibe abschneiden. Die Sicht im Capitol – einwandfrei wo auch immer, ebenso die Bild- und Tonqualität, freundliches Design, Parkettböden – Wohlfühlatmosphäre wird angestrebt.

Hier kommt’s nicht auf Quantität, sondern auf Qualität an, heisst: die ursprünglich 857 Sitze wurden auf 539 Plätze reduziert. Beinfreiheit ist garantiert. Der Trend macht sich breit, gemeint ist das Lounge-Konzept mit komfortablen Doppelsitzen, Getränkehalterungen inklusiver Konsumation. Die KITAG Kino-Theater AG betreibt in der Deutschschweiz 23 Kinos mit 87 Kinosälen, was rund 18 000 Sitzplätze ausmacht, davon allein sechs Kinos in Zürich mit 5375 Plätzen. Das Unternehmen versichert, im Capitol werde auch zukünftig Wert auf Originalversionen mit Untertiteln gelegt. Ein Blick ins aktuelle Kinoprogramm zeigt das Spektrum: vom Kinderfilm («Conni & Co.») über Liebesdrama («Me Before You») und Action («Jason Bourne») bis zum Dokumentarfilm («Eight Days A Week»).

www.kitag.com

Fantastisches Fantoche

Seit über 20 Jahren sind in Baden Animationsfilme aus aller Welt zu sehen. Zum 14. Mal geht das Internationale Festival Fantoche über diverse Kinoleinwände vom 6. bis 11. September. Insgesamt werden über 320 Kurzfilme zu sehen sein, im Wettbewerb allein 72.

rbr. Kontinuierlich haben sich Programm und Zuschauerzahlen vergrössert. Animationsfilme finden nach wie vor grosses Publikumsinteresse und locken alle Altersschichten. Wurden 2012 knapp 21 000 Eintritt in Baden gezählt, so waren es 2013 bereits über 21000. Im Jubiläumsjahr 2015 stiegen die Eintritte auf 25 000. Das Budget beläuft sich auf 1,5 Millionen, wobei die öffentliche Hand 54 Prozent begleicht, 24 Prozent leisten Sponsoren und 15 Prozent die Eintrittserträge. Für das recht bescheidenes Budget bieten Festivalleiterin Annette Schindler und ihr Team Erstaunliches – an Programm, Anlässen und Gästen.

Die Palette der Wettbewerbe hat sich erweitert: Internationaler Wettbewerb (27 Filme), Schweizer Wettbewerb (mit neuen Preisen etwa dem Swiss Youth Award) sowie Kinderfilm-Wettbewerb. Dazu kommt nach erfolgreichen Start letztes Jahr (Industry Talks) neu der Industry Day. Dabei berichten Simon Otto über seine Tätigkeit bei DreamWorks und Moritz Zumbühl als CEO der Blindflug Studios AG. Aufmerksamkeit wird auch die Sektion Hors-Concours wecken. Mit hervorragenden Kurzfilmen aus den Wettbewerbseinreichungen (insgesamt 1394 Animationsfilme aus 79 Ländern!). Erfahrungsgemäss sind die Langfilme sehr gefragt, allesamt Schweizer Premieren. Eine kleine Auswahl: «Ma vie de Courgette» vom Schweizer Claude Barra, der ins Oscar-Rennen geschickt wird, plus «Making of…». Es geht um das Waisenkind Courgette, das das Drachenfliegen liebt. «La Tortue rouge» (Fr/Japan) von Michael Dudok de Wit handelt von einem Schiffbrüchigen. Bei «Kubo and the Two Strings» (USA) von Travis Knight (plus «Making of..») steht Kubo im Mittelpunkt, der das Rätsel seines Vaters, eines Samuraikriegers, zu lösen versucht. «The Boy and the Beast» (Japan) von Mamoru Hosoda erzählt von einem willensstarken Waisenjunge (plus «Making of…»). «Ghost in the Shell» (Japan) von KazuyaNomura ist eine Fortsetzung des Science-Fiction-Epos.

Weitere Programminformationen unter www.fantoche.ch

Ein Schmackerl, wie der Österreicher sagen würde, bietet das Sonderprogramm: Donald Duck: Filme der 40er Jahre. Der notorische Looser Donald Duck kämpft gegen die Unbilden des Lebens – vor 70, 80 Jahren. Ein Fest für Fans!

Nach dem Festival geht ein Fantoche-Filmpaket auf Tournee durch die Schweiz: «Best of Fantoche 2015» ab 29. September im RiffRaff, Zürich, im Bourbaki, Luzern und im Stadtkino Basel, ab 7. Oktober im Cinématte Bern, ab 8. Oktober im Cameo Winterthur und weitere Spielorte, auch in der Romandie und im Tessin. Die Ostschweiz ist nicht vertreten,

www.fantoche.ch

«Filmmaker Award 2016 – die Nominierten»

Zum zweiten Mal greift der «Verein zur Filmförderung in der Schweiz» Filmen unter die Arme– mit 100 000 Franken. Die nominierten Produktionen sind nun annonciert.

rbr. Jan Gassmanns Filmprojekt «Europe, She Loves» wurde letztes Jahr mit 75 000 Franken erfolgreich gefördert und hat bereits eine kleine Festivalreise hinter sich. So war das Werk des Zürcher bereits im Panorama am Berliner Filmfestival vertreten. Der Film begleitet vier Paare in Dublin, Thessaloniki, Sevilla und Tallinn, dokumentiert ihren Alltag, ihre Träume und liefert so einen intimen Blick auf die junge Generation. «Europe, She Loves«» wird im Rahmen des Zurich Film Festival Schweizer Premiere feiern.

Der Verein zur Filmförderung in der Schweiz, von Co-Direktor des Zurich Film Festival, Karl Spoerri, wesentlich mitbegründet und vom Uhrenproduzent IWC Schaffhausen hauptsächlich gesponsert, geht nun in die zweite Runde und hat fünf Filmprojekte nominiert, die um den Filmmaker Award wetteifern, dotiert mit 100 000 Franken. Der oder die geförderten Filme werden am 24. September im Rahmen der IWC-Gala in Zürich bekannt gegeben und mit dem entsprechenden Preisgeld honoriert.

Zur Diskussion stehen folgende Projekte:

«Papa Moll» vom Zürcher Manuel Flurin Hendry, die hinlänglich bekannte Comic-Verfilmung, produziert von Reto Schaerli und Lukas Hobi.

«Lasst die Alten sterben» vom Berner Juri Steinhart, ein Spielfilm um den jungen Kevin, der eine Kommune gründet – mit Freunden und seinem Vater, produziert von David Fonjallaz und Louis Mataré.

«Fortuna» vom Lausanner Germinal Roaux, ein Schwarzweiss-Projekt, das vom äthiopischen Flüchtlingsmädchen Fortuna erzählt, das im Kloster am Simplon unterkommt, produziert von Ruth Waldburger.

«Das Blue Note Projekt» von der Bernerin Sophie Huber, welches das legendäre US-Plattenlabel porträtiert, produziert von Hercil Bundi und Susanne Guggenberger.

«Beyond the Bolex» von Alyssa Bolsey aus Kalifornien, die sich auf die Spuren ihres Schweizer Grossvaters Jacques Bolsey begibt, der vor 80 Jahren die berühmte Bolex erfand, produziert von Werner «Swiss» Schweizer und Camilio Lara.

Die potenziellen Gewinner möchten das Geld durchweg in die Postproduktion stecken (Schnitt, Musik etc.). «Der letzte Schritt beim Filmemachen ist oft schwierig», bemerkte Karl Spoerri, «nämlich einen Film fertig stellen und ins Kino zu bringen. Unser Verein hilft dabei und zwar mit Geld ohne Return, also ohne Rückfluss.»

Filmtipps

A Dragon Arrives!

rbr. Zwischen Fiktion, Wahrheit und Wirklichkeit. Die Geschichte beginnt wie eine Dokumentation: Detektiv Hafizi (Amir Jadidi) wurde beauftragt, den Suizid eines politisch Verbannten zu überprüfen. Er begibt sich also in einem orangenfarbenen Chevrolet Impala auf die öde Insel Oeschm am Persischen Golf, begleitet von einem Toningenieur (Ehsan Goudarzi) und einem Geologen (Homayoun Ghanizadeh). Tatort ist ein gestrandetes Schiffswrack samt Friedhof in der Wüste. Hier finden sie nicht nur merkwürdige Zeichen und Aufzeichnungen, sondern auch das junge Mädchen Shahrzad (jung: Kiana Tajammci/ alt: Shahin Karimi). Der Schauplatz scheint nicht geheuer und birgt eine unterirdische Kreatur. Das freilich ist aber ebenso unsicher wie das Schicksal der drei Ermittler, die letztlich verhaftet werden. Das war vor 50 Jahren. Ihre Aufzeichnungen und das Beweismaterial dieser Suvak-Geheimdienstaktion bilden quasi die Rahmenhandlung. Die grotesken Ermittlungen und Folgen fügen sich schwerlich zu einem Puzzle. «Der Film mag einem erscheinen wie eine Suche nach der Wahrheit. Aber für mich geht es auch um die Unmöglichkeit, diese Wahrheit zu sehen sowie die Schönheit des Scheiterns», bemerkt Autor und Regisseur Mani Haghighi. Jeder kann sich ein Bild machen und die Geschichte weiterspinnen. Ein pittoreskes Schaustück über Wahrnehmung, eine Vision über Sein und Schein. Rätselhafte magische Momente dieser unwirklich-wirklichen Kulisse prägen sich ein. Fiction, Fantasie verschmelzen mit wirklichen Geschehnissen.

****°°

Hieronymus Bosch – The Garden of Dreams

rbr. Ungeheure rätselhafte Bilderwelten. Er starb vor 500 Jahren, und seine Bilder sind phantastische Panoramen, Labyrinthe, vielbevölkerte Schauplätze und verschlungene Rätsel – bis heute. Sie beschreiben sehr drastisch Ängste der Zeit, Kriegs- und Foltergräuel, höllische und himmlische Visionen. Sie sind religiös und dämonisch, politisch und poetisch, erregend und erschreckend. Iheronimus van Aken betrieb seit Ende des 15. Jahrhunderts eine Malerwerkstatt im niederländischen Heimatort ‚s-Hertogenbosch, nach der sich benannt hat: Hieronymus Bosch. Mit einer umfassenden Ausstellung seiner Werke wurde er diesen Sommer in Holland (s’Hertogenbosch) und Prado (Madrid) gefeiert. Dokumentarfilmer José Luis López-Linares, der einst als Chefkameramann für Carlos Saura, aber auch für Alain Tanner oder Victor Erice tätig war, hatte bereits fünf Maler porträtiert. Dann boten ihm das Prado-Museum und die BBVA-Stiftung (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) an, einen Film über Hieronymus Bosch zu drehen. Er pickte sich aus der Bosch-Welt das bildgewaltige Triptychon «Der Garten der Lüste» heraus, um 1500 entstanden. Kleine Szenen, Symbole, Gestalten, Situationen werden erörtert und zugeordnet. Experten, Bewunderer, geben Statements ab. Dabei äussern sich Autor Salman Rushdie, die Sängerin Silvia Cruz, der Historiker Hano Wijsmander, Comiczeichner Max, der Philosoph Michel Onfrau, Konservator Alejandro Vergara, Herlinda Cabrero, Restauratorin des Prado Museums, und andere. López-Linares‘ Film trägt wenig dazu bei, den Schöpfer des «Gartens» zu erklären, näher zu bringen oder zu porträtieren. Die Dokumentation versteht sich als Reise in die rätselhafte Welt des Künstlers Bosch, versucht sein monumentales Menschheitsbild, sein vieldeutiges Mysterium zu erläutern – am Beispiel eines Werks. Ein spezieller Film für Spezialisten.

***°°°

Die Welt der Wunderlichs

rbr. Wunderliche Wunderlichs. Es sollte eine schräge Komödie über eine schrecklich neurotische Familie werden. Der Schweizer Dani Levy («Alles auf Zucker!») hat dick aufgetragen und führt eine durchgeknallte Familie vor: Mimi Wunderlich (Katharina Schüttler), alleinerziehend, soll an einer Schweizer Castingshow teilnehmen, für die sie ihr hyperaktiver Sohn Felix (Ewi Rodriguez) heimlich angemeldet hat. Die marode Familie ist begeistert: der schräge, manisch-depressive Vater (Peter Simonischek), die ältere Schwester, eine überkandidelte Tussi (Christiane Paul), oder die auf Diva getrimmte Mutter (Hannelore Elsner). Nicht zuletzt mischt gegen aller Wille auch noch Mimis Ex-Mann Johnny (Martin Feifel) mit, eine Art schmuddeliger Keith-Richard-Verschnitt). Dass bei dieser Farce weitere Prominente mitmischen, versteht sich, etwa Mike Müller als TV-Produzent oder Thomas Anders als Juror bei der TV.Show «Second Chance». Das hätte etwas werden können, doch übertreibt Levy masslos und lässt keinen noch so billigen Gag aus. Die Satire verkommt zum Spass-Spiessenrutenlauf, dem freilich satirischer Biss fehlt. So erweisen sich die schrecklichen Wunderlichs, die nur Schablonen abgeben, als schräge schrille Spassvögel mit unwiderstehlichem Hang zur Klamotte. Wer’s derb und faustdick mag, dürfte sich amüsieren.

***°°°

American Honey

rbr. Kein amerikanisches Honigschlecken. Zuhause hält sie es nicht mehr aus. Der Vater trinkt, die kleinen Geschwister nerven. Star, so der Name des Teenagers, begegnet einer Bande frischfröhlicher junger Leute, die herumtollen. Einer tanzt gar auf den Einkaufstisch. Auf den hat sie (Sasha Lane) sofort ein Auge geworfen, und Jake (Shia LaBeouf) lädt sie ein mitzukommen. Er gehört einer Drückerkolonne an, die von Krystal (Riley Keough) harsch und bestimmt geleitet wird. Jake ist der Hahn im Korb und der beste Verkäufer dieses Trüppchens, das Magazin-Abos verscherbelt. Tagsüber Knochenarbeit von Haustür zu Haustür, abends Party. Star fügt sich, macht Extratouren, und verführt Jake zu einem heisses Schäferstündchen. Sie verspricht sich eine Menge davon, vor allem eine Zukunftsidylle. Doch schnell muss sie feststellen, dass Träume kosten – auch mit einem Traummann. Das raue Roadmovie, bei dem Musik ein wichtiger Bestandteil ist, führt von Oklahoma durch den Mittleren Westen, Kansas und Nebraska bis Dakota. Der Film «American Honey», auch so ein Song, dokumentiert, dass das Leben kein Honigschlecken ist, alles seinen Preis hat – die vermeintliche Freiheit, die Liebe und erst recht Träume. Speziell ist nicht nur die Geschichte der Drückerkolonne, sondern auch der Produktionshintergrund. Die Britin Andrea Arnold hat authentische junge Darsteller gesucht, die das Milieu, das Leben der Unterschicht kennen. Zum Ensemble gehörten 15 Personen. Profis sind dabei rar: Shia Labeouf (Jake) war in «Nymphomaniac» von Lars von Trier zu sehen, Riley Keough (Chtystal) in «Mad Max: Fury Road». Sasha Lane aus Texas gab nun ihr Debüt als Star, die diesen Film prägt und trägt. Andrea Arnold drehte vor Ort zu Bedingungen, die der Story entsprechen. Ein starkes Stück amerikanischer Wirklichkeit, ungeschönt und unerbittlich.

*****°

Inferno

rbr. Dante sei Dank! Bestsellerautor Dan Brown ist von Florenz fasziniert, also bildet die berühmte Kunststadt Aus- und Endpunkt seiner aktionsreichen infernalen Schnitzeljagd «Inferno». Und wo Brown seine literarischen Mysterienspiele ansiedelt, kann Professor Robert Langdon alias Tom Hanks nicht weit sein. So geschrieben, so inszeniert – also lag auch die dritte Bestsellerverfilmung in Ron Howards Regiehänden. Das Muster zur verzwickten Action-Schnitzeljagd ist bekannt und bewährt. Nach DaVinci muss nun der römische Dichter Dante Alighieri samt «Göttlicher Komödie» herhalten. Dahinter verbirgt sich das auch das höllische «Inferno». Und das will ein genialer Biochemiker namens Zobrist (Ben Foster), Schweizer Herkunft versteht sich, anzetteln. Er will als Menschenverderber die Menschheit vor Überbevölkerung retten. Darauf muss man erst mal kommen: Zobrist plant mit seiner attraktiven Gehilfin, die auch Langdon nahesteht, die Menschen mit einem verheerenden Virus zu verseuchen, zu reduzieren und gleichzeitig zu retten (Übervölkerung!). In unterirdischen Unterwasserkatakomben kommt es zum grossen Showdown. Zwischendurch hetzen Langdon und die verbündete Dr. Sinskey (Sidse Babett Knudsen) von Florenz nach Venedig und Istanbul und zurück. Tolle geschichtsträchtige Schauplätze in 3D. Das ist spannend anzusehen, man hätte aber gut auf manche Figuren verzichten und manche Zwischenspiele knapper halten können. So zog sich der Mysterienthrill arg in die Länge (121 Minuten) – mit Omar Shy als Agent mit Eigeninteressen und Felicity Jones als Akteurin mit abgründigen Absichten. Tom Hanks, mal sinniges Knittergesicht, mal heroischer Abenteurer mit Leidensqualität und Galgenhumor, ist auch beim dritten Einsatz in Form. Frage: Wann forscht Kryptologe Langdon nicht mehr nach vergangenen Symbolen und Rätseln, sondern nach Zeichen der Zukunft?

***°°°

Snowden

rbr. Verfolgt und gefeiert. Filmemacher Oliver Stone («Platoon», «FJK», «Nixon») ist ein gern gesehener Gast am Zurich Film Festival (ZFF). Und nun bringt er ein aktuelles Politdrama mit, andere sprechen vom Thriller, der die Welt bewegt und die staatlichen US-Organe ärgert, inklusive den noch amtierenden Präsidenten Obama: der Namen «Snowden» sagt alles. Der vor allem von US-Machtorganen und «Patrioten» gegeisselte und gebrandmarkte IT-Spezialist Edward Snowden enthüllte die geheimen, grenzüberschreitende Schüffeltätigkeiten der NSA. Der Geheimdienst hatte hohe aus- wie inländische Politiker und Millionen anderer Bürger illegal belauscht. Der staatsgläubige Patriot Snowden, der vormals als strammer Soldat diente, wurde angesichts dieser totalitären Überwachung zum Whistleblower. Er ging mit seinem Wissen (und schlechten Gewissen) an die Öffentlichkeit, berichtete dem «Guardian»- Journalisten Glenn Greenwald (Zachary Quinto) und der Dokumentarfilmerin Laura Poitras (Melissa Leo). Und damit beginnt Stones griffiges Enthüllungsdrama, in einem Hotelzimmer in Singapur. Snowden packt 2013 aus, ist seither auf der Flucht und hat lebt bis heute in Russland. Andere Länder wie England oder Deutschland kuschen, kneifen wie Merkel & Co. und fürchten den Zorn der USA. Sie alle verweigerten ihm ein Asyl – bis heute. Oliver Stone schlägt eine Bresche für den Geächteten. Er zeichnet fast unaufdringlich und sachlich Snowdens Weg vom Saulus zum Paulus in Rückblenden nach – mit viel Sympathie für den «Verräter», kühl, überlegt und überzeugend gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Stone glaubt dem Aufklärer, seinen lauteren Absichten und Beweggründen – wir wohl auch. Dokumentarisch belegt wurde die Snowden-Geschichte bereits 2014 von der Filmerin Laura Poitras, die selber an den Enthüllungen beteiligt war, im Dokfilm «Citizenfour» (Oscar-Auszeichnung). Stone stattet die Affäre zum persönlichen Drama aus, stärkt die Emotionen. Nicht nur Snowdens Freundin Lindsay (Shailene Woodley), sondern auch CIA-Agenten (Nicolas Cage, Rhys Ifans) haben lange keinen blassen Schimmer von den wahren Absichten. Es gibt kein Zweifel, wem Oliver Stone an den Karren fährt: den sturen US-Behörden, auch Präsident Obama und einem überheblichen Überwachungsstaat. Er beweist einmal mehr enormes Gespür für tagesaktuellen Stoff und gesellschaftspolitische Konflikte, und das spannend und engagiert. Der Film läuft am Zurich Film Festival als Gala-Premiere, wurde von Regisseur Oliver Stone persönlich vorgestellt und kommt später in die Schweizer Kinos.

*****°

The Music of Strangers

rbr. Kraft der Weltmusik. Seit 15 Jahren gibt es das Silk Road Ensemble, gegründet und belebt durch den Cellisten Yo-Yo Ma. Er hat Musiker von China über Persien bis zum Nahen Osten, Afrika und dem Mittelmeerraum versammelt. Im Dokumentarfilm über diese einmalige Kulturvereinigung, ihre Intentionen und Aktivitäten hat Morgan Neville nicht nur den wichtigsten Protagonisten Raum gegeben, sondern beschreibt auch die Möglichkeiten einer globalen Kraft, die Bedeutung und Chance traditioneller Kultur. «In China und im Iran», so der Regisseur, «ging es in den Revolutionen nicht nur darum, westliche Einflüsse auszuradieren. Es ging auch um das Ausradieren der eigenen traditionellen Kultur. Eine der wichtigsten Aufgaben des Ensembles ist, Traditionen zu bewahren, indem man sie teilt.» Kayhan Kalhor aus dem Iran ist ein Meister der Kamantsche (der persischen Stachelgeige) floh mit 17 Jahren aus dem Iran, kehrte zurück, um die Musik der Kamantsche zu bewahren zu lehren, musste dann abermals fliehen. Wu Man gilt als bedeutendste Virtuosin auf der Pipa (chinesische Laute), lancierte ein Projekt zur Dokumentation chinesische Volksmusik und wurde zur wichtigsten Botschafterin chinesischer Musik. Der syrische Klarinettist Kinan Azmeh musst 2012 in Exil gehen. Zusammen mit dem Maler Kevork suchte er in jordanischen Lagern syrische Flüchtlinge auf und bot Workshops für Kinder Auch Cristina Pato ist eine hartnäckige Verteidigerin der Tradition. Ihr musikalisches Kind ist der galicische Dudelsack (die Gaita). Pato gründete die Galician Connection, ein multidisziplinäres jährliches Festival. Galizien war bis zur ersten polnischen Teilung 1772 ein eigener Staat, ist heute Teil der Westukraine und Südpolens. All diese ungewöhnlichen Musiker sind tragende Stützen des Silk Road Ensembles. Cellist Yo-Yo Ma, der Kopf dieser engagierten Gemeinschaft, in Paris geboren und in Massachusetts heimisch geworden, hat Fremde zusammengeführt und verschworen. Neue Kreativität ist entstanden und die Hoffnung weltverbindender Musik und Kraft. Nevilles faszinierende Dokumentation hat Yo-Yo Man und The Silk Road Ensemble über Jahre begleitet, fügt Archivaufnahmen, Statements und Aufführungen zu einem vielsichtigen und vielschichtigen Bild – über aussergewöhnliche Künstler, Traditionen und Ambitionen.

****°°

War Dogs

rbr. Krumme Hunde. Es ist meistens gewinnbringend, wenn die Macher auf eine wahre Begebenheit verweisen können. So auch im Fall der «Kriegshunde», die Todd Phllips in Szene gesetzt hat. Die Bezeichnung Krimikomödie ist dabei leicht irreführend, denn die Machenschaften der beiden Kiffer David (Miles Teller) und Efraim (Jonah Hill) sind weder lustig noch komisch, wohl aber kriminell. Die beiden Freunde entdecken eine lukrative Lücke im Waffengeschäft mit der US-Regierung. Sie ziehen nach einer erfolgreichen Hasardeur-Aktion im Nahen Osten einen 300-Millionern-Dollar-Auftrag an Land. Ihre Firma soll eine dicke Ladung Waffen nach Afghanistan liefern. Natürlich läuft das Ding nicht reibungslos ab, aber das Geschäft scheint zu gelingen. Doch der gierige Efraim versucht nicht nur einen Konkurrenten (Bradley Cooper) übers Ohr gehauen, sondern einen wichtigen Mittelsmann zu betrügen. Und der rächt sich… Zurückgeht das Gaunerstück auf einen Report 2011 im Rolling Stone Magazin («The Stoner Dealers: How Two Americans Kids Became Big-Time Weapons Traders»). Phillips hat es als amüsanten Trip mit kleinen ironischen Seitenhieben angelegt. Wirklich kritische Töne unterbleiben aber, so werden Kriegsschauplätze zum Abenteuerspielplatz, die zynische Businesskonstellation zum Dollarspass. Immerhin trägt Jonah Hill als geldgeiler und hinterhältiger Händler und feister Aasgeier wesentlich zum «Unterhaltungswert» des Films bei. Andrew Niccols Drama aus dem Jahr 2005, «Lord of War – Händler des Todes» mit Nicolas Cage, können die «Kriegshunde» freilich in keiner Phase das Wasser reichen.

***°°°

Blair Witch

rbr. Überflüssig. Vor 17 Jahren überraschte und irritierte das gekonnt vermarktete «The Blair Witch Project», das mit wenigen Mitteln ein Millionen-Kinopublikum in den Bann zog und alle Angstregister zog. Nun also eine Fortsetzung. Wer das Ur-Projekt erlebt hat, wird enttäuscht sein, die neuen Witch-Besucher erleben zerhackte Bilder und pseudo-authentische Kameraführung (es lebe die Wackelkamera!), sie werden eventuell an «Blair Witch» einen gewissen Gefallen finden. Kurzum, die Hexe Ding Dong von Blair wütet weiter. Diesmal geht eine Handvoll junger Leute dem Racheteufel in die Falle. 20 Jahre nach dem Verschwinden seiner Schwester Heather in den Black Hills nimmt James (James Allen McCure) mit Freunden und der Filmstudentin Lisa (Collie Hernandez) die Suche auf. Und schon warten unheimliche Erscheinungen und mörderische Geister auf das Grüppchen. Am Ende weiss man soviel wie vorher, die Protagonisten verschwinden und warten auf eine weitere Fortsetzung. – Gedreht in Vancouver und den Wäldern British Columbias, versucht Regisseur Adam Wingard an den Erfolg anzuknüpfen und dem neuen Horrortrip, der doch recht alt aussieht, Authentizität zu verleihen. Allein es bleibt beim Versuch. Der Überraschungseffekt von dazumal (1999) verpufft, die Schreckensbilder werden zum bäumigen Spuk und die Story ist so voraussehbar wie phantasielos.

**°°°°

Finding Dory

rbr. Nach den Eltern fischen. Die Suche geht weiter, aber unter anderen Vorzeichen und 13 Jahre danach. «Finding Nemo» war ein Überraschungshit der Pixar Studios. Nun gibt’s so etwas wie eine Fortsetzung. Im Mittelpunkt stehen freilich nicht der Clownfisch Nemo und sein Vater Marlin (sie kommen auch vor), sondern eine Nebenfigur, sprich Nebenfisch; die Doktorfischin Dory (auf Deutsch: Dorie). Die leidet an Gedächtnislücken. Dory wird aus ihrem netten Fischsein aufgeschreckt, als ein Fetzen Erinnerungen auftaucht – an ihre Eltern. Nur: Wo sind die geblieben? Einst wurde sie von ihnen getrennt, nun aber dürstet es sie, ihre Eltern zu finden. Nicht Dory muss also gefunden werden, wie der Titel suggeriert, sondern die verschollenen «Erzeuger». Dass sich Dory dabei auf einen gewagten Selbstfindungstrip begibt, versteht sich. Auf ihrer Reise durch den Ozean zu einer Forschungs- und Pflegestation, einem Funpark in Kalifornien begegnet das rundliche Fischlein im blauen Outfit einer Reihe komischer Meeresbewohner, die allesamt zu Helfern werden: etwa die urigen, etwas schwerfälligen Seelöwen Boje und Smutje, in der deutschen Synchronisation bayrisch eingefärbt, der kurzsichtige Walhai Destiny, nicht zuletzt Tintenfisch Hank, leicht beschädigt, da er nur noch sieben Fangarme hat, und statt Octopus nun Septopus genannt wird. Komische Zwischenspiele gibt es zuhauf wie auch rasante Action zum Schluss. Andrew Stanton und Angus McLane haben einen rauschenden, vergnüglichen Meerestripp inszeniert, der «Nemo» in Nichts nachsteht – rührig, witzig, exzentrisch und turbulent. Sehr junge Kinobesucher sind bei diesem Familienzusammenführungsabenteuer gleichwohl überfordert. Es gibt Nettigkeiten, Clownerien, ironische Spitzen und viel animalisches Herz unter Wasser. Nebenbei, auch die engagierte Schauspielerin Sigourney Weaver kommt vor und spricht sich selbst. Je nach Fassung, hört man Anke Engelke als Dorie, Christian Tramitz als Marlin oder «Tatort»-Kommissar Udo Wachtveitl als Meeresschildkröte Crush.

****°°

Europe, She Loves

rbr. Randständig. Sie sind Menschen am Rande – gesellschaftlich wie auch geografisch, also europäisch gesehen. Penny und Niko leben in Thessaloniki, Griechenland. Er macht schon mal den Langfinder, sie nimmt an Demonstrationen teil. Das irischen Junkie-Pärchen, Siobhan und Terry hängt am Heroin und lässt sich treiben. Veronika und Harri aus Tallinn, Estland bilden eine Patchwork-Familie. Sie lebt mit ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung und Partner Harri zusammen, verdient nachts als Gogo-Girls ihre Brötchen. Karo und Juan aus Sevilla kuscheln, streiten auch mal, haben sich vor allem lieb. Trotz teilweise schöner Sichten und malerischen Momenten, trotz Sex- und Kuschelszenen ist die Situation trist, sind die Aussichten trübe. Jan Gassmanns Paar-Parcours ist eigenwillig, individuell, möchte die Befindlichkeit, die Beziehungen einer jungen europäischen Generation wiederspiegeln. Man hat Mühe, die Paare zuzuordnen, ihren Lebensraum zu erfassen. Die Städte bleiben Staffage, Hintergrund. Auch finden sich keine Verknüpfungen, Schnittlinien oder Berührungspunkte der Paare. Der Titel «Europe, She Loves» ist verwirrend, bleibt Andeutung, wird aber nicht eingelöst. Der Zürcher Filmautor Gassmann («Chrigu», 2007) zeichnet recht sprunghaft ein Bild Europas aus persönlicher Sicht, wo weder Personenfreizügigkeit noch Exil, Religion oder Politik eine entscheidende Rolle spielen. Er lässt wohl vieles bewusst offen. Ein anregender, aber auch ein schwer fassbarer, flatterhafter Film, bei dem man das Gefühl nicht loswird, als wären manche Liebesszenen inszeniert, zumindest abgesprochen.

***°°°

Tschick

rbr. Auf in die Walachei! Literaturverfilmungen haben ein Manko, sie müssen auch Leser überzeugen, die bereits ihre Helden im Kopf haben. Der Millionenseller «Tschick» erschien 2010. Der Autor Wolfgang Herrndorf, gebürtiger Hamburger, starb 2013 an einem Hirntumor. Man hätte sich in diesem Fall tatsächlich eine Fortsetzung gewünscht. Nun hat Fatih Akin – nach Querelen des Filmers David Wnendt («Feuchtgebiete») mit dem Produzenten – das Regiezepter übernommen. Und er enttäuscht nicht, auch Leser werden diesen Film mögen. Natürlich kann er nicht alle Nuancen, lakonischen Beschreibungen und Dialoge in Bilder umsetzen, doch er trifft Ton und Stimmung der jungen Ausreisser, die mit einem geklauten Lada Richtung Walachei steuern. Die beiden Freiheitserkunder, der 14jährige Maik (Tristan Göbel) aus zerrütteten Familienverhältnissen und sein Freund Andrej, sprich Tschick, Tschichatschow (Anand Batbileg), Sohn deutsch-russischer Spätaussiedler, nehmen ihre eigene Sommerferien und werden erwachsen. Ihre Tour von Berlin in die ostdeutsche Pampas (ohne Karten und GPS) ist mit allerlei Hindernissen und Kümmernissen gepflastert, an denen teilweise auch Müllhalden-Stromerin Isa (Mercedes Müller) ihren Anteil hat. Das Crash-Unternehmen ist von herrlich-herzhafter Unbekümmertheit, forscher Frische (beispielsweise beim Durchfurchen eines Maisfelds) und so abseits von «Fack ju Göhte», wie ein amüsantes Roadmovie mit Hintersinn nur sein kann. Gewisserweise ist es verwandt mit den US-Lausbuben Tom Sawyer und Huckleberry Finn. «Tschick» ist gespickt mit schrägen Einfällen und Momenten, nicht nur wenn das schlitzäugige Schlitzohr Maik die Haare mit einem Schweizer Taschenmesser schneidet (war das wohl eine Idee des Schweizer Kameramanns Rainer Klausmann?), sondern auch wenn Schmalzklimperer Richard Clayderman einfach nicht totzukriegen ist – auf der Kassette. Kein Popcorn-Fast-Food, sondern eine pfiffige Coming-Of-Age-Knalltüte mit poetischen Zwischentönen, schrägen Intermezzi etwa bei einer Öko-Mutti, magischen Momenten (beim Sternegucken) und viel Freundschaft. Trotz einiger Klischees beim Nebenpersonal: Köstliches Kino!

****°°

La Tortue Rouge

rbr. Märchenhafte Schildkröte. Ein Schiffbrüchiger strandet auf einer Insel. Keine Bewohner, nur Wälder, Wasser, Vögel und einige kecke Strandkrebse. Der Namenlose hat die Hoffnung nicht aufgegeben, baut einmal, zweimal, dreimal ein Floss, das jedoch auf dem Meer aus der Tiefe attackiert wird – durch eine riesige rote Schildkröte. In einem magischen Moment, wo der einsame Mann glaubt, er hätte diesen Meeresbewohner unschädlich gemacht, erlebt er eine ungeheure Wandlung. Die Schildkröte mutiert zu einer schönen Frau, die der Schiffbrüchige zur Gefährtin nimmt und eine Familie gründet. Und wenn sie nicht gestorben sind… Nein, das Märchen nimmt einen anderen Verlauf. Regisseur Michael Dudok de Wit erzählt eine poetische Fabel über Liebe und Leben, Verwandeln und Vergehen – ganz ohne Dialoge. «La Tortue Rouge», in Cannes ausgezeichnet (Prix Special), wurde von den berühmten japanischen Ghibli-Studios («Spirited Away») mitproduziert. Eine bilderbuchhafte, wunderbare Animationsreise von der Einsamkeit zur Zweisamkeit und zurück.

****°°

Eight Days A Week – The Touring Years

rbr. Beatlesmania – ein Vermächtnis. Man muss kein Beatles-Fan sein und in Nostalgie baden, um sich diesen Dokumentarfilm reinzuziehen – 50 Jahre nach den Ereignissen! Es war eine kurze, aber stürmische Zeit, die wie ein Orkan übers Establishment hinwegfegte. Eltern, Politiker, Ordnungshüter, Moralapostel und andere wussten nicht, wie ihnen geschah und wie sie sich gegen diesen Pop-Tornado helfen konnten. Im Februar 1964 hatten vier Burschen aus Liverpool ihren bahnbrechenden Auftritt in der «Ed Sullivan»-TV-Show: 73 Millionen Zuschauer erlebten in den USA erstmals die Beatles. Im Juni 1962 hatten die «Pilzköpfe» ihren Konzertmarathon gestartet, der sie eben 1964 auch in die Staaten führte. Diese Tour-Jahre (bis 1966) veränderten nicht nur die Musik-und Mediengeschichte, sondern auch die Gesellschaft. Die Beatles – John, Paul, George und Ringo – schafften die Rassentrennung in US-Stadien ab, füllten als erste Popband Baseball- und andere Stadien und entfachten einen Begeisterungssturm (inklusive Massengeschrei und -hysterie), der als Beatlesmania in die Popgeschichte einging. Solches und viel mehr schildert der ausserordentliche Dokumentarfilm von Ron Howard («A Beautiful Mind», «Apollo 13»). Archivbilder, spezielle Episoden, persönliche Aufnahmen, aber auch Statements von Paul und Ringo und anderen Zeitgenossen (Journalist Larry Kane, Roadie Ed Freeman, Schauspielerin Whoopi Goldberg u.a.) machen den Film zu einem einmaligen Zeitdokument, wobei die Musik nicht zu kurz kommt. So erleben wir auch das letzte, eher private Konzert des Mega-Quartetts 1969 auf dem Dach ihres Bürogebäudes in London. Quasi als Zugabe gibt’s nach Filmende einen weiteren Konzertmitschnitt. Fraglos kommen Musikfans auf ihre Kosten dank neu gemischtem und gemastertem Sound, wobei die Bilder weit hinter dem Sound bleiben und ziemlich verstaubt daherkommen. Aber das tut dem begeisternden Panorama um ein Phänomen keinen Abbruch. Für die einen Nostalgietrip, für andere eine Entdeckung – so oder so sehens- und hörenswert.

****°°

The Magnificent Seven

rbr. Nun retten und sterben sie wieder… Wenn Hollywood nicht mehr viel einfällt, versucht man es mit Sequels (notabene Prequels) oder greift auf alte Erfolge zurück. Nichts verdeutlichen das besser als die aktuellen Grossproduktionen «Ben Hur» und «The Magnificent Seven». Es sind vor allem kommerzielle Gründe, die solche Millionenproduktionen angetrieben haben. Neue Kinogenerationen sollen mit neuem (oder alten) Zeitgeist, vielleicht auch neuen Techniken und Ideen angelockt werden. Freilich ist es mit den neuen innovativen Ideen nicht weit her, was zumindest die Passionsgeschichte vom jüdischen Prinzen Judah Ben Hur und seinem römischen Widersacher Messala angeht. Nun schickt also Antoine Fuqua sieben Revolver-Recken ins Feuergefecht. Der Kern des Story ist gleich geblieben – bei Akira Kurosawa waren es sieben Samurai (1954), bei John Sturges‘ Westernadaption 1960 sieben US-Revolverhelden im Mexikanerland, die ein Dorf von brutalen Ausbeutern befreien sollen. Fuqua («Training Day») aus Pittsburgh verlagert den Schauplatz seiner Neuauflage nach Texas. Hier hält der skrupellose Industrielle Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) ein Städtchen unter seiner Knute. Wer sich seinen Minenplänen (Gold!) in den Weg stellt oder aufbegehrt, wird von seinen Spiessgesellen eliminiert. So auch der Mann der resoluten Ellen Cullen (Haley Bennett). Nur diese Frau übernimmt die Initiative und sucht auf eigene Faust eine Söldnertruppe, die gegen Bogue und seine Revolverarmada antritt. Der Rest der Geschichte ist wohl bekannt. Die buntgemischte Multikulti-Truppe ist (fast) ein Spiegelbild der US-Gesellschaft: Der schwarze Kopfgeldjäger und Marshall Sam Chisolm (Denzel Washington) ist der Anführer, dazu kommen Glücksspieler Josh Farraday (Chris Pratt), der Gesetzlose mit Hemmungen, Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), die Indianerhaut Red Harvest (Martin Sensmeier), ein Skalpjäger (Vincent D’Onofrio), ein Messerwerfer asiatische Abstammung (Byung-Hun Lee) und ein Scharfschütze (Manuel Garcia-Rulfo). «Die Glorreichen Sieben» sind am Ende nur zwei – und eine Legende. Saubere Sache, sollte man meinen, zu sauber. Trotz viel Pulverdampf, inklusive einer Maschinengewehr-Einlage, Blut und Staub wirkt diese Westernauflage zu clean, zu wenig schmutzig. Das macht auch Sarsgaard als Miesling Bogue nicht wett, bei dem man den Eindruck hat, als wäre er ständig bekifft. Wie gesagt, die Initiative zur Befreiung des Minennests und zur Rache ergreift eine Frau, sonst bleiben Frauen nur Staffage. Nicht einmal eine Spur amouröser Annäherung wie noch bei Sturges ist zu erkennen. Nun, die Westerngesellen schlagen sich wacker, beweisen teilweise Galgenhumor und werden zur verschworenen Gemeinschaft. Doch gegen die alten Mythen und Helden aus dem Jahr 1960 wie Yul Brunner als Söldner-Anführer, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson und Horst Buchholz kommt der neue Revolvertrupp nicht an.

****°°

Frantz

rbr. Trauerarbeit. In Venedig hochgelobt, wäre das Beziehungsdrama «Frantz» von François Ozon am Filmfestival fast leer ausgegangen. Wäre da nicht die 21-jährige Paula Beer aus Mainz als Hauptdarstellerin, die in Venedig für ihre Leistung geehrt wurde (Nachwuchsdarstellerpreis). Sie überzeugt mit jedem Blick, jeder Geste und Haltung als junge Frau, die um ihren Verlobten Frantz trauert. Der ist Ende des Ersten Weltkriegs gefallen. Täglich sucht Anna das Grab ihres Geliebten auf, der tatsächlich anonym irgendwo in Frankreich begraben wurde. Eines Tages beobachtet sie, wie ein Fremder ebenfalls Blumen niederlegt. Sie folgt ihm, nähert sich Adrien (Pierre Niney), dem französischen Besucher, der sich als Freund des toten Frantz ausgibt, und nimmt ihn mit ins Haus der Schwiegereltern (Ernst Stotzner, Marie Gruber). Zuerst betrachte man ihn als Eindringling, als Feind, der den Sohn auf dem Gewissen hat. Allmählich gewinnt Adrien das Vertrauen, die Sympathien Annas und der trauenden Eltern. Er weckt Erwartungen. Anna sieht in ihm mehr und mehr einen Frantz-Ersatz. Doch der erträgt die Atmosphäre im deutschen Quedlinburg 1919 nicht, wird von vom Verehrer Annas (Johann von Bülow) attackiert und trägt schwer an einem Geheimnis. Er reist ab, Anna folgt ihm nach Paris. – Das Drama, das auf den Film «Der Mann, den sein Gewissen trieb» (Broken Lullaby, 1932) von Ernst Lubitsch zurückgreift, nimmt hier Annas Perspektive ein, beschreibt Trauer, Hoffnungen und Bewältigung bzw. Besänftigung. Es handelt von Verlust und Vorurteilen, Täuschungen und Enttäuschen, vor allem aber von Liebe – vorgegebene, ersehnte, unerfüllte und übergreifende. Wunderbar wurde diese emotionelle Zerreissprobe gespielt und von Kameramann Pascal Marti in herben, auch idyllischen Bildern umgesetzt. Allein die Schwarzweiss-Farb-Dramaturgie ist nicht ganz schlüssig. Wenn Farbe dezent, teilweise kaum wahrnehmbar, eingesetzt wird, geht es um Emotionen und Kunst (Louvre), um Leben, aber auch um Tod – wie bei den Frontsequenzen. So oder so – ein schwermütiges Liebesdrama von ausserordentlicher Suggestion.

*****°

Eva Hesse

rbr. Kunst als Leben – Lebenskunst. Ihr Name ist bei uns weitgehend unbekannt und nur Kunstkennern ein Begriff. Eva Hesse, 1936 in Hamburg geboren, 1939 als Jüdin in die USA emigriert, beschliesst 1949, Künstlerin zu werden. Sie arbeitet in New York als Textildesignerin und lernt 1960 Sol LeWitt kennen. Erste abstrakte figurative, dann abstrakte Gemälde entstehen. Sie lernt 1961 den Bildhauer Tom Doyle kennen und heiratet ihn. In nur fünf Jahren intensiver künstlerischen Schaffens entsteht ein ungemein vielseitiges, faszinierendes, innovatives, auch rätselhaftes Werk. 1970 stirbt die Künstlerin an einem Gehirntumor im Alter von 34 Jahren. Sie sprengte alle Rahmen, Ordnungen und Strukturen. «Ich will meinen eigenen Weg finden. Es macht mir nichts aus, Meilen von jedem anderen entfernt zu sein; die besten Künstler waren die, die alleine standen», sagte Eva Hesse noch 1970. Marcy Begleiter, Professorin in Los Angeles und Dozentin in Köln, hat dem «Star der Kunstwelt» eine Dokumentation gewidmet, um sie auch in unseren Breitengraden bekannt zu machen Auslöser war die Ausstellung «Eva Hesse – One More Than One» 2013 in der Hamburger Kunsthalle. Eva Hesse, die Avantgardistin feministischer Kunst hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Die faszinierenden Archivbilder werden ergänzt durch Statements von Kennern und Begleitern wie Nicolas Serota, Richard Serra, Dan Graham oder Hans Haacke. Eine Frau, eine eigenwillige Künstlerin – eine Entdeckung!

****°°

SMS für dich

rbr. SMS mit einem «Toten. Ben ist tot, und Clara (Karoline Herfurth, solide, aber spröde) kommt auch zwei Jahre danach nicht über den Verlust ihres Geliebten hinweg und leidet an kreativem Stau. Der Illustratorin Clara fällt nichts mehr zu ihrer Kinderbuchfigur ein. Freundin Katja (Nora Tschirner – spritzig und sympathisch) versucht, sie wieder auf Normalkurs zu bringen und rät ihr, mit dem verblichenen Ben in SMS-Kontakt zu treten, Gesagt, getan – doch ihre SMS geraten an einen neuen Empfänger, an den Sportjournalisten Mark (Friedrich Mücke). Und der tut nichts dergleichen oder besser, er macht sich in Claras Leben breit. Noch Fragen zu dieser schöngefärbten Berliner Liebeskomödie? Regisseurin Herfurth hat bei ihrem Kinodebüt auch die Hauptrolle übernommen und serviert ein bisweilen schmalziges, aber auch romantisches und komisches Techtelmechtel, bei dem Katja Riemann als Schlagerdiva und Helen-Fischer-Parodie dick aufgetragene Auftritte eingeräumt werden. Eher peinlich, denn lustig. Ausserdem wird die verwickelte und doch durchsichtige Liebelei teilweise von lauter Musik arg überlagert: Gewisse Dialogen werden so akustisch ersäuft. Nur tröstlich, dass am Ende die Liebe für neue Kreativität sorgt.

***°°°

Mr. Gaga

rbr. Tanzen – als ging es ums Leben. Es gibt Tanzfilme unterschiedlichster Couleur, Machart und Intension. Carlos Sauras «Bodas de sangre» (1981) oder «Carmen» (1983) sind meisterliche Flamenco-Handlungsballette. In «El último Tango» (2015) von German Kral wird die Hassliebe der argentinischen Tanzstars Maria Nieves Rego und Juan Carlos Copes beschrieben – ein Porträt über zwei Besessene. Der Israeli Tomer Heymann (46) hat über Jahre den Tänzer und Choreographen Ohad Naharin, 1952 im Kibbutz Mizra geboren, begleitet. Wir entdecken und nehmen in der Filmdokumentation «Mr. Gaga» (2015) am Werdegang, an der Karriere des begnadeten und Tanzenthusiasten Naharin teil. So wird uns einerseits die Entwicklung dieses «Tanzgottes», sein Einfluss, seine Kreativität und Ambitionen vor Augen geführt, andererseits sein Menschsein – als Partner, Lehrer, Ehemann. Heymann ist es gelungen dem «Unnahbaren» nahe zu kommen. «Die grösste Herausforderung für den Film war, Ohads Vertrauen zu gewinnen», erzählt der Filmer, «seine persönlichen Aufnahmen zu sichten und seinen Segen zu bekommen, alles was in seinem Tanzstudio passierte ohne irgendwelche Einschränkungen aufzuzeichnen.» Es ist eine faszinierende Reise durch eine Tanzwelt, von Naharin geschaffen, getragen und zur Kunst erhoben. Der israelische Tänzer, der 1974 eine Tanzausbildung in Tel Aviv begann, später ein hartes Jahr lang bei Maurice Béjart ausharrte, ging 1980 nach New York und gründete mit seiner Frau Mari Kajiwara, auch sie eine begnadete Tänzerin, die Ohad Naharin Dance Company. Nach einer schweren Rückenverletzung – ihm drohte das Tanzende – entwickelte er eine neue Tanztechnik und Bewegungssprache, «Gaga» genannt. Seine Frau Mari starb 2001 an Krebs. Naharin heiratete dann die Tänzerin Eri Nakamura. Neben wichtigen Lebenskapitel, Entscheidungen und Wendungen, die eingestreut werden, dominiert der Tanz, die Arbeit, die Leidenschaft auf der Bühne, die absolute Hingabe. Insofern ist «Mr. Gaga» nicht nur das Porträt eines markanten Künstlers, der mit seiner politischen Meinung nicht hinter dem Berg bleibt und damit bisweilen aneckt, sondern auch Schau-Stück und Ausdruck einer Bewegungsphilosophie. Was muss sich unter «Gaga» vorstellen? Naharin antwortete: «Wir erarbeiten uns ein Wissen darüber, wie man sich effizient und instinktiv bewegt und wie man lernen kann, seine explosive Kraft und sein Feingefühl miteinander zu verbinden.»

*****°

Barakah Meets Barakah

rbr. Absurde saudische Realität. Vorweg muss man wissen, dass in Saudi-Arabien Kinos verboten sind und es dort praktisch kein Filmschaffen gibt. Gleichwohl hat Mahmoud Sabbagh (Regie, Buch, Produktion) dort einen Film gedreht, obendrein eine Komödie. Und die hätte er als Taktik benutzt. In düsteren Zeiten – siehe Terrorismus, IS usw. – erreiche man mit einer Komödie eher die Herzen der Menschen, meint der Filmer. Worum geht’s? Barakah (Hisham Fageeh) ist ein saudischer Ordnungsbeamter, der sich auch mal als «Hamlet» probiert. Und der verguckt sich eine Schönheit namens Bibi (Fatima Al Banawi), die für ihre Stiefmutter und deren Boutique als Model arbeitet. Ein Beamter, wenn auch mit Phantasie, und ein Mediensternchen – kann das gut gehen, und wenn wie? Davon und von absurden, aber gängigen Verhältnissen und Kontrollen im saudischen Umfeld erzählt der Liebesfilm – ohne Sex natürlich, aber mit Witz und Schlitzohrigkeit. Schräg, aber doch bitterernst.

****°°

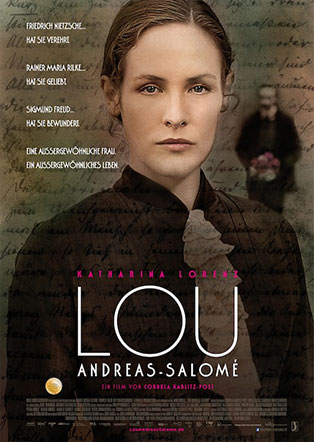

Lou Andreas-Salomé

rbr. Eine Frau kämpft um Freiheit und Frausein. Frauen, die der Zukunft voraus waren und sich gegen eine stocksteife, verbohrte Männerwelt um die Jahrhundertwende, also um 1900, werden im Kino wiederentdeckt. Das britische Drama «Suffragette» (2015) widmete sich dem politischen Kampf der Frauen um Gleichberechtigung in England. «Paula», ein intensives Zeitbild und Porträt von Maria Schrader über die Malerin Paula Modersohn-Becker, die von einer Männergesellschaft belächelt und geächtet wurde, wird im Dezember in unsere Kinos kommen. Cordula Kablitz-Posts Drama «Lou Andreas-Salomé» ist kein genormtes Biopic, sondern auch Zeit- und Gesellschaftsbild. Diese Frau, 1861 in St. Petersburg geboren, ist ein Willensmensch, eine Persönlichkeit. Sie rebelliert gegen gesellschaftliche Normen, Zwänge, Unterdrückung. Lou Andreas-Salomé (Katharina Lorenz) war mit dem Philosophen Paul Rée liiert, mit Friedrich Nietzsche bekannt, dessen Antrag sie ablehnte, und mit dem Dichter Rainer Maria Rilke, in den sie sich 1897 verliebte und für den sie ihre rigorosen Prinzipien über Bord warf. Sie hatte sich geschworen, sich keinem Mann hinzugeben. Sie studierte 1881 in Zürich, an der dazumal einzigartig Frauen zugelassen waren. Ihr Credo: «Ich möchte frei sein, unabhängig. Ein Mann und Kinder lassen sich damit nicht vereinbaren.» Es kam anders, aber Lou Salomé blieb sich letztlich treu, wenn auch mit Verlusten. Sie veröffentlicht ihren ersten Roman «Im Kampf um Gott», zieht mit Paul Rée nach Berlin, lernte 1886 den Orientalisten Friedrich Carl Andreas kennen und willigt ganz rational in eine Ehe ein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lernt sie den Dichter Rainer Maria Rilke kennen und gibt sich ihm hin. Der grosse Lebensbogen wird quasi in einem Erinnerungsrahmen zusammengehalten. Die gealterte Lou (Nicole Heesters) diktiert um 1933 ihre Erinnerungen dem Germanisten Ernst Pfeiffer (Matthias Lier) – zurzeit als die Nazis mit Bücherverbrennungen begannen. Pfeiffer wird dann tatsächlich ihr Nachlassverwalter. – Diese aussergewöhnliche, unangepasste Frau, die auch Sigmund Freud beeinflusste, ist für viele vergessen und unbekannt. Sie starb 1937 in Göttingen. Cordula Kablitz-Post, die sich vor allem mit Künstlerporträts fürs Fernsehen (Wolfgang Joop, Pierre Brice, Nina Hagen, Christoph Schlingensief u.a.) hervor getan hat, erschliesst in ihrem ersten Kinofilm eine imposante Persönlichkeit und eine Welt, die vergangen, aber nachhaltig ist. Das Bild eines Menschen, der sich nicht gängeln, einengen und biegen liess – in den faschistischen Dreissigerjahren. Denkwürdig und sehenswert.

****°°

Un juif pour l‘exemple

rbr. Ein Exempel statuieren. Wer Schande, Verbrechen und Vergehen vor der eigenen Haustür anprangert und thematisiert, wird schnell als Nestbeschmutzer verschrien und verfolgt. So geschah es auch dem Schweizer Schriftsteller Jacques Chessex, als er 2009 in seinem Buch «Un Juif pour l‘exemple» Vorgänge aus dem Jahr 1942 neu aufrollte: Ein jüdischer Geschäftsmann wurde in Payerne von einer Bande junger Männer, nazi-infiziert, brutal ermordet. Die Täter wurden gefasst und verurteilt, aber danach herrschte das grosse Schweigen, das Chessex eben mit seinem Buch störte. – Ein beschauliches Landstädtchen, doch hinter seinen Mauern brauen junge Leute unter Leitwolf Fernand Ischi eine braune Brühe. Begeistert von Adolf Hitler und Konsorten, wollen sie ein Zeichen setzen, ein Exempel statuieren, um die Aufmerksamkeit der Deutschen, vielleicht sogar Hitlers zu wecken. Anlässlich eines Viehmarkts gerät der 60jährige Berner Viehhändler Arthur Bloch, souverän, fast beiläufig gespielt von Bruno Ganz, in die Hand diese nationalsozialistischer Anhänger. Sie locken ihn in eine Falle und erschlagen ihn brutal. Nun geht es Filmer Jacob Berger weniger um die Rekonstruktion dieses Meuchelmordes 1942, sondern um das gesellschaftliche Umfeld und Jahrzehnte später die Stimmungsmache gegen den Schriftsteller Chessex. Er stirbt, heftig attackiert, an einer Lesung 2009. Es ist diese Schweizer Haltung, die auch in Deutschland weit verbreitet ist: «Das sind alte Zeiten. Lasst uns in Ruhe damit!», hört man nur allzu oft. Berger lässt uns nicht in Ruhe und rührt die Frage auf: Weshalb tut sich die Schweiz so schwer mit der eigenen Vergangenheit, wenn es eben nicht um Krieger und Helden, bewunderte Wissenschaftler und Staatmänner geht? Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die «Akte Grüninger» im Kino geöffnet wurde. Dabei sind Filme wie «Reise der Hoffnung» (jetzt wieder in den Kinos) so aktuell wie damals.

*****°

Nerve

rbr. Mitgefangen, mitgehangen. Das illegale Online-Spiel «Nerve» ist der letzte Schrei bei Teenagern. Wer wagt, gewinnt und kann doch viel verlieren. Als Player ist man den Anforderungen anonymer Kräfte (Auftraggeber) ausgesetzt, als Watcher nimmt man als Gaffer und Schaulustiger teil. Das eher schüchterne Highschool-Girl Vee (Emma Roberts) lässt sich zu einer Teilnahme verführen. Und «Nerve» beginnt ganz harmlos mit der Aufforderungen, den erstbesten Mann zu küssen und zu filmen. Angefeuert von Freundinnen, schnappt sie sich den Typen in Lederjacke: Ian (Dave Franco), der wie sich herausstellt, ebenfalls Player ist. Das Online-Publikum ist begeistert. Die nächsten Aufgaben – es locken eine Menge Dollar – werden riskanter. Einmal soll sie ein sündhaft teures Kleid klauen («leihen»), dann ihren «blinden» Fahrer Ian als Sozius auf einem Motorrad leiten. Alles spitzt sich auf ein Finale Ian/Vee gegen Kontrahent Ty (Richard Colson Baker, bekannter als Rapper Machine Gun Kelly) zu. Vees Intimfeindin Sydney (Emily Meade) versagt und stürzt fast ab. Vee übertrumpft sie, hat aber die Nase vom gefährlichen Spiel voll und will aussteigen. Doch das System blockt. Mitgefangen – mitgehangen. Das Nervenspiel «Nerve» frisst seine Kinder. Im diesem Social Media-Thriller von Henry Joost und Ariel Schulman wird vor Augen geführt, wie Online-Aktivitäten aus dem Ruder laufen und gefährlich werden können. Das ist packend und visuell gekonnt inszeniert, auch wenn man die markante Wandlung der zurückhaltenden Vee in eine forsche Actionheldin nicht recht glauben mag. Da schaut Juliette Lewis als Vees Mutter ebenso erstaunt und beängstigend zu wie wir. Watcher sind Mitwisser und können sich in reisserischen Mob verwandeln. Auch so eine Erkenntnis in «Nerve». Da rückt der Film der Wirklichkeit ziemlich nahe.

***°°°

Sing Street

rbr. Stimmige Popzeitreise. In zehn Jahren drei Musikfilme mit unterschiedlichen Qualitäten, aber kinowirksam: Der Ire John Carney, Musiker, Filmer, Autor, machte sich 2006 einen Namen mit «Once». Danach 2013 kam «Can a Song Save Your Life», ein etwas gequältes Drama über zwei verlorenen Musikerseelen (mit Keira Knightley und Mark Ruffalo) in Manhattan. Zurück zu den Wurzeln geht Carney jetzt –ganz konsequent ohne Staraufgebot. Schauplatz ist Dublin in den Achtzigerjahren. Er ist ein Aussenseiter, der 15jährige Conor (Ferdia Walsh-Peelo), muss von einer Privatschule auf eine berüchtigte Schule in Synge Street wechseln. Die Eltern stecken in einer Krise. Conors einziger Lichtblick ist Raphina (Lucy Boynton), eine kesse Schönheit, die Model werden möchte. Er gewinnt ziemlich viele Pluspunkte, als er ihr anbietet, in einem Musikvideo mitzumachen. Das Problem ist nur: Conor hat gar keine Band, also schart er flugs ein paar andere Aussenseiter um sich, besorgt irgendwie Instrumente (wird dabei noch übers Ohr gehauen) und rein in die Saiten. Und so machen die Jungs plus Video-Model unter dem Namen «Sing Street» musik-mobil. Hier kann man nachempfinden und nachhören, wie Popmusik aufblüht und vibriert. Ein Liebes- und Popmärchen, fest auf irischem Boden geerdet und musikalisch ansteckend, das zu Herzen geht. Man spürt, dass Regisseur Carney dieser Film besonders am Herzen lag. Er schildert ein Stück eigene Geschichte und Zeitgeist, auch er suchte wie Conor sein Heil in der Musik. Stimmiger Pop-Zeittrip.

****°°

Sparrows

rbr. Vater-Sohn-Annäherung. Island ist nicht nur im Fussball – siehe EM – für Überraschungen gut, sondern auch im Filmschaffen. Man denke an «Virgin Mountain» (2015) oder «Of Horses and Men» (2013). Rúnar Rúnarsson aus Reykjavik wurde für «Sparrows», seinem zweiten Lagfilm, mit diversen Preisen ausgezeichnet – in San Sebastian, Chicago, Sao Paulo und mehr. Er erzählt vom 16jährigen Ari (Oskar Fjalarsson), ein begnadeter Jungsänger, der Knall auf Fall von seiner Mutter, die berufsbedingt längere Zeit im Ausland verbringen muss, zum Vater Gunnar (Ingvar Eggert Sugurdsson) geschickt wird. Von der Stadt in die tiefste Provinz Islands. Ari fühlt sich fremd, fehl am Platz. Sein Vater, ein rauer Kerl, dem Trinken nicht abgeneigt, ist seit Jahren geschieden. Vater und Sohn hatten bisher so gut wie keine Beziehung. In kleinen Schritten nähern sie sich an, werden vertraut, vereinen sich sozusagen. Das macht eine Sequenz am Ende deutlich, sie teilen quasi eine Frau. – Das Entwicklungsdrama, oft in fahlen Farben getaucht, bleibt dicht an Landschaft und Menschen. Es beschreibt nicht nur den Weg eines jungen Menschen zum Erwachsenen, sondern auch Fremdheit und Integration, Verlust, Vergebung und Verständnis. Das kann erhellend sein, hat aber auch seine Schattenseiten. Oder wie Filmer und Autor Rúnarsson bemerkt: «Wenn sich in meinem Film ein oder zwei schockierende Ereignisse finden, so geschieht das nicht aus Selbstzweck, sondern damit man die Schönheit spürt, die auf das Hässliche folgt.»

*****°

Ben-Hur