«Nouvelle Vague und andere Wellenlängen»

«Child’s Pose» erzählt eine Geschichte über obsessive Mutterliebe und Korruption. Für sein berührendes Drama wurde der 38jährige rumänische Regisseur Calin Peter Netzer an der Berlinale 2013 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Wie ist der Film in Rumänien selbst aufgenommen worden, wie steht es mit der Filmförderung und den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen? Im Hotel Rössli in der Zürcher Altstadt sitzt mir ein adretter junger Mann als Anwalt seines Films «Child’s Pose» gegenüber, der als Interviewpartner in diesen Tagen sehr gefragt ist. Ein Gespräch mit Zwischentönen.

Von Ingrid Isermann

Wie wurden die realistischen «Nouvelles Vagues»-Filme in Rumänien aufgenommen?

Es ist schwierig, nicht allzu gut, die Leute gehen nicht mehr ins Kino, die ältere Generation guckt Fernsehen, die Multiplex-Kinos sind zu teuer, sechs Euro kostet ein Eintritt. Die jüngere Generation surft und downloaded im Internet. Dann gibt es noch das Publikum, das amerikanische Blockbuster und Action will. Da bleibt für rumänische Filme nur eine Nische von etwa 10 000 bis 20 000 Leuten. Jetzt lief es zwar gut, nach dem «Goldenen Bären» der Berlinale für «Child’s Pose» sind wir durchs ganze Land gereist und haben den Film promoted. Über 100 000 Menschen haben den Film gesehen. Für Rumänien ist das sehr viel, ein Rekord der letzten 15 Jahre.

(Regisseur Cristian Mungiu erreichte mit «4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage» 70 000 Zuschauer im 22 Millionen Einwohner zählenden Rumänien).

Es gibt hier viele Multiplex-Kinos, aber Hermannstadt, das vor einigen Jahren (2007) Kulturhauptstadt Europas war, verfügt nur über einen einzigen Kino-Saal, der nicht einmal renoviert wurde, in einer Stadt mit immerhin über 150 000 Einwohnern. Das ist für Spielfilme geradezu eine Katastrophe! (Der Marktanteil der rumänischen Filme beträgt nur gerade 2,5 Prozent).

Sie waren heute im Lunchkino Le Paris in Zürich und haben den Film dem Schweizer Publikum persönlich vorgestellt…

… es war sehr gut besucht und ich bin zufrieden.

Ist Ihr neuer Film «Child’s Pose» auch ein Protest gegen die Korruption in Rumänen? Hat sich seit Ceausescu 1989 nicht viel geändert?

Doch, schon, aber es war nicht grundsätzlich die Geschichte der Korruption; die Idee war, dass der Film von einer pathologischen Beziehung zwischen Mutter und Sohn handelt. Die Handlung mit der Korruption ist so dargestellt, wie es ist eben in Rumänien abläuft…

Hier könnte man das nicht unbedingt so machen…alles vertuschen…

Ja, vielleicht wäre das in der Schweiz ein bisschen schwieriger als in anderen europäischen

Ländern…

Sie denken an Italien, Berlusconi…?

Ja, es würde nicht gerade so passieren, aber das Resultat wäre dasselbe…

Sie schildern ein Familiendrama der Oberschicht, eigentlich ist es aber eine psychologische Studie einer nicht geglückten Mutter-Sohn-Ablösung, die theoretisch auch hier stattfinden könnte. Warum wählten Sie die Oberschicht, gibt es da persönliche Gründe, Parallelen, Vorbilder?

Es gibt schon Gründe aus der eigenen Geschichte, aber ich glaube, statistisch gesehen ist so etwas viel eher in der Oberschicht möglich. Meine Beziehung zu meiner Mutter wäre aber sicher anders gewesen, wenn wir in Rumänien geblieben wären.

Bleiben Ihre Eltern in Deutschland, mit denen Sie als Kind dorthin ausgewandert sind?

Sie werden wahrscheinlich noch einige Jahre dort arbeiten und dann nach Rumänien zurückkehren. Ich weiss es nicht genau, aber vielleicht ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich wieder in Rumänien bin. (Der Vater ist Zahnarzt, die Mutter Ärztin).

Wo leben Sie jetzt?

In Bukarest.

Man hört viel von Kinderarmut, dass es den Kindern schlecht geht?

Das gibt es nicht mehr soviel, das ist nicht mehr so in Bukarest.

Aber die Roma sind ein Problem und die rumänischen Diebesbanden, die in die Schweiz kommen?

Nicht nur in die Schweiz…ja, sie kommen nach ganz Europa! Das ist natürlich ein Problem.

Ist es untergründig noch die alte Kaste, die die Fäden zieht, korrupt, auch politisch?

Ja, das ist so, ja. Das wird auch wohl noch ein bisschen dauern…

Es ist nicht einfach deshalb, weil sie niemand zum Wählen haben, es gibt immer bessere und schlechtere Politiker, aber ich denke, die Rumänen sind ein ziemlich geduldiges Volk, bis sich wirklich etwas ändert…

… ein lateinischer Einschlag, auch mit der Sprache und der Mentalität?

Ja, sehr, das ist so…

Wie geht es den Rumänen wirtschaftlich?

2008/09 war’s besser, aber jetzt ist die Wirtschaft relativ stabil, sagen wir mal so…

Das Land wird von der EU unterstützt, ohnedem würde es vielleicht schlechter aussehen?

Ja, auf jeden Fall.

Was könnte die EU beitragen ausser Zahlungen?

Ilija Trojanow sagte mir einmal in einem interview, man hätte Bulgarien gar nicht so viel Geld geben sollen, sondern es an Bedingungen knüpfen, dass sich dies und jenes verändert…

… auf die Finger gucken, würde ich sagen, also das Geld ist wichtig, aber es ist auch wichtig, wie es ausgegeben wird, was sie damit machen… Genau hinschauen, wo das Geld hingeht!

Hier wird vom Volk darüber abgestimmt, für was das Steuergeld verwendet wird…

Ich weiss nicht genau, wie das funktioniert, politisch gesehen, sehr vorsichtig mit dem Geld umgehen, würde ich auf jeden Fall raten…

Sind Sie jetzt bekannt in Rumänien?

Als Filmemacher?

Das ist schon bekannt, seit der Berlinale… (Ein gelindes Unterstatement, Calin Peter Netzer wurde selbst vom rumänischen Präsidenten zu seinem Film beglückwünscht).

Haben Sie einen guten Umkreis in Rumänien gefunden?

… ich bin nicht verheiratet, versuche in Freundeskreisen zu bleiben, auch von früher her, ich bin ja in Deutschland aufs Gymnasium gegangen, in Stuttgart.

Wo würden Sie die Unterschiede sehen zu Deutschland?

Es ist viel geordneter, es gibt so viele Sachen, die hier anders sind, ein Dschungel,

aber sehr lebendig…

Was würden Sie Rumänien wünschen, was sollte sich ändern?

Ich weiss nicht, ob ich das wünsche, wenn das wechselt, radikal, dann wäre Rumänien so wie im Westen und nicht mehr so lebendig, aber natürlich wünsch ich mir, dass sich einige Dinge ändern, dass auch die Lebensbedingungen besser werden.

Mein Vater ist 1981 geflohen, ich bin mit meiner Mutter zwei Jahre später ausgewandert, legal, nach der Schule 1994 bin ich zurück nach Rumänien.

Wollen Sie das auch mal zum Thema machen?

Nicht jetzt, aber vielleicht einmal später…

… es ist schwierig, in einem anderen Land wirklich akzeptiert zu werden, auch hier in der Schweiz, es gibt ständig sog. Ausschaffungsinitiativen, Ausländer sind nicht willkommen, man hat Angst vor ihnen, viele Akademiker aus Deutschland, die in die Schweiz kommen, werden angefeindet und beneidet...

Es ist auch ein Sprachproblem, hier wird Dialekt gesprochen, das ist wie eine Landessprache und schwierig für Leute, das zu lernen. Es sind ganz andere Codes und Chiffres, darüber wickelt sich vieles ab, wie man etwas ausdrückt und was man sagt, und besonders mit Dialekten… Mich faszinieren die Sprachen und die sozialen Zusammenhänge…

Wie ist es in Rumänien, gibt es dort auch diese Probleme und Dialekte?

Ja, im Norden, und auch im Südwesten Rumäniens gibt es schon Dialekte…

… es hat einen anderen Stellenwert?

Rumänien ist kein Einwanderungsland, es ist etwas anderes…

Wie beurteilen Sie die Zukunft der Filmförderung?

Nach der Berlinale wurde uns versprochen, dass wir vom Staat unterstützt werden, erst kürzlich wieder, wir werden sehen, ob das so sein wird, ob es stimmt oder nicht. («Child’s Pose» ist ein Low-Budget-Film und kostete nur 800 000 Euro).

Neue Pläne, neuer Film, neues Thema?

Konkret nicht, nach der Berlinale kam der Film gleich in Rumänien heraus, einen Monat waren wir auf Promotions-Tour, anschliessend gings nach Polen, Deutschland, Italien, Österreich, jetzt in die Schweiz… Im Herbst werden wir wahrscheinlich über Nordamerika sprechen. Inzwischen denke ich darüber nach, was ich machen will, in welche Richtung es geht, ein neues Drehbuch zu schreiben.

Wie ist Ihr Weg verlaufen zum Regisseur?

Ich habe sehr früh damit angefangen, nach dem Gymnasium Kunst in Bukarest studiert und danach gleich Filme gemacht…

Das war schon immer Ihr Wunsch, sich so auszudrücken?

Ja, etwas anderes kann ich nicht… (lacht)

Der Schwenker zum Ende des Films, dass der Sohn zur Einsicht kommt und Verantwortung übernehmen will…?

Ein offenes Ende…

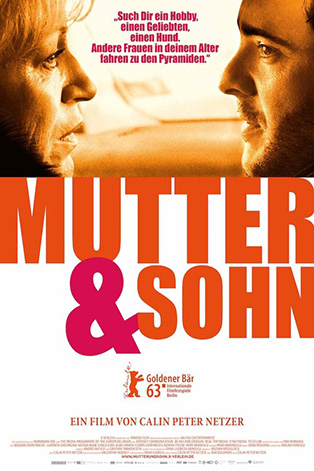

CHILD’S POSE

Die 60jährige Architektin Cornelia (grossartig: die 64jährige Luminita Gheorghiu) will ihrem 35jährigen verwöhnten Sohn Barbu (Bogdan Dumitrache) aus der Patsche helfen und ihn mit ihren juristischen Beziehungen vor dem Gefängnis bewahren, als er einen schweren Unfall verursacht hat. Doch das Ganze endet tragisch, das Kind stirbt und die arme Familie will kein Geld annehmen. Die symbiotische Mutter-Sohn-Beziehung zerbricht und der Sohn wird sich erstmals seiner Verantwortung bewusst. Der semidokumentarische Film wirft einen kritischen Blick auf korrupte Verhältnisse in Rumänien und endet mit einem vorsichtigen Optimismus.

(ab 27. Juni 2013 im Kino Piccadilly Zürich)

Child’s Pose (Rumänien 2013)

112 Minuten, Regie: Calin Peter Netzer.

Co-Drehbuchautor: Razvan Radulescu

Mit Liminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache u.a.

Goldener Bär, Berlinale

Preis der Filmkritik

Superhelden: Bedrohung von innen und aussen

Von Rolf Breiner

Das Aufgebot an Superhelden nimmt massiv zu: Supermänner müssen wieder katastrophale globale Krisen meistern. Der Bogen zieht sich von der Reaktivierung des stählernen Superman («Man of Steel») bis zur Zombie-Epidemie («World War Z»).

Da ist er wieder, Superman, der die Welt mit überirdischen Kräften retten muss. Regisseur Zack Snyder holte den alten Comic-Helden aus der Versenkung und präsentiert nun den «Man of Steel», dessen Vergangenheit respektive Vorgeschichte frisch aufpoliert und aufgedonnert daherkommt. Für Kinohasen ein alter Hut, für jüngere Superman-Interessierte vielleicht ein Anreiz. Es soll der Auftakt zu einer neuen Reihe der Marke Superman sein. Und so begab es sich in einer fernen Zeit auf dem fernen Planeten Krypton, dass sich Altvater Jor-El (Russell Crowe) gegen den Willen des kryptischen Generals Zod (Michael Shannon) erdreiste, seinen Sohn Jor-El (Henry Cavill) und einen ominösen Codex zur fernen Erde zu senden. Krypton ist dem Untergang geweiht und explodiert. Sprössling Kal-El, mit ausserirdischen Kräften ausgestattet, soll der Menschheit Gutes tun. denn er kann mit einem Wimpernschlag enorme Kräfte freisetzen kann. Er findet beste uramerikanische Eltern (Kevin Costner, Diane Lane) in Kansas. Als Clark Kent muss er sich schliesslich dem übermächtigen Gegner Zod stellen, der die Erde in ein neues Krypton umwandeln will. Das hat zur Folge, dass die Wolkenkratzer New Yorks beim Luftkampf der Giganten wie Pappschachteln zusammenstürzen und selbst das selbstherrliche Militär den «Man of Steel» als Partner und Verbündeten anerkennt. Am Ende der Luft- und Bodenschlacht zwischen beiden gottgleichen kryptischen Kraftmeiern schleicht der adrette gebügelte Clark Kent ohne alle Superman-Allüren in die Redaktion eines Boulevard-Blättchens «Daily Planet», wo auch seine angehimmelte Lois Lane (AmyAdams) wirkt. Fortsetzung folgt.

Retter mit Biedermann-Allüren

Das grosse finale Getöse in dieser Superman-Vorschichte dürfte vor allem das Popcorn-Publikum befriedigen. Die skizzierte Vater-Sohn-Vater-Geschichte oder die Liebesgeschichte Clark-Lois werden als sentimentales Beiwerk zur Emotionssteigerung mitgeliefert. Effekte mit beigemischten Emotionen heisst auch hier das Comic-3D-Rezept. Der ganze Action-Bombast wirkt über 2 Stunden und 20 Minuten ermüdend. Der Mann mit dem berühmten S (wie Steel oder eben Super), der auch nach dicksten Gefechten wie aus dem Kostüm gepellt aussieht, ist einer aus der Comic-Rettergarde, welche die Leinwände erobert und die Welt vor dem Untergang bewahrt – seit Jahrzehnten. Der alte neue humane Ausserirdische S avanciert zum gottgleichem Retter mit geradezu missionarischen Ambitionen, nimmt aber gleichzeitig als biederer Reporter menschliche Züge an. Dem so gebremsten Superheld kann man kaum faschistoide Züge andichten – wie bei anderen anderen Superhelden (Captain America, Batman etc.) geschehen. Der «Man of Steel» verkörpert eben einen Sauber- und Biedermann mit irdischen (Liebes-)Bedürfnissen – und das tut Darsteller Henry Cavill sehr ansehnlich

Globale Seelenwanderung

Auch im Global-Drama «The Host – Seelen» ist die Existenz der Menschheit bedroht, doch ist das Szenarium hier bizarrer und spannender als beim Steelman-Actionkrawall angelegt. Grosse Teile spielen in der Wüste (Monument Valley). Die «Twilight»- Autorin Stephenie Meyer lieferte den Stoff. Heldin Melanie (Saoirse Ronan, «Hanna») widersetzt sich der implantierten ausserirdischen Seele und fordert damit die Sucherin (Diane Kruger, «Inglorious Basterds») heraus. Ein Häufchen «wahrer Menschen» hat sich unter Führung des Western-Haudegen Jeb (William Hurt) in die Wüstenberge zurückgezogen. In einem unterirdischen Höhlensystem (mit Getreidefeld!) bleiben sie lange unentdeckt, bis eben die Geflüchtete mit den zwei Seelen in ihrer Brust auftaucht. Bereits in der widerborstigen Heldin ist der Konflikt angelegt: zwei Charaktere in einem Körper, die dann auch noch jeweils einen anderen lieben. Andrew Niccols spannende Seelenwanderung setzt sich mit einer diffizilen Koexistenz auseinander. Der Filmer bringt das schwierig zu bebildernde Seelendrama durchaus überzeugend auf die Leinwand, wobei es weniger um Dämonisierung des Fremden, des Unfassbaren geht, sondern um Zusammenhörigkeit, Gemeinschaft und Solidarität. Bemerkenswert ist, dass die Seelenokkupierer als Saubermänner beziehungsweise -frauen auftreten. Sie haben die Menschen befriedet, gezähmt und harmonisiert. Die Katastrophe liegt also tiefer – in der Uniformierung, Gleichschaltung, Entfreiung. Auch wenn das optische Mittel, die fremd Beseelten mit Leuchtaugen auszustatten, etwas naiv wirkt, funktioniert das globale Existenzdrama recht gut. Und am Ende – das sei verraten – siegt eh die Liebe.

Zombie-Invasion

Deftiger, brutaler und grausamer geht es im Zombie-Krieg «World War Z» zur Sache. Der Schweizer Regisseur Marc Forster (siehe auch untenstehendes Interview) schildert drastisch in apokalyptischer Manier, wie infizierte Untote die Menschen massenhaft in Bestien verwandeln. Die Zombies fallen wie Heuschrecken, wie die Pest über die Weltstädte her. Sogar Jerusalem, das sich mit hohen Mauern abgeschottet hat (man achte auf den aktuellen Bezug), ist dagegen nicht gefeit. Ein Retter muss her, der dem Zombie-Virus auf den Grund geht und ein Gegenmittel findet. Da wiederbelebt das Militär den Ex-Spezialagenten der Vereinigten Nationen, Gerry Lane (Brad Pitt), der sich eigentlich aus familiären Gründen zurückgezogen hat. Aber nun muss er ran, auch um Frau und Kinder zu schützen. Und schon setzt eine atemlose Hatz um die Welt an – von Philadelphia zum Flugzeugträger nach Korea und Israel (wirklich gedreht wurde auf Malta), Glasgow und weiter.

Kurze Atempausen gönnt Forster dem Zuschauer, wenn er Lanes Familie (Sterling Jerins und Abigail Hargrove) ins Spiel bringt. Natürlich darf auch ein farbiger Partner nicht fehlen: Der Südafrikaner Fana Mokoena («Hotel Rwanda», «Machine Gun Preacher») verkörpert Thierry Umutoni, Gerrys Freund und Ex-Boss. Zu einem Miniauftritt kommt der deutsche Mime Moritz Bleibtreu (Forster: «ein Freund von mir»).

Die Buchvorlage lieferte Zombie-Experte Max Brooks («The Zombie Survival Guide», «World War Z»), Sohn des bekannten Komikers und Regisseurs Mel Brooks («Spaceballs»). Und so entlädt sich mit dieser 200-Millionen-Dollar-Schlacht einmal mehr ein Bombardement von Leibern und Gräuel über der Leinwand. Solche Global-Katastrophe häufen sich wieder im Kino, seit der Stuttgarter Roland Emmerich Infernostreifen wie «The Independence Day» (1996), «The Day After Tomorrow» (2004) oder «2012» (2009) angezettelt und die Reihe von Desaster-Movies angeheizt hatte.

Und schon kündigen sich weitere Kino-Katastrophen und Endzeitdramen an: «Elysium» mit Matt Damon und Jodie Foster (Start im August), «R.E.D. 2» mit Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren und John Malkovich, «Captain America: The Winter Soldier», «The Amazing Spider Man 2» mit Andrew Garfield oder «Independence Day Forever», eine zweiteilige Fortsetzung des Emmerich-Knüllers mit Jeff Goldblum und Bill Pullman (Start: 2015).

Marc Forster: Massenwahn und Jagd nach letzten Ressourcen

Interview Rolf Breiner

Marc Forster (43), Filmer mit Bündner Wurzeln, gelang mit dem Todesstrafen-Drama «Monster’s Ball» der Durchbruch in Hollywood, und mit dem etwas glücklosen Bond-Abenteuer «Quantum of Solace» festigte er seinen Namen als Regisseur weltweit. Nun hat er sich einem ganz anderen Genre zugewandt: «World War Z» ist ein Zombie-Katastrophenfilm mit Blockbuster-Ambitionen.

Sein letzter Film «Machine Gun Preacher» floppte erheblich. Marc Forster war gefordert. Und nun griff er einen Stoff auf, der immer wieder durch die Filmgeschichte geisterte: Zombies. Einer der berühmsteten Regisseure, der die Untoten zum Leben erweckte, war George A. Romero mit «Nacht der lebenden Toten» (1968), «Zombie» (1978) und «Zombie 2» (1985). Hat Forster der Teufel geritten? Wir fragten den Schweizer Filmemacher.

Sie haben packende Filme über die Todesstrafe, («Monster’s Ball») geliefert, über Peter Pan und seinen Schöpfer («Finding Neverland»). Sie haben James Bond neu erfunden («Quantum of Solace») und den Roman «The Kite Runner» verfilmt. Wer oder was hat Sie auf Zombies gebracht?

Brad Pitt, er hat mir das Buch geschickt und vorgeschlagen, daraus einen Sommer-Blockbuster zu machen.

Warum ausgerechnet ein Zombie-Film?

Zombies sind eine Metapher, ein Spiegelbild?

Für aussen wild gewordene Massen, welche die Gesellschaft bedrohen?

Vielleicht. Schon bei den Romero-Filmen werden sozialpolitische Aspekte angesprochen: Zombies sind Metaphern für Massen, die aufbegehren. Sie können auch als Bilder für Überbevölkerung und für Menschen herhalten, die letzten Ressourcen nachjagen – gnadenlos und respektlos.

Ihre Zombies schlürfen Zombies eher selten, meistens rasen sie wie Furien, wie Wölfe. Warum?

Ich habe die Figuren und ihre Bewegungen entwickelt, etwa vom Biss bis zum Anfall. Es ist, als seien diese Menschen von einem Virus, einer Epilepsie infiziert. In der Masse werden diese Wesen zu Schwärmen. Ich habe dabei an Vogel- oder Fischschwärme gedacht.

Wie Piranhas?

Ja vielleicht. Menschenmassen, die keine Koordination haben, aber irgendwie verkettet sind, und auf sich ihre Opfer stürzen.

Sie bedienen mit «World War Z» den Trend apokalyptischer Filme.

Einerseits lag’s natürlich in meiner Absicht, einen Blockbuster zu produzieren, andererseits bietet das Thema auch die Möglichkeit, Sozialpolitisches anzusprechen. Es geht um Zukunftsängste in unserer Gesellschaft.

Im Vorfeld gab es einige Wirbel – um verschiedene Autoren, um Nachdreharbeiten, um Kostenüberschreitungen oder um Krach mit Brad Pitt. Was ist Wahres dran? Wie war die Zusammenarbeit mit dem Star, hat er sich eingemischt?

Das Problem war nach 84 Drehtagen, dass ich ein anderes Filmende wünschte – keine Riesenschlacht, sondern eher etwas Privates. Ich dachte an ein einfaches reflektives Ende. Das hat zusätzliche vier Wochen gekostet. Was Brad Pitt angeht, so war er auf der einen Seite der Hauptdarsteller auf dem Set – sehr professionell, auf der anderen Seite Produzent. Er hat diese Funktionen nicht vermischt.

Sie sind also mit ihm gut ausgekommen?

Wir haben uns sehr gut verstanden, und er ist sehr zufrieden mit dem Film. Am Ende sind wir ein Team, und viele Meldungen sind aus der Luft gegriffen.

Wären Sie denn bereit, bei einem reizvollen Stoff und einer entsprechenden Produktion in der Schweiz zu arbeiten?

Ja. Einen Film in der Schweiz zu machen, wäre schön, aber der Druck hier wäre viel höher als sonst, etwa in Hollywood. Wenn der Film in der Schweiz nicht gut ankommen würde, täte mir das sehr leid.

Würden Sie nochmals einen Bond-Film drehen?

Ja, ich mag die Produzenten, aber es käme aufs Buch an. Barbara Broccoli und Michael G. Wilson wollten auch, dass ich «Skyfall» mache, aber ich wollte damals einfach keinen anderen Bond drehen. Es war zu ermüdend. Wir hatten zu wenig Zeit.

Leben am Rande

Von Rolf Breiner

Kleine und grosse persönlichen Krisen. Eine Reihe von Studiofilmen erweisen sich als bemerkenswerte Zeitzeugnisse, die über individuelle Befindlichkeiten hinausgehen – der Ausbruch eines palästinensischen Jungen («When I Saw You»), ein Verwechslungsdramas in Tel Aviv und Westjordanland («Le fils de l’autre»), ein Polizisten-Outing («Freier Fall») und Hartz IV Film aus München («Annelie»).

Sie lernen sich auf einer Polizeischule kennen: Marc, der 36-jährige Familienvater, und der forsche Kollege Kay kommen sich näher, nicht nur beim Joggen und Waldlauf. Der unabhängige Kay lockt den Bereitschaftspolizisten aus einer gewissen spiessbürgerlichen Verklemmung. Und Marc gibt nach, zuerst beim Joint, dann beim ersten Kuss. Das ist natürlich heikel in einem Machoumfeld, wie es landläufig bei der Polizei herrscht. Doch im Liebesdrama «Freier Fall» von Stephan Lacant geht es oberflächlich um Männergehabe und Druckverhältnisse bei der Bereitschaftspolizei (obwohl die natürlich auch eine Rolle spielen), mehr um «verbotene Liebe», Heimlichkeiten, Misstrauen und Selbstfindung. Marc möchte am liebsten alles unter einen Hut bringen und unter der Decke halten – die wachsende Familie, seine Liebe zur Ehefrau Bettina und zu seinem Kollegen Kay. Ist der «freie Fall» noch aufzufangen? Mit seinem Debütfilm hat Stephan Lacant mutig ein Problemthema aufgegriffen und wie selbstverständlich umgesetzt. Zwei tragische Helden mit Familienhintergrund, unausgelebten Gefühlen und einem intoleranten Umfeld – und das betrifft nicht nur das Polizistenmilieu – formen sich zu einem Liebesdrama, ohne in Klischees und Vorurteile abzudriften. Das verdankt der Film auch den drei überzeugenden Darstellern Hanno Koffler (Marc), Max Riemelt (Kay) und Katharina Schüttler (Bettina). Eine eindrückliche Leistung.

Verschobene Existenzen

Um fast tragische Beziehungen geht es auch im Drama «Le fils de l’autre» der Französin Lorraine Lévy. Joseph (Jules Sitruk) will seinen Dienst in der israelischen Armee absolvieren und wird gebremst. Denn medizinische Tests ergeben, dass er gar nicht der Sohn seiner Eltern sein kann. Er wurde dazumal vor 17 Jahren im Spital vertauscht – mit einem Baby einer palästinensischen Familie. Yacine (Mehdi Dehbi) lebt im Westjordanland, ist eigentlich Joseph und umgekehrt. Es führt kein Weg an diesem für alle problematischen Outing vorbei. Hier gut situierte Israelis in Tel Aviv, dort ausgegrenzte Palästinenser. Trotz Mauern, Grenzkontrollen und Aversionen kommt man sich näher. Vor allem die Mütter weichen die Fronten auf, sie wollen auch ihre «wahren» Söhne kennen- und lieben lernen. Das menschliche Sozialdrama bewegt sich nahe am Alltag, auch wenn am Ende die Harmonie über die Wirklichkeit obsiegt. Der Film tut gut, auch wenn er idealisiert. Seine Signale sind versöhnlich hoffnungsvoll.

Ausbruch und Aufbruch

Entfremdung und Heimatlosigkeit sind auch das Thema der palästinensischen Filmerin Annemarie Jacir, in Bethlehem 1976 geboren. Der elfjährige Tarek (Mahmoud Asfra) musste mit seiner Mutter die Heimat Palästina infolge des Sechstagekriegs verlassen und fristet ein bescheidenes Dasein in einem Flüchtlingscamp in Jordanien. Wir befinden uns im Jahr 1967. Der Vater fehlt, das Zuhause fehlt. Die Hoffnungen sind vage. Der Knabe bricht aus und findet Unterschlupf bei einer Widerstandsgruppe der Fedajin, die sich zu formatieren beginnen. Er will zurück in seine Heimat und zwingt quasi seine Mutter (Ruba Blai), Grenzen zu überschreiten. Die Filmerin Annemarie Jacir geht in ihrem persönlichen Drama «When I Saw You» tief in die Anfänge der PLO zurück, belässt es aber bei einer privaten Geschichte. Das Fedajin-Intermezzo mutet eher romantisch an. Die Bedürfnisse der entwurzelten Menschen werden jedoch begreifbar, verständlich. Und darin liegt auch die Stärke des dokumentarisch anmutenden Films: Er ist ein Plädoyer für entwurzelte Menschen, die versuchen zurückgewinnen, was man ihnen genommen wurde – ohne Polemik und Verurteilung. Das hat einen eher wehmütigen, denn fordernden Grundton, getragen von unversiegter Hoffnung.

Näher geht nicht

Ganz nahe an heutiger Sozialwirklichkeit bewegt sich der Hartz IV Film «Annelie» von Antej Farac, ein Ex-Jugoslawe, der in der Schweiz lebt und in München filmte. Die «abgefuckte» Pension in München (heute Designhotel) ist eine heruntergekommene Behausung, eine Absteige für Obdachlose, Junkies und andere Sozialfälle. Filmer Farac hat sich in diesem (ehemals) real existierenden Wohnblock mit Innenhof eingenistet, er begleitet, dokumentiert die Bewohner und Bekannte, geht ihnen auf die Pelle. Was ist da gespielt, gelebt, gelitten? Stefan, der Hausnazi, Hedi, die alte Schweizerin mit Gartenidylle, die Transe Laura, der Nörgeler Güni, das skurille Sexpaar Gabi und Conte sind Typen, die hier irgendwie ihr Leben leben oder fristen. Dazu kommt Junkie Max, der bis zur letzten Ziggi überzeugend vom einzigen Profi-Schauspieler Georg Friedrich verkörpert wird. Die anderen Figuren sind echt, spielen sich selbst. Diese Mischung aus Dokumentation und Fiktion (immer nahe an der Realität) ist ein Zeitbild, das eine Gesellschaft am Rande zeigt.

Die Alkies, Junkies und Sonderlinge wachsen einem ans Herz. Und als dann die Kostüm-Hardrocker Kiss in die Hinterhof-Tragödie involviert werden, haben Farac und seine «Drei Wünsche Gmbh» auch den letzten Zweifler im Sack. Was braucht es Millionen, Effekte, Kulissen? Das Leben in «Annelie» bietet mehr Spektakel und Sinn als Hollywood ausdenken und aufmotzen kann.

Aktuelle Kurztipps

Von Rolf Breiner

The Grandmaster

Wuchtiges Bilderwerk über Meister der Kung Fu-Kunst. Der Eröffnungsfilm der 63. Berlinale 2013 erzählt von einer unerfüllten Liebe, von Vermächtnis, Verrat, Vergeltung, Kampfartistik und Kung-Fu-Philosophie in Reinkultur. Der Schüler Ma San tötet seinen Meister Gong Bao-Sen, dessen Tochter Gong Er (Zhang Zi-Yi), auch eine Meisterin der chinesischen Kampfkunst, sucht Vergeltung.

In den wirren Kriegszeiten – die Japaner okkupierten 1931 grosse Teile Chinas – verliert Gong Er ihren heimlichen Geliebten Ip Man (Tony Leung Chi-Wan) wie auch ihren Gegner Ma San aus den Augen. In den Fünfzigerjahren treffen sich die drei Protagonisten in Hongkong wieder. – Seit den Filmepen des Japaners Akira Kurosawa oder des Chinesen Zhang Yimou («Das rote Kornfeld», 1987, oder «House of Flying Daggers», 2004) haben solche exzellenten Kampfchoreografien und ästhetischen Bildpoeme die Leinwand nicht mehr heimgesucht. Jede Einstellung ist komponiert, jede Bewegung choreografiert. Ein meisterhaftes Bilderwerk, an dem man sich nicht satt genug sehen kann.

Kinostart: 11. Juli

Now You See Me

Die Unfassbaren (so der deutsche Verleihtitel) sind eine Gruppe von Magiern, die einen raffinierten Coup nach dem anderen abziehen, wobei man anfangs nicht weiss, ob der arrogante Wirtschaftsboss Arthur Tressler (Michael Caine) oder der vermeintliche Weise (Morgan Freeman) Mitwisser oder Drahtzieher sind. Während die Zaubertruppe um Atlas (Jesse Eisenberg) in Las Vegas verzaubert, wird eine Bank in Paris ausgeraubt – von demselben Quartett (Eisenberg, Woody Harrelson, Common und Isla Fisher). Ein Agent (Mark Ruffalo) und eine Interpol-Beamtin (Mélanie Laurent) versuchen, ihnen auf den Fersen zu bleiben und auf ihre Tricks zu kommen. Das verblüffende Action-Vexierspiel bietet hochkarätige Spitzbuben-Unterhaltung. Spezialist Louis Leterrier («The Transporter») zeigt sich in Hochform.

Kinostart: 11. Juli

Only God Forgives

Untergrund Bangkok. Nachdem Billy ausrastet und eine Prostituierte umbringt, dann aber vom Vater der Toten zu Tode geprügelt wird, dreht sich die Spirale der Gewalt und Rache unaufhörlich. Daran hat auch Billys Mutter Cystal (Kristin Scott Thomas) wesentlichen Anteil. Sie dürstet nach Rache. Und mittendrin Thai-Box-Manager Julian (Ryan Gosling, «Drive»), Billys Bruder. Doch der unerbittliche Drahtzieher, Richter und Vollstrecker in diesem Gewaltsumpf ist Polizeiboss Chang (Vithaya Pansringarm). Das hört sich blutrünstig an, ist es auch, aber die durchkomponierten Bilder sind voller Suggestivkraft, erinnern an David Lynch und Quentin Tarantinos «Kill Bill»-Kampfchoreografien. Gosling spielt einmal mehr den coolen Aussenseiter, der aber gegen einen Gott unterlegen ist. Ein perfider Thriller von Nicolas Winding Refn («Drive») über Täter, Mittäter und einen gottähnlichen Vollstrecker. Rau und dunkel – nichts für zarte Gemüter.

Kinostart: 18. Juli

Les beaux jours

Eine Frau und zwei Männer – so fangen viele Geschichten an. In Marion Vernoux’ kleines feines Beziehungsdrama versucht die 60jährige Caroline (Fanny Ardant) aus ihrem bequemen, aber langweiligen Senioren-Ehepaaralltag an der Küste Calais’ auszubrechen. Ihre Töchter schenken ihr «Eintrittkarten» ins Beschäftigungszentrum für Senioren, «Les Beaux Jours». Dort bändelt die Dentistin im Ruhestand mit dem jüngeren Informatiker Julien (Laurent Lafitte) an und verbringt wunderbare Schäferstündchen. Sie blüht auf, aber ihr Ehemann Philip (Patrick Chesnais) schöpft Verdacht. – Die kleine altersweise Liebeskomödie über eine Frau im Unruhestand ist beherzt realistisch und etwas wehmütig – mit einer sehr überzeugenden Fanny Ardant. Humorvolle zwischenenmenschliche Turbulenzen über Seitentsprünge.

Kinostart: Juli