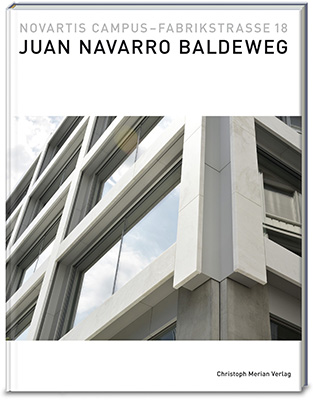

«Novartis Campus – Werk Nr. 15 von Juan Navarro Baldeweg»

Von Fabrizio Brentini

Von der Zäsur, die der Chemiekonzern 2013 durch den endgültigen Wegzug von Daniel Vasella zu ver-arbeiten hatte, ist auf dem Campus nichts zu spüren. Es wird nach dem Masterplan von Vittorio Lampugnani weitergebaut. Soeben erschien die 15. Baumonografie, welche das Gebäude Fabrikstrasse 18 von Juan Navarro Baldeweg präsentiert.

Der 1939 geborene spanische Künstler und Architekt Baldeweg ist in unseren Breitengraden wenig bekannt. Betätigen konnte er sich im mediterranen Raum, insbesondere in Spanien («Theater am Kanal der Isabella» in Madrid oder «Museum der menschlichen Evolution» in Burgos) und Italien («Umbau der Bibliotheca Hertziana» in Rom). Der Mailänder Verlag Electa gab 2012 eine umfassende Monografie über sein Schaffen heraus. Beim ihm bemerkenswert ist, dass er auch nach dem späteren Studium der Architektur freischaffender Künstler blieb, wobei er sich nicht in der Nachfolge von Michelangelo oder Le Corbusier sehen möchte, welche die unterschiedlichen Künste zu einer Einheit verschmelzen wollten. Für Baldeweg sind Architektur und Kunst zwei eigenständige Bereiche, die sich bisweilen in einem Gebäude überlagern können, wie eben beispielsweise im kürzlich vollendeten Administrationsbau auf dem Novartis Campus. In Personalunion war Baldeweg sowohl für die Architektur wie auch für die Kunstinstallation im Treppenschacht verantwortlich.

Die Baumonografie dokumentiert im inzwischen vertrauten Kleide das vollendete Werk. Durch die von Lampugnani festgelegten Rahmenbedingungen – Traufhöhe, Grundrissfläche, Laubengang im Erd-geschoss – bleib wenig Spielraum für ausgefallene formale Ideen. Es ist somit schwierig, das Spezielle der Architektur von Baldeweg am Basler Gebäude abzulesen. Wirft man einen Blick auf andere Werke des Spaniers, so erkennt man auch sonst kaum eine klare persönlich ausgeprägte Handschrift. Man sieht viel Glas, grosse, eher kantige Baukörper und es wird in den knappen Beschreibungen immer wieder auf die gekonnte Lichtführung verwiesen. In der Schrift über das Basler Gebäude notierte Daniel Wentzlaff einige Gedanken zu Baldewegs Architektur, doch wird man am Ende des Textes nicht recht daraus schlau, was das Typische seiner Werke ist. Es bleibt enigmatisch, wie das folgende Zitat belegt. Baldeweg «will nicht nur, dass die Menschen ihr eigenes Esszimmer wiedererkennen, sondern dass sie etwas Grösseres finden, etwas, das ihr Inneres, ihre eigene Imagination mit dieser Welt verbindet».

Die Struktur des Hauses Fabrikstrasse 18 ist zumindest bei einer oberflächlichen Lektüre schnell erfasst. Auf einem verglasten Sockel mit Erd- und Mezzaningeschoss ruhen vier Voll- und ein zurückversetztes Attikageschoss. Die raumhohen Fenster werden durch massive vertikale und horizontale Bänder eingerahmt. Mit Ausnahme der leeren, grosszügig konzipierten Lobby im Erdgeschoss sind die Geschosse in unterschiedliche Räume für Sitzungen und Arbeitsplätze unterteilt. Insgesamt drei Treppenschächte verbinden die Geschosse miteinander. Davon ist eines zum gebäudehohen Lichtschacht ausgeweitet, der auf zwei Seiten mit einer Aluminiumskulptur teilweise kaschiert wird. Genau betrachtet sind es zwei riesige Glaspaneelen, auf die unregelmässig ausgeschnittene Aluminiumteile befestigt wurden. Im Gebäude, so zumindest die Interpretation der Aufnahmen von Paolo Rosella, können lediglich Ausschnitte wahrgenommen werden. Um die gesamte Zeichnung zu ergründen, ist man schon auf die detaillierten Planzeichnungen in der Monografie angewiesen. Baldeweg soll laut Ulrike Jehle-Schulte Strathaus von der fernöstlichen Kalligrafie beeinflusst worden sein. «Die seit dem 12. Jahrhundert bekannte Technik des Suminagashi (verlaufene Tusche) inspirierte ihn. […] Auf eine flache Wasseroberfläche werden einige Tropfen farbiger Tusche oder Tinte geträufelt. Durch die feine Bewegung des Wassers mit der Hand oder einem Fächer entstehen farbige Schlieren und Muster auf der Oberfläche».

Während die Beschreibung des Inneren knapp ausfällt, lenken die Texte, die Aufnahmen und insbe-sondere Detailpläne die Aufmerksamkeit auf den Aufbau der Fassade, die entgegen dem ersten Eindruck die erstaunliche Tiefe von einem Meter besitzt. Die betonverkleideten Stützen wurden mit Alu-minium, Kirschholz und Marmor umfasst, eine Kombination, die überraschend ist und für die leicht subversive Haltung von Baldeweg steht, der etwas umsetzt, was als nicht ganz koscher gilt.

Das Gebäude ergänzt die Flucht der Fabrikstrasse, die nur noch zwei Grundstücke für Neubauten übriggelassan hat. Eines davon ist das an Baldewegs Bau folgende und dieses ist zu einem provisorischen Park umgestaltet worden. Fast ist man geneigt zu sagen, dass man es auch durchaus so belassen könnte. Das wäre eine Planänderung, doch diese ist mit dem Administrationsgebäude sowieso schon vollzogen worden, denn dieses steht auf der Diagonale der ehemaligen Hüningerstrasse, die bis 2009 fester Bestandteil des Masterplanes war.

Ulrike Jehle-Schulte Strathaus (Hrsg.)

Novartis Campus – Fabrikstrasse 18

Juan Navarro Baldeweg

d/e, 96 S., Christoph Merian Verlag Basel 2014

CHF 49. EUR 36.

978-3-85616-646-5

Reflexion über Architekturkritik – eine sensationelle Installation im Schweizerischen Architekturmuseum Basel

Von Fabrizio Brentini

Die bis Februar 2015 dauernde Ausstellung «Textbau. Schweizer Architektur zur Diskussion» im Schweizerischen Architekturmuseum Basel erachte ich als das bedeutendste Architekturereignis der letzten Jahre. Damit beziehe ich Stellung und ich setzte mich mit diesem Urteil, das ich im Folgenden begründen möchte, aus. Ich tue somit genau das, was Thema der von Hubertus Adam und Evelyn Steiner konzipierten Installation ist, ich betreibe Architekturkritik, in diesem Falle genauer Kritik der Architekturkritik. Ich kann diesem Geflecht noch eine zusätzliche Masche ansetzen – ich betreibe Architekturkritik in einem Medium, das entgegen dem Trend in der schweizerischen Presselandschaft hierfür Platz anbietet, zugleich in einem Medium, das gerade in der Ausstellung lediglich im Ausblick Erwähnung findet, nämlich in einer reinen Online-Zeitschrift.

In der Begleitpublikation werden 21 professionelle Architekturkritiker und -kritikerinnen mit drei Fragen konfrontiert, darunter mit der Frage, worin die zukünftigen Potenziale oder Gefährdungen im Bereich der Architekturkritik bestehen würden. Die Antworten bleiben vage – wie kann es anders sein –, insbesondere wenn es um die Zukunft der Architekturkritik im Internetzeitalter geht. Zwar wird die Möglichkeit der breiteren Meinungsäusserung begrüsst, gleichzeitig wird auf die Gefahr der Beliebigkeit hingewiesen. Ich denke, dass das Aufräumen im Internet schon längst begonnen hat und dass sich bald wichtige Websites von belanglosen unterscheiden lassen. Ich bin überzeugt, dass Architekturkritik in Zukunft grösstenteils in Online-Medien stattfinden wird.

Die Projektleiter wählten 15 Architektur-Debatten in der Schweiz seit den 1960er Jahren aus. Dabei stützten sie sich ausschliesslich auf Zeitungs- und Zeitschriftenberichte sowie auf Radiosendungen. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Aufwand für die Recherchen kalkulierbar bleibt. Ein ähnliches Vorhaben sagen wir in 50 Jahren würde wegen des Spurenchaos in der virtuellen Welt ungleich höhere Hürden in den Weg stellen. Die Liste der Debatten berücksichtigte gelungene wie misslungene Projekte, grosse wie kleine Entwürfe, Gebautes wie Angedachtes, wie etwa das Atomkraftwerk Kaiseraugst, die Siedlung Seldwyla in Zumikon, die Erneuerung des Bergdorfes Vrin, das KKL-Luzern, die Zersiedelung des Mittellandes.

Wie kann ein Thema, das ausschliesslich durch Sprache vermittelt wird, an einem Ort, wo üblicherweise das Auge das zentrale Sinnesorgan ist, hierfür aufbereitet werden? Durch eine verblüffende Installation, die zum Lesen und Hören einlädt. Allerdings ist von einem Besuch abzuraten, wenn man nicht bereit ist, Zeit, viel Zeit zu investieren. Die Ausstellung verlangt einen langen Atem, doch man wird fürstlich belohnt.

Eine Ausstellung in Schwarz und Weiss

Wie die Tasten eines Klaviers wechseln sich Schwarz und Weiss in den vier Räumen ab. Empfangen werden die Besucher in einem dunklen Vorraum, in dem 31 Belegexemplare von Schweizer Architek-turzeitschriften aufgelegt sind. Die Auflagenzahl schwankt zwischen 500 (Faces 72) und 30’000 (Schöner Wohnen). Danach betritt man die beiden Haupträume, die mit schwarzen Tischen, Stühlen und Bänken möbliert sind. Man soll sich bequem machen, von den insgesamt 15 Zeitungsbeigen je ein Exemplar nehmen und die entsprechende Debatte in den zahlreichen Texten nachverfolgen. An den Wänden dienen verschwommene Zeitungsspalten mit je einer grossformatigen Schwarz-Weiss-Aufnahme von Marcel Rickli als Stimmungsteppich. Die speziell für diese Ausstellung hergestellten Fotos haben nicht die Aufgabe, irgendetwas zu illustrieren, im Gegenteil, sie sind absichtlich derart abgedunkelt, dass sie eher als Schleier fungieren sollen. Auf einigen Tischen liegen Kopfhörer bereit, mit denen man in historische Radiosendungen hineinhören kann. Zwei Diagucker zu jeder Debatte erlauben fast buchstäblich einen Schlüssellochblick auf die architektonischen Artefakte. Der letzte Raum, abgedunkelt, bietet weitere, mit Spotlampen markierte Publikationen zur Ansicht an.

So blättert man in den Zeitungen und lässt Auseinandersetzungen Revue passieren, die – sofern man schon ein gewisses Alter hat – aus den längst zugeschütteten Erinnerungsschichten zutage gefördert werden. Adam und Steiner beziehen zu den einzelnen Debatten keine Stellung, sie unterbreiten den Lesern und Besucherinnen durch eine kluge Auswahl unterschiedlichste Texte mit den jeweiligen Argumenten Pro und Contra. Überraschend, obwohl man dies ja eigentlich wissen müsste, ist die Tatsache, dass oft nicht baukünstlerische Aspekte für eine Annahme oder Ablehnung eines Projektes ausschlaggebend sind. Manchmal spielte der Zufall eine Rolle für eine bestimmte Entscheidung, oder die Zeitumstände liessen das Pendel auf eine Seite ausschlagen. Es ging meistens um politische Interessen, Absprachen, es ging insbesondere um Finanzen, um Stimmungen. Die Erläuterungen der Architekten klingen in einer solchen Sammlung schon leicht exotisch, und wahrscheinlich waren sie für den Ausgang eines Prozesses auch kaum von Belang. Die 15 Zeitungen durchzublättern, ist unglaublich spannend. Einmal Architektur zu reflektieren ohne Pläne, Renderings, Filmausschnitte, Hochglanzfotos und Modelle ist heilsam. Wieder einmal dem Wort das Primat vor dem Bild zuzugestehen lässt einen bewusst werden, wie verführbar man angesichts der Bilder- und Filmflut ist und wie schwierig es ist, autonom Urteile zu fällen.

Herausgegriffen: KKL und ZB Luzern

Von den 15 Debatten betreffen zwei Bauvorhaben in der Stadt Luzern, das inzwischen weltberühmte KKL und die Zentralbibliothek (ZB). Interessant bei diesem Vergleich ist, dass die Ausgangsposition mehr oder weniger dieselbe war. Gegeben waren zwei von national bekannten Architekten ausgeführte öffentliche Gebäude, das aus den Jahren 1933/34 stammende Kunst- und Kongresshaus von Armin Meili und die 1951 vollendete ZB von Otto Dreyer. Doch am Ende standen die Resultate diametral gegenüber. Während der Meilibau dem Megamonument von Jean Nouvel geopfert wurde, stemmte sich die Bevölkerung bei der Bibliothek mit Erfolg gegen die Zerstörung. Einen schmalen Einblick in die Auseinandersetzungen gewinnt man durch die Textauswahl in den Zeitungsteilen 6 und 14. Interessant wäre nun sozusagen eine Metadebatte, welche die Frage einschliessen müsste, warum in einem Falle ein schützenswertes Denkmal weichen musste, in einem anderen Falle nicht, oder anders gefragt: Wie kam es bei der ZB zu diesem breit abgestützten Konsens, dass es sich hier um eine der bedeutendsten Schweizer Bibliotheken des 20. Jahrhunderts handelt? Ich kann mich erinnern, und ich stimmte in diesen Gesang ein, dass in den 1970er Jahren die ZB als das Hauptwerk von Dreyer bewertet wurde. Diese Etikette wurde danach nie mehr hinterfragt, im Gegenteil sie wurde ausgeweitet bis hin zur erwähnten Aufwertung von einem regional bedeutenden Bau zu einem national schützenwerten Denkmal. In den Gutachten für den Erhalt der Bibliothek ist immer wieder von Qualität die Rede mit Hinweis auf einigen Details, ohne dass plausibel wird, was mit dem Allerweltsbegriff «Qualität» überhaupt gemeint ist. Während beim KKL das Vorhaben für einen Neubau von der Architektenzunft getragen wurde, obwohl die Interessenkonflikte auf allen Ebenen mit denen in Bezug auf die ZB ver-gleichbar waren, liess dieselbe Zunft bei dieser gar kein Nachdenken über Alternativen zu. Dabei gäbe es durchaus ernstzunehmende Argumente für einen Abriss. Die ZB steht mit der dekorativen Rasterstruktur der Fassaden für die Architektur der 1950er Jahre, die solche Gitterflächen in der Nachfol-ge der Landiausstellung von 1939 als Korrektur der Weissen Moderne erachtete. Max Bill kritisierte diese Entwicklung als Rückschritt, und das war die Architektur der 1950er Jahre in der Tat. Soll ein Zeugnis dieser konservativen Haltung ausgerechnet an einem solch prominenten Platz erhalten bleiben oder soll die Chance gepackt werden (die Frage bleibt angesichts der abgeschlossenen Volksabstimmung eine rhetorische), mit einem Neubau ähnlich wie beim KKL die urbane Zukunft von Luzern einzuläuten? Völlig ausgeblendet wurde die Frage, welche Funktion eine Bibliothek überhaupt noch erfüllen soll. Der grosse Eingangsbereich der ZB wurde durch die berühmt-berüchtigten Zettelkästen geprägt. Heute stehen dort Tische mit Bildschirmen. Im Grunde müsste man, möchte man das Denkmal als Denkmal schützen, das ursprüngliche Ambiente rekonstruieren. Damit ist es aber nicht getan. Der mächtige Block zur Hirschmattstrasse diente der Aufbewahrung von Büchern. Braucht es diese Bücher noch, zumal bald alle Vorlagen digital und jederzeit abrufbar an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung sein werden? Ist beim Thema Bibliothek des 21. Jahrhunderts nicht ein radikales Umdenken vonnöten? Beim KKL fand ein solches statt, bei der ZB nicht.

Die Zuwanderung intensivierte u.a. auch die Reflexion über das Bauen. Damit ist die Architekturkritik neu gefordert. Die Ausstellung in Basel scheint mir ein wichtiger und notwendiger Anstoss zu sein, das Reden, Sprechen und Schreiben über Architektur fortzuführen.

Ausstellung bis 22.2.2015 im Schweizerischen Architekturmuseum Basel (www.sam-basel.org). Begleitbuch: Hubertus Adam (Hrsg.), S AM 13. Textbau. Schweizer Architektur zur Diskussion, d/e, 124 S., Christoph Merian Verlag Basel 2014, 978-3-85616-652-6, CHF 25.

L&K-Buchtipp

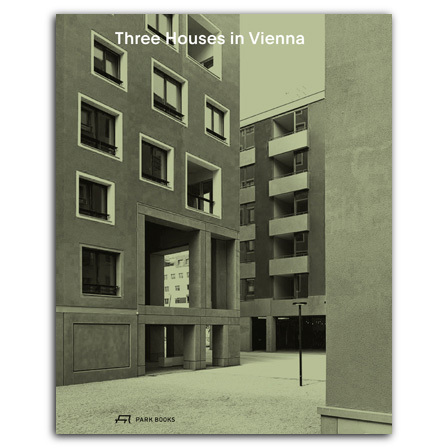

«Von Ballmoos Krucker Architekten:

Drei Häuser in Wien – Kultivierung des Gewöhnlichen»

3 Häuser – Das System des geförderten Wohnbaus in Wien

Jede Stadt hat eine ihr zugeschriebene Identität. Zumindest gibt es Begriffe oder Bilder, die man mit ihr in Verbindung bringt. London und die Popkultur wäre so ein Begriffspaar, oder Zürich und die Banken, und Paris und die Liebe. Und Wien? Da gibt es seit dem Ende der Monarchie nur eines: Wien und den kommunalen und nunmehr sozialen Wohnbau. Das «Rote Wien» der Zwischenkriegszeit mit seinen Superblocks, programmatisch entwickelt von der sozialdemokratischen Stadtverwaltung, wurde zum «Leitmotiv» ihrer Politik bis heute. Denn Wien ist, mit der Unterbrechung durch den Austrofaschismus und die Nazizeit, die einzige Hauptstadt Europas, die seit dem Ersten Weltkrieg durchgehend von der Sozialdemokratie regiert und verwaltet wird. In den letzten Jahrzehnten hin und wieder auch in Koalitionen mit anderen Parteien, doch keine der anderen Parteien würde den sozialen Wohnbau in dieser Stadt jemals infrage stellen, mehrheitsfähig wäre sie damit jedenfalls nicht.

Wahrscheinlich ist Wien die einzige Metropole der Welt, in der das Wohnen im Neubau auch heute noch für jeden bezahlbar ist. Wir wissen um den volkswirtschaftlichen Zusammenhang von Lebenshaltungskosten.

Dietmar Steiner, Architekturkritiker, Lehrtätigkeit an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, seit 1993 Direktor des Architekturzentrums Wien.

Das Zusammenrücken der drei Häuser war die Idee von Werner Neuwirth aus Wien, von Ballmoos Krucker aus Zürich und Sergison Bates aus London Entstanden ist ein neuartiger Wiener Ort, eine alternative Adresse, an der man spazierengehend ahnen kann, dass es hier wohl weitergehen wird. Klaus-Jürgen Bauer, Architekturstudium an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, 1997 Promotion an der Bauhaus Universität Weimar. Seit 2000 Lehrbeauftragter an der TU Wien, Kurator, Autor.

DREI HÄUSER IN WIEN

Kultivierung des Gewöhnlichen

Auf der Suche nach neuen interkulturellen

«Sprachen» für den europäischen Wohnungsbau:

der PaN-Wohnpark in Wien.

Park Books, Zürich 2014

Mit Texten von Lorenzo De Chiffre und Dietmar Steiner. Fotografien von Karoline Mayer und Stefan Müller

CHF 34.00 | EUR 29.00

Text Deutsch und Englisch

Broschiert

ca. 96 Seiten, 50 farbige und 20 sw Abbildungen und Pläne

24 x 30 cm

ISBN 978-3-906027-53-1