«Justizdramen und Gerichtsfilme: Um Recht und Gerechtigkeit»

Von Rolf Breiner

Ruth Bader Ginsburg ist eine Kämpferin für Recht und Gleichberechtigung. Sie wurde 1993 als erste Frau ans Oberste Gericht der USA berufen. Mimi Leder hat ihrem Kampf gegen Diskriminierung einen Spielfilm gewidmet: «On the Basis of Sex». Die Filmerinnen Betsy West und Julie Cohen schufen einen packenden Dokumentarfilm über diese Justizpionierin: «RBG – Ein Leben für Gerechtigkeit».

Menschen richten über Menschen. Der Kampf um Recht und Gerechtigkeit ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Man kann den Bogen von der Bibel (Prozess Jesu) bis zum Haager Gerichtshof und weiter spannen. Im Genre des Justizdramas oder Gerichtsfilms spiegeln sich Gesellschaftskonflikte, Errungenschaften, Recht und Ungerechtigkeit.

Das Feld ist weit, wobei Bibelfilme um Jesus Christus und sein Prozess vor Pontius Pilatus nicht einmal mitgezählt werden. Wikipedia listet über 140 Filme auf, die unter die Kategorie Gerichtsfilm fallen. Dabei kann man weit zurückblicken, etwa auf den Stummfilm «Nach dem Gesetz», 1919. Asta Nielsen spielte eine Journalistin, die einem Mediziner Finanzmittel beschaffte, damit der ein wichtiges Serum gegen Lupus, eine Autoimmunerkrankung, entwickeln kann. Sie tötet und beraubt einen Wucherer, um das Serum zu finanzieren. Sie stellt sich, wird verurteilt und bekennt im Gerichtssaal: «Nach dem Gesetz bin ich schuldig, doch ich fühle mich frei.»

Sorgt Recht für Gerechtigkeit? Wie werden Verbrechen bestraft? Können Fehltritte gesühnt werden? Solche Fragen stehen oft im Zentrum von Gerichts- und Justizdramen. Man erinnere sich an Billy Wilders «Zeugin der Anklage» (1957) mit Marlene Dietrich und Charles Laughton. Die Zeugin (Dietrich) belastet und entlastet den Angeklagten – aus Liebe. Im Finale greift sie zum Messer, um den Schuldigen zu strafen. Ein Akt der Selbstjustiz sozusagen.

Der wohl berühmteste Film dieses Genres spielt sich vor Gerichtsschranken ab: «Die zwölf Geschworenen» (1957) von Sidney Lumet. Ein Kammerspiel im Gerichtssaal. Ein Teenager aus Puerto-Rico soll seinen Vater ermordet haben. Der Fall scheint eindeutig, doch ein Geschworener (Henry Fonda) hat seine Zweifel. Mann um Mann (es gibt in diesem Gremium keine Frau) überzeugt er die Geschworenen von der Unschuld. Nur einer (Lee J. Cobb) sperrt sich, bis… im Zweifel für den Angeklagten.

Ein anderes Tribunal spielt sich nach dem Zweiten Weltkrieg ab: «Urteil von Nürnberg» (1961). Stanley Kramer, beraten von Erich Maria Remarque («Im Westen nichts Neues»), schildert in seinem Spielfilm, wie ein Richter (Spencer Tracey) versucht, sich ein Bild zu machen über nationalsozialistische Richter. Dem Ankläger (Richard Widmark) steht der Verteidiger (Maximilian Schell) gegenüber, der einen beschuldigten Mediziner (Burt Lancaster) vertritt. Dieser hat im Sinne der Nazis (Rassenschande) geurteilt und verurteilt, er wusste um die Naziverbrechen und verschanzt sich hinter dem Argument, im Dienste des Volkes gehandelt zu haben. Das Drama um Verantwortlichkeit des Vereinzelten in einem verbrecherischen System gilt als Klassiker des Gerichtsfilms.

Das Drama «Angeklagt – The Accused» (1988) von Jonathan Kaplan mit Jodie Foster rollt den Fall einer Gruppenvergewaltigung vor Gericht auf. «Eine Frage der Ehre – A Few Good Men» (1992) von Rob Reiner prangert Militärdrill und Vertuschung an – mit Tom Cruise und Jack Nicholson. In «Philadelphia» (1993) von Jonathan Demme kämpf ein homosexueller, HIV-infizierter Anwalt (Tom Hanks) gegen Diskriminierung.

Um Diskriminierung geht es auch im aktuellen Drama «On the Basis of Sex – Die Berufung» (2018) von Mimi Leder. Anscheinend ein unscheinbarer Fall: Die Juristin Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) nimmt sich in den Siebzigerjahren eines Mannes an, der seine kranke Mutter pflegte, diesen Dienst aber nicht von der Steuer abziehen konnte, weil er ein Mann ist (eben «on the basis of sex»). Hartnäckig und clever zieht sie den Fall, unterstützt von ihrem Mann Marty (Armie Hammer), durch. Ihre Überlegung: Wenn ihr Mandat Recht bekommt, könnte das Urteil wegweisend sein, um ein wichtiges Zeichen zu setzen im Kampf um Gleichstellung der Geschlechter. Und so geschah es. Ruth Bader Ginsburg wurde 1993 unter Präsident Bill Clinton an den Supreme Court, der höchsten Gerichtsinstanz in den USA berufen und zur lebenden Legende. Es ist fraglich, ob ein Präsident wie Trump dazu Hand gereicht hätte – bei seinem Frauenbild!

Nach dem Drehbuch von Daniel Stiepleman, dem Neffen von Ruth Bader Ginsburg, konzentrierte sich Regisseurin Mimi Leder auf den Schlüsselfall der engagierten Kämpferin gegen Diskriminierung und Gleichberechtigung. Spannend, wenn auch konventionell und etwas allzu glatt inszeniert. Eine filmische Huldigung.

Der heute 85-jährigen Juristin haben Betsy West und Julie Cohen einen Dokumentarfilm gewidmet: «RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit» (Start: 28. März). RBG ist ein Marlenzeichen geworden. Die Frau, aus einer jüdischen Immigrantenfamilie, hat Amerika verändert. Der Film dokumentiert ihre Karriere, ihre Anliegen und Wirkungen, aber auch ihr Leben als Mutter und Gattin.

Nun ist es leider nicht so, dass Recht mit Gerechtigkeit gleichgesetzt werden kann. Manchmal sind Paragraphen, Regeln, Interessen, Umstände stärker.

Auch dafür gibt es Beispiele in der Filmgeschichte, beispielsweise der Gerichtsthriller «Aus Mangel an Beweisen» (Presumed Innocent, 1990) von Alan J. Pakula. Ein Staatsanwalt (Harrison Ford) wird eines Mordes verdächtigt, wird aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen und muss entdecken, dass seine Frau die Täterin ist. Er deckt sie.

Und noch ein anderer Fall, wobei die Liebe wie so oft eine tragische Rolle spielt in «Die Wahrheit – La vérité» (1960) von Henri-Georges Clouzot. Dominique (Brigitte Bardot), ein einfaches junges Mädchen vom Land, kommt in Paris unter die Räder. Sie führt ein unstetes Leben, verliebt sich, verkracht sich, sucht Versöhnung, verzweifelt und erschiesst ihren Geliebten im Affekt. Ihr droht die Todesstrafe, und sie richtet sich selbst.

Leben werden vor Gericht ausgebreitet, Menschen beurteilt und verurteilt. Opfer können auch zu Tätern oder Täterinnen werden. Meistens geht es um Ausnahmesituationen, extreme Begebenheiten, um Recht und Rache (Sühne), um Gerechtigkeit. Dabei können Prozesse auch gesellschaftliche Wirkung zeigen und verändern – siehe «Philadelphia» und jetzt «On the Basis of Sex».

Vincent van Gogh: «At Eternity’s Gate» –

Begegnung mit Julian Schnabel und Louise Kugelberg

rbr. Julian Schnabel, amerikanischer Künstler und Filmemacher, hat Vincent van Gogh quasi über die Schulter geschaut und ein bemerkenswertes Künstlerporträt geschaffen – mit einem phänomenalen Willem Defoe als Van Gogh in «At Eternity’s Gate».

Der Niederländer Vincent van Gogh ist auch im Kino kein Unbekannter. Cineasten erinnern sich an Kirk Douglas, der den holländischen Meistermaler im Spielfilm «Lust for Life – Ein Leben in Leidenschaft» (1956) von Vincente Minnelli verkörperte. Anthony Quinn spielte den Zeitgenossen Paul Gauguin. Der polnische Trickfilm «Loving Vincent» (2017) von Dorota Kobiela und Hugh Welchman kombiniert Realaufnahmen mit Malerei, die Spielszenen wurde übermalt. Er schildert das gewaltsame Ende des Künstlers und versucht, den Fall aufzuklären.

Auch der jüngste Van-Gogh-Spielfilm «At Eternity’s Gate» hat vor allem die letzte Schaffenszeit im Fokus. Er konzentriert sich auf die letzten Jahre, auf Sicht und Sinn des Künstlers, seine Visionen, sein Selbstverständnis, seine Tragik. Vincent van Gogh (1853 – 1890) ist ein Getriebener, von der Umgebung angefeindet, von der Kunstwelt (noch) unverstanden, seinen «Dämonen» ausgesetzt. Er fragt sich selber: werde ich wahnsinnig?

Er ist Stimmungsschwankungen ausgesetzt, findet seine Ruhe und Erfüllung in der Natur, in der Malerei, in Südfrankreich (Arles, Auvers-sur-Oise). Eine wegweisende Eröffnungsszene des Spielfilms von Julian Schnabel: Van Gogh hat seine Staffelei in der freien Natur aufgebaut. Eine Schülerschar mit Lehrerin zieht vorbei, betrachtet seine Arbeit – ein Wurzelwerk. Unverständnis. Verhöhnung. Die Kinder flüchten förmlich vor diesem «unheimlichen» Mann. Später wird Van Gogh von Dorfbewohnern attackiert, am Ende von jungen Burschen in ein Handgemenge verwickelt. Ein Schuss fällt. Tage später stirbt Van Gogh, just 37 Jahre alt.

Der Titel «At Eternity’s Gate» (An der Schwelle zur Ewigkeit) wirft Fragen auf. Regisseur Julian Schnabel verweist im Gespräch auf eine Filmszene. Van Gogh wähnte sich in der falschen Zeit, seine Werke seien der Zeit voraus, für die Zukunft gemacht, sozusagen für die Ewigkeit. Zu Lebzeiten konnte sein Bruder Theo, gespielt von Rupert Friend, kaum ein Bild verkaufen. Heute sind seine Werke Millionen wert.

Der Holländer, Asket und Einsiedler, lebte und arbeitete eine kurze Zeit lang mit dem Maler Paul Gauguin (Oscar Isaac) in Arles zusammen. Sie entzweiten sich, auch weil sie die Welt verschieden sahen und malten. Diese Auseinandersetzung und Trennung sollen ihn bewegt haben, sich ein Teil des linken Ohres abzuschneiden. Existentielle Zwiesprache hielt Van Gogh (im Film) während seiner freiwilligen Einlieferung in die Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole in Saint-Rémy-de-Provence mit einem Priester (Mads Mikkelsen), in dem er sein Verständnis, seine Ideen, Sicht und Hoffnungen klar machte. Ein Gespräch über Gott und die Welt. Und ein Schlüsselerlebnis (im Film).

Der amerikanische Regisseur Julian Schnabel, Maler und Mitbegründer des Neoexpressionismus, wollte sich selber ein Bild von dem berühmten Holländer machen. Drehbuch (Schnabel, Jean-Claude Carrière und Louise Kugelberg) und Film stützen sich auf Van Goghs Aufzeichnungen, Analysen, Briefe und Bilder. Im Kern sei der Film pure Imagination, eine Ode an den künstlerischen Geist und die lebensbestimmende Macht einer absoluten Überzeugung, meinte Schnabel. Aus seiner Sicht wollte er die Sicht und Einsichten Van Goghs illustrieren und dokumentieren. Zusammen mit seiner Partnerin Louise Kugelberg (Montage) hat er die Natur aufgesucht, teilweise die Schauplätze ausgesucht und das Buch entwickelt.

Er sei sehr beeindruckt von dem impressionistischen Künstler gewesen, erzählt Schnabel, als er jüngst im Zürcher Kunsthaus Van Goghs Gemälde «Der Mann mit der Pfeife» (Selbstbildnis) wieder gesehen habe. «Unglaublich lebendig und faszinierend.» Van Goghs Farben und Figuren wirken auch im Film sehr lebendig, schier originalgetreu: der Himmel, die Sonnenblumen, Wiesen, Gärten oder das «Kornfeld mit Krähen» (in Schottland gefilmt). Die Farbdramaturgie, die Kameraarbeit Benoît Delhommes, selbst auch ein Maler, ist exzellent, sieht mal von den betont wackeligen oder bewusst verschwommenen Bildern mit der Handkamera ab. Das Leben sei eben auch wackelig, ist Schnabel überzeugt. Wie die Gemälde setzen sich auch die Kinobilder aus Farbpartikeln zusammen. Überwiegend wurde draussen gefilmt, nahe am Originallicht und teilweise an Originalschauplätzen wie beispielsweise in der Nervenheilanstalt, in der Van Gogh Zuflucht gesucht hatte.

Aber was hat den Maler Julian Schnabel motiviert, einen Film über den Maler Van Gogh zu realisieren? Seine Lebensgefährtin und Cutterin Louise Kugelberg erklärte: «Er erzählte es mir so, und ich glaube auch, dass Julian Van Goghs Geschichte aus seiner Sicht, aus der Sicht eines Malers beschreiben und nachempfinden wollte.»

«At Eternity’s Gate» ist kein Biopic. «Ich habe versucht, ihm nahe zu sein», erklärte Schnabel. «Wenn Sie den Film sehen, werden Sie zu Van Gogh. Es kein Film nur über ihn, sondern über Sie. Es gibt einen Austausch. Seine Kunst hat die Kraft dazu, Sie an seinen Platz zu bringen. Dazu passt der Titel ‚At Eternitys Gate‘, auch Sie stehen an diesem Tor. Es ist eine Frage des Lebens, und das ist kompliziert und konfus – wie bei Van Gogh.» Louise Kugelberg unterstreicht diese Ambitionen. «Die Geschichte ist hautsächlich aus der Sicht der ersten Person erzählt. Ich hoffe, sie bietet die Chance, ein wenig im Körper dieses Mannes zu leben, anstatt ihn aus der Distanz zu betrachten.»

Hollywoodmime Willem Dafoe («Aquaman», «The Florida Project», «The Last Temptation of Christ», «Platoon») hat sich regelrecht in die Rolle Van Gogh hineingekniet. Julian Schnabel bestätigte uns, dass er Dafoe in die Malerei eingeführt habe. Das Malen sollte echt, eben authentisch sein, auch Schnabel hat sich diesbezüglich betätigt und Bilder zum Film geliefert. Dafoes perfekte Performance wurde in Venedig 2018 mit einem Löwen ausgezeichnet. Der Film – ein Kunstwerk über gelebte Kunst und einen einsamen Künstler.

****°°

«Tausendsassa des Theaters:

Daniel Rohr leitet seit 15 Jahren das Theater Rigiblick, Zürich»

Von Rolf Breiner

Beste Lage am Zürichberg, Anbindung an die Stadt mit der Seilbahn und ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Hotelanschluss: Das Theater Rigiblick ist in mehrfacher Hinsicht ein Höhepunkt, erst recht seit der Schauspieler und Regisseur Daniel Rohr die Leitung vor 15 Jahren übernommen hat.

Am Anfang stand ein Verein, der Mitte der 80er-Jahre ein Theater in einem historischen Gebäude von 1900 etablierte. Ursprünglich bot sich das Theater Rigiblick als Schauplatz für Gastspiele an. 2004 wurde der Komplex erneuert und professionalisiert. Und diese Änderung hat einen Namen: Daniel Rohr. Der waschechte Zürcher (*1960) entwickelte das Kleintheater mit seinen gut 200 Plätzen zu einem Kulturereignis. Fast jede Vorstellung ist ausverkauft. Welches Theater kann schon eine Auslastung von 89 Prozent und mehr vorweisen? Erfolgsproduktionen wie «Azzurro» laufen seit zwölf Jahren, «Faust» seit elf, «To the Dark Side oft the Moon» (nach Pink Floyd) seit neun Jahren und «Miles Davis» seit acht. Wer ist der Mann, der diesen Kulturbetrieb anstösst, prägt und leitet.

Daniel Rohr, bist du ein Theatermensch?

Rohr: Durch und durch. Ich liebe auch den Film sehr, aber ich habe hier im Rigiblick die Möglichkeit, selber etwas zu gestalten. Ich kann das Team bilden, die Stoffe auswählen, eigene Theaterform entwickeln, indem ich Musik und Texte kombiniere. Und das funktioniert sehr gut.

Ist das Theater quasi dein Zuhause?

Du siehst hier im Büro die Aussenwand und dort das Panorama über der Stadt. Ich bin unglaublich gern in diesem Raum, wahnsinnig gern im Theater und mit den Leuten zusammen. Ich bin praktisch sieben Tage in der Woche hier, aber das ist für mich unangestrengt, weil ich es gerne mache. Es ist mein Heimet.

Viele Leute kennen dich vom Film her, von «Ernstfall in Havanna», «Sternenberg» über «Vitus» und «Grounding» bis «Giulias Verschwinden» und «Usfahrt Oerlike». Du wechselst häufig die Seiten, mal auf der Bühne, mal dahinter, mal Fernsehen, mal im Kino. Wann stimmt es für dich?

Schön ist es natürlich, wenn das Muster so farbig ist, wenn du Produzent, Regisseur oder Schauspieler sein kannst. Es ist ein grosser Unterschied, ob du vor der Kamera stehst oder vor echtem Publikum. Wunderbar ist, dass ich mich mit all diesen Herausforderungen auseinandersetzen darf.

Wie bewältigst du das?

Es braucht dazu ganz grosse, präzise Vorbereitung. Ich bin sehr fokussiert auf das, was ich mache. Ich habe gelernt, sehr strukturiert zu sein, zu arbeiten.

Die Liste der Filmrollen ist lang. Welche sind dir in besonders gute Erinnerungen geblieben?

Mich besetzt man gern als fiese Type. Spannend wird’s dann, wenn solch ein Typ noch eine andere Seite hat. In «Giulias Verschwinden» beispielsweise meint man, was ist das für ein blöder Typ, merkt aber dann, dass der Verstand, Herz und Charme hat.

Wie war’s bei der Fernsehreihe «Die Schweizer»?

Das war ein Bubentraum, wenn man den Hans Waldmann spielen darf – mit grossem Maul, einem Schwert auf dem Ross sitzen.

Du bist aber auch gern Dirigent, Leiter…

Es ist schön, Regie zu führen, Menschen zu führen, eine Gruppe, ein Team zu bilden.

Ein Beispiel…

Wir haben jetzt «Amadeus» herausgebracht – mit Livemusik. Daniel Fueter hat die Musik arrangiert, mit Hilfe von Mikrofonen und einem Computerprogramm können wir die Livemusik so wiedergeben, als wär der Rigiblick zum Beispiel die Carnegie Hall. Diese Auseinandersetzung und Herausforderung mit Musik und Akustik sind ungeheuer spannend.

Was hat dich bewogen, die Symbiose von Literatur, Musik und Theater zu anzustreben?

Das hat mich schon als junger Mensch interessiert. Ich lebe nach der Maxime von Frank Zappa, den man als Beethoven der Rockmusik bezeichnen kann. Der hat mal gesagt: Es gibt keine U- und E-Musik, es gibt nur gute und schlechte Musik. Und so ist es für mich auch in der Literatur. Georges Simenon gilt als Bahnhofliteratur, dabei ist er ein Autor von höchstem Rang. Das gilt auch für die moderne U-Musik. Als junger Mensch habe ich einerseits klassische Musik wie Bruckner oder Beethoven, andererseits Beatles und die Stones gehört – das war für mich alles spannend. Gleichzeitig habe ich viel gelesen, von dem ich heute noch profitiere.

Du hast auf der Höhe das Theater Rigiblick in 15 Jahren in ungeahnte Höhen geführt. Wie hast du das geschafft?

Das Geheimnis vom Rigiblick ist, dass wir Geschichten erzählen, die Menschen berühren.

Also von «Faust» bis «Azzurro», vom Drama bis zum italienischen Schlager…

Und überall kann man so Messages transportieren. Geschichten sind das eine, zum andern pflegen wir einen hohen Standard von Gastfreundschaft. Wir schauen darauf, dass unsere Theaterabende nicht zu lang sind, sie gehen zwischen ein oder zwei Stunden. Ein Theaterbesuch ist auch ein sozialer Akt. Viele Leute bleiben danach da, tauschen sich aus, können Schauspielern treffen, können mit Andreas Matti, der Salieri spielt, oder Delio Malär (Mozart) reden.

Und was kommt nach «Amadeus»?

Ich arbeite an einem «Tribute to Woodstock». Das ist für Mai vorgesehen und ausverkauft, aufgrund der hohen Nachfrage werden wir «Woodstock» im Theater 11 (Zürich) nachspielen, vom 26. bis 28. September.

Und welche Geschichte erzählst du über Woodstock, das vor 50 Jahren stattfand?

Über Woodstock weiss man wenig, eigentlich nur das, was im Film vorkommt. Man weiss nicht, dass Woodstock knapp an einer riesigen Katastrophe vorbeischrammte, dass katastrophale Zustände herrschten. Und die Musik ist Kult geworden mit Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, The Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane, Santana, CCR, Jean Baez und mehr. Ich habe ein Stück geschrieben mit zwei Figuren, die eine ist John Morris, der Stagemanager, der die Musiker auf die Bühne geschoben hat, weil sie so bekifft waren, gespielt von Alexander Pelichet. Ich agiere als der legendäre Lichtdesigner Chip Monch. Die beide haben bei Woodstock die Ansage gemacht, sie sind legendär. Aufgrund der Ansagen, die die beiden ans Publikum gehalten haben, erzählen wir die ganze Geschichte, alles was passiert ist – von der sanitären Notlage, den Drogen, den Wetterunbilden.

Du bist seit sechs Jahren mit Hanna Scheuring zusammen. Sie leitet das Bernhard Theater. Wie verträgt sich das?

Wir konkurrenzieren uns nicht. Im Gegenteil, es gibt eine Zusammenarbeit, zum Beispiel ein Abonnement zwischen Millers, Hechtplatz, Bernhard Theater und uns.

Und privat?

Der Job eines Theaterleiters ist so anspruchsvoll. Es ist ein Geschenk, dass ich mit jemandem zusammen bin, mit dem ich mich intensiv austauschen kann – über Stoff, Materialien und Inhalte.

Und wo findet ihr die Zeit dazu?

Wenn ich heimkomme, muss schon noch Zeit für ein Glas Wein sein.

Ihr lebt an zwei Orten..?

Ja, in der Stadt und in einem Bauernhaus in Bubikon, im Zürcher Oberland.

Was schätzt du an Hanna, professionell gesehen?

Man braucht jemanden, der dich liebevoll kritisiert. Viele haben nicht den Mut, dem Theaterleiter zu sagen, was sie denken über das Stück oder den Auftritt. Da habe ich das grosse Glück, dass sie mir wohlmeinend die Wahrheit sagen, natürlich Hanna, aber auch meine Stellvertreterin Brigitta Stahel und das Team.

Du pflegst das Theater und dein Team…

Wir haben eine äusserst flache Hierarchie. Du bist im Theater nur so stark wie das schwächste Glied.

Rohr und Rigiblick

Daniel Rohr, Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter, Autor,

geboren 22. August 1960 in Zürichz.

Ausbildung an der Hochschule Mozarteum in Salzburg.

Schauspieler in Bonn, Schauspielhaus Zürich (1986), Theater an der Ruhr, Mühlheim, Deutsches Theater Göttingen, Theater am Neumarkt (1999-2004). Von 2001 bis 2013 Leitung Göttinger Innenhof-Theater-Festival. Seit 2004 Leiter Theater Rigiblick

Filme (Auswahl):

Ernstfall in Havanna (2002), Achtung, fertig, Charlie! (2003), Sternenberg (2004)

Vitus (2006), Grounding – Die letzten Tage der Swissair (2006), Giulias Verschwinden (2009), Sennentuntschi (2010), Usfahrt Oerlike (2015)

TV

Tatort (2x), Rosenheim Cops, Die Schweizer, Der Bestatter

Theater Rigiblick

Gegründet Mitte der Achtzigerjahre vom Verein Theater Rigiblick. Erneuerung 2004. Seither professionelle Leitung unter Daniel Rohr.

2004: Personal: 1,2 Stelle. 2019: 30 Leute. Umsatz 3,5 bis 4 Millionen Franken. Subventionen: 450 000 Franken Kanton und Stadt Zürich.

2018 Auslastung: 89 Prozent plus.

Mitglieder Theater Rigiblick: 1350

«Heimvorteil – Der Schweizer Filmpreis segelt am Publikum vorbei»

rbr. Das Gute vorweg: Ein innovativer Dokumentarfilm mit persönlicher Handschrift wurde in Genf dreifach mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet: «Chris the Swiss». Je ein Quartz für Anja Kofmel (Buch und Regie), Stefan Kälin (Schnitt), Marcel Vaid (Musik) und die bemerkenswerte Aufarbeitung einer Fallstudie. Die Filmerin Kofmel war den Spuren ihres Cousins Chris gefolgt, der sich 1989 auf dem Kriegsschauplatz Kroatien zuerst als Journalist, dann als Legionär tummelte und umgebracht wurde. Die Produzenten Samir und Sereina Gabathuler freut’s. Zurecht. Der Film tanzt nicht nur stilistisch aus der Reihe – Realszenen und Interviews werden mit Animationen erläutert und illustriert – sondern greift ein Thema auf, das höchst aktuell ist angesichts der IS-Gottesstaatskrieger und -mitläufer(-innen). Mitgelaufen, mitgefangen, mitgehangen?

Zurück zur alljährlichen Quartz-Gala, diesmal in Genf arrangiert (nächstes Jahr dann wieder in Zürich). Quartz – what? Mit dem deutschen Begriff Quarz wollten sich die Gründerväter des Schweizer Filmpreises wohl nicht begnügen und haben ihn listig anglisiert. Besser ist der «Quartz» dadurch nicht geworden, auch wenn er an den bekannten Mineralstein erinnern sollte. Nun denn, vor elf Jahren wurde die Idee geboren, unter der Vaterschaft des Bundesamtes für Kultur (BAK). Im Jahr 2008 machten BAK, Swiss Films, die SRG sowie die drei wichtigsten Schweizer Filmfestivals von Locarno, Solothurn und Nyon die Filmpreisverleihung zum Event, mit entsprechender Fernsehbegleitung (Übertragung). Die Schauplätze wechselten, doch der Anlass konnte weder hier noch da Glanz und Glorie ausstrahlen und blieb eine Insider-Fete. Die Branche war unter sich, und kaum einer schaute zu.

Nun also 2019 in Genf – gut schweizerisch mehrsprachig, versteht sich. Vom Showfaktor und Unterhaltungswert wollen wir lieber nicht reden. Da konnte selbst der TV-Zusammenschnitt nicht über den faden Event hinwegtäuschen. Das Ergebnis freilich gab wie schon so oft zu reden. Grosser Gewinner war ein Film, den nur wenige im Kino gesehen hatten (4700 Besucher). Der Westschweizer Spielfilm «Ceux qui travaillent» wurde mit drei Preisen überhäuft: Bester Spielfilm (Regie: Antoine Russbach), Bestes Drehbuch (Russbach) und Beste Nebendarstellerin (Pauline Schneider in «Ceux qui travaillent»). Der Film mit guter Absicht – es geht um gnadenlosen Arbeitsmarkt und deren Opfern – hat sich sicher verdient gemacht, aber… Bei den nominierten Spielfilmen hat sich der Welsche Film gegen vier Deutschweizer Produktionen durchgesetzt. Wurde hier das Heimrecht strapaziert und die Romandie hofiert?

Nun ist der Schweizer Filmpreis kein Gradmesser des Publikumsgeschmacks und kommerzieller Verdienste, aber dass die Filme, welche die meisten Zuschauern anzogen haben, fast leer ausgingen, ist ein Armutszeugnis – der Akademie und ihre abstimmenden 500 Mitglieder. Die Publikumserfolge «Zwingli» (rund 200 00 Zuschauer) und «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» (über 280 000 Besucher) liess man fast links liegen. Joel Basman, Hauptdarsteller in «Wolkenbruch», fand immerhin «Quartz»-Gnade. «Zwingli» wurde verschmäht. Erfolge zahlen sich beim «Quartzen» nicht aus.

Da fragt man sich freilich, ob Kunst Kommerz ausschliesst oder umgekehrt? Quartz ein Quark?

Die Quartz-Gewinner 2019

Spielfilm: «Ceux qui travaillent» (Regie: Antoine Russbach)

Dokumentarfilm: «Chris the Swiss» (Regie: Anja Komel)

Drehbuch: Antoine Russbach («Ceux qui traivaillent»)

Kamera: Peter Indergand («Eldorado»)

Darstellerin: Judith Hofmann («Der Unschuldige»)

Darsteller: Joel Basman («Wolkenbruch»)

Nebendarsteller: Pauline Schneider («Ceux qui traivaillen»)

Montage: Stefan Kälin («Chris the Swiss»)

Filmmusik: Marcel Vaid («Chris the Swiss»)

Ehren-Quartz: Beki Probst

Animationsfilm: «Selfie» (Regie: Claudius Gentinetta)

Kurzfilm: «All Inclusive» (Regie: Corina Schwingruber)

Abschlussfilm: «Les heures-encre» (Regie: Wendy Pillonel)

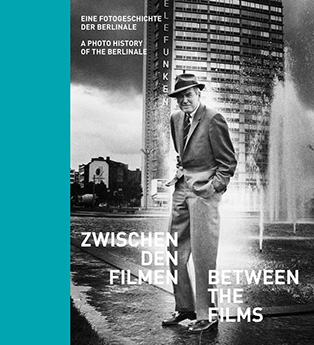

«Zwischen den Filmen – Eine Fotogeschichte der Berlinale»

I.I. Von Anfang an haben Pressefotografen die Internationalen Filmfestspiele Berlin begleitet und dokumentiert. Nicht zuletzt dadurch wurde das renommierte Image der Berlinale, 1951 im damaligen Westberlin als ausgesprochenes Publikumsfestival gegründet, nachhaltig geprägt.

Den Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung bilden die hier erstmals präsentierten Aufnahmen des Berliner Pressefotografen Mario Mach (1923–2012), der die Berlinale von Beginn an und bis in die 1990er Jahre professionell begleitet hat.

Ähnlich wie seine Kollegen Heinz Köster (1917–1967) und Joachim Diederichs (1924–2010) war Mach bei Presseterminen von der Ankunft der Stars bis zu deren Abreise dabei: Das Eintreffen im Hotel, die Filmpremieren, die Stadtspaziergänge und das Fangedränge, Filmball und Preisverleihung gehörten zum festen Programm.

Mario Machs filmbezogener Nachlass wird, ebenso wie die Sammlungen von Köster und Diederichs, im Fotoarchiv der Deutschen Kinemathek bewahrt. Dort befinden sich auch weite Teile des Werkes von Erika Rabau (-2016), der offiziellen Berlinale-Fotografin, die ihre Tätigkeit in den 1970er-Jahren begann, sowie die Bilder der japanischen, in Berlin lebenden Fotografin und Filmemacherin Fumiko Matsuyama (1954–2014), die seit den 1990er-Jahren auf der Berlinale präsent war.

Ergänzt durch die Fotografien heutiger Berlinale-Fotografen wie Gerhard Kassner und Christian Schulz ist ein umfangreicher fotografischer Fundus nicht nur zur Berlinale-, sondern zur Alltags- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik vor und nach dem Mauerfall entstanden, aus dem diese Ausstellung sich speist.

Auf dem Buchcover ist ein entspannt lächelnder, vom Fotografen Heinz Köster in lässiger Pose abgelichtete Schauspieler James Stewart zu sehen, 1962 posiert er auf dem Ernst-Reuter-Platz. Eine Hommage an Alain Delon 1995 zeigt den Schauspieler, wie er auf dem Tisch stehend die Anwesenden begrüsst. Dem Fotografen Christian Schulz gelang der spektakuläre Schnappschuss. Viele bewunderte Filmstars wie Charlotte Rampling, Jane Birkin, Robin Wright Penn, Jane Fonda, Roman Polanski oder Greta Gerwig sind in berührenden Momentaufnahmen zu entdecken. Und natürlich Direktor Dieter Kosslick, der die Berlinale 18 Jahre lang leitete und 2019 letztmals verantwortlich zeichnete.

Zwischen den Filmen

Eine Fotogeschichte der Berlinale

Herausgegeben von Daniela Sannwald und

Georg Simbeni

50 Fotos, 120 S.

ISBN 978-3-86206-6

für die Deutsche Kinemathek

Museum für Film und Fernsehen

Potsdamer Str. 2

10785 Berlin

www.deutsche-kinemathek.de

Die Publikation ersheint anlässlich der Ausstellung „Eine Fotogeschichte der Berlinale“ vom 28. September 2018 bis 5. Mai 2019.

Filmtipps

Der Fall Collini

rbr. Ein Fall von Selbstjustiz. Eindeutig Mord. Ein Italiener hatte einen namhaften deutschen Grossindustriellen im Berliner Hotel Adlon umgebracht, kaltblütig erschossen und malträtiert. Dem Junganwalt Caspar Leinen (Elyas M’Barek) wird die Pflichtverteidigung im Fall Collini angeboten. Ein klarer Fall. Die gewieften Justizprofis, der Staranwalt und Rechtsprofessor Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) und die Richterin (Catrin Striebeck), meinen es gut mit dem Neuling. Ein Routinefall, der freilich öffentliches Interesse weckt. Leinen verbeisst sich regelrecht in den Mordfall, auch als er erfährt, dass Hans Meyer (Manfred Zapatka), sein Ersatzvater und Grossvater seiner Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara), das Opfer ist. Der Täter, der 70-jährige Fabrizio Collini (Franco Nero), hat sich freiwillig gestellt, schweigt aber beharrlich und gibt seine Motive nicht preis. Trotz persönlicher Betroffenheit und Interventionen des Starjuristen Mattinger, der als Nebenkläger der Familie Meyer auftritt, und Johannas, fühlt sich Caspar Leinen an seine Pflicht als Rechtsvertreter gebunden und will sich auf keinen Deal einlassen. Er forscht nach, was es mit der Tatwaffe und der Verbindung des Ermordeten mit dem Italiener auf sich. Im Heimatdorf Collinis in der Toscana stösst er auf Ereignisse im Jahr 1944, als deutsche Besatzer (SS) Exempel an Dorfbewohner statuierten – als Strafaktion für einen Anschlag der Widerstandsbewegung. Hans Meyer war daran massgeblich beteiligt, und Collini war Zeitzeuge. Der wollte bereits Ende der Sechzigerjahre den SS-Anführer Meyer anklagen, scheiterte aber an neuen Gesetzen (Dreher-Gesetz 1968) der Bundesrepublik. Die deutschen Kriegstäter konnten nicht mehr des Mordes beschuldigt werden und kamen als «Totschläger» davon, weil Totschlag bereits verjährt war.

Das ist der historisch-juristische Hintergrund zum «Fall Collini», ein fiktiver Fall mit politischem Hintergrund, den Ferdinand von Schirach in seinem Roman von 2011 entworfen hat. Dem bayrischen Marco Kreuzpaitner (42) wurde der Stoff angetragen. Er hat ihn nahe an der Textvorlage mit namhafter Besetzung griffig verfilmt. Komödienstar Elyas M’Barek («Fack ju Göhte») zeigt, dass er auch anders kann und lieferte als hartnäckiger Rechtsvertreter einen glaubhaften Part ab. Alexandra Maria Lara («Der Untergang») bleibt eher blass als Enkelin eines Grossindustriellen mit schwarzer Weste. Franco Nero («Django») wirkt wie in Stein gemeisselt – als Täter, der das Recht selbst in Hand nimmt, insofern verwandt mit den Revolverhelden aus den Italowestern dazumal.

Marco Kreuzpaintners Justizdrama, Thriller und Beziehungsdrama zugleich, ist anspruchsvoll, Es spielt auf drei Zeitebenen – 1944, 1981/86 und 2001 –, setzt eine gewisse Geschichtskenntnis voraus. Er dramatisiert vor allem das Kernthema, das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit. Ein Justizskandal der Bundesrepublik Deutschland, der kaum noch in Erinnerung ist, wird hier aufgerollt. Ein dramatischer Film, aufwühlend, bewegend und spannend, über ungesühnte Schuld und Vernetzungen, Bedürfnis nach Gerechtigkeit und unauslöschbare Vergangenheit.

****°°

Les dames

rbr. Leben mit der Einsamkeit. Es gibt ein Leben danach – nach der Partnerschaft, nach der Zweisamkeit, nach der Familie. Die Schweizer Filmerinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond («La petite chambre», Schweizer Filmpreis Quartz 2010) haben ihre ganze Aufmerksamkeit fünf Frauen gewidmet: Damen im Ruhestand zwischen 63 und 75 Jahren. Sie hatten ein Leben mit Ehemännern, Kindern, Familie, Beruf. Nun sind sie allein, aber nicht tot, nicht gesundheitlich schwer angeschlagen oder von Pflege abhängig, sondern rüstig, selbstbewusst, aktiv. Sie haben noch Träume, manche glauben unverzagt an die Liebe, alle kämpfen gegen die Einsamkeit. Sie heissen Carmen, die sich gegen Höhenängste wehrt und ihre Lust beim Tanzen auslebt, Marion, die im Dorfleben, in einer Laienspielgruppe mittmacht und neugierig auf Tipps bei einer Dating-Agentur ist, Pierette, die allmählich den Tod ihres Mannes, eines Pastors, überwindet, Halt im Musizieren und bei der Geburt einer Enkelin findet, Odile, die wandert, sich Jägern anschliesst und sich zum Fotografien in der Natur auf die Lauer legt oder Noelle, die beim Schwimmen zu sich kommt, Neues wagt auch in Beziehung zu einer Frau und sich als Feministin sieht.

Sie warten nicht gerade auf den Märchenprinzen, verharren aber nicht in Passivität, Trauer oder Frust, sondern nehmen ihr Lebens nochmals in die Hände. Das ist nicht nur ermunternd und hoffnungsvoll, sondern auch lebensbejahend und ansteckend. Die beiden Filmerinnen aus der Romandie begleiten die fünf charmanten Damen auf einem kleinen Stück Lebensweg – sensibel, einfühlsam, verständig und mit grosser Empathie. Ein intimer Film – sympathisch, offen, ehrlich, humorvoll, nie voyeuristisch oder spekulativ. Ein Gewinn in vielerlei Hinsicht.

*****°

Il mangiatore di pietre

rbr. Schicksal eines Schleusers. Ein Thema so alt wie die Menschheit: Flucht. Von der Bibel (Auszug aus Ägypten, Flucht der Heiligen Familie) über Flüchtlings- und Vertriebenenströmen im und nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu Boat People und den Immigranten aus Afrika, Asien und im Nahen Osten heute. In Nicola Belluccis Drama «Il mangiatorte di pietre» sind afrikanische Flüchtlinge in einer versteckten Berghütte freilich nur Randfiguren, aber Auslöser einer schicksalshaften Aktion. Dreh- und Angelpunkt ist ein Bergler, der Flüchtlinge über die Grenze von Italien nach Frankreich geführt hat. Er heisst Cesare (Luigi Lo Cascio), wurde verhaftet, schweigt, deckt seine Kumpanen und landet im Gefängnis. Von der Flüchtlingshilfe will er nichts mehr wissen, auch weil sein Neffe Fausto neben Menschen nun Drogen schmuggelt. Kaum entlassen, findet der Einzelgänger Faustos Leiche in einem Bach. Der lokale Polizeikommandant Boerio (Leonardo Nigro), selber im Drogenhandel verwickelt, verdächtigt Cesare, und eine Kommissarin aus Mailand, Sonia di Meo (Ursina Lardi), nimmt ihn aufs Korn. Doch irgendwie vertraut sie dem schweigsamen eigenbrötlerischen Mann, lässt ihn gewähren. Allmählich kommt Licht ins Dunkel. Fausto hatte ein Verhältnis mit Ania (Lidiya Liberman), der schwangeren Frau des Sägereibesitzers Ettore (Bruno Todeschini), auch ein Schlepper, wollte wohl weg aus dem abseitigen Tal. Und da ist noch einer, der ausbrechen will. Der junge Sergio (Vincenzo Crea) schuftet bei seinem Vater, ihn zieht es aber zu seiner Mutter in Frankreich und in die persönliche (sexuelle) Freiheit. Sergio hat eine verlassene Flüchtlingsgruppe in einer entlegenen Berghütte entdeckt, die vergeblich auf Hilfe von Fausto hofft. Sergio appelliert an Cesares Gewissen und animiert ihn, nochmals als Fluchthelfer und Schleuser aktiv zu werden.

Menschen zwischen den «Fronten» und Grenzen sind das Thema des Romans «Der Steingänger» (2004) von David Longo, auf dem der Film basiert. Nicola Bellucci aus Arezzo hatte bis dato Dokumentarfilme wie «Grozny Blues» realisiert. Nun also eine Flüchtlingsgeschichte aus anderer Perspektive, die sich in den Bergen des Piemonts abspielt. Sein Bergdrama, eine schweizerisch-italienische Koproduktion, ist sowohl Thriller wie Western in winterlicher Gebirgsöde. Es besticht durch eine authentische Kulisse (Bergwelt Piemonts), eindringliche Schauspieler und eine komplexe Geschichte, die den Zuschauer auffordert, eigene Schlüsse zu ziehen. Es ist auch die Tragödie eines Mannes, dessen Zeit abgelaufen ist und der sich aufopfert. In seiner Kargheit und Verschlossenheit mit seinen unausgesprochenen Gefühlen und vagen Hoffnungen ist «Il mangiatore di pietre» ein denkwürdiges Werk über Opfer, Fluchten und Neubeginn.

*****°

Amin

rbr. Zwischen Heimat und Neuland. Und noch ein Spielfilm über Flüchtlinge – freilich aus anderer Warte, nämlich aus der von Menschen nach der Flucht, die eine Existenzmöglichkeit gefunden haben. So einer ist Amin (Mustapha Mbengue), ein Immigrant aus dem Senegal. Der «Wirtschaftsflüchtling» ist in Frankreich gelandet, rackert sich auf dem Bau ab. Amin lebt und malocht für seine Familie daheim im Senegal, für seine Frau Aïcha (Marème N’Diaye) und seine drei Kinder. Einmal im Jahr kann er sie besuchen. Andere wie Abdelaziz (Noureddine Benallouche) aus Marokko führen quasi ein Doppelleben mit zwei Familien – in Frankreich und in Afrika.

Amin fristet ein ödes Leben, entwurzelt, desillusioniert. Bei Arbeiten begegnet er Gabrielle (Emmanuelle Devos), der Hausherrin. Sie sucht seine Nähe. Amin hält anfangs Distanz, fühlt sich geschmeichelt, verliebt sich. Hin- und hergerissen zwischen der Heimat und Fremde, versucht er eine Brücke zu schlagen. Seine Kraft, seine Arbeit setzt er für die Zurückgelassenen ein, aber er leidet an seinem Leben…? Ein Immigrantenschicksal: Einsamkeit und sexuelle Not im Exil, Verpflichtung und Verantwortung in der Heimat. Philippe Faucon (Regie) gelingt es eindrücklich, diese zwei Welten fast dokumentarisch zu zeichnen, die unterschiedlichen Schicksale der geflüchteten Männer und der zurückgelassenen, abhängigen Frauen zu beschreiben. Ein sehr authentisches, tief greifendes Drama (ohne grosse Worte) über Nöte, Probleme oder Hoffnungen im Exil und in der Heimat, die keine Existenzgrundlage bilden kann.

****°°

Destroyer

rbr. Dämonen der Vergangenheit. Regisseurin Karyn Kusama wollte wohl beweisen, dass eine Frau ebenso schmuddelig und gnadenlos sein kann wie ein hartgesottener Agent der männlichen Sorte. In Nicole Kidman fand sie eine ideale Partnerin beziehungsweise Vollstreckerin (Destroyer). Eben noch in Unterwasserwelten («Aquaman») und in der Familienbredouille («Erased Boy») und jetzt als abgehafterte FBI-Agentin Erin Bell in «Destroyer». Das macht ihr so schnell keiner nach, aber sie kann es und zeigt es: Wandlungsfähigkeit. «Destroyer»: Die kaputte Agentin trägt eine alte Schuld mit sich rum. 17 Jahre nach einer desaströsen Undercover-Aktion in Los Angeles stösst sie auf einen Mord, der böse Erinnerungen wachruft. Jetzt setzt sie alles daran, dem alten Feind Silas (Toby Kebbell), einem brutalen Gangsterboss, das Handwerk zu legen – auf Leben und Tod. Die desillusionierte Agentin hat nur Vergeltung im Kopf. Ausgemergelt, schmuddelig, kaputt – so erleben wir die Antiheldin beziehungsweise Nicole Kidman, die man unter der schäbigen Maskerade kaum wiedererkennen kann. Ihre physische Leistung ist phänomenal, doch hätte man sich weniger dicke Schminke gewünscht. Der australische Superstar Kidman hätte sicher auch ohne aufdringliche Maske eine gebrochene, antiheroische Performance geboten. Gleichwohl ein Kinoereignis für Hartgesottene.

***°°°

Doubles vies

rbr. Lebens- und Buchkrise. Manche werden sich an diese Zusammenkunft in Schweizer Bergen erinnern: «The Clouds of Sils Maria». Altes im Clinch mit Neuem: Eine ehemals gefeierte Schauspielerin (Juliette Binoche) soll nochmals ein Erfolgsstück wiederbeleben, das sie einst berühmt gemacht hat. Sie kehrt deswegen uns Bündnerland zurück. Nun nimmt Regisseur Olivier Assayas eine andere Krise aufs Korn. «Doubles vie» befasst sich mit dem kriselnden Buchmarkt, der vom Internet bedrängt, bedroht und in Frage gestellt wird. Schriftsteller Léonard (Vincent Macaigne) will an alten Rezepten festhalten, ihm sind die neuen Strömungen und Möglichkeiten des Internets schnurzegal. Sein Verleger Alain (Guillaume Canet) ist anderer Ansicht, scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Er ist Realist und will Léonards neustes Buch «Point final» nicht mehr unterstützen, das heisst drucken. Man trifft sich, bespricht sich, streitet sich, ohne zu einer Einigung zu kommen – der Brexit lässt grüssen. Frauen spielen dabei keine unwesentliche Rolle. TV-Star Selena (Binoche), Alains Frau, geht eigene Wege, trennt sich und vereint sich. PR-Agentin Valérie (Nora Hamzawi), Léonards Gefährtin, trägt auch ihren Teil zur Doppelbödigkeit bei. Praktikantin Laure (Christa Théret) bringt frischen Wind in den Verlag. Prompt hat Alain eine Affäre mit ihr. Sie steht für die neue Generation, zielt auf digitale Erneuerung, stösst aber auf alte Skepsis und verschwindet Richtung London.

Der aktuelle Konflikt gedrucktes Buch oder/und Internet wird von Oliver Assayas als Salonkomödie im gehobenen Pariser Milieu ausgebreitet, ein bisschen arg intelligent-künstlerisch und dialoglastig. Insgesamt amüsant und pointiert unterhaltsam.

****°°

Dumbo

rbr. Nur Fliegen ist schöner. Wenn einem nichts mehr einfällt, fällt einem in Hollywood noch irgendein Erfolgsstoff ein, den man doch aufpeppen könnte. Und so geschah es. Der Disney-Trickfilmerfolg von 1941 wurde wiederbelebt, diesmal mit Schauspielern und dem computeranimierten Elefanten-Junior Dumbo. Immerhin kam Tim Burton die Regieaufgabe zu, den Ohrenhelden in neue Höhen zu führen. Burton hatte immerhin so herrliche Fantasy-Abenteuer wie «Alice im Wunderland» oder «Charlie and the Chocolate Factory» geschaffen. Doch eine herzige Erfolgsgeschichte und ein fantasiebegabter Regisseur garantieren keineswegs ein begeisterndes Kinowerk. Eine Schar namenswerter Schauspieler scharen sich um den jungen Rüsselhelden mit den Segelohren, der nicht Schmetterlinge im Bauch, aber vor Augen hat, wenn er zum Fliegen abheben will. Colin Farell agiert als armamputierter Kriegsheimkehrer, der vormals als artistischer Cowboy brillierte und nun im Zirkus mit dem «handikapierten» Elefantenboy Dumbo vorlieb nehmen muss. Danny DeVito kugelt als Zirkusdirektor durch die Manege, Eva Green macht als Trapezkünstlerin gute Figur, und Michael Keaton mimt den arglistigen Geschäftsmann, der Dumbos Mama entsorgen will. Viel Aufwand um den jungen Dickhäuter, der dann nicht nur im Zirkuszelt, sondern auch in die Freiheit abhebt. Bei so viel Hokuspokus bleiben Herz und Fantasie auf der Strecke. Ein zuckriger Familienfilm, der enttäuscht. Von einem Tim Burton hätte man mehr erwartet.

***°°°

The Sisters Brothers

rbr. Ganoven, Gier und Sehnsucht nach Geborgenheit. Die Welt ist schmutzig, Gier und Gewalt regieren. Dass der Westen nicht nur Chancen und Freiheit bot, sondern vor allem wild und zügellos war, haben uns die Italo-Western à la Sergio Corbucci oder Sergio Leone vor Augen geführt. Es herrschte das Gesetz der Gewalt, das Recht des Stärkeren sprich des Colts oder Rifle. Oft war vom Abgesang auf den Western die Rede. Nun hat der französische Filmer Jacques Audiard («Dheepan – Dämonen und Wunder») ein weiteres Kapitel aufgeschlagen mit dem eigenwilligen Titel «The Sisters Brothers». Die beiden Brüder heissen komischerweise Sisters (Schwestern), sind im doppelten Sinn verbrüdert, aber ziemlich unterschiedlicher Natur. Der etwas schwerfällige «gemütliche» Eli Sisters (John C. Reilly) möchte raus aus dem Vagabundenleben, den Schiessprügel wie den Hut an den Nagel hängen und sich friedlich niederlassen. Sein jüngerer Bruderpartner Charlie (Joaquin Phoenix) ist ein Heisssporn, Trunkenbold und Radaubruder. Gemeinsam sind sie Kopfgeldjäger und Killer. 1851, die grosse Zeit des Goldrausches im Wilden Westen. Im Auftrag einer mächtigen grauen Eminenz, des Commodore (Rutger Hauer, bestens bekannt aus «Blade Runner»), sollen die beiden Brüder einen Chemiker in die Mangel nehmen, der eine geniale chemische Formel und Methode zum Goldwaschen gefunden hat. Detektiv John Morris (Jake Gyllenhaal, aktuell auch im Film «Wildlife» präsent) steht ebenfalls im Dienste des Commodore und soll den Chemiker Herman Kermit Warm (Riz Ahmed) ausfindig machen. Und so beginnt das Drahtziehen der drei Jäger um den Wissenschaftler. Soll man aufeinander schiessen oder einen Bund schliessen? John, das Subjekt der Begierde, überzeugt Morris, gemeinsame Sache, sprich Gold, zu machen – für eine sozialistisch geprägte Zukunft und Gemeinschaft. Der Gewinn verführt auch die beiden Brüder. Dass solche Brüderschaft seine Tücken hat, versteht sich. Es gibt Opfer. Finden die ruhelosen Geister Ruhe? Können sich die vier Mannsbilder aus der Spirale der Gewalt befreien?

Es kann wohl nur einem Europäer in den Sinn kommen, einen Film mit den Insignien eines Western zu drehen, gleichzeitig psychodramatische Konflikte, gesellschaftliche Strukturen und utopische Ziele zu zeichnen. Die Outlaw-Brüder sind aufgrund ihrer Kindheit traumatisiert, der ältere Eli Sisters will alles hinter sich lassen, absatteln und setteln. Tüftler Warm mit indischen Wurzeln hat eine soziale Vision, an dem auch Morris Reiz findet. Das und mehr erzählt Regisseur Jacques Audiard mit stoischer Gelassenheit, wobei der Alltag dieser Outlaws vom Zähneputzen bis zum «Dinieren» auch Raum findet. Die Landschaften sind so authentisch wie in den Italo-Western dazumal. Gedreht wurde in Spanien und Rumänien.

Audiard schmuddeliges Westerndrama mit Lichtblicken und Szenen zum Schmunzeln geht weit über das Genre der Revolverhelden und Eroberer hinaus. Es basiert auf dem Roman des Kanadiers Patrick de Witt. «The Sisters Brothers» ist auch ein Film über Identitäten, Träume und schäbige Realitäten. Getragen wird dieses grandiose Drama von dem Schauspielerduo Phoenix und Reilly, der das ganze Projekt angeschoben hat. Das Westernepos wurde in Venedig mit dem Silbernen Löwen (beste Regie) ausgezeichnet. Ein Sehereignis – fernab von Amerika und doch so nah.

*****°

Sohn meines Vaters

rbr. Kuckucksnest. Der Titel ist verdächtig und lässt ahnen, wohin das Familiengerangel führt. Jeshua Dreyfus hat eine Sozialkomödie im jüdischen Wohlstandmilieu (Bern) angelegt, das aber wenig zum Thema beiträgt. Die Geschichte ist durchsichtig und arg gekünstelt, einziger Lichtblick Dani Levy als Psychiater, der seinen Sohn manipuliert und selber der Lust des Lebens frönt. Patron Karl (Levy), ein Schwerenöter und Lebenstherapeut, betrügt seine Frau Agnes (Sibylle Canonica) nach Strich und Faden. Karls jüngstes Lebenselixier heisst Sonja (Katja Kolm) und ist seine Sekretärin. Ausgangspunkt des Films ist Karls 60. Geburtstag. Der Jubilar eröffnet so nebenbei seinem Sohn Simon (Dimitri Stapfer), wie ihn die junge Liebe, sprich Sonja, verjüngt hat.

Notgedrungen willigt Karl in eine FKK-Reise mit seiner Frau ein, die Lunte gerochen hat. Derweil soll Simon auf Wunsch der Mutter daheim einhüten, Karls Referate und Reden mit Beihilfe von Sonja transkribieren. Man muss nicht viel Phantasie haben, um sich vorzustellen, was passiert. Der Papa ist weg, seine Geliebte aber frustriert und begehrlich. Und so bändelt Simon mit Sonja an oder umgekehrt. Der Rest ist Familiensache (siehe Filmtitel).

Der Berner Regisseur und Autor Jeshua Dreyfus hat eine Familienfarce mit autobiografischem Hintergrund inszeniert. Und dieser reale Hintergrund dünkt weitaus spannender als das filmische Produkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt wenige aberwitzige Momente, etwa wenn der FKK’ler Karl ein Kontrolltelefont macht, um Sonja an der langen Leine zu halten, oder Simon zwischen PC und Bett herumdümpelt.

Letztlich bietet der ganze Familien- und Beziehungsknatsch zu wenig Spannung und Lustgewinn. Der gestandene Filmemacher («Tatort: Die Musik stirbt zuletzt») und Schauspieler Daniel Levy aus Basel gefällt als jovialer Karl, der seine Familie manipuliert und heitere Miene zum bösen Liebesspiel macht. Der oft gelobte Dimitri Stapfer strahlt dagegen so viel aus wie ein müder Pizzakurier. Er spielt den Langweiler und das gestresste Weichei Simon, der dem Vater ein Kuckucksei ins Nest legt, trocken und empathielos. Das Vater-Sohn-Gerangel wirkt trotz Bemühen uninspiriert, vor allem aber weitgehend.

***°°°

Us

rbr. Mörderische Doppelgänger. Kürzlich führte der Münsteraner «Tatort» (Spieglein, Spieglein) ein Doppelgänger-Mörderspiel vor. Nett mit westfälischen, bodenständigen Charme. Der New Yorker Regisseur Jordan Peele, der 2017 mit dem Horrorthriller «Get Out» reüssierte, wollte es nun genau und noch blutiger wissen. Er liess rachsüchtige Doppelgänger auf Menschen los. «Us», heisst der Horrortrip, der irgendwo in Kalifornien spielt. Mit «Us» sind wir, ist eine schwarze amerikanische Familie gemeint. Die Vorzeichen sind düster: Ein neugieriges Mädchen verliert sich in einem Spiegelkabinett eines Vergnügungsparks am Strand – und ist traumatisiert. Ein Jahrzehnt und mehr später, aus Adelaide wurde eine verängstigte Mutter (Lupita Nyong’o), die eher widerwillig mit ihrer Familie jenen bedrückenden Ferienort Santa Cruz wieder aufsucht. Eines Abends steht eine vierköpfige Familie in roter Kluft vor dem Ferienhaus, stumm und bedrohend. Adelaide, ihr Mann Gabe (Winston Duke) sowie die Kinder Zora und Jason werden mit Schattenwesen konfrontiert, die ihnen frappant gleichen und sich rächen wollen. Und so beginnt eine mörderische Hatz über zwei Stunden, in der massenweise Menschen auf der Strecke bleiben – gejagt von Wesen in roter Kluft, mit Scheren bewaffnet. Sie sind keine Untoten oder Zombies, sondern Doppelgänger, «gezüchtet» und verdammt. Sie haben sich befreit und attackieren.

Was als Familiendrama beginnt, artet zur Horrororgie und Apokalypse aus. «Us» irritiert und schockiert. Peeles ungezügelter Horrortrip gerät aus den Fugen. Am Ende ist man sich nicht sicher, welches Spiel er mit den Zuschauern treibt: Wer ist wer, und wer überlebt: die Doppelgänger oder doch die wahren Vorbilder? Oder dient doch alles nur, um eine Fortsetzung zu inszenieren?

***°°°

If Beale Street could talk

I.I. Rassismus-Melodrama. Dies ist kein Blockbuster aus den USA, sondern ein leiser, stiller, poetischer Film über Rassenschranken in Harlem. James Baldwin verfasste 1974 nach dem gleichnamigen Song der Gospel-Sängerin Mahalia Jackson über die berühmte «Beale Street» in New Orleans seine bewegende Story über zwei junge Schwarze, die ihr Glück nicht leben können. Der übermächtige Rassismus kommt ihnen in die Quere. Regisseur Barry Jenkins (Oscar für «Moonlight») hat diesen wunderbaren Film zu einem Epos verdichtet, der trotz trister Geschichte eine träumerische, poetische Atmosphäre vermittelt, untermalt vom eindringlich-melancholischen Soundtrack des Komponisten Nicholas Britell. Man sieht die hübsche junge Schwarze Tish (KiKi Layne) mit ihrem Jugendfreund Fonny (Stephan James) übermütig herumtollen, mit 19 und 22 sind sie ein Paar. Fonny, der schon einige Jobs geschmissen hat, möchte gern Bildhauer werden und vielleicht später ins Ausland gehen, weg von Amerika. Tish arbeitet als Kosmetikverkäuferin in einem grossen Warenhaus, als einzige Vorzeigeschwarze. Tish wird schwanger von Fonny, früher als sie wollte. Fonnys ultrareligiöse, bigotte Mutter (Aunjanue Ellis) reagiert bestürzt und abwehrend, sie will die Schwiegertochter nicht akzeptieren. Bei einem Treffen beider Familien kommt es zum Bruch. Tishs Mutter (Regina King), die für ihre Rolle als Nebendarstellerin verdient einen Oscar erhielt, versucht erfolglos zu vermitteln. Das Drama nimmt seinen Lauf. Fonny wird verdächtigt, eine Weisse vergewaltigt zu haben, eine absolute Katastrophe, die ihn für Jahre hinter Gitter bringt. Ein weisser Polizist hatte Fonny identifiziert, obwohl er mit der Frau nichts zu tun hatte. Wie schon im

oscarprämierten Film «Green Book» wird die satanische Lust

erbärmlicher Schwarzenhasser in den Fokus gestellt, wo Schwarze sich mit Unschuldsbezeugungen und schlechten Anwälten kaum zur Wehr setzen können. In den USA sitzen mehr schwarze Verurteilte wegen Bagatellen Jahre ab, als Weisse je in diese Situation gelangen. Der Missstand hat Methode, dient der vorsorglichen Unterdrückung und

Angstmache. Daniel (Bryan Tyree Henry), Fonnys Freund, erzählt ihm, nachdem er zwei Jahre wegen Autodiebstahl einsass, dass er gar nicht autofahren könne. Der Rassismus hat bedenkliche Formen angenommen, eine neue Form der Sklaverei, nicht erst seit Donald Trumps Präsidentschaft, doch seine Äusserungen scheinen das Justizsystem, wie man mit Schwarzen umgeht, zu verstärken. Der Film erzählt in Rückblenden, Snapshots und eingeblendetem Dokumentationsmaterial von Polizeirazzien, den Drogenkriegen, der Gewalt unserer Tage. Tish und Fonny versuchen mit Achtsamkeit und Zärtlichkeit trotz Damoklesschwert Gefängnis ihre Lebendigkeit und Lebenslust mit ihrem kleinen Sohn zu bewahren. Fonny hat auf Anraten seines Anwaltes die Vergewaltigung zugegeben, um nicht noch länger jahrelang ohne Prozess im Gefängnis bleiben zu müssen. Ein bemerkenswerter Film, der unverblümt die Situation von Schwarzen in den USA beleuchtet.

*****°

Les Chatouilles

rbr. Von Streicheleinheiten gequält. Eine gewisse feminine Aufbruchsstimmung, Protest- und Aufklärungswelle durchströmt unsere Gesellschaft. Um nur einige Stichworte zu nennen: Rassendiskriminierung, Klimawandel, Gleichberechtigung, sexuelle Belästigung und Nötigung. Da ist es nicht erstaunlich, dass vermehrt auch «heikle» Themen die Leinwand heimsuchen. «#Female Pleasure» ist der erfolgreichste Dokumentarfilm 2018 in der Schweiz mit zurzeit über 50 000 Eintritten. Fünf Frauen wehren sich gegen männliche Drangsale in gewissen Kulturen, in Kirche und Gesellschaft, gegen Erniedrigungen und Unterdrückung. Ein Spielfilm, notabene aus Hollywood, schildert wie, rigide Bürger, der leibliche Vater inklusive, einen jungen Mann vom falschen «Glauben» abbringen wollen: «Boy Erased» (mit Lucas Hedges, Nicole Kidman und Russell Crowe) beschreibt eine moderne Gehirnwäsche. Der 19jährige Jared ist schwul und soll durch eine fragwürdige Therapie («Love in Action») umgepolt und wieder «normal» werden. Die sogenannte Konversionstherapie, eine Art Psycho-Exorzismus, wird in den USA auch heute noch angewendet.

Der französische Film «Les Chatouilles» (Kitzeln) von Andréa Bescond und Eric Métayer schildert die Nachwirkung traumatischer Begebenheiten aus der Kindheit. Die Tänzerin Odette kann ihren dunklen Kindheitserinnerungen nicht entrinnen – auch Jahrzehnte danach nicht. Die Achtjährige (Cyrille Mairesse) war den Nachstellungen und Berührungen des Hausfreundes Gilbert (Pierre Deladonchamps) ausgesetzt – quasi unter den Augen ihrer Eltern, aber ohne deren Wissen, sagen sie. Gilbert zog sich in unbeobachteten Momenten mit dem Mädchen zurück, spielte mit ihr, streichelte sie, befriedigte sich. Erst als Erwachsene kann sich Odette, verkörpert von der Regisseurin selber, einer Psychologin (Carole Franck) anvertrauen und ihre belastenden Erinnerungen aufbereiten. Es kommt zum Prozess.

Auch dank tänzerischer Intermezzi wird die Geschichte eines Missbrauchs nicht zum Psychohorror oder düsteren Seelen-Striptease. Andréa Bescond spielt die Hauptrolle, hat eigene Erfahrungen zuerst als Bühnenstück und jetzt als Film verarbeitet, zusammen mit ihrem Lebenspartner Eric Métayer, Trotz schweren Stoffes hat der Film eine gewisse Leichtigkeit. Vielleicht tragen die innere Befreiung des Opfers und die Entlarvung des Täter, des Pädokriminellen, dazu bei. Perfide ist die Aussage des Hausfreundes: «Ja, wenn du etwas gesagt hättest, dass du die Spiele nicht magst…» Er schiebt so dem Kind eine gewisse Schuld zu, und die Eltern haben die Zeichen ihrer Tochter nicht erkannt, haben versagt. «Les Chatouilles» verpasst keine Streicheleinheiten, sondern berührt und weckt auf. Der Film spielt mit verschiedenen Zeitebenen und Schauplätzen, fordert Aufmerksamkeit und Hinsehen, besonders in Zeiten, wo man gern auch mal wegsieht oder beschönigt.

*****°

My Masterpiece

rbr. Ein Schelmenstück. In todernsten Zeiten tun Komödien gut, besonders wenn sie einen gewissen Gaunercharme und Schelmenschalk haben. «My Masterpiece – Mi obra Maestra» nennt der Argentinier Gastón Duprat («The Distinguished Citizen») seinen jüngsten ironischen Sidekick. Da wäre mal ein knurriger, knorziger Künstler namens Renzo Nervi (Luis Brandoni), der immer weniger verkauft, je älter er wird. Den alten Misanthropen vertritt der agile Galerist Arturo Silva (Guillermo Francella). Der alte Pinselschwinger nervt und ist pleite. In Wut geraten, kündigt er gar die langjährige Freundschaft. Zu allem Unglück baut Renzo einen Autounfall und verschwindet von der Bildfläche. Ein toter Maler ist ein guter Maler, und der Wert seiner Werke steigt phänomenal.

Mehr sei hier nicht verraten. Mit Witz und Biss versteht es Gastón Duprat, die Kunstwelt als selbstverliebte Kapitalgang und arrogante Spekulantengesellschaft vorzuführen. Seine schwarze Komödie, stimmig und bissig, wartet obendrein mit einladenden Landschaftsbildern auf. Wie gesagt: ein Meisterwerk über Schein und Sein.

*****°

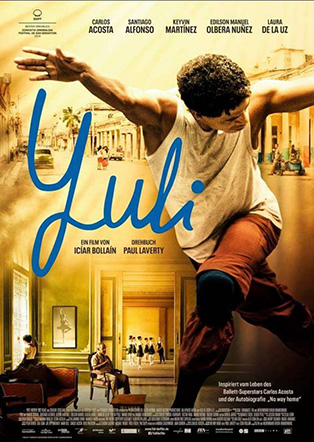

Yuli

rbr. Ein Tanzgott aus Kuba. Immer wieder taucht der Hinweis auf…nach wahren Begebenheiten. Ein Trend, der sich verstärkt hat. Aktuelle Filme wie «Vice» oder «On the Basis of Sex» geben solche Beispiele ab. Andere signalisieren einen realen Bezug, so auch im Fall von «Yuli», «inspiriert vom Leben des legendären Ballettstars Carlos Acosta». Wobei das Wort «inspiriert» stark untertrieben ist. Denn in diesem Biopic von Icíar Bollaín wird nicht nur Aufstieg und Triumph des Künstlers nacherzählt, er spielt auch selber mit, spielt sich selbst. Er blättert quasi in seinen Erinnerungen. Wichtige Ereignisse werden so nicht nur erzählt, sondern tänzerisch bewältigt und nachvollzogen. Carlos Acosta tritt als Autor und Regisseur einer Tanzperformance auf, die wichtige Lebensstationen, vor allem aus der Kindheit und den Anfängen betreffen.

Drei Tänzer verkörpern Carlos Acosta: Edilson Manuel Olbera Nuñez als Kind, Keyvin Martinez als junger Mann und Mario Sergio Elías als Mario, in den Tanzszenen, die Acostas Lebensschnittpunkte etwa die Auseinandersetzungen mit seinem Vater illustrieren. In den Strassen Havannas aufgewachsen, hat sich Carlos schon früh als Breakdancer hervorgetan. Sein Vater Pedro (Santiago Alfonso), ein einfacher, aber starrköpfige Lastwagenfahrer, hat früh das Talent seines Sohnes erkannt und zwingt ihn dazu, sich einer Ballettausbildung zu «unterziehen». Die Lehrerin Chery (Laura de la Uz) tut alles, um Carlos zum Spitzentänzer zu formen. Mit 18 Jahren wird der junge Kubaner, der lieber Fussballer geworden wäre, ans English National Ballet in London berufen. Es gibt Rückschläge (Verletzung), und er kehrt auch aus Heimweh nach Kuba zurück, bis er endgültig zum Weltstar aufsteigt: Er wird als erster schwarzer Romeo des klassischen Balletts (Royal Ballett) in London besetzt wird.

2016 beendete Carlos Acosta (heute 45) seine Karriere als klassischer Tänzer, gründete das Ensemble Acosta Danza in Havanna und die Stiftung Carlos Acosta Foundation, die sich um junge Talente kümmert. Fraglos könnte dieser herausragende Tänzer, Choreograph, Schauspieler und Förderer Stoff für mehrere Filme hergeben. Regisseurin Icíar Bollaín und Drehbuchautor Paul Laverty, der Ehemann von Bollaín, griffen auf Acostas Autobiographie zurück: «Kein Weg zurück».

«Yuli» nannte der Vater seinen Sohn mit Anspielung auf den Sohn des Ogún, eines Gottes der afrokubanischen Religion Santería. «Yuli» heisst auch das Acosta-Porträt, das nicht nur seine Erfolgsgeschichte erzählt, sondern zugleich Familiendrama, Gesellschaftsbild und begeisternder Tanzfilm ist. Der Spanierin Bollaín gelang es meisterhaft, all diese Elemente zu einem packenden stimmigen Schaubild zu verschmelzen, mit herausragenden Tänzern, Tänzerinnen bestückt und hinreissenden Choreographien (María Rovira u.a.) ausgestattet. Ein visuelles, auch emotionales Ereignis (Kamera: Alex Catalán), bei dem keine der 115 Minuten zu lang ist.

*****°

Captain Marvel

rbr. Marvels Superheldin. Schier unerschöpflich scheint das Reservoir der Helden im Marvel-Comic-Imperium. Laut Wikepedia beläuft sich die Anzahl der Figuren auf 6000 (eher unbekannte werden nicht mit gezählt). Der Comicverlag besteht seit 80 Jahren, New York. Marvel Entertainment wurde 2009 von Disney aufgekauft. Der erste Held hiess Captain America (während des Zweiten Weltkriegs). Später folgten Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk natürlich X-Men sowie The Avengers. Die erste Marvel-Heldin belebt nun die Leinwand (notabene nach der DC-Figur «Wonder Woman», 2017) in der 21. Marvel-Verfilmung. Weibliche Power liegt im Trend. Ursprünglich hiess die Top-Gun-Heldin Carol Danvers, mutierte zum Kree-Offizier Mar-Vell oder Vers und präsentierte sich nun als Captain Marvel. Eine Powerfrau mit Superkräften versteht sich. Sie kann wie eine Rakete fliegen, mit ihrer Energie Wände durchbrechen, Raumschiffe stoppen und natürlich massenhaft Gegner eliminieren. Im jüngsten Marvel-Spektakel «Captain Marvel» werden unter anderem die Geschichte ihrer Herkunft, ihr Hintergrund, ihre Beziehungen und Verflechtungen geschildert. Dabei spielen der zwielichtige Mentor Yon-Rogg (Jude Law) und Mitstreiter Nick Fury (Samuel L. Jackson), der spätere S.H.I.E.L.D.-Leiter, wichtige Rollen. Ben Mendelsohn verkörpert den vermeintlich bösen Skrull-Krieger Talos, der eine Schar Wesen anführt, sich in fast alle Gestalten verwandeln können, denen sie sich nähern. Als Pilotin Vers/Marvel, der ihre Vergangenheit abhandengekommen ist, macht Brie Larson eine exzellente Figur. Respekt. Die Oscar-Gewinnerin, 2015 für das Drama «Room», beweist physische Präsenz und schauspielerische Kondition. Die Comic-Verfilmung von Ryan Fleck und Anna Boden dauert satte 124 Minuten, die grössenteils mit ermüdenden Kampf- und Schlachtszenen überladen ist. Ruhige, idyllische Momente werden sparsam eingestreut. Für witzige Intermezzi sorgt allein ein Kater, das Röteli Goose. Die Samtpfote sieht kuschelig-schnurrig aus, kann aber auch anders und Tentakel ausfahren. Das undurchdringliche Wesen ist ein Flerken, Mitglied einer ausserirdischen Rasse.

«Captain Marvel» ist ein bombastisches Comic-Epos, das man auch ohne Vorkenntnisse verstehen kann. Es schaut zurück ins Jahr 1995, erzählt von verlorener Heimat, Flüchtlingen, von falschen Freundschaften und Feindschaften, Sehnsüchten und Solidarität. Natürlich müssen die Erde und Fremdlinge gerettet werden. Und es geht weiter in der Marvel-Produktionsstätte. Mit «Captain Marvel» und «Avengers Endgame» (April) geht die dritte Phase zu Ende. Sicher wird «Captain Marvel» in der vierten Phase wieder auftauchen, denn das Marvel-Universum ist schier unendlich…

***°°°

Die Reise des Bashô

rbr. Literarische Impressionen. Was sagt Ihnen Haiku? Es ist eine japanische Gedichtform, die bereits über 1200 Jahre alt ist. In drei Zeilen werden Stimmungen und Gefühle erfasst, die sich meistens mit der Natur befassen. Haiku ist die kürzeste bekannte Gedichtform und wurde von Bashô im 17. Jahrhundert wiederbelebt, geformt und literarisch etabliert. 17 Silben sollte ein Haiku umfassen. Wort-Fragmente, die offen bleiben und vom Leser praktisch vollendet werden.

Der Schweizer Filmer Richard Dindo ist fasziniert von dieser Poesie und hat sich auf die Spuren des Haiku-Meisters begeben. Im Herbst 1684 beginnt der japanische Dichter Matsuo Bashô (1644-1694), eine Wanderung durch unberührte Naturlandschaften, «um sich den Elementen auszusetzen» und seine Eindrücke in Versen festzuhalten. Er meditiert über Mond, Wind und Natur, die Zeit, das Leben und den Tod. Dindo («Homo Faber») rekonstruiert Momente, Begebenheiten, Sichten, beschwört förmlich die Natur und schickt den Mönch Hiroaki Kawamato auf «Die Reise des Bashô». Er verkörpert den Pilger der Natur. Bashôs Texte und Tagebuchaufzeichnungen dienen als Reiseleitung und Kommentar, vorgelesen vom Schauspieler Christian Kohlund.

Mit Säckchen, Hut und Stab ausgestattet, stampft der Wanderer um die 40 in Sandalen los – für die letzten zehn Jahre seines Lebens. Es ist Herbst, der Wind pfeift, rau und mächtig. «Ich habe mich entschlossen, mich den Elementen auszusetzen», notiert er in seinem Tagebuch. «Der Wind zieht durch meinen Körper.» Er durchstreift die Provinz Yoshino, sieht den Vulkan Fuji, den höchsten Berg Japans, kämpft sich durch den Schnee, erfreut sich am Frühling, erlebt die Kirschblüte und ruht sich Ende April vom Reisen aus. Ein jüngerer Mann, Bewunderer und Begleiter, will mit ihm, das «Werk der kreativen Natur» erfahren. Stationen bei einer Teezeremonie, Begegnung mit einer Kurtisane, Naturschauspiele. Irgendwann erreichen sie Matsushima an der gleichnamigen Bucht mit rund 260 Inseln, einem «der schönsten Orte Japans», heisst es.

Bashôs Pilgerreise endet im Sommer 1694 in Osaka, er ist jetzt 50 Jahre alt und schwach geworden, Zeit für ihn zu schlafen, zu «entschlafen». Der Vollmond steht, Krähen fliegen umher, und eine letzte Frage bleibt «Ist die Welt ein Ort der Illusion?».

So endet die filmische «Reise des Bashô», die Richard Dindo 2017/2018 unternommen und inszeniert hat. Eine Hommage an den Dichter und Zen-Buddhisten Bashô, der heute noch in Japan verehrt wird. Er stammte aus einer Samurai-Familie, entzog sich dann jedoch dem Feudaldienst und soll sich mit 22 Jahren in ein Kloster bei Kyoto zurückgezogen haben. Ab 1667 widmete er sich der Poesie und schuf Haiku-Gedichte. Ein Asket, der höchst bescheiden lebte. Diese Schlichtheit spiegelt auch seine Haiku-Dichtung wieder. Er drückte sich in Naturbildern aus – vom Vollmond bis zur Iris oder Grille, vom Wind bis zu Blüten. Ziel seiner «Pilgerreisen» war die Natur. Dindo versucht, Bashôs Verse und Texte nicht einfach zu bebildern, sondern impressionistisch umzusetzen und zu verschmelzen.

«Es ist eine Art ‚Mischfilm‘, weder rein dokumentarisch noch Spielfilm. Er hat keine Dialoge, nur Situationen. Die Bilder werden durch Ausschnitte aus den Reisetagbüchern kommentiert. Der Dichter wird durch seine eigenen, autobiografischen Texte porträtiert», erklärt der Regisseur. Seine Streifzüge durch Naturlandschaften in Japan, scheinbar unberührt und unbeschadet auch nach 350 Jahren, wirken wie Impressionen zu den Bashô-Texten. Der Film wird zur Zen-Betrachtung. Dindo und Kameramann Roger Watch entwerfen Stillleben und beschwören so die Unvergänglichkeit der Natur.

Dindo liebt es, Worte und Bilder zu verbinden, zu verschmelzen, Literatur nachzubilden, zu visualisieren. Das hat er 2015 mit seinem Film «Homo Faber (Drei Frauen)» umgesetzt. Auch dazumal lieh Christian Kohlund seine Stimme. Dindo erklärte seine Ambitionen, sein Credo in einem Interview: «Mit Worten sagen, was Bilder nicht zeigen können, und mit Bildern zeigen, was Worte nicht sagen können.» (Interview in Literatur und Kunst Nr. 76 (02/2015). Mit diesem Bashô-Filmessay hat Richard Dindo den Gipfel seiner literarisch-filmischen Reisen erreicht.

*****°

Vice – Der zweite Mann

rbr. Teuflischer Drahtzieher. Nein, für einen Oscar hat es Christian Bale, dem Hauptdarsteller in «Vice», nicht gereicht, obwohl er sich mit Haut und Haaren in die Rolle reingekniet, Kilos angefressen und den wahren US-Vizepräsident Dick Cheney studiert hat. «Wenn ich mich in eine Filmfigur verwandel, dann nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich», behauptet Bale. Er hat einen tollen Job gemacht. Respekt. Der Spielfilm «Vice» von Adam McKay (Buch und Regie) zeichnet teils genüsslich ironisch, teils semidokumentarisch das Streben und Agieren des Politstrategen Richard Bruce «Dick» Cheney nach, der unter George W. Bush (Sam Rockwell) acht Jahre lang die politischen Fäden zog, die Kriege in Afghanistan und Irak mitzuverantworten hatte und vieles mehr wie etwa die Anwendung von Folter. Er schätzte auch den Terroristen Abu Mus und die Al-Qaida falsch ein. Er war ein teuflischer Drahtzieher, der ein perdides Netz im und ums Weisse Haus aufzog, aber nie für seine Polittaten angeklagt und zur Rechenschaft gezogen wurde.

Filmer Adam McKay spannte den Bogen seiner Politrekonstruktion weit, zu weit. Er packte in die überlangen 134 Filmminuten alles rein, was er kriegen konnte und überfrachtete seine Bio-Historie. Cheneys Ränkespiele, seine schlauen Politschachzüge, die Mitspieler Bush und Donald Rumsfeld (Steve Carell), Opfer Colin Powell (Ryler Perry), die kluge Partnerin und Stütze Lynne (Amy Adams), die Alkoholprobleme im Anfang, die väterliche Solidarität zur lesbischen Tochter Mary (Alison Pill) und vieles mehr finden sich in dem ausgewalzten Porträt eines gefährlichen Mannes im Polit- Hintergrund. Der Zuschauer wird überrollt mit Fakten, Episoden, Blitzlichtern.

Was bleibt? «Der zweite Mann» hinter dem US-Präsidenten ist eine Gefahr, wenn er Cheney heisst und rigoros Macht ausübt – natürlich zum Wohl der USA. Das kommt einem sehr bekannt angesichts eines Machtmenschen wie Trump. Immerhin, bei den Oscars 2019 wurde «Vice» nur einmal ausgezeichnet – für bestes Makeup und Frisuren.

***°°°

Tel Aviv on Fire

rbr.– Schelmischer Grenzverkehr. Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, eine Komödie zu drehen, die sich mit der palästinensischen und israelischen Realität befasst, war sich Autorenfilmer Sameh Zoabi bewusst. Und das geht so: Salam (Kais Nashif) um die 30 ist Palästinenser und pendelt zwischen seinem Wohnort Jerusalem und Ramallah in Palästina. Hier arbeitet er an der populären arabischen TV-Serie «Tel Aviv on Fire» mit und muss immer wieder einen Checkpoint passieren. Er macht notgedrungen die Bekanntschaft des israelischen Offiziers Assi (Yaniv Biton), Chef des Grenzübergangs, dessen Frau samt Schwiegermutter Fans der arabischen Soap sind. Als Assi dahinterkommt, dass Salam am Drehbuch mitarbeitet, setzt er den Fernsehmitarbeiter unter Druck, will den Inhalt beeinflussen. Salam, eh nicht besonders ideenreich, nimmt die massiven Anregungen Assis auf, hat Erfolg, wenngleich die Produzenten misstrauisch werden. Parallel zur Soap-Produktion um die arabische Spionin Manal alias Rachel (Lubna Azabal), die den israelischen Militärführer Yehuda umzirzen und aushorchen soll, läuft eine reale Liebesgeschichte. Salam ist in Miriam (Maisa Abd Elhadi) verliebt, doch die hat nicht viel übrig für einen allzu sachlichen, spröden Typen wie Salam. Sie wünscht sich mehr Romantik, kann sie haben in einer Soap, die Salam schreibt…

Regisseur und Autor Sameh Zoabi jongliert geschickt zwischen bunter Fiktion (TV) und staubiger Wirklichkeit, zwischen den Grenzen – spritzig, komisch, spitzbübisch. Die Ebene der Soap, die im Jahr 1967 spielt – überzeichnet, klischeehaft, kabarettistisch – nutzt der Palästinenser Zoabi, um mehr zu sagen und anzusprechen, als in einem normalen Kinofilm möglich wäre, meint der Autor. «Was ich interessant finde, ist, dass die Menschen die sich Soaps ansehen, das Schauspiel und den unkomplizierten Dialog glaubhafter finden als das subtile Schauspiel und den Dialog von Spielfilmen.» Auch so kann man der Realität nahe kommen und sie aufs Korn nehmen. Und Filmheld Salam steht für einen jungen Mann auf der Suche, hin- und hergerissen zwischen den Lagern, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Unruhe und Unsicherheit. Vergnüglich trotz trister Realität.

****°°

Hard Powder

rbr. Zahn um Zahn in Eis und Schnee. Das kommt einem schon etwas bekannt vor: Ein Mann sieht rot, aber nicht zwischen Asphalt und Beton, sondern zwischen Eis und Schnee irgendwo in den kanadischen Rockies, zwischen Alberta und Denver. Ein junger Mann wurde hingerichtet, der Sohn des Schneepflugfahrers Nels Coxman (Liam Neeson). Der Vater, just als Ehrenbürger vom Touristenort Kehoe ausgezeichnet, ist mit der laschen Arbeit der örtlichen Polizei nicht zufrieden und beginnt nachzuforschen. Sein Sohn ist anscheinend in Drogendeals verwickelt, und der schweigsame Nels, der auch seine Frau (Laura Dern) nicht einweiht, kommt den Tätern und Beteiligten auf die Spur, als sein Bruder Kyle (Michael Richardson) ihm entscheidende Tipps gibt. Als der auch umgebracht wird, wird Nels erst recht zum eiskalten Killer. Einer nach dem anderen, die verwickelt sind, werden regelrecht kalt gemacht, bis der Rächer zum Boss Viking Calcote (Tom Bateman) vordringt. Dass der Drogenlord und Utah-Häuptling White Bull und sein Sohn verdächtigt und in die Geschichte gezogen werden, gibt dem Thriller einen zusätzlichen sozialkritischen Touch.

Der norwegische Regisseur Hans Petter Moland inszenierte das Remake von «Einer nach dem anderen», das er 2014 in Norwegen gedreht hatte, gleich selber – als eiskalten, fast lakonischen Rachefeldzug in Kanada. In Liam Neeson fand er einen idealen Vollstrecker. 24 Leichen pflastern den Weg des wortkargen Rächers. Und bisweilen ist auch sarkastischer Humor dabei, den Moland bereits vortrefflich in seiner schwarzer Komödie «Ein etwas sanfter Mann» mit Stellan Skarsgård («The Avengers») pflegte. Wer’s kühl liebt, wird mit «Hard Powder» bestens bedient.

****°°

The Prodigy

rbr. Kein Ende in Sicht. Ohio. Dem gewieften Kinokenner schwant nicht Gutes, als ein Frauenmörder am Werk ist und seinem Opfer eine Hand abschneidet. Die Frau kann sich befreien und fliehen. Parallel zur gleichen Zeit wird ein Kind geboren – in Pennsylvania. Die Eltern, Sarah (Taylor Schilling) und John Blum (Peter Mooney) sind überglücklich über ihren Sprössling Miles. Doch schon als Kleinkind zeigt er ungewöhnliche Fähigkeiten, ist seinem Alter weit voraus: Ein Wunderkind (prodigy)? Und dann kommt’s, wie’s in einem Horrorfilm kommen muss: Teenager Miles (Jackson Robert Scott) birgt einen bösen Geist, die Seele des Serienmörders Edward Skarka, in sich, der zwar erschossen wurde, doch keine Ruhe findet, er muss das letzte Opfer töten. Alles klar? Die Geschichte eines Besessenen ist nicht ganz neu, doch Regisseur Nicholas McCarthy versteht sein Handwerk. Der Zuschauer ist den Akteuren immer ein bisschen voraus. Das erhöht den Spannungsgrad, und Scott als Miles mit den Kulleraugen entwickelt unschuldig-teuflische Qualitäten. Gut inszeniert trotz bekannter Zutaten. Nur deutet alles darauf hin, dass der Schrecken noch nicht zu Ende ist. Eine Fortsetzung droht dank Miles – Schreck lass nach!

***°°°

to be continued