«Peter Handke: Eine epische Maigeschichte»

Von Ingrid Isermann

Peter Handkes (*1942) neue Erzählung heisst «Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte». Was es mit dem zweiten Schwert auf sich hat, erschliesst sich erst langsam später. Doch wie hier auch Alltägliches, Nebensächliches, Bedeutendes mit genuinen poetischen Betrachtungen auf frühlingshaften Spaziergängen zur Hauptsache wird, das ist Leben in Literatur verwandelt. Und vice versa.

«Das also ist das Gesicht eines Rächers! sagte ich zu mir, als ich mich an dem bewussten Morgen, bevor ich mich auf den Weg machte, im Spiegel ansah»: Handke wirft den Blick eines Rächers in den Spiegel – Selbstironie en passant? Das steht ihm gut, dem seiner proserbischen Haltung wegen umstrittenen Autor und gefeierten Nobelpreisträger (2019), der sich seit seiner «Publikumsbeschimpfung» (Theaterstück 1966) um Kritiker foutierte. Es ging ihm dabei generell ums Theater, sprich Kritik im Allgemeinen, die in Handkes Fokus steht. Kritik im Besonderen an die Adresse von Zeitungen und Journalisten, aufzuzeigen, dass die «…besser wissenden, allesdeutenden, allesbeurteilenden, den Dingen enthobenen…» Medien für leichtfertige oder auch falsche Meldungen keine Verantwortung übernehmen, wenn sie einmal in der Welt sind und so «den wehrlosen Opfern nie wiedergutzumachendes Unrecht zufügen», wie es im neuen Erzählband heisst. Die Diskrepanz zwischen Journalismus und Literatur gleicht tatsächlich gewissermassen einem Akt auf dem Hochseil. Da hilft anscheinend oft nichts anderes, als sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.

«Während der drei Tage vor meinem Mich-auf-den-Weg-Machens für die Rache-Aktion zog ich mich fast stündlich eigenhändig am Schopf, aber nicht, um mich vom Boden abzuheben und fort, hinter die Horizonte, zu schrauben, sondern um mich zu verankern, oder bodenständig zu machen, da mit beiden Beinen zu stehen, wo ich jetzt und hier war, und, o Wunder oder auch nicht, für einmal heimisch war. Wie rupfte ich jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen mir den Schopf, mit der linken Faust, dann mit der rechten, riss und rüttelte, stark und stärker, nah an einem Gewaltakt gegen mich selber – von aussen gesehen vielleicht einer, der dabei war, sich selber den Schädel abzureissen -, und spürte das doch als eine Wohltat, die von oben nach unten allmählich bis in die Schenkel, die Knie, die kleinste Zehe den ganzen Körper, und nicht allein den, erfüllte, still durchpaukte, tonlos durchtrommelte mit von Stunde zu Stunde neu bedrohter Ortsfestigkeit.

Jene Tage freier Zeit, sie waren dabei spürbar befristet, und am deutlichsten bekam ich das zu spüren beim Blick von der Strasse aus in die leeren Schulräume. Alle die grossen Fenster waren schon geputzt, Boden und Tische gewaschen-gewischt. Doch hatte solch Bild der Befristung, ähnlich all den anderen örtlichen Zeitgrenzenbildern, nichts Eintrübendes».

Während des Lesens kommen einem fortwährend eigene Gedanken in den Sinn, ja, wie war das eigentlich damals? Die Schulräume, die Wandtafel, der Globus in der Ecke, oder ist hier gar der Corona-Stillstand hellseherisch vorweggenommen? Entschleunigung ist bei Peter Handke kein Modewort. Für den in Chaville bei Paris lebenden Autor ist es seine ureigene Methode, der er nachlebt. Wer in dieser Erzählung eine stringente Handlung oder einen Plot erwartet, sucht vergebens. Manche Kritiker fanden die Beobachtungen und Betrachtungen daher langweilig, denn es gibt keine Handlung, die einem Höhepunkt zustrebt, doch die Sätze nehmen einem mit auf eine meditative Reise, fernab von Ort und Zeit. Zeilen reinster Meditation, ein epischer Ton der Mystik. Im Augenblick liegt Ewigkeit, wäre eine Interpretation solcher Zeilen, deretwegen man das Buch gerne zweimal in die Hand nimmt.

Was nun hat Handkes heftigen Zorn erweckt? Es war ein Zeitungsartikel, der auf ihn abzielte, seine Mutter (1920-1971), eine Kärntner Slowenin, sei eine der Millionen aus der einstigen grossen «Donaumonarchie» gewesen, für welche die Einverleibung Österreichs ins «Deutsche Reich» Anlass zu Freudenfesten gewesen sei, seine Mutter habe gejubelt. Sie sei eine Anhängerin, eine Nazi-Parteigenossin gewesen. Eine Photomontage zeigt mit stark vergrössertem Kopfbild seine damals siebzehnjährige Mutter, eingefügt in eine heil-schreiende Menschenmasse auf dem Heldenplatz. Handke ist empört und will die Journalistin, die ganz in der Nähe seiner Wohnung bei Paris lebt, aufsuchen und zur Rede stellen. In der Hosentasche mit einem Klappmesser bewaffnet, macht er sich mit düsteren Gedanken auf den Weg. Die Reflektionen über Frauen begleiten ihn auf der Tramfahrt, wo er im Lautsprecher die Stimme einer ehemaligen Freundin erkennt, die zu einer Feindin wurde. Ein umgekehrtes MeToo? Die zirkulierenden Gedanken verhindern planmässig vorzugehen, sondern stattdessen ständig abzuschweifen, physisch und mental. «Als ich an mir herabschaute – , merkte ich, dass meine Füsse in völlig verschiedenfarbigen Socken steckten».

Vor allem die Einbildung sei es, so Handke, und nicht die Vernunft, die den Anschein von Schönheit, von Glück und Gerechtigkeit hervorbringt: «Einbildung Gerechtigkeit, in meiner Einbildung gibt’s keine Gerechtigkeit mehr auf Erden ohne Gewalt, und von daher das Recht des Schwertes, gegen das scheinbar höchste Recht, welches die höchste Ungerechtigkeit ist, nicht nur im Fall «Meine Mutter». Recht des Schwertes: wahrhaftes Recht! Für die Übeltäterin von jenseits des Flusses, die auf der anderen Seite des Wassers lebt, ist es die höchste Gerechtigkeit, sie, so oder so, zu töten».

Auf dem Weg zu Fuss durchs Gestrüpp und die blühende Natur und der Fahrt mit dem Tram über das Ile-de-France-Plateau zu seiner Gerechtigkeit begegnen Handke Zeichenhaftigkeiten, wie ein pensionierter Richter, die ihn mehr oder weniger zu bestätigen scheinen, bis er zu bedenkenswerten Gedankenspielen des Scheins gelangt: «… den Schein als Zusatz. Mit anderen Worten: Licht? Glanz? Schimmer? Halo? Glorie, himmlische, irdische? Also, der Schein, den ich meine, ist der Schein, und er ist durch kein anderes Wort zu ersetzen, Schein ist nicht Einbildung, und er wird auch nicht hervorgerufen von der Einbildungskraft, aus dem Nichts. Der Schein, er ist für sich, und von sich aus, Materie; ist Stoff; Urstoff, Stoff der Stoffe. Und die Materie des Scheins ist unerforschlich, zu erforschen von keiner der Wissenschaften, auch nicht zu bemessen nach Länge, Breite, Höhe und Volumen mit der Mathematik, der hellsten der Wissenschaften, und der falschesten – dabei doch die meine, meine erste… Ja, erforschen, was zu erforschen ist, und das Unerforschte schweigend verehren. (…) Pazifik des Scheins. Ohne Schein: ich und mein Nichts».

Und was ist mit der Rache des Rächers der Mutter? Es kommen ihm, nicht nur im Traum, Erinnerungen an sie hoch, an ihre Schwermut, an ihr Schicksal, an ihr Erzählen, an ihr Lachen, an ihre Schönheit. In einer Gaststätte meint der Autor, die Täterin, «diejenige, die ihre Ahnungs- wie Achtlosigkeit meiner Mutter ins Grab nachgerufen hatte», in einer Fernsehsendung zu erkennen, «sie schrieb immer etwas auf mit einem überlangen Bleistift, von dem ich wünschte, er bräche in der Mitte entzwei».

Doch plötzlich rollten die Murmeln woandershin, die Übeltäterin gehörte gar nicht in seine Geschichte, es war kein Platz für sie darin. Und das war seine Rache. Das genügte und wird Rache genug gewesen sein. Das zweite Schwert.

Peter Handke

Das zweite Schwert.

Eine Maigeschichte

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

Paperback, 158 S.

CHF 29.90

ISBN 1978-35-18429402

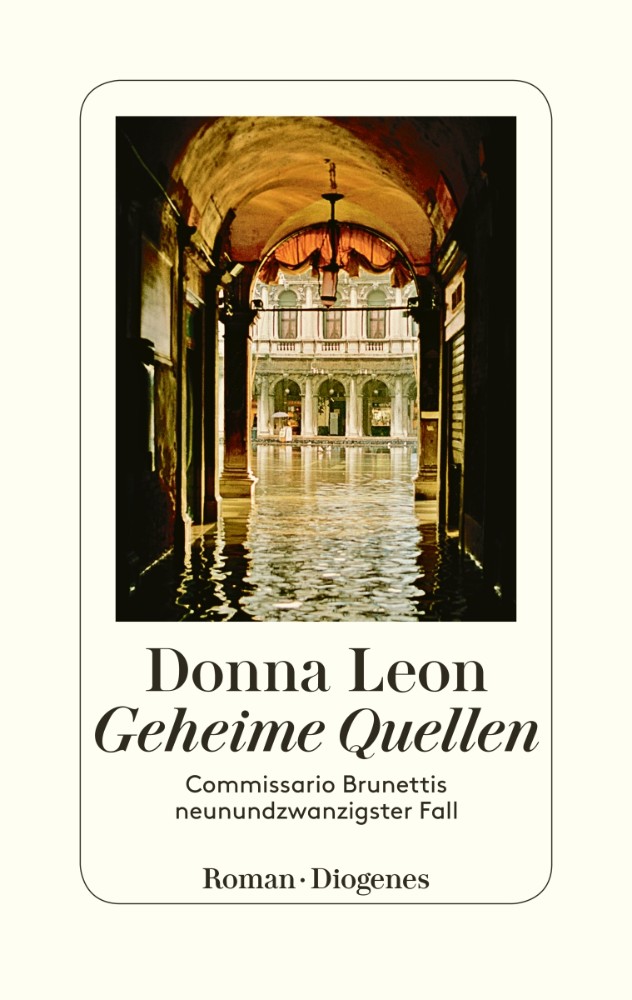

«Donna Leon: Geheime Quellen»

I.I. Wieder einmal greift Donna Leon ein aktuelles Thema auf: das der Wasserverschmutzung. Wasserknappheit oder durch Chemikalien und Abwasser verschmutztes Wasser sind eine ständig wachsende Bedrohung. Die Täter bleiben oft im Verborgenen und sind durch ein dichtes Geflecht an dunklen Machenschaften geschützt. Commissario Brunetti braucht all seine Imaginations- und Willenskraft, um hinter die mörderischen Verwicklungen zu kommen. Das liest sich wie immer mit steigender Intensität als spannender Kriminalfall grössten Ausmasses mit Folgen für die Gewässer des ganzen Veneto.

Mitten im Hochsommer ruft eine Ärztin aus dem Ospedale Fatebenefratelli in der Questura an, ihre Patientin wolle die Polizei sprechen und nicht den Pfarrer. Brunetti und Griffoni finden sich sofort am Sterbebett ein. Auch wenn Benedetta Toso kaum mehr sprechen kann, wird doch klar, dass etwas mit dem Tod ihres Mannes vor ein paar Wochen nicht stimmt.

Als Vittorio Fadalto in einer Sommernacht auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Motorrad verunglückt, glauben alle an einen Unfall. Nur nicht seine Frau, die Brunetti um Hilfe bittet. Wollte tatsächlich jemand Fadalto etwas Böses? Oder sind das nur Hirngespinste seiner schwerkranken Frau? Spuren hat der Commissario so gut wie keine. Aber er hat am Totenbett versprochen, dass Benedetta Tosos Mann Gerechtigkeit widerfahren soll. Und wieder einmal zeigt Commissario Brunetti mit Herz und Augenmass, was einen guten Polizisten ausmacht.

Donna Leon

Geheime Quellen

Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz

Diogenes

Hardcover Leinen

320 S., CHF 32. € (D) 24. € (A) 24.70

ISBN 978-3-257-07099-6

Leseprobe:

Ein Mann und eine Frau näherten sich, ins Gespräch vertieft, dem Ponte dei Lustraferi, schweißgebadet an diesem Nachmittag Ende Juli. Auf der breiten riva kannte die Sonne keine Gnade; grelles Licht sengte ihre Rücken, und das blendend weiße Pflaster sandte die Strahlen in ihre Gesichter zurück.

Der Mann trug sein Jackett – einen Finger in der Kragenschlaufe – über der Schulter. Die Frau trug eine beige Leinenhose und ein langärmeliges weißes Leinenhemd und hatte ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz hochge- bunden. Am Fuß der Brücke blieben beide plötzlich wie angewurzelt stehen; im Rio della Misericordia versperrte ein großes Boot allen anderen die Zufahrt in den kleineren Rio dei Lustraferi. Der Wasserpegel dieses kleineren Kanals war nur noch halb so hoch, denn er war auf einer Strecke von fünfzig Metern durch zwei Spundwände abgeriegelt.

Schlamm und eine unappetitliche schwarze Masse waren an den Rändern zurückgeblieben und in der Mitte des Kanals ein breiter, öliger Film. Zwischen der Brücke und der Spundwand lag ein Baggerschiff mit einem Container am Bug, in den die Baggerschaufel den Bodensatz aus dem Kanal entlud. Eine Bö von der Lagune trieb den Fäulnis- geruch vor sich her, ohne den Ölfilm auch nur zu kräuseln. Ein jaulender Dieselmotor saugte das Wasser durch einen dicken, über die Spundwand hängenden Schlauch und spie es auf der anderen Seite wieder aus.

»Oddio«, sagte Commissario Claudia Griffoni. »Ich habe noch nie dabei zugesehen.«

Guido Brunetti, ihr Freund und Kollege, den rechten Fuß auf der ersten Brückenstufe, in Entdeckerpose wie Hernán Cortés am Pazifik, rief entzückt: »Bei mir ist es auch Jahre her!«

»Ich habe mir noch nie überlegt, wie man das macht«, rief Griffoni voller Neugier und ging die Stufen hinauf, um besser zu sehen.

»Wo haben die nur das Geld dafür her?«, murmelte Brunetti, während er ihr folgte. Gerade heute hatte im Gazzettino ein langer Artikel über all die Infrastrukturprojekte gestanden, die aus Geldmangel beschnitten oder ganz ge- strichen worden waren. Das Nachsehen hatten einmal mehr: die Alten, die Jungen, friedliche Bürger, Studenten, Lehrer, ja selbst die Feuerwehr. Wo um alles in der Welt nahm der Bürgermeister, deus ex machina, die nötigen Mittel für die Reinigung der Kanäle her?

»Er wirft uns ein paar Krumen hin«, bemerkte Griffoni.

Brunetti betrachtete den Schlick, jahrzehntealten Schlamm und Abraum, der da ans Licht befördert wurde. Die schwarze Schmiere begann dicht unterhalb der Hochwasserlinie. Dunkel, modrig, übelriechend, glitschig und glatt erinnerte er an eine Fäkalienmulde. In Brunetti stieg nackter Ekel auf. »Wie passend, dass ausgerechnet er uns das vorsetzt«, sagte er.

Doch trotz des Gestanks rührten sie sich nicht vom Fleck. Brunetti fühlte sich in seine Kindheit zurückver- setzt, als die Kanäle noch von Hand und wesentlich häufiger gereinigt wurden. Er erinnerte sich an die Holzstege, auf denen Arbeiter mit Schaufeln und Eimern behende wie Katzen herumkletterten.

Da donnerte es so laut, dass sie sich die Ohren zuhielten. Der Bagger hatte sein schwarzes Riesenmaul für eine Verschnaufpause aufs Deck des Bootes fallen lassen.

In der Führerkabine war ein Mann in dunkelblauem Overall zu erkennen, der, eine Zigarette im Mundwinkel, mit beiden Händen die Knöpfe und Hebel der Maschine be- diente. Wie sehr hatte Brunetti sich früher gewünscht, selbst einmal eine solche Arbeit zu haben: fast wie ein Spiel, aber mit so viel Macht! Griffoni wirkte nicht minder gebannt, auch wenn die Stadt wohl kaum eine Frau als Kranführer einstellen würde, und schon gar nicht eine Neapolitanerin.

In stillem Einvernehmen liefen sie ganz über die Brücke hinüber und beobachteten von der anderen Seite aus, wie die zusammengebissenen Zähne vom Deck aufschwebten und der Bagger schließlich über dem Kanal sein grässliches Maul aufriss und die Zähne im Wasser versenkte.

Der Mann betätigte einen Hebel, der mächtige Stahlarm schwenkte ein kleines Stück nach rechts, ruckelte und kam dann aus der schmutzigen Brühe ans Licht. Die Plastik-, Gummi- und Eisenreste zwischen seinen Lefzen erinnerten Brunetti an einen riesigen Rottweiler über einer Schüssel Spaghetti. Wasser troff in den Kanal; dann schwenkte das Maul zum Bug des Boots, wo bereits ein ganzer Berg schlammigen Unrats lag. Die Zahnreihen klappten auf, und der Schrott klirrte und schepperte auf den Haufen. Mit ein paar Handbewegungen befreite der Arbeiter die Zahnlücken von den letzten Resten, und schon schwenkte das Maul zurück und tauchte aufs Neue ins Wasser.

Erst jetzt bemerkten sie einen zweiten Arbeiter, der mit einer Schaufel auf der riva stand. Sobald der Bagger abschwenkte, ging dieser über ein Brett an Bord und schippte die Abfälle auf einen Haufen: verrottende Plastiktüten voller Flaschen, ein kaputtes Radio, einen Fahrradreifen und andere, zur Unkenntlichkeit vergammelte Gegenstände.

Immer noch konnten sie sich von dem Anblick nicht lösen und blieben in stillem Einverständnis stehen.

Plötzlich sprang der Baggerführer auf, stieg die Sprossen hinunter an Deck und spähte über den Bootsrand. Er schirmte die Augen ab und starrte angestrengt in die dunkle Brühe. Dann stellte er den Motor leiser, winkte den anderen zu sich und zeigte auf die Stelle im Wasser. Was sie sagten, war nicht zu hören, doch die Heftigkeit der Gesten sprach eine deutliche Sprache.

Brunetti fiel auf, wie steif die zwei Männer sich auf einmal bewegten. Während der Baggerführer in die Kabine zurückkehrte, wirkte er widerwillig, ganz so, als wollte er lieber nicht weitermachen.

Bitte nicht, flehte Brunetti innerlich; laut aussprechen wollte er seinen Gedanken nicht, aus Furcht, sich vor Griffoni lächerlich zu machen, falls der Bagger ihn eines Besseren belehren sollte. Er blickte auf seine Hände, die sich um das Eisengeländer der Brücke spannten, die weiß hervortretenden Knöchel. Griffonis Hände sahen genauso aus. Aus dem Augenwinkel bemerkte er ihr angespanntes Pro- fil, die starre Kinnpartie.

In diesem Moment ließ der Baggerführer seine Hebel los, sprang aufs Deck hinunter und spähte erneut über den Bootsrand. Er wechselte einen Blick mit seinem Kollegen, der zurück auf der riva war, zuckte schließlich die Schultern und kehrte in den Führerstand zurück.

Der Motor wurde lauter. Griffoni und Brunetti nahmen Haltung an, tauschten einen kurzen Blick und ließen den Kanal nicht mehr aus den Augen.

Man hörte die Kupplung und das Knirschen der Kette. Erst kam der Baggerarm aus dem Wasser, dann die Schaufel an seinem Ende.

Brunetti zwang sich, nicht wegzusehen. Griffoni neben ihm war zur Salzsäule erstarrt.

Der Eisenkopf schwenkte kurz in die andere Richtung. Als er sich ihnen zuwandte, erkannten sie den schmutzig weißen Leichnam eines Kühlschranks. Klein, wie er war, hätte er Brunetti kaum bis zur Hüfte gereicht. Mit seiner an einem Scharnier baumelnden Tür sah er aus wie Kriegsbeute.

Brunetti und Griffoni sahen einander an. Erst lächelte sie, dann Brunetti mit einem Achselzucken. Ohne ein Wort wandten die beiden sich ab und ließen die Brücke hinter sich.