«57.Solothurner Filmtage 2022: Der Schweizer Film lebt!»

Von Rolf Breiner

Nach der Online-Ausgabe 2021 hoffen die Solothurner Filmtage 2022 auf Wiederbelebung, d.h. Vorführungen vor Ort mit Publikum, soweit Corona und der Bundesrat es zulassen. Die Werkschau des Schweizer Films steht im Zeichen der Romandie und der Produzentinnen. Von den 596 eingereichten Filmen werden 157 aufgeführt (Stand: Ende Dezember 2021).

Für die 57. Solothurner Filmtage wurden 596 Filme eingereicht, 157 davon wurden selektioniert (78 Langfilme, 79 Kurzfilme). Fast die Hälfte der ausgewählten Langfilme stammt aus der Romandie. Damit ist der Anteil der französischsprachigen Produktionen historisch gross. Erleben die Filmtage gerade ein welsches Wunder?

Die Solothurner Filmtage haben turbulente Monate hinter sich. Nach den coronabedingten drastischen Einschränkungen vor einem Jahr und der überraschenden Verabschiedung der Direktorin Anita Hugi im Sommer 2021, die zwei Jahre (seit 2019) den Kulturevent leitete und organisierte, stehen die Filmtage vor neuen Herausforderungen. Das Duo Marianne Wirth (Programmattache) und David Wegmüller (Programmleitung) haben die künstlerische Leitung übernommen, Veronika Ross ist für die Administration zuständig. Die Querelen an der Aare blieben nicht ohne Wirkung. So müssen sich die Filmtage neu vorerst mit 440 000 Franken Subventionen vom Bund begnügen (bei einem Budget von rund drei Millionen Franken). In Aussicht gestellt war eine Erhöhung von 20 000 Franken, die wurde jedoch vorläufig auf Eis gelegt.

Die Entscheidung hatte jedoch keine entscheidenden Auswirkungen auf die Ausgabe 2022. Traditionell werden die Filmtage von einem Bundesrat eröffnet, wie schon 2020 wird Alain Berset für eine launige Einstimmung sorgen. Die 57. Ausgabe startet am 19. Januar mit dem Porträt «Loving Highsmith» von Eva Vitija. Sie wirft in ihren Film ein Licht auf das Doppelleben der berühmten Thrillerautorin Patricia Highsmith. Die Literatin wäre just an diesem Tag 101 Jahre alt geworden. Geboren 1921 in Texas, gestorben im Februar 1995 in Locarno, hat sich Highsmith mit der Figur des smarten, kriminellen Mr. Ripley unsterblich gemacht. Fragwürdig blieb ihre rassistische Einstellung, die in Tagebüchern und Aufzeichnungen zutage trat.

Über 150 Filme sind in der Ambassadorenstadt während der Filmtage zu sehen. Drei Wettbewerbe mit je acht Filmen wurden etabliert. Sozusagen paritätisch ist der Prix de Soleure (dotiert mit 60 000 Franken) mit Werken bestückt, mit sechs Dok- und zwei Spielfilmen, von je vier Regisseuren und Regisseurinnen. Dazu zählen beispielsweise «(Im)Mortels» von Lila Ribi, Gewinner des 9. Dokfilm-Wettbewerbs (Migros-Kulturprozent), «Olga» von Elie Grappe oder «L’art du silence» von Maurizius Staerkie Drux.

Für den Opera Prima (20 000 Franken) wurden Erstlingsfilme nominiert (acht Dok- und zwei Spielfilme). Der dritte Wettbewerb Prix du Public (20 000 Franken) könnte zum Highlight mit fünf Langspiel-und drei Dokumentarfilmen werden, davon drei nationale und zwei Weltpremieren. Ein breites Spektrum des Schweizer Filmschaffens öffnet das Panorama mit Kurz- und Langfilmen, dazu gehört auch die Kurzfilmsektion Upcoming. Als Beispiele seien Filme wie «Prinzessin» von Peter Luise, «Parallel Lives» von Frank Matter, «Apenas el sol» von Arami Ullòn oder «Chroma» von Jean-Laurent Chautems erwähnt.

Die diesjährige Retrospektive (Rencontre) ist dem Zürcher Jürg Hassler gewidmet. Der vielseitige Filmschaffende (Kameramann, Cutter, Regisseur) ist mit zehn Filmen vertreten («Züri brännt», «Welche Bilder, kleiner Engel», «Ur-Musig», «Ernesto Che Guevara» u.a.m.) Neben Filmen und Diskussionen ist eine Ausstellung mit Schachskulpturen zu sehen (Freitagsgalerie).

Zum zweiten Mal führt Solothurn die Sektion «Im Atelier» durch. Die geht 2022 der Frage nach Reduktion bei der Entstehung eines Films nach. Eine Gelegenheit für Filmschaffenden, sich mit dem Schaffensprozess auseinanderzusetzen.

Das Spezialprogramm «Fokus» zielt aufs Publikum: Welchen Einfluss hat das Publikum auf Filmemacher? Wie wird das Publikum einbezogen? Filme, Podien und Testscreening (zwecks Publikumsreaktionen) wurden angekündigt.

Solothurn ist – wenn Corona es 2022 nicht verhindert – immer auch Ort und Gelegenheit für Begegnungen, Entdeckungen und Wiedersehen. Unter dem Motto «Aus alt mach neu» sind drei digitale Premieren angesagt: «Vollmond» (1998) von Fredi M. Murer sowie die Dokumentarfilme «Klingenhof» (2005) von Beatrice Michel und «Magic Matterhorn» (1995) von Anka Schmid.

Infos

57.Solothurner Filmtage 19. bis 26. Januar 2022

Tel. 032 625 8088

support@solothurnerfilmtage.c

info@solothurnerfilmtage.ch

solothurnerfilmtage.ch

Eintrittspreise:

Einzelticket: 17 / 13 Franken (Ermässigungen) Tagespass: 45 / 35 Franken

Festivalpass: 170 / 135 Franken

Reservationen:

Reservationen garantieren einen Sitzplatz. Sie sind kostenlos und verfallen 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Reservationen können jeweils am Vortag der Vorstellung ab 08:30 Uhr bis 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn getätigt sowie storniert werden.

Reservieren und stornieren ab 18. Januar 2022

«Solothurn 2022 – Filme suchen ihr Publikum»

Von Rolf Breiner

Die 57 Solothurner Filmtage haben stattgefunden – vor Ort mit Publikum. Rund 30 000 Besucher (Eintritte) wurden verzeichnet. Die Filme, besonders die Dokumentarfilme, waren stark, die Publikumsresonanz fiel eher spärlich aus. Geprägt wurde die diesjährige Ausgabe wie schon 2021 von Frauen. Der Prix de Soleure geht an die Georgierin Elene Naveriani für «Wet Sand», der Prix du Public an Bernard Campan und Alexandre Jollien für «Presque» sowie der Opera Prima an Elie Auseesser (Regie) und Joshua R. Troxler (Produzent) für «Pas de deux».

Kino online – daheim auf dem Bildschirm oder Laptop, im Schuhkastenformat oder ähnlich kann nur zweite Wahl sein, eine bescheidene Alternative. Darum ist die Entscheidung der Verantwortlichen der Solothurner Filmtage 2022, die ausgewählten Filme live, also im Kino mit Publikum, vorzuführen richtig. Da mögen manche bequeme Zuschauer und Beobachter noch sehr darüber mäkeln, dass man in Solothurn auf Kinosäle setzte und Online-Alternative ausklammerte. Filme gehören ins Kino, nur dort können sie sich richtig entfalten, die Konzentration der Zuschauer fesseln, Emotionen bündeln – im sozialen Umfeld, im Gemeinschaftserlebnis. Allein mit anderen. Dass bedeutet nicht, dass man Produzenten wie Netflix, Disney und andere, die auf Streamingdienste setzen, ächten oder gar aussperren sollte. Es geht auch miteinander im Dienste einheimischer Produktionen. Aber das Kino sollte stets Vorrang haben.

Die 57. Solothurner Filmtage fanden also statt vom 19. bis 26. Januar 2022 – unter der neuen künstlerischen Leitung von Marianne Wirth und David Wegmüller. Was fiel auf, was fiel ab, was ist zu erwarten?

Publikum. Deutlich weniger Filmschaffende und Cineasten strömten 2022 an die Aare. 30 000 Besucher meldeten die Veranstalter, man hoffte auf annähernd 50 000. Im Jahr 2020 vor Corona waren es 66 000 Besucher (Auslastung: 70,5 Prozent). Die Säle in diesem Jahr waren bisweilen nur spärlich besetzt, selbst am Samstagnachmittag klafften im Landhaus grosse Lücken. Kaum Warteschlangen – höchstens wegen Zertifizierungsnachweis, kein Platzmangel in Beizen und Restaurants. Die Stimmung in den Sälen und auf der Gasse eher lau. Das lag nicht an der Organisation, die lief meistens reibungslos bei der Online-Reservierung, sondern an den Pandemieverhältnissen im Land und der Menschen, die das Risiko oft scheuen, zusammen zu sein. Die Hemmschwelle zum Kino ist noch immer hoch!

Gewinner. Prix de Soleur (60 000 Franken) für «Wet Sand» von Elene Naveriani. Die Filmerin aus Georgien erzählt von einer verborgenen Liebe zwischen zwei Männern in einem Dorf am Schwarzen Meer. Einer stirbt, und eine junge Heimkehrerin deckt ein Netz aus Lug und Trug, Angst, Vorurteilen und labilen Werten auf. Am Ende setzt sich die Liebe durch. Ein feinfühliges, traurig-wehmütiges Beziehungsdrama mit einem guten Schuss Hoffnung. (Kinostart: 5. Mai).

Prix du Public (20 000 Franken) für «Presque» von Bernard Campan und Alexandre Jollien. Der 40jährige Igor ist behindert. Der 58jährige Louis ist Junggeselle. Beide lernen sich zufällig kennen und machen sich auf eine Tour – mit der Urne einer alten Dame im Gepäck. Eine aufschlussreiche, erkenntnisreiche Reise. «Presque» lockte in der ersten Kinowoche in der Romandie bereist 10 000 Besucher an. (Kinostart in der Deutschschweiz: 7. April).

Prix Opera Prima (20 000 Franken) für «Pas de deux» von Elie Aufeesser. Zwei Brüder, geografisch getrennt, leben sich auseinander. Die Trennung scheint unüberwindlich. «Anhand des Porträts dieser erstaunlichen Familie stellt der Film Fragen zur Abstammung, zum Erwachsenenwerden, zum Tod zur Unbeschwertheit und zum Wahnsinn», lobte die Jury. Ein Erstlingswerk.

Upcoming Förderpreis (15 000 Franken). Der Hauptpreis geht an Keerthigan Sivakumar für «Doosra», ein Film über einen Asylbewerber aus Sri Lanka.

Beste Schweizer Trickfilme: Simon Schnellman und «Bis zum letzten Tropfen» (5000 Franken), Marcel Barelli und «Dans la nature» (3000 Franken), Anna Lena Spring und Lara Perren für «Sauna» (2000 Franken).

Schauspielerpreis Prix Swissperform (je 10 000 Franken) an Hauptdarstellerin Isabelle Caillat («Cellule de Crise»), Hauptdarsteller Julian Koechlin («Neumatt»), Nebenrolle Marlise Fischer («Neumatt») und Spezialpreis an Estelle Bridget («Sacha»).

Filme. Über 150 Filme wurden an den Solothurner Filmtagen 2022 aufgeführt. Werke aus der Romandie waren stark vertreten, viele wurden von Frauen realisiert. Hier seien nur einige wenige Filme neben den Preisträgern hervorgehoben, die man sich vormerken sollte.

«Loving Highsmith», der Eröffnungsfilm von Eva Vitija. Die Filmerin spürt der jungen wilden Autorin Patricia Highsmith, ihren Liebesaffären und Eigenarten nach. Bewusst verzichtet sie fast ganz auf die ältere verbitterte Schriftstellerin, die ihre letzten Lebensjahre im Tessin verbrachte. Ein Porträt, das zu vervollständigen wäre. (Kinostart: 10. März)

«Rotzloch» von Maja Maja Tschumi. In einem versteckten Nest in Nidwalden leben Asylanten. Sie schildern ihre Lage, Befindlichkeiten Hoffnungen und tristen Behörden-Alltag.

«(Im)mortels» von Lila Ribi. Zehn Jahre begleitete die Filmerin ihre Grossmutter, die dazumal 93 Jahre alt war, rüstig und sehr erdverbunden. Sie glaubt nicht an Leben nach dem Tod. Doch die Enkelin aus dem Waadtland, Lila Ribi, lässt die Frage nicht ruhen. Sie will mehr über das Unausweichliche erfahren, über Nahtod-Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, Vorstellungen und Wünsche. (Kinostart:14. April).

«The Tiger Mafia» von Karl Ammann und Lourin Merz. Annähernd zehn Jahre lang hat Karl Ammann den Handel mit Wildtieren, speziell mit Tigern in Afrika und Asien, verfolgt und ist auf erschreckende Machenschaften und kriminelle Geschäfte gestossen. (Amazon Prime)

« Luchs» von Laurent Geslin. Wildlife-Fotograf Geslin ist über alle Jahreszeiten den Spuren einer Luchs-Familie im Jura gefolgt – mit unendlicher Geduld und Hartnäckigkeit. Bilder aus freier Wildbahn, die einen packen und zu Herzen gehen. (Kinostart: 24. Februar).

«Do You Remember Me?» von Désirée Pomper und Helena Müller. Sara (28), eine junge Frau aus Äthiopien in der Schweiz will wissen, was Frauen – Mutter, Grosssmutter, Beschneiderin – dazu veranlasst hat, in ihren Körper einzugreifen. Ein aufrüttelndes Dokument über brutale Rituale, Schmerz und Traumata. (ab März im Kino)

«Stand Up, My Beauty» von Heidi Specogna. Die äthiopische Azmari-Sängerin Nardos versucht ihr Leben, mit Liedern zu bewältigen. Spiegelung des Alltags und Hoffnung auf Selbstverwirklichung. (Kinostart: 17. Februar)

«Schwarzarbeit» von Ulrich Grossenbacher. Arbeitsmarktkontrolleure wie Frédy Geiser, Stefan Hirt oder Regula Aeschbacher spüren auf Baustellen, Restaurants oder anderen Betrieben Schwarzarbeitern nach, eigentlich um sie vor Ausbeutung und Lohndumping zu schützen. Ein politisches Roadmovie, bei dem auch SP-Politiker und Gewerkschaftler Corrado Pardini ein gewichtiges Wort in Sachen Lohnschutz mitzureden hat. (Kinostart: 28. April)

«Olga» Spielfilm von Elie Grappe. Eine junge Turnerin aus der Ukraine versucht, die Balance zwischen Heimatsehnsucht und sportlichen Ehrgeiz zu finden. In der Ukraine revoltieren die Menschen, aber nur in der Schweiz findet Olga Sicherheit. Nominiert von der Schweiz für die Oscar-Nominierungen. (Kinostart: 24. Februar)

«3/19» von Silvio Soldini. Der Titel «3/19» bezieht sich auf eine Aktennummer der Bestattungsbehörde: der dritte unbekannte Tote in Mailand 2019. Die erfolgreiche Konzernanwältin Camilla wird nachts von einem Motorrad umgefahren. Der Fahrer flieht und lässt seinen Kumpan zurück, der an den Unfallfolgen stirbt. Das lässt Camilla keine Ruhe: Wer ist der Tote? Die Anwältin ist verstört, wird an ihre Kindheit, an Versäumtes erinnert. Wie besessen sucht sie nach Hintergründen und wird auf sich selbst zurückgeworfen. Ein Psychokrimi und eine Liebesgeschichte der leisen Art. (Kino: ab 27. Januar im Tessin).

Heidi Specogna: «Stand Up, My Beauty»

«Heldin des Alltags» – die Musikerin Nardos, Erzieherin und Ernährerin

Von Rolf Breiner

Aussergewöhnliche Menschen, ihre Sorgen, Umfeld und Träume stehen im Zentrum dieser Dokumentarfilme. Die Schweizerin Heidi Specogna, 1959 in Biel geboren, lebt seit 1982 in Berlin und bricht immer wieder nach Afrika, Südamerika und demnächst nach Brasilkien auf, um Persönlichkeiten zu begleiten, zu beschreiben – im Dienste der Menschlichkeit und Menschenrechte. Ihr jüngster Film «Stand Up, My Beauty» porträtiert Nardos, äthiopische Musikerin und Mutter.

Am Filmfestival Locarno feierte der Dokumentarfilm «Stand Up, My Beauty» Premiere, wurde an den Solothurner Filmtagen aufgeführt und hat nun den Weg in die Kinos gefunden. Die Filmerin Heidi Specogna lehrt an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, ist Abteilungsleiterin im Fach Dokumentarfilm und betreut Projekte. Immer wieder ist sie Spuren und Schicksalen bemerkenswerter Persönlichkeiten und Menschen gefolgt. Sie machte sich ein Bild über den ehemaligen Staatspräsidenten Uruguays («Pepe Mujica – Der Präsident», 2014), über einen US-Soldaten im Irakkrieg («Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez», 2006), einen nigerianischen Fussballer, dem eine Flüchtlingsfähre gehörte («Das Schiff des Torjägers», 2010), oder über Frauen, die unter den Kriegsfolgen in der Zentralafrikanischen Republik («Cahier Africain», 2016) litten und klagten.

Anlässlich der Solothurner Filmtage traf ich Heidi Specogna zu einem intensiven Gespräch.

Dein Film startet jetzt in Schweizer Kinos, im Mai dann auch in Deutschland. Begleitest du ihn hier?

Heidi Specogna: Ja, ich finde es wichtig. a) habe ich selber viele Fragen und bin neugierig. Für mich ist ein Film erst zu Ende, wenn er gezeigt wurde. b) nimmt man im Kinoraum wahr, wie die Spannung ist, ob die Leute mitgehen oder wegdämmern. Kino ist ein lebendiger Raum. Filme, die gestreamt und online ausgewertet werden, verpuffen, die nehmen nichts auf und geben nichts zurück. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir gerade für den Dokumentarfilm jede Möglichkeit wahrnehmen, den Film mit dem Publikum zu sehen und zu besprechen.

Die direkte Rezeption eines Films ist also nach wie vor wichtig…

Film ist eine Kunstform wie ein Konzert, ein Bild oder eine Ausstellung. Ein Bild von zwei auf drei Metern würde ich nie auf meinem kleinen Bildschirm betrachten, nie ein Konzert der Philharmonie auf meinem Notebook anhören.

Wird die Pandemie Auswirkungen beim Publikum haben, speziell beim jüngeren?

Das jüngere Publikum wird die Erfahrung machen, dass ein Film nicht das Gleiche ist, wenn man ihn allein anschaut. Diese sinnliche Erfahrung muss man machen. Eine gute Spur ist für mich, dass die Filme ein Nachleben haben, nämlich wenn die Filme nach dem Kino online ausgewertet werden sind und ein anderes Publikum anziehen können. So könnte die Lebensdauer eines Films verlängert werden. Das finde ich toll.

Zu deinem neusten Film: Wie gross war der Aufwand?

Ich habe fünf Jahre gedreht, ein halbes Jahr geschnitten. Der Film war sechs Tage in der Tonmischung, zehn Tage in der Lichtbestimmung. Der Film hat alles bekommen, an handwerklichem Können, an Finesse, an technischen Gegebenheiten, also alles, was es braucht, um auf der Leinwand leben zu können. Davon dringt vielleicht nur ein Bruchteil zum Publikum durch. Film ist ein Kunstwerk. Ihm gebührt der gleiche Respekt wie anderen Künsten.

Wie bist du auf die Sängerin Nardos gestossen. Was hat dich fasziniert?

Ich bin mit einem Kollegen nach Addis Abeba zur Recherche über die äthiopische Jazzmusik gereist. Ich wollte herausfinden, wieso die äthiopische Musik anders klingt als in anderen Ländern. Das war frustrierend, weil sich das alles nicht mehr abbilden liess. Am letzten Abend landete ich in diesem Kulturclub und erlebten einen Auftritt von Nardos. Dieses Erlebnis hat mich berührt. Sie ist eine Frau aus Addis Abeba, eine Heldin des Alltags. Sie versucht allen Ansprüchen gerecht zu werden – als Tochter, Mutter, Ehefrau, Künstlerin – sie spielt wirklich viele Rollen.

Wie ging es weiter?

Wir haben uns am nächsten Tag zusammengesetzt, ich habe sie zuhause besucht. Es war klar, dass ich zurückkehren müsste. Ich bin dann auch zurück und wir haben den Faden neu aufgenommen. Ich habe mir viel Zeit genommen, sie für den Film zu überzeugen. Wir haben ein grosses Vertrauen aufgebaut. Sie hat uns dann auch in die intimsten Räume gelassen. Dass sie ein Filmteam akzeptierte, war ein grosses Geschenk und Vertrauensbeweis.

Hat sich ein Jahr nach den Dreharbeiten etwas für Nardos geändert?

Für sie hat sich einiges verändert. Sie konnte im Rahmen des Films zeigen, was sie kann. Sie ist weiterhin als Sängerin aktiv. Das ist ihre Haupteinnahme, ihre Auftritte in diesem Club. Der Film hat ihr Selbstwertgefühl aufgebaut und vieles wettmachen können.

Steht diese Frau nicht auch für eine Gesellschaft im Umbruch?

Das Land mit 110 Millionen Einwohnern ist schwer zu fassen. Es gibt diese boomende Stadt Addis Abeba und dann entlegene Täler, wohin keine Nachrichten gelangen. Man spürt eine wahnsinnige Dynamik in diesem Land. Es gibt eine starke religiöse Tradition, auf die sich ein Grossteil der Gesellschaft beruft, das heisst 50 Prozent Muslime, 50 Prozent Christlich-Orthodoxe. Nardos arbeitet in einem Kulturclub, der versucht, vieles aufzubrechen. Sie hat drei Kinder von einem Mann, der in Australien lebt.

Welche Ziel verfolgt sie?

Nardos sagt anfangs, sie singe Lieder von anderen, möchte aber eigene Lieder singen. Und das tut sie dann auch – in Zusammenarbeit mit der Dichterin Gennet. Es war spannend zu erleben, dass ihr Alltag sich in den Liedern niederschlug, auch in dem Lied, das dem Film den Titel gab. Sie verarbeitet ihre Tätigkeit etwa als Tagelöhnerin auf dem Bau und unterstützt die Unabhängigkeit junger Mädchen.

Wie würdest du ihre Musik, ihre Lieder beschreiben?

Die Texte sind aus realen Situationen entstanden. Entsprechend wurden sie von Jürg Halter für das Publikum hier übertragen und nachgedichtet. Die Instrumente sind ganz unterschiedlich – traditionell bis modern. So hat beispielsweise auch der Jazzmusiker Hans Koch mitgespielt.

Wohin führt deine nächste filmische Reise?

Da gibt es ein grosses Projekt. Ich werde mich auf den Spuren einer Fotografin begeben: Claudia Andujar, ihr Kampf und Lebenswerk in Brasilien.

Claudia Andujar

Die Fotografin, 1931 in Neuenburg geboren, in Transsilvanien aufgewachsen und von Nazis verfolgt, floh mit ihrer Mutter in die Schweiz. Der jüdische Vater und Verwandte wurden im KZ Dachau ermordet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs reiste Claudia Andujar (eigentlich Claudine Haas) in die USA, dann nach Brasilien. Studium der Humanwissenschaften in New York. 1955 begann ihre Karriere als Fotografin (MOMA, Life, New York Times).

Seit 1955 lebt sie in Brasilien. 1956 begegnet sie erstmals indigenen Völkern. Seither kämpft die heute Neunzigjährige für Menschenrechte und das Überleben der Yanomami im Amazonasgebiet. Die Lebensgrundlagen der Yanomami Community sind gefährdet – durch Landraub und Ausbeutung der Bodenschätze. Die Ausstellung «Claudia Andajur – The Yanomami Struggle» dokumentierte eindrucksvoll ihr Engagement und Arbeiten, Winterthurer Fotomuseum (23. Oktober 2021 bis 13. Februar 2022).

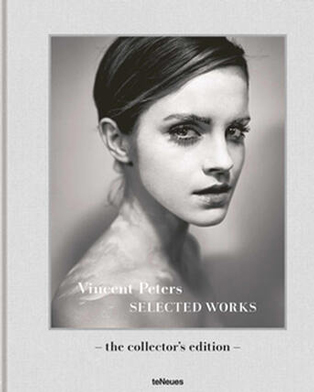

«Der ewige Augenblick in der Fotografie: Vincent Peters ikonografischen und zeitlosen Fotografien»

I.I. Eine Ode an die Schönheit – Vincent Peters’ beste schwarz-weiss-Fotografien, gedruckt im feinsten Duotone, erstmalig in dem großzügigen, opulenten Band „Selected Works – the collector’s edition“ mit ikonischen Porträts von Stars wie Charlize Theron, Laetitia Casta, John Malkovich, Monica Bellucci , Mickey Rourke, Scarlett Johannson oder Emma Watson.

Seit über 25 Jahren sind die Bilder von Vincent Peters in renommierten Zeitschriften wie der Vogue, Glamour und GQ sowie in Werbekampagnen von Dior bis Yves Saint Laurent zu sehen und haben ihn zu einem global gefragten Porträt- und Modefotografen gemacht. Auch auf dem Kunstmarkt erfreuen sich seine analogen Fotografien grosser Beliebtheit.

Vincent Peters Bilder zeichnen sich durch Präzision, Detailliebe und eine perfekte Lichtführung aus, die sie von schnelllebigen Trends abheben und ihnen eine zeitlose, ikonische Qualität verleihen. Sie erinnern an die Werke stilprägender Fotografen wie Jeanloup Sieff oder Herb Ritts. Auch häufig fotografierten Stars wie Scarlett Johansson, Monica Bellucci oder Penélope Cruz entlockt er noch neue Facetten und schafft es auf diese Weise ebenso, eine intime Nähe zu seinen Modellen herzustellen.

Vincent Peters

SELECTED WORKS

the collect’s edition

teNeues, 2021

27,5 x 34 cm

Hardcover, 208. S.

CHF 84.90

Filmtipps

A Chiara

rbr. Auf dem Scheideweg. Schauplatz Kalabrien, ein Flecken namens Gioia Tauro. Giulia (Grecia Rotolo) feiert ihren 18. Geburtstag im Kreise ihrer Grossfamilie. Ihre 16jährige Schwester Chiara (Swamy Rotolo) wird in der nachfolgenden Nacht Zeugin, wie ein Auto vor dem Haus explodiert, der Wagen ihres Vaters Claudio (Claudio Rotolo). Und der verschwindet danach Hals über Kopf. Die aufgeweckte Chiara fragt sich, was dahinter steckt. Doch die Familie mauert, hält sie hin, schweigt. Das Mädchen recherchiert auf eigene Faust. Bald einmal wird klar, dass dunkle Geschäfte laufen und Claudio sich irgendwo auf dem Land versteckt. Klar, die Ndrangheta, die Mafia Kalabriens, eine Organisation durchs Blutbande verbunden, hat ihre Hände im Spiel.. Chiara bohrt weiter, doch ihre Familie weist alles zurück: «Wir sind nicht die Mafia. Wir wollen nur überleben», heisst es.

Schön gesagt, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Jonas Carpugnano (Buch und Regie) ist wieder tief in dunkle Schichten der italienischen Gesellschaft getaucht. Er plante drei Filme über das Städtchen Gioia Tauro. Es begann mit einer Geschichte über eine afrikanische Gemeinschaft, setzte sich fort mit den Roma («A Ciambra, 2014) und wird nun beschlossen mit dem Spielfilm «A Chiara» über die Malavita, über Menschen im Schatten der Mafia.

Regisseur Carpignano hatte Swamy Rotolo bei vorgängigen Dreharbeiten kennengelernt und ihre ganze Familie im neusten Film integriert. «Die Schauspieler haben das Drehbuch nie gelesen», klärte er auf. «Niemand kannte die Geschichte in ihren Einzelheiten.» Der Spielfilm wirkt sehr authentisch, wahrhaftig, packend – über familiäre Verstrickungen, die Balance zwischen Recht und Unrecht, auch über Selbstfindung aus der Sicht eines Mädchens. Bemerkenswert ist auch der Aspekt einer potenziellen Sozialisierung: Chiara soll gerettet, dem Einfluss der Mafia entzogen und in eine Pflegefamilie integriert werden…

*****

De sont vivant

rbr. Loslassen und Bilanz ziehen. Der Tod ist programmiert. Er kommt oft unverhofft – zum Glück. Bisweilen aber auch mit Ansage. Benjamin «Beni» (Benoît Magimel) ist ein engagierter Schauspiellehrer und steht mit seinen 39 Jahren in der Blüte seines Lebens, sollte man meinen. Bis er erfährt, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Ihm bleiben nur wenige Monate, um den «Schreibtisch seines Lebens aufzuräumen». Das rät ihm sein behandelnder Arzt Dr. Eddé (Gabriel Sara). Quasi bis zum letzten Atemzug versucht Beni seine Schauspielerschar davon zu überzeugen, echte Gefühle zu zeigen, aus sich herauszugehen. Sein grösstes Problem ist nicht die Krankheit an sich, sondern er selbst, er hadert mit seinem Selbstwertgefühl, seinem Leben. «Ich bin ein Nichts und gehe als Nichts. Ich sterbe, ohne intensiv gelebt zu haben.», klagt er sich selbst an. Die mitleidende Mutter (Catherine Deneuve) ist ihm keine Hilfe, im Gegenteil. Benis bittere Selbstvorwürfe versucht ihm Dr. Eddé zu nehmen, abzubauen. Denn der «Weisskittel» ist mehr als ein Krebsspezialist, er ist Versteher und Tröster, empathischer Wegbegleiter und Freund.

Unglaublich, Regisseurin Emmanuelle Bercot, Schauspielerin und Autorin, hat Dr. Gabriel Sara kennengelernt und engagiert: Sara ist im «wirklichen Leben» tatsächlich Onkologe, ein aussergewöhnlicher Arzt mit höchstem humanistischen Ansatz, der seine Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch psychologisch betreut. Das wirkt dann im Film auch nicht gespielt, sondern unglaublich authentisch. Emmanuelle Bercot gliedert ihren Film entsprechend vier Jahreszeiten, beginnend mit dem Sommer. Es ist kein trister Film über Krankheit und Verlauf, sondern über Verlust (der Mutter), Zweifel, Verzweiflung und inneren Frieden. Noch selten ging ein alltägliches Drama so nahe wie Emmanuelles Bercots «De son vivant», das trotz allem Schmerz Hoffnung macht. Passend auch dazu die Songs «Bye Bye Love» (The Everly Brothers), «Voyage, Voyage» (Desireless) und «Nothing Compares» (Sinéad O’Connor).

*****

Wunderschön

rbr. Aussehen ist nicht alles. Für einmal ein Frauenfilm, der diesen Namen verdient – von Regisseurin Karoline Herfurth, den Autorinnen Lena Stahl, Monika Fässler, Herfurth über überzeugende Darstellerinnen bis zum Thema, nämlich Frauen, die mit sich selbst nicht im Klaren sind. Fünf Frauen und ihre Lebensentwürfe, Träume, Zweifel, Ausbrüche. Scheinbar locker aneinandergereiht, schildert Karoline Herfurth episodenhaft, wie Idealen nachgejagt wird, Selbstzweifel und Neid nagen, sich Frust breitmacht. Die reife Frauke (Martina Gedeck) um die 50 fühlt sich von ihrem Mann (Joachim Król) nicht wahrgenommen, nicht mehr begehrt. Ihre Tochter Julie (Emilia Schüle) möchte Model werden. Sie hungert, trainiert und wird doch nicht engagiert, bis sie ihren Typ radikal ändert. Sonja (Karoline Herfurth) wähnt sich im Alltag gefangen – als Mutter zweier Kinder, vom Ehemann (Milo Eisenblätter) nicht verstanden und eingeengt. Leyla (Dilara Aylin) hat es schwer, auch weil sie schwergewichtig ist. Erst beim Baseball kann sie ihr Talent zeigen und angelt sich einen Freund. Vicky (Nora Tschirner) predigt ihren Schülern so auch Aussenseiterin Leyla, dass es nicht aufs Aussehen ankommt, sondern auf andere Werte. Sie selbst scheut tiefere Bindungen und serviert ihren Kollegen, den Sportlehrer Milan (Friedrich Mücke), schnippisch nach einer Liebesnacht ab. Aber Amor ist hartnäckig.

In ihrem Episodenfilm verknüpft Filmautorin Herfurth unaufdringlich verschiedene Frauentypen, Alter und Ambitionen. Ihre Momentaufnahmen vermengen sich, ergeben einen kleinen alltäglichen Kosmos. Dabei schrammt sie hart am Kitsch entlang (Beispiel: ein Waisenmädchen kümmert sich um Julie und umgekehrt – wie herzig!), findet aber stets auf die rechte wunderschöne Lebens- und Liebesbahn. Da können Baseball, ein Kuss oder Tango einiges bewirken. Ihre Heldinnen haben Identifikationspotenzial, dabei sticht Nora Tschirner als schnoddrige, kratzbürstige Emanze hervor, die nicht so recht an die Liebe glauben will. Der Film, ironisch, heiter und ernsthaft zugleich, hinterfragt falsche Schönheitsideale und falschen Schein. Der Trend zur Selbstoptimierung wird ad absurdum geführt. Der Film tut gut, auch wenn dies oder das manchen allzu «wunderschön» märchenhaft vorkommt.

****

Mothering Sunday

rbr. Vom Dienstmädchen zur Literatin. Mothering Day ist Vorläufer des heute geläufigen Muttertags. An diesem Sonntag war es in England üblich, dass Bedienstete frei bekamen, um Verwandte zu besuchen, beispielsweise im Jahr 1924. Auch die 22jährige Waise Jane Fairschild (Odessa Young), die ein fast väterliches Verhältnis zum Patron, Mr. Niven (Colin Firth), pflegt, hat frei. Sie nutzt diese willkommene Freizeit für ein Schäferstündchen mit ihren langjährigen heimlichen Lover Paul Sheringham (Josh O’Connor), Sohn aus betuchtem Haus. Vielleicht zum letzten Mal, denn Paul ist Emma Hobday (Emma D’Arcy) versprochen. An diesem sonnigen Sonntag soll die Verlobung stattfinden. Dazu treffen sich die befreundeten Familien, die Nivens (Olivia Colman und Colin Firth), die Hobdays (Caroline Harker und Simon Shepherd) und natürlich die Sheringhams (Emily Woof und Craig Crosbie).

Nach dem Abschied von Paul ist Jane noch vom Liebesglück high und tigert allein nackt durchs Anwesen – wie berauscht. Auf dem Heimweg trifft sie Mr. Niven, der ihr nichts ahnend die Todesnachricht von verunglückten Paul bringt. Die Zeit vergeht. Jane hat neuen Lebensinhalt in der Literatur gefunden, ist Schriftstellerin geworden und liebt den Philosophen Donald (Sope Dirisu). Doch auch diese Liebe ist begrenzt.

Hoch betagt erinnert sich Jane (Glenda Jackson) an jenen Sonntag, der so brachial endete. Sie hat das gesellschaftliche Korsett ihrer Zeit gesprengt und als Literatin Karriere gemacht. Anmutig, leicht melancholisch schildert Eva Husson diese altmodisch anmutende, tragische Romanze nach alter britischer Art. Basis bildete der Erfolgsroman «Ein Festtag» (2017) von Graham Swift. Kern bildet jener Muttertag, der zum Schlüsselerlebnis der jungen Jane wird. Sie findet sich und ihre Bestimmung, unabhängig beziehungsweise losgelöst von Männern. Odessa Young trägt als Jane den Film wesentlich mit – sinnlich, sensibel, ohne sentimental zu wirken.

*****

Moonfall

rbr. Mond auf Kollisionskurs. Er ist der Meister des Katastrophenfilms, des globalen Desasters. Roland Emmerich, der Mann aus Stuttgart, der in Hollywood grosse Karriere Blockbuster wie «Independence Day» (1996) oder «The Day After Tomorrow» (2004) fabriziert hat, ist nach 1990 («Moon 44») wieder auf Mondkurs. Es beginnt mit einer Raumfahrtexpedition, bei der Commander Brian Harper (Patrick Wilson) die Kontrolle über sein Raumschiff verliert. Eeine «magische Kraft» setzt die Elektronik ausser Kraft. Ein Besatzungsmitglied verschwindet im Weltall, Copilotin Jo Fowler (Halle Berry) überlebt. Harper muss sich vor der NASA für diesen «Unfall» verantworten. Ihm wird der Prozess gemacht.

Ein Jahrzehnt später entdeckt der eigenwillige Hobby-Wissenschaftler Dr. KC Houseman (John Bradley), dass der Erdtrabant ausser Kontrolle geraten ist und seine Umlaufbahn verlassen hat. Der Mond ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Doch seine Warnungen finden weder bei der NASA, bei der Space-Expertin Jo noch beim abgehalfterten NASA-Piloten Harper Gehör. Man hält ihn für einen Spinner. Erst als die Erde «spinnt» (Erdbeben, gigantische Sturmfluten und mehr), reagieren Raumfahrtbehörden und Militär. In der Not wird Brian Harper von der NASA zwecks Mond-Flug rehabilitiert und auf Mond-Mission geschickt, begleitet von Ex-Copilotin Jo und dem Phantasten mit Realitätssinn, Dr. HC. Und der hat den Verdacht, dass der Mond in Wahrheit ein riesiges Raumkonstrukt ist, dem eine vernichtende Alien-Kraft innewohnt. Und die soll den guten alten Mond aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Die vermeintlichen Astro-Retter kommen dem alten Space-Spezie Holdenfield (Donald Sutherland) auf die Spur. Der weiss von einer potenziellen Vernichtungswaffe.

Produzent, Autor und Regisseur Roland Emmerich zieht alle Register seines Fachs und inszeniert ein Spektakel zwischen Himmel und Erde, sprich Globus und Space. Er hat zusammen mit Spenser Cohen und Harald Kloser das Drehbuch verfasst hat, beschreibt fast beiläufig eine neue Schöpfungsgeschichte. Natürlich gehen die Emotionen hoch, auch weil die Sprösslinge und Partner der Astronauten in Gefahr sind. Fans des Katastrophenkinos kommen voll auf ihre Kosten, für andere mag das Space-Spektakel etwas gedehnt (126 Minuten) und überfrachtet sein. So oder so – «Moonfall» liegt im Trend. Auch das ironische Katastrophendrama «Don’t Look Up» spielt auf Verdrängung, Beschönigung und Leugnung an, auch dort stehen Umwelt und totale Zerstörung im Zentrum. Bei Emmerich geht es heftiger und knalliger zu. Aber auch «Moonfall» kann als Parabel für gesellschaftliche und politische Blindheit, Vertuschung von Wahrheiten und Verharmlosung von Umweltgefahr gelesen werden.

****

Captains of Zaatari

rbr. Hoffnungen auch im Abseits. Die News sind fast täglich gefüllt mit Flüchtlingsschicksalen – mit ertrunkenen, geretteten, abgewiesenen, abgeschobenen Menschen. Was aber ist mit denen, die monate-, jahrelange in Lagern überleben müssen – auf dem Balkan, im Nahen Osten? Der ägyptische Produzent und Dokumentarfilmer Ali El Arabi hat über 22 Flüchtlingslager besucht und stiess auf Mahmoud und Fawzi, auf zwei junge fussballbegeisterte Syrer im jordanischen Lager Zaatari. Sie träumen von einer Fussballerkarriere, von einem wie Rinaldo. Tatsächlich bekommt der 17jährige Mahmoud die Chance, mit einer syrischen Mannschaft an einem Turnier in Katar teilzunehmen. Captain Fawzi wird zuerst aussortiert, weil er für den U17-Wettbewerb zu alt sei, wird aber auf Betreiben seines Freundes nachnominiert. Sie werden Zeuge einer Partie mit Bayern München, Thomas Müller, Arjen Robben und Franck Ribéry inklusive. Das syrische Flüchtlingsteam gewinnt hoch und verliert hoch im Turnier. Man rafft sich zusammen und wird daheim am Fernsehen gefeiert. Ein Erlebnis, das Hoffnung macht. – Sechs Jahre lang (ab 2013) hat El Arabi die Kicker und ihre Familien im Lager und bei Spielen begleitet bis hin zum Talentturnier in Katar. Er wurde zum Freund und Vertrauten. Sein intimer, echter Dokumentarfilm ist ein Plädoyer für Menschlichkeit – über Verpflegung, Fürsorge und Mitleid hinaus, ein Film auch über Träume und Chancen. Flüchtlinge, Asylanten oder Emigranten leben nicht nur von Brot, sprich vom Materiellen, oder Schutz allein. Sie brauchen Perspektiven, Hoffnungen, Chancen für Selbstverwirklichung. «Captains of Zaatari» legt davon überzeugend Zeugnis ab.

*****

Licorice Pizza

rbr. Verliebt in die Siebziger. Von Publikum und Kritik hoch geschätzt: Der «Spiegel» lobte den exzellenten Filmemacher aus Kalifornien, Paul Thomas Anderson («Boogie Nights», «Magnolia», «Punch-Drunk Love»), in höchsten Tönen: «Falls Kino eine Religion ist, ist Anderson in jedem Fall ihr nahbarster Gott… Er spricht es (das Publikum) emotional an und liefert zugleich das perfekt komponierte Bild dazu.» Auch sein jüngstes Werk «Licorice Pizza» taucht in die Siebzigerjahre ein, doch die hohen Erwartungen erfüllt sein «Jugendstreifen nicht ganz. Die Story ist banal, und das neckischen Teenie-Techtelmechtel plätschert so dahin. Die queere Romanze zwischen dem 15jährigen Gary (Cooper Hoffman) und der 25jährigen vifen Alana (Alana Haim) dreht einige Schlaufen. Der einstige Kinderstar Gary umschwirrt die Angehimmelte wie eine Motte das Licht. Er bringt sie gar dazu, ihm ihre Brüste zu zeigen, kassiert dafür eine Ohrfeige. Beide versuchen sich als Geschäftspartner im Wasserbett-Handel, später er allein mit einem Flipper-Salon. Anderson inszeniert einige Schlenker, bis das ungleiche Paar…aber sehen Sie selbst.

Bemerkenswert sind die vielen Meilen, welche die beiden im Eiltempo zurücklegen, ausserdem eine halsbrecherische nächtliche Fahrt mit einem Transporter rückwärts (ohne Benzin) mit Alana am Steuer. Mindestens so interessant wie diese hakenschlagende Liebesgeschichte ist der Hintergrund: Schauplatz ist das San Fernando Valley um 1973, Quartier der Betuchten und Berühmten von Los Angeles. Genau dort ist Anderson aufgewachsen. Dazu kommen persönliche Verbindungen und Affinitäten: Hauptdarsteller Cooper Hoffman ist der Sohn seines verstorbenen Freundes und Schauspielers, Philip Seymour Hoffman, und Alana Haim die Tochter seiner Grundschullehrerin, dazu die Haim-Schwestern (die eine Band bilden). Andersons Partnerin Maya Rudolph wirkt ebenso mit wie Sean Penn als Filmstar William Holden («Die Brücke am Kwai»), Bradley Cooper («Nightmare Alley») als schmieriger Coiffeur und Partner Barbra Streisands sowie Tom Waits in einem Gastauftritt. Anderson persönlicher Trip, nostalgisch angehaucht, ist auch eine ironische Persiflage übers Showbusiness – mit Herz, übers Erwachsenwerden und schräge Obsessionen.

****

Nightmare Alley

rbr. Mörderischer Spuk. Im Stil eines Film Noir, freilich ohne Detektive, Cops und schiesswütige Schurken, kommt die Neuverfilmung der Schauermär «Nightmare Alley» daher, brillant inszeniert vom Mexikaner Guillermo del Toro («The Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»). Bereits 1947 hatte Edmund Goulding den Bestseller von William Lindsay Gersham mit Tyrone Power verfilmt (deutscher Filmtitel: «Der Scharlatan»).

Amerikanische Provinz um 1939. Stanton «Stan» Carlisle (Bradley Cooper) hat die elterliche Blockhütte abgefackelt, samt Vater. Nun sucht er einen Job auf einem fahrenden Zirkus, einem obskuren Jahrmarkt, wo sich Zwerge, Wahrsager, Freaks, Schönheiten, Monster und andere Wesen tummeln. Schausteller Clem (Willem Dafoe) leitet den Rummelplatz mehr oder weniger. Er nimmt den vagabundierenden Stan als Ansager und Einflüsterer in die schräge Kirmesfamilie auf. Dazu gehören die Kartenlegerin und Mentalistin Zeena (Toni Collette) sowie ihr versoffener Mann Pete (David Strathairn), die nett-naive Molly (Rooney Mara) und ihr Beschützer, der bärenstarke Hüne Bruno (Ron Perlman).

Stan macht sich schlau, lernt schnell von der Hellseherin Zeena, bändelt mit der hübschen Molly an, beargwöhnt von Bodyguard Bruno. Stan heiratet sie und zieht mit ihr auf eigene Faust los, um in der besseren Gesellschaft Glück und Geschäft zu finden. Bei einer Vorstellung in einem Club – er «entlarvt» ausgewählte Gäste dank Medium Molly – legt er sich mit der undurchsichtigen Blondinen Lilith (Cate Blanchett) an und kommt mit ihr ins Geschäft. Die eiskalte Psychiaterin zieht mit Stan ein Hellseherspiel auf, um betuchte Bürger auszunehmen. Einer davon ist der steinreiche verwitwete Richter Kimball (Peter MacNeill), der sich nicht sehnsüchtiger wünscht, als seine verstorbene Frau (Mary Steenburgen) wiederzusehen.

Guillermo del Toro zieht in seiner düsteren Thrillerromanze alle Register des Jahrmarkts und des Kinos. Es spukt, aber nicht wie in einer Geisterbahn, sondern wie bei einem Höllentrip, bei dem die Monster Menschen, vor allem Männer, sind.

Der mörderische Scharlatan Stan steigt hoch und stürzt tief. Dabei überschätzt er sich und unterschätzt andere. Das Leben wird zum Alptraum: «Nightmare Alley» ist eine mörderische Schauermär über Tricks und Täuschungen, Manipulation, Gier und Hybris. Trotz einige unnötiger Schlenker (150 Minuten) ein kontrastreiches perfides Kinovergnügen mit nostalgischem Touch und schauriger Phantasie.

****

Prinzessin

rbr. Helfen und retten gegenseitig. Der 47jährigen Josef (Fabian Krüger) lässt sich hängen, suhlt sich im Suff. Er lebt haust im Elternhaus, beide verwahrlost, heruntergewirtschaftet. Als seine Schwester Karin (Anne Haug) mit ihrer Tochter Nina (*Lia Hahne*) einzieht, wird Josef gefordert. Die neue vierjährige Mitbewohnerin interessiert sich für den versoffenen Mann, frei von Vorurteilen. Josefs Lebensgeister werden geweckt. Er schliesst sie in sein Herz, sie wird seine «Prinzessin». Ein Rückfall und Unfall führt zum Bruch, bei dem Nina verletzt wird. Eine Trennung, ein Abschied auf unabsehbare Zeitgeschlossen hat. Josef verspricht: «Ich bin immer für dich da.»

35 Jahre sind vergangen. Bei der Beerdigung seiner Schwester erfährt Josef (Matthias Habich), 82 Jahre alt geworden, dass seine Nichte Nina (Johann Bantzer) in der Ukraine festsitzt. Sie ist seit Jahren auf Droge und vegetiert nun im Knast. Er erinnert sich an sein Versprechen und macht sich auf, Nina erlösen und «befreien».

Das Sozialdramas «Prinzessin», zerfällt in zwei Teile: zuerst die Annäherung zwischen der unbefangenen Nina und ihrem abgestürzten Onkel Josef, sehr einfühlsam und intim inszeniert, dann Jahrzehnte danach die umgekehrte Hilfsaktion. Das Beziehungsdrama mutiert zum Thriller. Die Ukraine wird zum schmuddeligen Schauplatz eines verkorksten Lebens. Umkehrung: Aus dem hilfsbereiten Mädchen wird ein Suchtopfer, ihr geheilter Onkel wird zum Heilsbringer. An den exzellenten Mimen Matthias Habich und Johanna Bantzer liegt es nicht, dass der zweite Teil des Films stark abfällt. Hervorzuheben ist vor allem die vierjährige Darstellerin Lia Hahne. Eine Entdeckung!

Der Zürcher Filmer Peter Luisi («Flitzer», «Der Sandmann») konzipierte «Prinzessin», als modernes Märchen. Sein Plädoyer für Sucht und deren Überwindung, für gelebte Liebe und Hoffnung scheitert an der dramaturgischen Umsetzung.

***

The Worst Person in the World

rbr. Flüchtige und feste Beziehungen. Wie so oft ist der Filmtitel auch in diesem Fall irreführend. «Die schlechteste Person in der World» – das soll Julie sein? In zwölf Kapiteln mit Prolog und Epilog erzählt der Norweger Joachim Trier vom schwankenden, unsteten Leben der dreissigjährigen Julie (Renate Reinsve, 2021 in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet). Die «schlechteste Person» ist natürlich nicht schlecht im Sinne von bösartig oder kriminell. Julie ist wie ein Segel im Wind, ein flatterhafter Schmetterling, ein Unruhegeist. Sie fühlt sich schlecht wie eine Versagerin, ist auf der Suche nach Liebe, Verständnis, Halt, letztlich nach Identität und sich selbst. Ihr Freund Aksel (Anders Danielsen), älter, reifer, sicherer, möchte sie binden, heisst sich mit ihr niederlassen. Bei einem nächtlichen Streifzug lernt sie den etwa gleichaltrigen Eivind (Herbert Nordrum) kennen. Sie proben den Seitensprung auf einer Party, die Untreue – ganz platonisch. Diese Begegnung gehört zu den schönsten Szenen dieses Liebesfilms ebenso wie eine Traumsequenz, in der Julie in Oslo herumstromert, um Eivind zu finden. Die Menschen um sie herum erstarren wie vereist, nur der Wind bewegt sich und ihre Haare. Diese Szene sei echt, versichert Regisseur Joachim Trier. Keine Tricks, keine Digitalisierung. Die Menschen sind einfach still gestanden.

Die Entwicklung der Heldin zieht sich über mehrere Jahre, eben Kapitel. Julie stellt sich in Frage, sehnt sich, schnuppert an der Liebe und… Aber das soll hier nicht verraten werden. Triers intime, sanfte bisweilen auch ironische Romanze ist ein filmisches Kleinod über Beziehungen, Gefühle und die Zeit, die mal stehenbleibt und manchmal davongaloppiert. Man sollte sich Zeit nehmen, für «The Worst Person in the World».

*****

Spencer

rbr. Ausbruch. Sie fühlte sich unfrei, unverstanden, ungeliebt. Gefangen im Goldenen Käfig, so kam es Prinzessin Di alias Diana Spencer wohl im Kreis der königlichen Familie vor. Prinz Charles (Jack Farthing), die Queen (Stella Gonet). Prinz Philip (Richard Sammel) sowie ihre Kinder Prinz William (Jack Nielen) und Harry (Freddie Spry) hatten sich zum gemeinsamen Weihnachtsfest auf dem königlichen Landsitz Sandringham, Norfolk, versammelt. Sie warteten auf Prinzessin Diana (Kristen Stewart). Sie ist verspätet, hatte sich scheinbar mit ihrem Porsche in heimischen Gefilden verfahren, obwohl sie dort 1961 geboren wurde. Ihr war eine Vogelscheuche wichtiger als das Familientreffen. Zeremonienmeister Major Alistair Gregory ermahnt die Zuspätgekommene, sich an die Etikette zu halten, und drängte sie, sich wie alle anderen Eingeladenen wiegen zu lassen. Ein Ritual, das auf Weisung der Queen am Ende der Festtage wiederholt werden sollte.

Doch dieser Fauxpas (Verspätung) ist nicht der einzige Protokollbruch, den die Prinzessin verübt hat. Sie ist ein Fremdkörper im Kreis der Royals. Einzige Verbündete ist die Kammerzofe Maggie (Sally Hawkins). Wie sich zeigt, hat auch der strenge Major Gegory (einmal mehr eine gediegene Darstellung durch Timothy Spall, der schon in «The Last Bus eine oscarwürdige Partie bot) gewisses Verständnis. Die höfischen Rituale und Regeln sind Diana egal geworden, sie will ihre Freiheit zurück. So werden die Weihnachtstage zum «Showdown», zum Findungs- und Wendepunkt. Diana bricht mit der Familie – spektakulär während der Treibjagd. Die Jagd auf sie ist damit bekanntlich nicht zu Ende.

Diana wurde zur Ikone wie einst Sisi oder Sissi, die Kaiserin Österreichs und der Herzen, die just wieder eine ungeahnte Film- und Fernseh-Renaissance erfuhr. Lady Di alias Diana Frances Spencer avancierte zur «Königin der Herzen». Prinzessin von Wales starb 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris, als ihr Auto unter einer Brücke von einer Reportermeute verfolgt wurde und gegen die Mauern prallte.

Der Chilene Pablo Larrain hatte sich bereits mit «Jackie», der First Lady Amerikas, filmisch befasst. Auch eine historisch-tragische Figur. Die britische Kronprinzessin, modellhaft schön, von den Medien begehrt und verfolgt, volkstümlich und modebewusst, wurde nie recht heimisch im Königshaus, im Regel- und Benimmwerk des Herrscherhauses. Ihr Mann, Prinz Charles wurde ihr zunehmend fremd. Besonders nach seiner Affäre mit Camilla Parker Bowles. Allein ihren Kinder zuliebe ertrug sie die höfischen Etikette, harrte am Hof aus. Pablo Larrains intimes Drama «Spencer», mehr Kammerspiel denn Ehe- oder Königsdrama konzentriert sich auf die entscheidenden Weihnachtstage 1991. Die Stärke des Dramas ist es, die Reibereien, Zerrissenheit und Konflikte nicht in harschen Aktionen vorzuführen, sondern sich über Gesichter, Mimik, Haltung auszudrücken. Larrain vermeidet es meisterlich, in Kostümen, und royalem Romantizismus zu schwelgen. Kein Schmachtfetzen also. Der Film wahrt gewisse Distanz – nicht ohne Touch von Ironie und Melancholie. Eben auf den Punkt gebracht.

****

The 355

rbr. Ballerfrauen mit Staraufgebot. Agenten- und Actionfilme haben einmal mehr Hochkonjunktur. Angefangen vom Showdown mit 007 Agent James Bond über «The Spider-Man – No Way Home», «The Matrix – Resurrections» und «The King’s Man – The Beginning» bis «The Batman» (ab März im Kino). Dazwischen drängen sich fünf Frauen, die beweisen wollen, dass sie ebenso tough, knallhart und schiessfreudig sein können wie ihre Kollegen. Das feminine Actionspektakel «The 355»hat ein Qualitätsmerkmal: von Frauen mit Frauen und nicht nur für Frauen! Produzentin Jessica Chastain («The Help», «Zero Dark Thirty») wollte der männlichen Agentenphalanx ein weibliches Kompaktteam entgegensetzen und engagierte Autor und Regisseur Simon Kinberg, Experte für die «X-Men»-Filmreihe, für ihren Agentenfeldzug. Die namhafte Besetzung sollte die geschönte Ballerorgie veredeln: Diane Kruger als deutsche Aktivistin Marie, Lupita Nyong’o als Computer-As Khadijah, Penélope Cruz als kolumbianische Psychologin Graciela und Fan Bingbin als undurchsichtige Drahtzieherin Lin Mi Sheng. Jessica Chastain selbst agiert als CIA-Agentin Mace. Männer (wie der Schönling Sebastian Stan) kommen auch vor, aber die dienen nur als durchtriebene Bösewichte, Kampfhähne und Kanonenfutter.

Dabei geht es um eine verheerende Geheimwaffe und die Rettung der Welt – wie auch anders! Die Story ist unwichtig, die Action flott und adrett, aber nicht minder gewalttätig als in bekannten Action-Machowerken. Wer’s weiblich mag, wird seinen Unterhaltungsspass haben. Weltbewegend sind die Ballerfrauen in Action nicht. Der Film mag ein weibliches Zeichen setzen, aber es gäbe auch andere Wege. Der Titel beruft sich auf die erste US-Spionin während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, der man den Codenamen Agent 355 gab.

***

Don’t Look Up

rbr. Der Killerkomet kommt… Manche Ratschläge oder Warnungen werden einfach nicht ernst genommen und in den Wind geschlagen (siehe Unwetterkatastrophe vom Ahrtal in Deutschland, wo Behörden und andere verantwortliche Stellen nur zögerlich und zu spät reagiert haben). Im Spielfilm «Don’t Look Up» geht es um eine globale Bedrohung aus dem All. Astronomie-Professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) und seine Doktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) entdecken einen Kometen, so riesig wie der Mount Everest, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. In sechs Monaten dürfte es zum grossen Knall und Desaster kommen. Dr. Teddy Oglethorpe (Rob Morgan), Vorsitzender einer NSA-Organisation, unterstützt die beiden. Zu blöd, dass niemand die akademische Warnung ernst nimmt, allen voran die US-Präsidentin Janie Orlean (Meryl Streep). Die hat Wichtigeres (nämlich Wahlgeschäfte) zu tun, als die Menschheit zu schützen und zu retten. Allein der millionenschwere Smartphone-Unternehmer (Mark Rylance) wittert ein Geschäft. Randall und Kate starten einen Medienzug, um die Öffentlichkeit zu warnen und die Menschen zu sensibilisieren, eben nach oben ins All zu schauen, damit sie endlich die kommende Katastrophe wahrzunehmen. Als alle Spaltversuche und halbherzige Rettungsaktionen scheitern, suchen die Präsidentin, Vertraute und ihr Sohn das Heil in einem Raumschiff…

Adam McKay inszenierte diese schwarze Untergangssatire, in der auch Cate Blanchett und Ron Perlman solide Auftritte haben. Aber wie das auf Erden so ist: Geschäfte und politische Absichten oder eben Wahlen sind wichtiger als die Sicherheit der Menschen. Steckt lieber den Kopf in den Sand und verschliesst Augen und Sinne. Das kommt uns doch bekannt vor. Man weiss um globale Bedrohungen (Klimawandel, Ausbeutung, Viren etc.), beschönigt, verdrängt, leugnet oder zieht gar gegen solche Warnungen zu Felde (siehe Corona-Gegner, Quertreiber, Negierer und Verharmloser). Im Filmfall geht es gar soweit, dass ein Unternehmer eine Rettungsaktion abbrechen lässt, um an wertvolle Mineralien des Planetenkillers zu gelangen. Die Netflix-Produktion ist bitterböse, lässt aber tief blicken. Am Ende ist Jason, unbedarfter Sohn der Präsidentin, Überlebender der totalen Katastrophe.

*****

Delieux

rbr. Freiheit geht durch den Magen. Er ist ein Spitzenkoch, entwickelt kulinarische Kreationen, muss aber verwöhnte adelige Mäuler stopfen. Pierre Manceron (Grégory Gadebois) probiert gern Neues und setzt der Gesellschaft eine Köstlichkeit vor, die mundet, bis die wahre Substanz, Kartoffel, entlarvt wird. Vom Geschrei versnobter Damen (Kartoffeln sind doch nichts fürs Volk) beeinflusst, macht Herzog von Chamfort (Benjamin Lavernhe) seinen Kochkünstler nieder. Der kündigt seinen höfischen Job und zieht mit seinem Sohn (Lorenzo Lefebvre) in ein einsames Bauernhaus bei Paris. Dort sucht ihn Louise (Isabelle Carré) heim, eine Frau mit undurchsichtiger Vergangenheit und gewissen Absichten. Sie animiert ihn, sie in die Kochkunst einzuweihen. So findet er wieder Spass an Kochfreuden und eröffnet auf ihr Drängen ein Restaurant. Das spricht sich herum, auch beim neugierigen Herzog. Der kündigt sich an, kneift zuerst und erlebt dann beim Lunch in Freien sein blaues Wunder.

Charmant, aber mit arglistigen Hintergedanken führt Regisseur Éric Besnard eine marode hochnäsig adelige Gesellschaft vor, die vor lauter Plüsch, Luxus und Snobismus die Lage und Bedürfnisse des niedrigen Volkes verkennt und verdrängt. Hochmut kommt vor dem Fall, auch 1789 am Vorabend der Französische Revolution. So befreit sich nicht nur die unterdrückte Gesellschaft vom herrschenden Adel, sondern feiern auch Küche und Bewirtung köstliche Urständ. In diesem Fall ist die Rache süss – in mancher Beziehung. Besnard gelang eine schmackhafte Historie, raffiniert in der Zubereitung, garniert mit liebenswerten Zutaten und köstlichem Abgang.

****

Fedier – Urner Farbenvirtuose

rbr. Vergessen und doch gegenwärtig. Im Urnerland kann man ihm bis heute begegnen – bei Wandbildern für die PTT oder im Zeughaus in Altdorf. Doch er ging vergessen, der Urner Künstler Franz Fedier (1922-2005), der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern könnte. Er ist der Schweizer Pionier der abstrakten Malerei, hatte Visionen, die seiner Zeit weit voraus waren. Er studierte in Paris, wandte sich nach einem Aufenthalt in Algerien (1949/52) von der figurativen der abstrakten Malerei zu («Ich bin nicht der Sonnenuntergangsmaler»). Fedier wurde Leiter der Malklasse in Basel (1966-1987, Schule für Gestaltung) und war Präsident der Eidgenössischen Kunstkommission (1987-1992). Er sah Kunst als Öffentlichkeitsarbeit, verwirklichte Kunst am Bau, war experimentierfreudig, auch kompromisslos gleichzeitig weitsichtig.

Der Filmer Felice Zenoni, 1964 in Altdorf geboren, ist dem «Urner Farbvirtuosen» nachgegangen, mit Fediers 24-jähriger Enkelin Alma als Spurensucherin und Seelenverwandten. Sie studiert Sozialanthropologien und Kunstgeschichte in Bern. Vergessene Bilder, Skizzen und Projekte tauchen auf. Fedier, ein Schüler des Urners Heinrich Danioth (Teufelsbild in der Schöllenen Schlucht bei Andermatt, 1950), und Teilnehmer an documenta 1959 in Kassel, skizzierte 1970 selber einen bemalten Teufelsstein bei Göschenen. Doch sein Projekt wurde 1994 von der Naturforschenden Gesellschaft Uri abgelehnt. Nun hat ein Team (Fediers Enkelinnen Alma und Clara, Schwiegertochter Gerda Fedier, Sohn Marco sowie Restaurator Andreas Hohri) das Projekt tatsächlich umgesetzt. Das Vorhaben, endlich gutgeheissen, gelang zum 100. Geburtstag – auf Zeit, wie Felice Zenoni erklärte, denn der gelbe Teufel auf dem Felsen soll wieder «reingewaschen» werden. Das Projekt (Kostenpunkt: 50 000 Franken) wurde nun auch im Film dokumentiert. Eine andere Szene zeigt, wie Fediers Regenbilder entstanden sind. Man hat sie nachgeahmt und «laufen» lassen.

Zenoni, 2021 mit dem Fernsehpreis für seinen Film über Fedier ausgezeichnet, lässt Leben und Werken des Künstlers für sich sprechen, enthält sich jeglichen Kommentars. Er zitiert aus Fediers Aufzeichnungen, bringt Kuratorin Bice Curiger und Kunstprofessor Gottfried Boehm ins Gespräch. Kein Biopic im konventionellen Sinn, sondern populäre Begegnungen mit einem fast vergessenen Schweizer Künstler und Visionär, mit seinen Arbeiten und seiner Wirkung etwa auf Sohn Marco, der wesentlich am Film beteiligt war, oder auf seine Enkelin Alma. Ein fesselndes Vermächtnis auf verschiedenen Ebenen.

*****

Zum 100. Geburtstag würdigt das Haus für Kunst Uri in Altdorf den Maler Franz Fedier mit einer Einzelausstellung (12. März bis 15. Mai 2022).

Heinz Stahlhut (Kunsthistoriker, Konservator und Kurator) , Barbara Zürcher und Gottfried Boehm haben einen Werkkatalog über Franz Fedier mit seinen Schriften und Texten geschaffen (Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft).

Un triomphe

rbr. Ein Herz für Beckett und Menschen. Er ist ein liebenswerter Looser und ein Schauspieler ohne Perspektive: Etienne (Kad Merad) kriegt kein Engagement und schlägt sich mühsam durchs Leben. Eher unwillig nimmt er einen Job in einem Gefängnis an. Er soll dort einen Theaterworkshop durchführen. Fünf Knasttypen lümmeln herum und haben kaum Bock auf ein surreales Theaterstück wie «Warten auf Godot» von Samuel Beckett. Was schaut dabei für die Häftlinge heraus? Mit jeder Probe kommen sich der Leiter dieser «Beschäftigungstherapie» und seine «Zöglinge» näher. Etienne baut nicht nur Vertrauen zu seiner Schauspielertruppe auf, sondern motiviert die Teilnehmer, an das Experiment und das Theater zu glauben. Tatsächlich wird die Aufführung draussen, heisst ausserhalb der Gefängnismauern, begeistert aufgenommen. Eine Aufführung zieht die andere nach sich bis hin nach Paris. Doch diese Ausflüge, der Hauch von Freiheit ist verführerisch…

Kad Merad als Theatermacher, der trotz Nackenschläge an seine Sache und Beckett glaubt, ist eine Wucht. Aber auch seine «Knasttruppe» überzeugt vom Habitus und Gestus bis zu jedem Gefühlsausbruch – als wär’s ein Dokumentarfilm. Regie führte Emmanuel Courcol, selbst gelernter Schauspieler. Seine Komödie zwischen Gittern und Vorhang ist ein Plädoyer für Glauben an ein Teamwork und Solidarität (bis zu einem gewissen Grad). Das Warten auf jenen unbekannten Moment lohnt sich… Passend dazu übrigens der Song «I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free» von Nina Simone (Montreux, 1976). Und das Schönste, Menschlichste an dieser Filmsache ist, dass dieser Theaterversuch tatsächlich stattgefunden hat: Der schwedischer Regisseur Jan Jönson hat ihn 1985 durchgeführt und fand Anerkennung beim irischen Dichter Samuel Beckett (1906 – 1989). Wenn das kein Triumph ist…!

*****

Rifkin’s Festival

rbr. Selbstbespiegelung. Was wäre ein Kinojahr ohne einen Woody Allen-Film! Nach «A Rainy Day in New York» (2018/19), eine Liebeskomödie mit Startschwierigkeiten (wegen Me Too-Debatten und übergriffigen Vorwürfen) folgt nun ein Beziehungskrampf oder -kampf vor der Kulisse des Filmfestivals San Sebastian, Spanien. Der abgehalfterte, ehemalige Filmprofessor Mort Rifkin (Wallace Shawn) ist so etwas wie der Dackel seiner Frau, der Filmpublizistin Sue (Gina Gersahon), ein Begleiter, der seine Frau beäugt wie ein Detektiv. Kein Wunder, er vermutet, dass sie am Regisseur Philippe (Louise Garrel) mehr als berufliches Interesse zeigt. Und so dreht das Liebes-, Eifersuchts- und Psychokarussell nach Woody-Art. Der hypochondernde Held Mort sucht sein Heil bei der attraktiven Ärztin Dr. Joanna «Jo» Rojas (Elena Anaya) und verliebt sich prompt. Er beichtet ihr all die Begebenheiten, Sorgen, Eifersüchteleien, Verhältnisse und glaubt, in Jo eine verwandte Seelegefunden zuhaben. Und sie…? Zu guter Letzt kommt noch der Tod nach Ingmar Bergman-Art ins Spiel – aber nur kurz und markant verkörpert von Christoph Waltz.

Was will uns Woody Allen nach über fünfzig Filmen mit dieser geschwätzigen Seelenwanderung, gespickt mit Anspielungen an Godard, Fellini, Bergman und nicht zuletzt an sich selbst sagen? Eine intellektuelle Spiegelung über Filme, Frust und Festivals, Kunst und Können oder eben Nichtkönnen, Selbstzweifel und Hoffnungen? Wahrscheinlich von allem etwas. Vor allem ist «Rifkin’s Festival» ein Film von und über Woody Allen, seine Befindlichkeiten, Neurosen, Ängste – für Eingeweihte und Fans.

***

The Matrix Resurrections

rbr. Sammelsurium der Illusionen. Es gibt Filme, die sind ein Unikat, und solche, die es werden wollen, Filme, die bereichern, und solche, die überflüssig sind. Das neuste Action- und Fiction-Machwerk heisst «The Matrix Resurrections» und gehört zur letzten Spezies. Die Schwestern Lilly und Lana Wachowski kreierten 1999 mit dem «Matrix»-Film ein prägnantes neues Kinokapitel. Es folgten 2003 zwei mehr oder weniger ansehnliche Fortsetzungen. Sage und schreibe 18 Jahre nach dem Ende der Trilogie hat nun Produzentin und Regisseurin Lana Wachowski die «Matrix»-Welt solo wiederbelebt – oder soll man sagen geplündert? Erdachte oder eingebildete Tote sind wieder aktiv ebenso wie Heerscharen von Maschinen, Robotern und argen Kräften. Der totgeglaubte Computer-Freak, Spieledesigner und Matrix-Visionär Thomas A. Anderson alias Neo (Keanu Reeves) findet die Familienmutter Trinity und ehemalige Hackerin Tiffany (Carrie-Anne Moss) wieder oder umgekehrt. Seine grosse Liebe eben – aber ist die wirklich wahr oder nur Wahn? Und so geht es in dieser vierten «Matrix»-SF-Actionreise hin und her zwischen erdachter und realer Wirklichkeit, zwischen den früheren Filmen und der neusten «The Matrix Resurrections» (was so viel wie Wiederauferstehung bedeutet). Dieser Zerrspiegel oder besser das frech, auch virtuos zusammengemixte Sammelsurium bietet jede Menge «Matrix»-Partikeln, absonderliche Gefechte und Fantasy-Reize. Klar verzerren sich wieder Gesichter («Universal Capture»), wird aus allen Rohren geschossen, und Neo macht wieder seinen Tanz um die Geschosse («Bullet Time»), Agent Smith (Jonathan Groff, auch Hugo Weaving aus früheren Filme) ist wieder von der Partie. Morpheus taucht auf, einmal in Gestalt des älteren Laurence Fisburne (Archivmaterial), dann als neuer (Yahya Abdul-Mateen II). Nachbildung, Maschine oder Vision? So ist manches im neusten, überlangen Matrixspektakel (148 Minuten) mal handfest und knallig, dann wieder verwirrend, sprunghaft und philosophisch beschwert. Das Wechselspiel zwischen Scheinwelt und Realität wird bis zum Geht-nicht-mehr ausgereizt – und ermüdet. Gedreht wurde übrigens teilweise in den Studios von Babelsberg/Potsdam. Wer Spass an der Matrix-Magie, Trug und Täuschung findet, mag auf seine Kosten kommen. Wer wirklich durchblicken will bei unzähligen Vexierbildern und virtuellen Verwirrungen wäre mit ein paar «Matrix»-Vorkenntnissen besser gerüstet, eben weil viel zitiert, angedeutet und verzerrt wird.

***

to be continued