Bruno Moll

«Spirituelle Erlebnisse: Rufer zwischen Alp und Himmel»

Von Rolf Breiner

Es gibt sie noch, die Älpler, die allabendlich durch einen Milchtrichter eine Art Beschwörungssingsang vollführen. Sennen «posaunen» ihren Abendsegen, ihren «Bättruef» über Berg und Tal. Bruno Moll hat ihnen einen Film gewidmet: «Alpsegen», der nun in den Kinos zu sehen ist.

Abendstimmung über den Bergen, die Dämmerung bricht an. Ein Mann steigt auf eine Anhöhe vor seinem Haus und setzt zu einem Sprechgesang an, beschwört den Segen für seine Alp, die Tiere, die Menschen, die heimatliche Scholle, Berg und Tal. Er spricht, nein, er intoniert den Alpsegen, den «Bättruef», bittet Gott, Maria und Heilige um Schutz vor Unheil. Ein jahrhundertalter Brauch. Er sei erstmals im Jahr 450 nachgewiesen worden, schreibt die Volkskundlerin Brigitte Bachmann-Geiser. Ein Glaubensbekenntnis, in das der lateinische Mariengruss «Ave Maria» und Texte aus dem Johannes-Evangelium einflossen, das «Unser Vater», das Requiem, Scheuchrufe, Vieh und Wettersegen.

Franz Ambauen (80) ist so einer, der heute noch allabendlich mit dem hölzernen Milchtrichter auf seine Alp Arhölzli im Nidwaldnerischen auf 1600 Meter über Meer tritt und den Alpsegen verkündigt. Ein uriger Innerschweizer mit Schalk hinter den Ohren – und ein Mann wie aus einer Reklame à la Wetterschmöker.

Ein ganz anderer Typ ist Mina Inauen (61) aus Appenzell. Eine Ausnahme. Die Sammlerin und Naturfreundin mit eigenen Macken legt ein Bekenntnis ab: «Für mich ist das Alpleben reinste Erholung. Neben dem Haushalt habe ich genügend Zeit durch die Wälder und Wiesen zu streifen. Ich sammle Heilkräuter und seltsam geformte Steine und Wurzeln.»Und ruft den Alpsegen aus. Gelernt hat sie’s von einem behinderten Milchprüfer.

In diesen Kreis der «Rufer auf der Alp» treten in Bruno Molls Dokumentarfilm «Alpsegen» drei weitere Mannsbilder: Der leidenschaftliche Braunviehzüchter aus dem Entlebuch, Josef Brun (61), der behauptet, dass die Natur sein religiöses Gefühl bestimmt. Der Rätoromane Placi Giusep Pelican (40) aus der Surselva, der, im Winter Ofenbauer, sommertags auf einem Maisäss und dann auf der Alp d’Andiast mit seiner jungen Familie 70 bis 80 Kühe hütet und versorgt. Schliesslich der «Youngster» Samuel Indergand (25), der mit seinem Freund Urs (32) Kühe und Rinder im Fellital (Uri) betreut. Indergand hat den Text seines Alpsegens von einem Ostschweizer Sennen übernommen: «Ich hab ihn dann aber abgeändert. Einmal, weil ich, im kirchlichen Sinn, nicht sehr gläubig bin. Ich hab die Heiligenlastigkeit zugunsten der Natur etwas zurecht gestutzt.»

Der Oltner Bruno Moll (64) ist ihnen gefolgt und hat einen Dokumentarfilm, jenseits von Folklore und Heimatidylle, geschaffen, der ein etwas entlegenes Stück Schweiz abbildet und doch tiefer geht.

Wir sind Bruno Moll gefolgt und haben im Gespräch mit ihm nach Hintergründen, Motiven und Werten gesucht.

Was bringt einen Städter wie Sie auf die Alp, bewegt Sie zu einem Film wie «Alpsegen»?

Dieses Gebet und Ritual ist eine Glaubensäusserung. Die hat mich am meisten interessiert. Ich habe eine Affinität zu Themen wie Glauben und Spiritualität aus der Perspektive des Atheisten. Mich interessieren einfach Menschen, die fähig sind zu glauben. Ich selber schaff’s nicht. Ich kann vielleicht an die SBB glauben, dass sie den Fahrplan einhalten. Das ist der Ursprung und dann kam die Alp hinzu, die eine Projektionsfläche bietet für Glaubensfragen wie woher komme ich, was will ich, was ist das Ziel des Lebens?

Bedeutet das: Die Alpen als Leinwand für spirituelle Erlebnisse?

Die Alp ist ein Gegenentwurf zur Stadt, zur Zivilisation. Ich selber liebe die Stadt, brauch die Stadt. Aber mich interessieren auch die Menschen an der Grenze, die ihre Widersprüche ausleben.

Sie meinen, wie sie ihren Glauben leben…

Ja, was treibt die Menschen zu glauben. Warum sind sie fähig zu glauben? Welche Wertesysteme haben sie, welches Selbstverständnis? Das sind Themen, die mich schon länger interessieren.

Die Sennen, die in Ihrem Film den Abendsegen fast schon zelebrieren, sind ja nicht alle gläubig im Sinne einer katholischen Kirche…

Das hat mich eben auch interessiert, dass beispielsweise der eine im Paradox lebt und das auch auslebt. Ich mag diese Widersprüche und fand es auch wichtig, die Möglichkeiten der Sprache auszuloten. Nun, der junge Senn spricht von innerer Ruhe. Das Wort reicht nicht, um das innere Bedürfnis auszudrücken.

Welche Motivationen stecken dahinter?

Es gibt ein Erklärungsmuster beispielsweise vom Franz, dass es nicht um Nutzen geht, sondern um ein inneres Bedürfnis, einen Tagesabschluss und einen Dank.

Sie sind sicher öfter gefragt worden: Weshalb machst du diesen Film?

Es ist schwierig zu beantworten. Man findet die Antwort nicht sofort, sondern drei, vier Jahre später.

Arbeiten Sie aus dem Bauch heraus?

Ich arbeite stark intuitiv. Natürlich vermischt sich das mit einer intellektuellen Neugierde. Ich wollte keine Folklore, das Älplerleben steht nicht im Kern meines Interesses, sondern diese Individualisten, die sich stark aus sich selbst heraus definieren. Und letztlich die Glaubensfrage.

Man hat bei Ihrem Film das Gefühl: Da sei alles authentisch, nichts inszeniert. Das bedarf eines grossen Vertrauens seitens der Protagonisten. Wie haben Sie das geschafft?

Ich schwätze nicht viel vorher, spiel nicht den grossen Zampano. Ich mach das einfach. Irgendwie vertrauen mir die Leute. Sicher strahle ich echte Neugier aus, so dass die Leute das Gefühl haben: Sie können mir etwas schenken. Das öffnet die Menschen.

Sie sind unvoreingenommen, unvorbereitet…?

Fast unvorbereitet. Ich gebe den Leuten nicht das Gefühl, dass jetzt der grosse Stress beginnt. Es geschieht einfach. Das hilft und bewirkt Authentizität. Und es geht immer um Sympathie, dann macht man soclhen Film miteinander.

Aber Sie wollen nicht nur Geschichten erzählen, Menschen in ihrem speziellen Umfeld zeigen, sondern auch dahinter schauen, den Zuschauer bewegen, anregen…

Genau. Das ist absolut mein Credo für den Kinofilm. Ich kann nur mit dem Film leben, wenn der Zuschauer in Dialog mit dem Film tritt. Der Zuschauer überprüft in jedem Film seine eigenen Werte – auf emotionale Weise natürlich.

Bei Ihrem ersten Film «Gottliebs Heimat» von 1978 gings um eine Auswanderung. Jetzt sind Sie quasi nach 34 Jahren zur heimatlichen Schollen zurückgekehrt. Schliesst sich da ein Bogen?

Dieser Gottlieb wollte Bauer werden, konnte es aber nicht, weil er kein Geld hatte. Er ist nach Amerika gegangen. Das hat er geschafft und hat dort seine Heimat gefunden. Vielleicht haben Sie recht, und ich komme auf die Heimat zurück.

Hat das mit Ihrer eigenen Biografie zu tun?

Ich bin ja ein typischer Achtundsechziger, wir haben das Schweizer Brauchtum zu lange anderen überlassen und vernachlässigt, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Ich finde es wichtig, dass wir ein unverkrampftes Verhältnis zu unserer Geschichte bekommen.

Ist «Alpsegen» ein Heimatfilm?

Und wie! Wir haben den Begriff Heimat gewissen Kreisen überlassen. Das war dumm. Wir haben uns mehr mit der Folklore aus Italien oder Schottland oder den USA befasst, nur nicht mit der Schweiz. Das hat sich gerächt im politischen Sinn, wurden überrumpelt und als Heimatfeinde etikettiert. Der Heimatbegriff muss eine Dinglichkeit, eine Verbindlichkeit kriegen, die nicht nur rückwärts gewandt ist.

Eine neue Welle Schweizer Heimatfilme hat sich aufgebaut. Ist das Zufall?

Das ist nicht zufällig, das ist eine Entwicklung. Ich versuche es in einem Bild auszudrücken. Wir versuchen eine Zukunft auszumalen. Wie soll sich die Schweiz sich in einem globalisierten Umfeld verhalten? Man nimmt ein bisschen Anlauf, aber auch ein Anlauf führt ein bisschen zurück. Man wird sich seiner Kultur, seiner Werte mehr bewusst. Kurzum: Man nimmt einen Anlauf, um einen weiten Sprung zu wagen.

Wie war die Publikumsresonanz bisher?

Das Publikum, das ich erlebt habe, war gespannt, nie gelangweilt. Es ging mit. Die Resonanz war sehr gut. Für mich existiert ein Film nur mit einem Publikum. Das ist die Vollendung.

Was bringt die nahe Zukunft, gibt es einen neuen Film?

Ja, im September beginnen die Dreharbeiten in Ghana. Thema: Warum wollen Afrikaner sich nicht entwickeln. Jedenfalls nicht im westlichen Sinne. Wir haben die Afrikaner nie gefragt, wie sie sich ihre Entwicklung vorstellen. Wir haben sie mit Rezepten eingedeckt, die mehr schlecht als recht funktionieren. Im Mittelpunkt steht ein Unternehmer, ein guter Freund von mir, der in Ghana die Eisenbahn neu bauen will. Ein 5 Milliarden-Dollar-Projekt. Eine Escher-Figur. Der Film soll «Der afrikanische Freund» heissen. Aber vorerst geht’s jetzt nach London. Ich werde dort einige Monate in einem Haus der Landis & Gyr-Stiftung verbringen.

«Heimat – hier und jetzt»

Bei den Solothurner Filmtagen 2012 machte das Wort von der Heimatfilm-Welle die Runde. Tatsächlich fussen einige neuere Schweizer Filme auf heimischem Grund und Boden – auf vielfältige Art. Der Bogen spannt sich dabei von rückwärtigen Geschichten bis zu Dokumentationen von Gestern und Heute.

Mehrfach nominiert, aber nur bedingt in die Ränge gekommen beim Schweizer Filmpreis Quartz 2012: Bei den auffälligen Heimatfilmen «Der Verdingbub» und «Eine wen iig – dr Dällebach Kari» wurden vor allem Schauspieler ausgezeichnet. Ein anderer Spielfilm machte das Rennen: «Summer Games» von Rolando Colla, ein sommerliches Familiendrama im italienischen Ferienambiente. Nein, kein Heimatfilm schweizerischer Prägung wie «Verdingbub» und «Dällebach Kari», doch diese beiden Film waren rein rückwärts gewandt.

Der beste Dokumentarfilm heisst «Vol. spécial» von Fernand Melgar, der mittlerweile vom Fernsehen ausgestrahlt wurde. Er hatte die Schweizer Ausschaffungspraktiken angeprangert und Wirkung gezeigt.

Schweizer Wirklichkeiten bildeten aber auch ganz andere Filme ab. Da gibt es einerseits Dokumentationen der konventionellen Art wie «Die Wiesenberger» um den Männerchor aus der Innerschweiz zwischen Alltag und Showbiz, wie «Der Kampf der Königinnen» um ein bekanntes Walliser Kuhkampf-Finale, «Hoselupf» mit Beat Schlatter als Schwinger-Herausforderer oder «Die Kinder vom Napf» um eine herzige Alltags-Idylle im Napfgebiet, die selbst ein Berliner Publikum am Filmfestival begeisterte.

Dann sind auch Schweizer Filme zu entdecken, die andere Ansätze haben und tiefer gehen. «Ursula – Leben in Anderswo» von Rolf Lyssy beispielsweise, der einen Ehren-Quartz 2012 erhielt. Er nimmt sich einer behinderten Frau um die 60 an, die bereits einmal vor mehr als 45 Jahren Thema eines Dokumentarfilms von Reni Mertens und Walter Marti war. Ein sehr menschliches Zeitdokument mit Schweizer (Film-)Bezügen – gestern wie heute.

Die Kummerbuben sind eine Berner Band, die sich auf ein gewagtes Projekt mit der Tanzgruppe des Berner Balletts eingelassen hat. Die Rocker und Tänzerinnen (plusTänzer) reiben, raufen, rocken sich zusammen. «Buebe gö’z Tanz» ist eine Entdeckung: Da treffen nicht nur zwei Kulturen aufeinander, sondern auch verschiedene Menschen und Charaktere, die sich zwischen Können und Krise finden und ihre Kreativität ausleben.

Böse Heimat

Heimat, so eine Definition, bedeutet eine Beziehung zwischen Mensch und Raum, auch Ort. Scholle, Wurzeln. Heimat heisst auch Identität, Mentalität, Geborgenheit, Da-Sein. Heimat muss nicht heile Welt sein, nicht Heimsein oder Hort der Tradition. Es gibt im Trend neuer «Heimatfilme» einige, welche die Schweiz hinterfragen, ergründen, aufbrechen und nachhaltig widerspiegeln. Ein sperriges Werk wie Urs Odermatts «Der böse Onkel» gehört dazu. Dabei beschreibt der Stanser Filmer in einer rüde-radikalen Bilderperformance den Fall sexueller Übergriffe, Verleumdung, Vorurteile und Versuchung. Sperrig, dornig und provozierend.

Andere Ansätze hat der international gefeierte Spielfilm «Sister» von Ursula Meier (Silberner Bär in Berlin). Er schildert den Lebenskampf des zwölfjährigen Simon, der von seiner Schwester/Mutter sich selbst überlassen wird, und sich an einer Skistation durch Klauen über Wasser hält und gleichzeitig seine Schwester versorgt. Schauplatz ist eine Schweizer Heimat mit zwei Seiten von heute.

Heimat heisst Heute, heisst hier und jetzt. Der Schweizer Film hat die Chance erkannt. Der nächste Schritt sollte zu einer Form führen, die auch international interessiert, Befindlichkeiten anspricht und darstellt, die nicht an Scholle und Sprache gebunden sind, sondern auch global funktionieren.

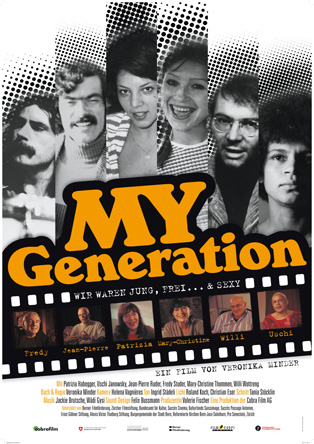

«My Generation – Reflexionen der 68er »

Drei Frauen, drei Männer, 1948 geboren. Sie waren Rebellen, Beatniks, Hippies, Engagierte, jung, lebensbegierig, ehrgeizig, sexy. Die Filmerin Veronika Minder, selber Jahrgang 1948, hat diese Menschen, heute um die 63 Jahre alt, porträtiert. Ihre Reflexionen über das Leben, über Lust und Laster fügen sich zu einem Zeitbild der persönlichen Art.

«My Generation» verbinden viele die Erinnerung an den ersten Hit der britischen Rockband The Who. Das war 1965. Nicht von ungefähr hat die Bernerin Veronika Minder auch ihren jüngsten Dokumentarfilm so überschrieben. Es ist ihre Generation, mit der sie sich auseinandersetzt beziehungsweise die sie ins Bild setzt (Kamera: Helena Vagnières), und zu Worte kommen lässt. Sechs Menschen mit Jahrgang 1948 werden vorgestellt, richtiger: Sie stellen sich vor: Hippie und Kommunist, Tänzerin und Musiker, Bundesangestellte und Physiker – sie erzählen von ihren Jugendzeiten und ihren Hoffnungen, dem Ausflippen und Ausprobieren, Ausbrechen und Aufbrechen. Krawalle (Globus), Rockkonzerte, Partys, Liebschaften, Karrieren. Damals waren sie 20 Jahre – in den wilden Achtundsechzigerjahren. Die dunkelhäutige Uschi Janowsky findet ihre Erfüllung im Tanz – bis heute. Fredy Studer macht eine grosse Künstlerkarriere als Drummer, Willi Wottreng wandelte sich vom Maoisten zum (seriösen) Journalisten (NZZ). Jean-Pierre Ruder verschrieb sich der Physik und wurde Ressortleiter beim Staatssekretariat für Bildung und Forschung. Patrizia Habegger tobte sich als Hippie-Mädchen aus, probierte alles und blieb von Schicksalsschlägen nicht verschont. Mary-Christine Thommen suchte ihr Heil in der bürgerlichen Geborgenheit.

Drei Frauen, drei Männer schwärmen von alten Zeiten, sinnieren, reflektieren. Jede, jeder hat auf seine Weise vom Leben gekostet, gefeiert und gelitten. Die einen (Hippie und Tänzerin) öffnen sich ganz, andere wie der Physiker verschliessen sich eher, geben wenig Persönliches preis. Sie alle sind Zeitzeugen, so unterschiedlich wie die Jahreszeiten, und mit 63 Jahren etwas weiser geworden. Wie glücklich, wie wie erfüllt sie sind, ist unterschiedlich. Die einen hadern, die anderen geben sich zufrieden. Das ist nicht immer einsichtig.

Die Filmerin Veronika Minder lässt sie erzählen – über die jungen Jahre, Sex, Dasein und Vergänglichkeit, über das Vergangene und Gegenwärtige. Sie lässt dosiert Archivbilder einfliessen und holt Statements von Begleitern, Freunden, Kindern ein. Ihr respektvoller Dokumentarfilm ist eher konservativ strukturiert, lädt einfach zum Teilnehmen ein. So entsteht ein sehr persönliches Zeitbild, eine Palette von Reflexionen über Existenzen und Erkundungen, über das Gestern heute. Und das Schönste ist: Man spürt den Menschen und dem Film die Lust am Leben an.