Johnny (Ronald Zehrfeld) und Nelly (Nina Hoss) in "Phoenix", © Piffl Medien PD

Irvin & Marilyn Yalom, Fotos: © Cecil Dünner

«Irvin David Yalom – Kein Heiler, sondern Reiseleiter»

Von Rolf Breiner

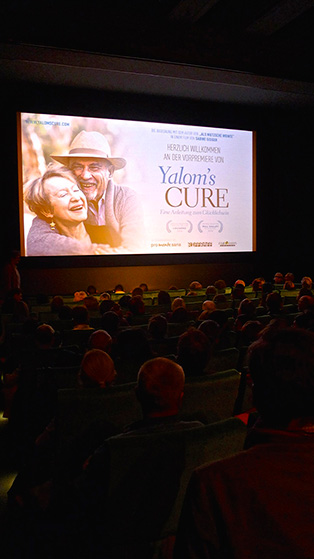

Der 83jährige Irvin David Yalom ist ein Phänomen – amerikanischer Psychoanalytiker und –therapeut mit russisch-jüdischen Wurzeln, Denker, Schriftsteller und Familienvater. Er hat Menschen und ihren Problemen nachgespürt, Patienten begleitet und beobachtet. Die Zürcherin Sabine Gisiger schuf ein Filmporträt, das über die Arbeit eines bedeutenden Psychiaters weit hinausgeht: «Yalom’s Cure – Eine Anleitung zum Glücklichsein».

Ein Fluss, eine Skyline, ein Containerschiff. Das Bild des Fliessens prägt sich ein als Sinnbild fürs Leben. Das Wasser, das zugleich Kraft als auch Ruhe ausstrahlt, taucht immer wieder auf: Ein- und Abtauchen, verbindendes und trennendes Element. im Dokumentarfilm der Zürcherin Sabine Gisiger. Der Psychiater und Autor Irvin David Yalom selber taucht im doppelten Sinn – in Meerestiefen und in menschliche Seelen. Dabei ist seiner Meinung nach eine wesentliche Voraussetzung seiner Arbeit die Selbsterkenntnis. «Wenn wir uns selbst nicht verstehen, können wir auch die anderen nicht verstehen oder schätzen.»

Wie bei einem Puzzle setzt sich das Filmporträt zusammen – aus Archivaufnahmen, Gesprächen, Zitaten. Impressionen. Yalom vertieft sich in psychoanalytische Theorien und kommt nach drei Jahren und 700 Stunden auf der Therapiecouch zur Erkenntnis, dass man Patienten nicht nur begleiten, beobachten und läutern sollte, sondern sich auch an ihnen beteiligen und ihnen tiefe, menschliche Zuwendung widmen muss.

Sabine Gisiger hat gut drei Jahre an ihrem Filmprojekt gearbeitet, hat Irvin David Yaloms Vertrauen und das seiner Familie gewonnen. Der 83-Jährige war Ende September neun Tage in Zürich und hat an zwei geschlossenen Kinovorstellungen teilgenommen. Yalom ist ein Vorkämpfer für Gruppentherapien. Sein Credo: «Wir sind alle Patienten».

Wie geht’s Ihrem «Patienten», Irvin D. Yalom?

Sabine Gisiger: Er ist diszipliniert, schreibt morgens und befasst sich nachmittags mit seinen Patienten. Er praktiziert noch. Zurzeit schreibt er an einem neuen Buch mit Fallgeschichten aus der Psychotherapie – mit dem Titel «Creatures of a Day». Hierher nach Zürich kamen Journalisten und Medienleute aus Deutschland und Österreich für Interviews. Es war toll. Ausserdem wurde eine «Sternstunde Philosophie» aufgezeichnet, die dann vom Schweizer Fernsehen am Sonntag, den 5. Oktober, ausgestrahlt wird

.

Sabine Gisiger, wie halten Sie es mit der Psychoanalyse? Haben Sie selber therapeutische Erfahrung gemacht?

Ich habe sieben Jahre eine Psychotherapie gemacht – das war vor 15 Jahren. Damals kam einiges zusammen: mein Vater lag im Sterben, meine Beziehung kriselte, ich war 40 geworden.

Wie sind Sie denn auf Irvin David Yalom gestossen?

Nicht durch eine Psychotherapeutin, sondern zufällig in einem Buchladen. Mir fiel sein Roman «Und Nietzsche weinte» auf. Dann habe ich die Bücher aus seiner Praxis, seine psychotherapeutischen Fallstudien gelesen. Und später seine Fachbücher.

Das war also der Auslöser für Ihr Filmprojekt.

Ich hatte die Idee, einen Film zu machen über die Erfahrungen, die ich oder die man mit ihm und seinen Büchern machen kann. Das war im Jahr 2010/11.

Was hat Sie an seiner Haltung, seinen Ansätzen fasziniert?

Die Fragen: Wie geht man mit Kindern, mit Alten, mit Menschen und miteinander um? Bei ihm geht um jeden einzelnen, wie der Mensch in der Welt steht und in Beziehung zu andern. Yalom sagt ja: Wenn man sich selber nicht kennt, kann man auch andere nicht verstehen und schätzen. Das ist ein Schlüsselgedanke.

Yalom hat diese Haltung an sich selber praktiziert, hat 700 Stunden, wie er sagt, auf der Couch anderer Therapeuten verbracht. Ein wesentlicher Aspekt seiner therapeutischen Philosophie betrifft die Anteilnahme am andern, die Zuwendung und Empathie – ein starker humanistischer Ansatz also.

Ganz genau. Das Einfühlen in andere, der menschliche Aspekt gegenüber Patienten fehlt oft, weiss ich von einer Medizinstudentin. Das kann’s nicht sein. Aber bei Yalom ist es so: Er lässt sich auf den Menschen ein, empfindet mit, begleitet.

Der Filmtitel deutet es an: Ist Ihr Film eine Kur oder eben eine Anleitung zum Glücklichsein? Verabreicht Yalom Kuren?

Nein, er versteht sich nicht als Heiler, sondern als Reiseleiter.

Wir erleben eine Reise zu den Menschen…

…und ins Innere. Er meint: Ein Reiseleiter ist dann gut, wenn er die Reisenden an Orte führt, wo er schon oft selber gewesen ist. Gemeint sind natürlich seelische Ort wie Depressionen, Schlaflosigkeit oder die Unrast eines Outsiders, der ein Insider werden möchte. Das hat er alles selber erlebt und ist diesen Dingen auf den Grund gegangen.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Protagonisten entwickelt?

Am Anfang hatte ich einen Brief geschrieben, er hat dann geantwortet, er könne sich nicht vorstellen, wie man einen Film machen können über einen Mann, der sein ganzes Leben gesessen, nachgedacht und mit anderen Leuten geredet hätte. Schliesslich hat er mich aufgefordert, ihn zu besuchen, und dann bin ich mit dem Produzenten Philip Delaquis nach San Francisco geflogen. Nach zwei Besuchstagen haben wir festgestellt, dass da eine Sympathieebene vorhanden war.

Sie haben also sehr schnell eine gemeinsame Frequenz gefunden.

Ja, auch mit seiner Frau Marilyn, die in der Frauenforschung tätig ist.

Interessant ist auch, dass sich Ihr Porträt zu einem Familienbild erweitert und die Reibungsfläche Eltern und Kinder zur Sprache kommt. Irvin und Marilyn sind auch nach 60 Ehejahren ein Paar, während ihre vier Kinder alle Scheidungen hinter sich haben. Sie hätten immer die Zweisamkeit, Liebe, Partnerschaft an erster Stelle gesetzt – nicht die Karriere oder Kinder, meinte Yalom einmal.

Richtig. Das zeigt oder illustriert wieder seine Grundhaltung. Wenn Menschen zu ihm kommen und unglücklich sind über ihre Kindheit und ihre Eltern, weist er darauf hin, dass auch die Eltern Eltern haben. Das heisst: Man kann nur versuchen, die eigene Familiengeschichte mit Empathie zu verstehen. Es vielleicht anders und besser zu machen und nicht in einer Art Opferhaltung zu verharren. Und seine Kinder machen das, sie denken darüber nach, sortieren neu.

Der Kontakt zu ihren Kindern ist intakt.

Ja, sie machen alle zusammen einmal im Jahr Ferien. Und sind ständig in Kontakt.

Irvin Yalom lehrt an der University Stanford und lebt in der Umgebung von San Francisco.

In Palo Alto, dort hat er seine Praxis, dort schreibt er.

Bei den impressionistischen Bildern vom Wasser und von Wellen in Ihrem Film kam mir der griechische Spruch «panta rhei – alles fliesst» in den Sinn. Wasser – ein verbindendes, aber auch trennendes Element. Im doppelten Sinn taucht Yalom ins Wasser.

Ja, er taucht tatsächlich. Auch ist das Wasser ein beruhigendes, ein meditatives Element – zum Nachdenken. Man schaut in die Weite und in die Tiefe. Und die Tiefe des Wassers, denke ich, ist ein gutes Sinnbild für die Seele. Nach unten wird es immer dunkler, immer schwieriger, etwas zu erkennen.

Sie haben Ihren Film am Filmfestival Locarno gezeigt. Wie war die Resonanz?

Toll. Nach Locarno haben wir Verleiher in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Holland, Griechenland und in den USA gefunden. US-Premiere feiert «Yalom’s Cure» am 7. Oktober am Festival von Mill Valley bei San Francisco.

Wie war denn die Reaktion der beiden Yaloms?

Nach Sichtung der Rohfassung hat er gesagt, der Film sei zu kurz. Der Film ist nicht länger geworden, aber dann hat er den Film erstmals mit Publikum in Zürich gesehen und gesagt, dass er ihn wirklich liebt. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut.

Worum ging’s Ihnen bei diesem Filmprojekt?

Ich wollte bei den Leuten auch die Neugierde auf sich selber anstacheln.

Oder anders gesagt: Die Neugierde auf sich selber durch den Mittelsmann oder Botschafter Yalom wecken?

Ja, das ist präzis.

Ist Yalom aus Ihrer Sicht ein grosser Menschenfreund?

Sicher, er hat sich auch Demut bewahrt.

Apropos Demut – Yalom ist russisch-jüdischer Abstammung. Ist er religiös?

Nein, er sagt selber, er sei Atheist und glaubt auch nicht an ein Leben nach dem Tod. In einem Interview mit ihm, das ich leider herausschneiden musste, sagt er aber auch: Jeder Mensch lebt weiter, sei es durch einen kleinen guten Gedanken, durch eine gute Tat oder ein Mitgefühl, das er weitergegeben hat. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem Kieselstein, den man ins Wasser wirft und der Kreise zieht.

Wie geht’s bei Ihnen weiter neben Ihrer Lehrtätigkeit an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)?

Ich arbeite an einem Film über Friedrich Dürrenmatt: an einer fiktiven Autobiografie. Dabei bin ich auf einen gemeinsamen Gedanken der beiden – Yalom und Dürrenmatt – gestossen: Das Leben an und für sich hat keinen Sinn, es hat seinen Sinn nur in der Evolution. Deswegen sei die Aufgabe jedes Menschen, für sein Leben einen Sinn zu suchen und seinem Leben einen Sinn zu geben.

Sabine Gisiger

Geboren 1959 in Zürich. Dissertation 1988 über die Geschichte der Dienstmädchen. 1989 Ausbildung zur Fernsehjournalistin. Seit 1990 freie Filmschaffende: Dokumentarfilme.

Seit 2002 Dozentin an der ZHdK Zürich (Masterclass) und an der Hochschule Luzern

Filme: 2000 «Do it» (Kino), 2005 «Gambit» (Kino), 2010 «Guru – Bhagwan, His Secretary & His Bodyguard» (Kino)

2011 «La voce in bellezza», TV-Dokfilm

2014 «Friedrich Dürrenmatt – im Labyrinth», TV-Dokfilm

«Phoenix»

Von Rolf Breiner

Deutsche Filmer greifen nicht nur in die Klassikkiste wie beim Schiller-Melodrama «Die geliebte Schwestern», sondern tauchen auch in die jüngere deutsche Vergangenheit ein. Giulio Ricciarelli schlägt in seinem Justizdrama «Im Labyrinth des Schweigens» ein Kapitel deutscher KZ-Bewältigung auf (mehr zum Kinostart im November). Christian Petzold beschreibt in «Phoenix» eine Frau, die das KZ überlebt hat und versucht, wieder sich selbst zu sein.

Die griechische Mythologie erzählt von einem sagenhaften Vogel, der am Ende seines Lebens verbrennt, um aus seinem verbrannten Leib aufzuerstehen. Diese Geschichte manifestierte sich in der Redewendung «Wie ein Phönix aus der Asche». Und das bringt auch die Geschichte einer Frau auf den Punkt, die Jahre im KZ überlebt hat, ins Leben zurückkehrt, um ein (altes) neues Lebenskapitel aufzuschlagen.

Die Stunde Null in Deutschland. Die Jüdin Nelly (Nina Hoss) hat Auschwitz überlebt und kehrt nach Berlin, in ihre Heimatstadt, zurück. Sie möchte die Uhren zurückdrehen und wieder sein, was sie einst war. Sie trägt die KZ-Spuren auch im Gesicht, das malträtiert und geschändet wurde. Ein Chirurg soll ihr das wahre Gesicht zurückgeben. Überhaupt will sie ihr altes Leben zurückhaben und dazu gehört auch ihr Mann Johnny (Ronald Zehrfeldt). Ihre Freundin Lene (Nina Kunzendorf) warnt sie, versucht sie zu bremsen. Vergeblich. Nelly findet Johnny in der Bar «Phoenix», doch er erkennt sie nicht, überredet sie gleichwohl, die Stelle seiner vermissten und umgebrachten Frau einzunehmen, um ihr Erbteil zu erschleichen.

Diese Konstellation um Schein und Sein ist als Zuschauer schwer begreiflich und irritiert. Sie will ihre alte Liebe zurück und das Erlittene vergessen machen, er will nicht wahrhaben, was war und ist. Johnny wird zur Parabelfigur für das Nachkriegsdeutschland. Verdrängen, vergessen, verleumden. Sie steht für Überleben, aber auch für Wiederfindung und Zukunft. Sie versucht ihre alte Liebe zu beleben, zu erneuern – trotz Verrat und Verletzungen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Autor und Regisseur Christian Petzold («Barbara», 2012) schildert in seinem kammerspielartigen Psychodrama eine Geschichte weit über eine Beziehung, ein Schicksal, hinaus. Sie wird zum Sinn- und Spiegelbild einer deutschen Gesellschaft, welche die Augen verschliesst vor dem Gestern, und vergessen möchte, um das Heute aufzubauen, zu gestalten und zu geniessen (siehe Wirtschaftswunder) . Auch wenn die Konstellation – kann (will) ein Mann seine frühere Frau nicht mehr erkennen? – fragwürdig und gekünstelt scheint, überzeugt das intime Melodrama durch seine tiefsinnige Aufbereitung und die Darsteller. Der Moment der Wahrheit bleibt haften. Grossartiges intimes Kino – jenseits des Mainstreams.

Filmtipps

The Judge – der Richter

Er ist ein Grantler, ist von sich, dem Recht und seinem Richteramt anmassend überzeugt. Joseph Palmer (Robert Duvall) herrscht über Recht und Söhne – autoritär, selbstherrlich und -gerecht. Zwei Söhne, der brave Glen (Vincent D’Onofrio), dessen Baseballkarriere durch einen Unfall, verursacht durch seinen Bruder Hank, jäh gestoppt wurde, und der behinderte (autistische) Dale (Jeremy Strong), stets mit der Kamera zur Hand, stehen unter seiner Fuchtel. Hank (Robert Downey Jr.) hat sich längst von der Familie gelöst und ist ein arroganter, erfolgreicher Anwalt in Chicago geworden. Jetzt ist er eher widerwillig zum Begräbnis seiner Mutter in die Provinz Indianas, seiner Heimat, gereist und sieht sich (moralisch) gezwungen, seinen Vater, den eisernen Richter, zu verteidigen. Der hat einen tödlichen Unfall verursacht, kann sich nicht erinnern und wird des Mordes/der Tötung angeklagt. Obwohl noch immer Eiszeit herrscht zwischen dem knorrigen Patron und seinem (entflohenen) Sohn, obwohl Joseph Palmer eisern zu seinem Rechtsverständnis und damit Hanks Strategie im Wege steht, werden die Fronten aufgeweicht. Der hartnäckige Staatsanwalt Dickham (Billy Bob Thornton) macht es ihnen nicht leichter. – David Dopkin («Die Hochzeits-Crasher – Wedding Crashers») entwickelte eines dieser US-typischen Justiz- und Familiendramen. Auch wenn er viel «Beigemüse» (Nebenschauplätze, Frauen und Kinder – wer mit wem?) beimischt, bleibt «The Judge» letztlich der grosse Showdown zwischen Vater und Sohn. Alles spitzt sich auf das Duell Duvall – Downey zu: Und nur einer kann gewinnen, oder? Dazu braucht Regisseur David Dobkin stolze 141 Minuten, die eindeutig zu lang sind, für die recht einfach gestrickte Story mit absehbarem bittersüssem Ende.

***°°°

L‘Abri

Es ist kalt, auch in Lausanne, wenn man kein Dach über dem Kopf hat und eine Schlafstelle, eben ein Obdach (l’abri) sucht. In seinen Filmen hat sich Fernand Melgar mit Flüchtlingen, Asylanten, Suchenden, Heimgesuchten, Betreuern befasst («La Forteresse – Die Festung», «Vol Spécial»). Diesmal begleitet er Obdachlose verschiedener Nationalitäten, unterschiedlicher Herkunft, Junge und Alte in Nöten. Ihr aktuelles Bedürfnis heisst Essen, Wärme und Geborgenheit für eine Nacht oder auch zwei oder drei. Man könnte auch sagen: eine Reportage aus dem Leben im Untergrund, im Bunker. Damit wird deutlich, dass diese Menschen, die hier auftauchen und für eine Nacht untertauchen, aber auch ihre Betreuer, die oft die gestrandeten aus Platzmangel abweisen müssen, an dieser harten, schier unerträglichen Situation leiden und sie nicht mildern können. Der Filmer kommentiert nicht, analysiert nicht, klagt nicht an, aber die Bilder zeigen, wo sein Herz schlägt, sie sprechen für sich. In diesem kleinen Kosmos «L‘abri» spiegelt sich ein Dilemma, das in Europa offensichtlich nicht zu lösen ist: Menschen in Not, sprich Flüchtlingen, Verfolgten, Entwurzelten, ist nur auswahlweise zu helfen. Arme reiche Welt!

****°°

The Cut

Das Epos von Fatih Akin («Gegen die Wand») vereint und vermengt vieles – Historie, völkisches Drama, Verfolgung, Flüchtlingsschicksal, Liebe und unverzagte Hoffnung– im Stile eines Familiendramas, Abenteuerfilms und auch Westerns. Die Odyssee eines armenischen Mannes beginnt mit der Verfolgung durch türkische Organe gegen die armenische Minderheit ab 1915. Akin beschreibt das tragische Schicksal eines Mannes, des armenischen Schmiedes Nazaret (Tahar Rahim), der den Völkermord überlebt – aber stumm und stigmatisiert nach einen Schnitt in den Hals. Er sucht seine Familie, speziell seine beiden Zwillingstöchter. Und so führt ihn diese Odyssee bis nach Amerika und North Dakota. Wir erleben, wie er Guten und Bösen begegnet, einem Türken, der ihn rettet und in seine Obhut nimmt, netten Unternehmern und niederträchtigen Arbeitern in den Staaten. Ein bisschen viel auf einmal – in 138 Minuten. Bilder wie aus alten Cinemascope-Zeiten à la John Ford, dramatische Begegnungen und Zusammenstösse und nicht zuletzt ein heikles politisches Kapitel Zeitgeschichte – doch das heisse Eisen erkaltet mit zunehmender Odyssee. Am Ende geht es nur am Rande um den armenischen Genoizid (der von der offiziellen Türkei nach wie vor geleugnet wird). Der Film wird zur privaten Geschichte, zum Heldenepos eines Vaters. Es klingt verdächtig, wenn der Regisseur im Vorfeld meint, dass er keinen politischen Film gemacht hätte. Er schürte mit dem Thema Erwartungen, die aber sein «Cut» nicht einlöste. Die grossen Gefühle, die monumentale Dimension, die nachhaltige Wirkung bleiben aus.

***°°°

The Wind Rises

Der Japaner Hayao Miyazaki gründete 1985 das Zeichentrickfilmstudio Ghibli («Spirited Away») und kündigte 2013 mit «The Wind Rises» seinen letzten (?) Film an. Er erzählt vom Jungen Jiro Horikoshi, der vom Fliegen träumt, und von seiner Liebe zum Mädchen Nahoko. Alles beginnt mit dem grossen Erdbeben am 1. September 1923 in Tokio. Es forderte 140 000 Tote. Jiro rettet das Mädchen Nahoko, verliebt sich, verliert es aber aus den Augen. Der Student will seinem Vorbild, dem Italiener Gianni Caproni, dem er immer wieder in seinen Visionen begegnet, nacheifern und Flugzeuge bauen. Er hat grosses Talent. Nach einigen Nackenschlägen und Erkundungen in Nazi-Deutschland (Messerschmitt) verleiht der Flugzeugdesigner dem legendären «Zero Kampfjet» 1940 Flügel. Parallel zu den historischen Geschehnissen (Japans Aufrüstung und eine darbende Bevölkerung, Zweiter Weltkrieg) schildert der packende Zweistunden-Film die Karriere des realistischen Träumers Horikoshi und die Liebe zu seiner Frau Nahoko, die an Tuberkulose leidet. Der (Film-)Held hat reale Vorbilder, den Flugzeugingenieur Horikoshi und den Schriftsteller Tatsuo Hori. So entsteht ein Zeitbild und eine Liebesgeschichte, die sich über Jahrzehnte spannt. Der eindrückliche Zeichentrickfilm lebt von den Gegensätzen – von idyllischen Landschaftsszenen gegenüber dem verheerenden Erdbeben und der Wirtschaftsdepression, berauschenden Flugepisoden und kriegerischen Einsätzen. Horikoshi arbeitet an Kampflugzeugen, sehnt sich aber nach Frieden und Harmonie. Er liest Thomas Mann (nicht von ungefähr spielt «Der Zauberberg» eine Art Nebenrolle), verfolgt seine Träume, koste es, was es, was es wolle, und verzweifelt schier an den Menschen. «Träume besitzen ein Element des Wahnsinns und solch ein Gift soll nicht verschleiert werden», beschreibt Hayao Miyazaki (Buch, Regie) seine (innere) Absicht. «Die Sehnsucht nach etwas zu Schönem kann einen ruinieren.» Ein Meisterwerk in Form und Inhalt – eher für Jugendliche und Erwachsene geeignet.

*****°

The Giver – Der Hüter der Erinnerung

Den denkwürdigen SF-Fantasy-Stoff lieferte Lois Lowry 1993 mit seinem Bestseller «The Giver». Gut 20 Jahre danach schuf Phillip Noyce («Die Stunde der Patrioten», «Das Kartell») eine Verfilmung, die sich durchaus sehen lassen kann. Das verdankt sie einerseits einer dunklen, fast apokalyptischen Szenerie und dem Dreigestirn von Hauptdarstellern: Meryl Streep als machthungrige Vorsitzende des Ältestenrats, der das gesamte Leben der Menschen reguliert und kontrolliert, Jeff Bridges als alternder Hüter der Erinnerung, und Brenton Thwaites als Zögling Jonas, der in die Fussstapfen des Hüters treten soll. Nun muss man wissen, dass die Menschen in einer scheinbar idealen harmonischen Friedenswelt leben: ohne Armut, Gewalt und Krieg, aber auch ohne familiäre Bindung, Gefühle, Phantasie und Identität. Alles ist genormt, einheitlich, farb- und reizlos. Der alte Hüter gibt den potenziellen Nachfolger Einblicke in Vergangenes. Er reizt ihn und verführt ihn zu Gefühlen, die Jonas dann prompt für die Gefährtin Fiona (Odeya Rush) entwickelt. Jonas wird zur Gefahr des Heile-Welt-Systems. Man macht Jagd auf ihn. Auch wenn Phillip Noyces Film gegen Schluss etwas arg ins Empathische und Actiontreiben abgleitet, hat der Film innere Qualitäten, die nachdenklich stimmen.

****°°

Northmen – A Viking Saga

Das Meer war wild und die Kerle auch, die gegen die Elemente kämpfen. Sie, diese bärtigen Haudegen mit Schwertern und Äxten bewaffnet, sind auf Raubzug aus, stranden aber an schottischer Küste. Man schreibt das Jahr 873 nach Christus oder so. Die Horde Wikinger unter Führung Asbjörns (Tom Hopper) will sich in den Highlands zu Wikingersiedlungen durchschlagen. Ihnen fällt die energische emanzipatorische (!) Königstochter, Lady Inghean (Charlie Murphy), in die Hände. Das ruft nach Lösegeld. Der schottische König hetzt ihnen eine brutale Horde von Söldnern auf den Hals. Der durchtriebene Verfolger Bovarr (Anatole Taubman) samt Bruder und Karpaten-Kriegern will der Handvoll Nordmänner den Garaus machen. Doch die rauen Kidnapper samt hilfsbereitem Einsiedler-Mönch Corall (Ryan Kwanten) und mit der Armbrust erprobten Königsamazone halten dagegen. Der Schweizer Regisseur Claudio Fäh hat diese herbe Schlachtplatte angerichtet – in Südafrika. Massgeblich haben das Actionabenteuer die Geschwister Karin und Ralph S. Dietrich (Ascot Elite) produziert. Ein Actionspektakel – düster, blutig, männlich – ohne Hollywood-Glamour und schönen Schnickschnack, aber mit einer haarsträubenden Story, die nur bedingt historisch und dramaturgisch standhält. Ein wilder schmutziger Schwert- und Sandalenfilm zwischen Meeressturm und Highlands. Wer wirklich etwas über die Nordmänner erfahren will, greife zum Buch «Die schönsten isländischen Sagas» oder besuche die Ausstellung «Die Wikinger» im Martin-Gropius-Bau, Berlin (bis 4. Januar 2015).

***°°°

Dark Star – HR Gigers Welt

Mit seinen Alien-Wesen hat er sich unsterblich gemacht – zumindest in der Filmwelt. Hansruedi «HR» Giger, 1940 in Chur geboren, war ein Künstler, den viele kannten, der aber in der Schweizer Kunstszene eher links liegen gelassen wurde. Er starb am 12. Mai 2014, kurz nach den Dreharbeiten. Den vollendeten Film «Dark Star» hat er nicht mehr gesehen. Die Zürcher Dok-Filmerin Belinda Sallin («Die letzten Gärtner», «Warten auf das zweite Leben») lernte Sandra Beretta kennen, langjährige Lebensgefährtin HR Gigers. Sie trennte sich 1995 von ihm, blieb ihm aber gewogen. Die Bekanntschaft mit Beretta war die Initialzündung für die Filmerin, sie wurde zur Türöffnerin. Man hat denn auch wirklich das Gefühl, an einem verschwiegenen Winkel mitten im pulsierenden Oerlikon in eine abseitige, in sich schlummernde Welt einzutauchen: Gigers Welt. Das öffnet denjenigen die Augen, welche Gigers dämonisch mäandernden, meistens weiblich anmutenden Wesen abschrecken, welche wie ein Nachtalb oder eben Alien erscheinen. Eine kundige Begleiterin ist auch Carmen Maria Giger, Ehefrau, Managerin und Erbhüterin. So wird der Film zu einer Reise zum Menschen und Künstler HR Giger. Seine Fantasien, aber auch seine Ängste werden greifbar, verständlich: Die Bilder bieten Einblicke in den Urgrund der Seele, skizzieren, visualisieren Leben und Tod an. Er fühle sich im Unheimlichen zuhause, meint Carmen Maria Giger, und so erweist sich dieses filmische Porträt als Einladung und Hommage an ihn und Gigers Welt. Eine Begegnung der besonderen Art.

****°°

Get On Up

Er kreischt, er tobt, tanzt wie ein Derwisch und singt sich die Seele aus dem Leib: James Brown, ein Orkan auf der Bühne. Er hat die Pop- und Soulgeschichte spürbar mitgeprägt und wird als «Godfather of Soul» quasi pop-heilig gesprochen. Tate Taylor hat ein rasantes Biopic gemixt, das an Zuschauer einige Anforderungen stellt. Der Film beginnt im Jahr 1988, als James Brown nahe am Abgrund steht, er rastet aus – ein seelisches Wrack. Regisseur Taylor spielt mit den Zeiten, springt in die armselige Kindheit, erzählt von den Anfängen, dem sagenhaften Aufstieg, den Erfolgen, aber auch vom Fall, seiner Selbstsucht und Hybris. Anfangs macht es Mühe, in diese Zeitreise einzusteigen, die immerhin rund 140 Minuten dauert. Doch je weiter sie geht, desto mehr packt sie einen. Das liegt nicht nur am famosen Brown-Darsteller Chadwick Boseman und den musikalischen Intermezzi (Songs wie «Sex Machine» oder «I Feel Good», «It’s a Man’s Man’s Man’s World»), sondern auch an der geschickten Dosierung von Licht und Schatten, Euphorie und Verletzungen. Manches wird nur angedeutet, etwa das gestörte Verhältnis zwischen James Brown und seiner Mutter, den Frauen und Familie, anderes wie die Partnerschaft mit seinem engsten Weggefährten, den er ausnutzte und fallen liess, wird stärker thematisiert. Taylors sprunghaftes, aber auch eindringliches Porträt ist keine Hymne auf einen Popstar, keine Heiligsprechung, sondern eine durchaus kritische Sicht auf den Soul- und Funkmeister, der sein Ego zum Mass aller Dinge erhob. Musikfans kommen auf ihre Kosten.

****°°

Cure – The Life of Another

Der Titel «Cure» mit dem Untertitel «The Life of Another» ist sperrig und wenig griffig: Cure bedeutet auf Kroatisch schlicht Mädchen und hat nichts mit dem englischen Cure (Kur) zu tun. Die Leoparden-Trägerin Andrea Staka («Das Fräulein») knüpft in ihrem jüngstes Werk an ihre Aufarbeitung von Frauenschicksalen (Balkan nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens) an. Sie inszenierte – mit Unterstützung ihres Partners Thomas Imbach («Mary») – ein Coming-out-Drama. Teenager Linda (14), in der Schweiz aufgewachsen, kehrt mit ihrem Vater 1993 in ihre Heimat Dubrovnik zurück und trifft ihre Freundin Eta. Man turtelt, träumt, tauscht sich aus, wechselt die Rolle. Es kommt zur Rangelei an der Steilküste und Eta stürzt ab. Es scheint, als würde die Heimkehrerin, die doch ihre Heimat nicht findet, die Stelle Etas einnehmen. Doch sie entscheidet sich anders. – Stakas gut gemeintes, aber schwerfälliges, Teenager-Drama bemüht sich um psychologischen Hintergrund. Doch am Ende geht die Rechnung nicht recht auf. Es bleiben Fragen offen – um Verhältnisse der dominierenden Linda zu den Eltern, auch zu der vermeintlichen Freundin in Kroatien, zur Identität. «Cure» spürt man das Bedürfnis der Filmerin Staka an, zwischenmenschliche Bindungen und Irritierungen zu beschreiben und zu hinterfragen. Mit Sinn und tieferer Bedeutung, doch letztlich bleibt es beim guten Willen.

***°°°

Sleepless in New York

Liebeskummer wird gern und oft in der Populärliteratur oder auch im Schlager beschrieben und bis zur Schmerzgrenze verkitscht. Der Schweizer Dokumentarfilmer Christian Frei ist diese Problematik mit journalistischer Empathie nachgegangen – in New York. Was passiert, wenn die Liebe, die traute Zweisamkeit einen Riss bekommt, wenn sich der Partner von die Partnerin trennt oder umgekehrt – endgültig, wenn der Mensch von himmelhochjauchzender Stimmung ins tiefe Jammertal stürzt? Frei hat Menschen, die sich solch einer Situation ausgesetzt sahen, gesucht (per Flyer) und in New York gefunden, hat zwei Frauen und einen Mann monatelang begleitet. Alley Scott ist eine von ihnen, die von ihrem Geliebten nach drei Jahren sitzen gelassen wurde. Sie knabbert schwer an diesem Verlust. Liebeskummer und Alleinsein zehren an ihr, schlaflose Nächte sind die Folge. Die Leidenschaft ist nicht erloschen, aber sie ist zum Leid geworden. Nicht anders ergeht es den anderen Protagonisten Michael Hariton und Rosey La Rouge. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihre Gefühle artikulieren können, sich dem Filmer mitteilen. Frei gelingt es jederzeit souverän, voyeuristische Momente zu vermeiden. Denn Liebes- und Lebensleid der Schlaflosen werden durch Kommentare und Einsichten der Anthropologin Helen Fisher quasi versachlicht. Sie erforscht das menschliche Hirn, hat Leute mit Liebeskummer gescannt und gemessen. Sie weiss: «Liebeskummer ist körperlicher Schmerz. Leidenschaftliche Verliebtheit ist wie eine Sucht. Und der Liebeskummer ist wie ein Drogenentzug.» Christian Frei hat ein schwieriges gefühlsbetontes Thema nicht nur in Sätze, sondern auch in Bildern erfasst und nahe gebracht. Kummer, Nöte, Einsamkeit werden spürbar. Es gibt keine Rezepte dafür, nur die Zeit, die arbeitet und (vielleicht) heilt.

****°°

The Box Trolls

Ein Märchen der anderen Art: Die düstere, aber putzige Geschichte erzählt von bösen Intriganten wie dem verschlagenen Archibald Snatcher (im Original mit der Stimme von Ben Kingsley), einem trotteligen Bürgermeister, der nichts als Käse im Sinn hat, seinem kecken Töchterchen Winnifred und natürlich dem «verwaisten» Knaben Eggs. Der wurde verstossen und wie einst Tarzan oder Mougli (im «Dschungelbuch» von fremden Wesen aufgezogen. In diesem Fall sind es Trolls sozusagen in Kartonformat (BoxTrolls), die im Untergrund leben, von den Menschen verteufelt und gejagt werden. Sie sollen kleine Kinder und Käse stehlen, das höchste Gut im Städtchen Cheesebridge. Eggs ist im Untergrund aufgewachsen und erlebt dann die andere Welt, nämlich die der Menschen – dank Winnifred. – Die Oregon Studios Laika haben wieder eine Stop-Motion-Produktion auf die Leinwand gebracht, die nicht nur vor spleenigen Einfallsideen sprüht und skurrile Gestalten zum Karton- und Käseleben erweckt, sondern auch manches über die Spezies Mensch, seine Genusssucht, falschen Schein, Vorurteile und Freundschaften an den Tag legt. Köstlich.

****°°

We Are the Best

Lukas Moodysson hatte 1998 mit «Fucking Åmal» und 2002 mit «Lilya 4-ever» interessante spannende Filme inszeniert – direkt, zeitnah, packend. Nun hat sich der Schwede der Graphic Novel «Aldrig godnatt (Never Goodnight)» von 2008 bedient. Stockholm 1982. Bodo (Mira Barkhammer) und ihre Freundin Klara (Mira Grosin) wollen nicht sein wie die anderen. Das Duo sondert sich ab, macht ihr Ding und driftet ganz schön ab. Die beiden hängen rum, lieben Punkrock und möchten eine Band gründen. Da kommt ihnen die «richtige» Musikerin Hedvig (Liv LeMoyne) gerade recht. Sie gewinnen ihre Sympathie, drehen sie um und bilden eine (fast) verschworene Gemeinschaft. So weit so gut, aber dann kommen ein Junge und Liebe (Sex) in die Quere. «Die Besten», so ihre Bandname, splitten sich. Moodyssons Teenager-Drama ist quer, kantig und sperrig, Doch mit zunehmender Dauer gehen einem die Girls und ihr Getue auf die Nerven. Der Sinn heisst hier: Anders sein, sich querstellen, sich laut und aufmüpfig aufführen. Das ist wenig und enttäuschend – sowohl im in Inhalt wie in Form.

**°°°°

«Magic Zurich Film Festival: Diane Keaton, Woody Allen and so on…»

Von Ingrid Isermann

10 Jahre sind nicht genug – das Filmfestival bringt Glanz in die Limmatstadt!

Ob die magische Zahl von 80.000 Zuschauern im Jubiläumsjahr 2014 wohl erreicht wird? Bald werden wir es wissen… Klar ist jetzt schon, dass sich das Zurich Film Festival mit heuer 145 Filmen einen festen Platz erobert hat.

Und manch einer staunte, welch illustre Filmgrössen sich vor ihren Augen über den grünen Teppich bewegten, die man eben gar zu gern einmal persönlich sehen wollte, wie Cate Blanchett, die so taufrisch aussah, als sei sie eben von einer Wellness-Kur gekommen, an der Eröffnung der Fotoausstellung von Peter Lindbergh im Festivalzelt. Oder Diane Keaton, Golden Award Preisträgerin, die keck ihre Söckchen und ihren flotten Hut zur Schau trug und mit munterem Plauderton schlagfertig die Zürcher entzückte, ja, sie weiss wie’s geht…

Im Film «And so it goes» mit Michael Douglas bleibt sie uns noch eine Weile erhalten. Auch wenn ihr Mentor Woody Allen nicht persönlich anwesend war, so doch mit seinem neuen Film «Magic in the Moonlight» mit Emma Stone und Colin Firth, der von Zauberei, Liebe und tollen Orten in Südfrankreich handelt. Ein bisschen Romantik, ein bisschen Nostalgie und schon fühlen wir uns zuhause, ein bisschen déjà vu muss ja auch sein…

Sicher finden diese Filme bald einen Verleih, anders vielleicht als Studio-und Dokumentarfilme, denen man ebenfalls ein grosses Publikum wünscht. Als Debüt und Schweizer Produktion sei speziell das im internationalen Wettbewerb gezeigte Jugenddrama «Chrieg» genannt, Regie und Drehbuch von Simon Jacquemets (*1978), ein authentisch anmutender Film über renitente Jugendliche in den Bündner Bergen, die jeglichen Halt verloren haben und mit sadistischer Gewalt rebellieren.

In die Vergangenheit des Jahres 1971 geht der britische Film «’71» zurück, als in Belfast der Nordirlandkonflikt zum Bürgerkrieg eskalierte. Yann Demange hat einen beklemmenden Politthriller über diese Zeit geschaffen, der auf der Berlinale gezeigt wurde und auch hier im Wettbewerb läuft. Das spannende amerikanische Milieudrama «The Drop» des belgischen Regisseurs Michaël R. Roskam zeigt den kürzlich verstorbenen James Gandolfini in seiner letzten Rolle. Auch in «A Man Most Wanted» von Anton Corbijn ist der kürzlich an Heroin verstorbene Schauspieler Philip Seymour Hoffman in einer letzten Rolle postum zu sehen. Hoffman spielt einen deutschen Geheimagenten, der in Hamburg einer islamistischen Terrorzelle auf die Spur kommen will. Das iranische Filmschaffen tritt mit «Melbourne» des jungen iranischen Regisseurs Nima Javidi (*1980) in die Fussstapfen von Asghar Farhadi; in der australischen Küstenstadt Melbourne wollen das junge Paar Amir und Sara den Iran verlassen, werden jedoch von einem schicksalhaften Ereignis aus der Fassung gebracht und riskieren ihren Lebensplan.

Die Preise des 10. Zurich Film Festivals

Die Hauptjurys der drei Wettbewerbe des 10. Zurich Film Festival vergeben ihre Goldenen Augen an Uruguay (Internationaler Spielfilm), Rumänien (Internationaler Dokumentarfilm) und die Schweiz (Fokus: Schweiz, Deutschland, Österreich).

Die Preise gehen an UNA NOCHE SIN LUNA von Germán Tejeira (Uruguay), TOTO AND HIS SISTERS von Alexander Nanau (Rumänien) und CHILDREN OF THE ARCTIC von Nick Brandestini (Schweiz). Die Preise in den beiden Internationalen Wettbewerben sind mit 25’000 Franken, der Preis im ‚Fokus’: Schweiz, Deutschland, Österreich’ ist mit 20’000 Franken dotiert. Dazu kommen für jeden Preisgewinner mit Schweizer Verleih je bis zu 100’000 Franken für die Promotion des Films.

Der neu geschaffene Förderpreis für einen Schweizer Film geht an BOUBOULE von Bruno Deville (Schweiz), und der Kritikerpreis an SVENSKJÄVEL von Ronnie Sandahl (Schweden). Den Publikumspreis erhält ZU ENDE LEBEN von Rebecca Panian (Schweiz), und den Publikumspreis der Sektion ‚ZFF für Kinder’ vergeben die jungen Zuschauer an QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE von Veit Helmer.

Besondere Erwähnungen gehen an:

Die drei Schauspielerinnen Hera Hilmarsdottir aus VONARSTRAETI sowie Bianca Kronløf und Mona Kristiansen aus SVENSKJÄVE

THE DROP von Michaël R. Roskam (USA)

THE LOOK OF SILENCE von Joshua Oppenheimer (Dänemark, Finnland, UK, Norwegen, Indonesien)

RED ARMY von Gabe Polsky (USA/Russland)

«10. ZFF – Stars, Spiegelungen und das Salz der Erde»

Von Rolf Breiner

Es wächst und wächst: Die Zeichen stehen auf Expansion. Die 10. Ausgabe des Zurich Film Festivals, das am Sonntag, 5. Oktober, zu Ende ging, wartete erneut mit erhöhten Frequenzen auf: mehr Besucher, nämlich 79 000 statt 71 000 (im Jahr 2013), mehr Filme nämlich 145 (vorher 122) und mehr Vorstellungen, 374 statt 344 (2013).

Das Grossaufgebot an Stars – von Diane Keaton und Peter Fonda über Liam Neeson, Antonio Banderas, Rene Russo und Cate Blanchett bis John Malkovich – zog Medienleute und Fans zuhauf an. So lockte der Grüne Teppich laut Organisatorin Nadja Schildknecht mehr Fans an als auch schon und «das neue und deutlich grössere Festivalzentrum wurde zum allseits beliebten Begegnungsort». Tatsächlich, hier kreuzten sich die Wege von Filmern wie Curt Truninger oder Fatih Akin, von Kamerateams und Journalisten. Die Preise entsprachen Zürcher Niveau, die Sitz- und Talkgelegenheiten waren komfortabel und der Besucherservice war ansprechend, wenn auch bisweilen überfordert.

Das Festival hat sich zu einem Kulturereignis mit beachtlicher Resonanz und internationalem Renommee gemausert. Dies ist klar das Verdienst der beiden treibenden Kräfte, Nadja Schildknecht, der unermüdlichen wie hartnäckigen Organisatorin, und Karl Spoerri, dem künstlerischen Leiter.

Das Wetter war meistens altweibersommerlich angenehm, die Stimmung locker und das Angebot gross – zu gross für einen allein. Die Qual der Wahl war im Jubiläumsjahr denn auch grösser denn je. Podiumstalks mit Schauspieler Peter Fonda oder Fotograf Greg Gorman, Medienkonferenzen mit Antonio Banderas oder Diane Keaton, ZFF Master mit Dokumentarfilmer Frederick Wiseman oder Komponist Hans Zimmer – wer konnte da mithalten?

Dabei sollten doch die Filme und Premieren am laufenden Meter im Blickpunkt stehen. Da konnte man schon in ein Wechselbad der Gefühle (und der Qualitäten) bei Pressevorführungen erleben. Einige Beispiele: In «Automata» hat der kahlköpfige Agent Jacq Vaucan (Antonio Banderas) den Auftrag, Roboter zu überprüfen, denn einige führen ein Eigenleben und entwickeln «Gefühle». Die Erde steht ökologisch am Abgrund. So auch Jacq. Im Düsteren oder besser im Dunkeln tappt auch der Spion Günther Bachmann (Philip Seymour Hoffman in seiner letzten Rolle). Die Jagd nach «A Most Wanted Man» in Hamburg wird zum Irrläufer. Am zermürbenden, fesselnden Thriller mit Schauspielerprominenz (Willem Defoe, Robin Wright, Nina Hoss, Daniel Brühl und Herbert Grönemeyer in einem Kurzauftritt) stört nur das Englische, wenn deutsche Schauspieler englisch sprechen und deutsche Zeitungen englisch zitiert werden.

Finster geht es auch im Medienthriller «Nightcrawler» zu und her – auf den nächtlichen Strassen von Los Angeles. Videoreporter Lou Bloom, eben der «Nightcrawler», jagt Unfällen und Verbrechen nach, um sie dann brühwarm an einen Fernsehsender zu verschachern. Dabei kennt er keine Skrupel und ist auch bereit, zu kaschieren, zu inszenieren und zu manipulieren. Ein erschreckendes Stück Medienrealität.

Manipulation und Hinterhältigkeit prägen auch das Bar-Drama «The Drop», eine erstklassige Verfilmung der Geschichte «Animal Rescue» von Dennis Lehane (erscheint Ende Oktober im Diogenes Verlag: «The Drop – Bargeld»). Bob Saginowski (Tom Hardy) und Cousin Marv (James Gandolfini in seiner letzten Rolle) führen eine Bar in Brooklyn, in der Mafiageld gewaschen wird. Geld kommt abhanden, die Mafia macht Druck. Ein Kammerspiel von durchtriebener Raffinesse, von Schein und Sein. So liesse sich die Liste sehenswerten Spielfilme fortsetzen, die bald in unseren Kinos erscheinen – in «A Walk Among the Tombstones» agiert Liam Neeson als cooler, einsamer Privatdetektiv, der sich von einem Mafioso einspannen lässt. «Le meraviglie» (Grosser Preis der Jury in Cannes) beschreibt in langen Einstellungen ein Familiendrama in der Toscana. Die zwölfjährige Gelsomina wagt gegen den Willen ihres «grünen» Vaters einen und meldet die Familie bei einem Fernsehwettbewerb an. Mit von der Party in diesem stillen intimen Sommerfilm der Italienerin Alice Rohrwacher ist die Schweizerin Sabine Timoteo.

Leicht enttäuschend ist dagegen der neue Woody Allen: «Magic in the Moonlight». Der smarte Zauberer Stanley Crawford (Colin Firth) duelliert sich mit der (vermeintlichen) Hellseherin Sophie Baker (Emma Stone), er will sie als Hochstaplerin entlarven. Doch Amor hat da einen Pfeil im Köcher und anderes im Sinn…Woody Allen schwelgt in den Zwanzigerjahren, gemalt wie im Goldenen Oktober (an der Cote d’Azur), leider ist seine Farce aber auch zu soft, schwärmerisch und durchschaubar. Immerhin trösten die makellosen Dialoge in feinstem Bühnenenglisch über das romantische Liebesgeplänkel und den nett arrangierten Magieclinch hinweg.

Eine Entdeckung ist hingegen der spröde isländische Spielfilm «Vonarstraeti – Life in a Fishbowl». Die Wege dreier Menschen kreuzen sich: Der alternde Schriftsteller Mori, ein Alki, freundet sich mit der alleinerziehenden Eik an, die sich prostituiert, der Banker Sölvi lernt Eik kennen und hintergeht seine Frau. Drei Schicksale – drei Doppelleben. Ein raues realistisches Drama. Das kann man auch vom Schweizer Spielfilm «Chrieg» sagen. Der 15-jährige, schwer erziehbare Matteo wird dazu verknurrt, den Sommer auf einer abgelegen Erziehungsalp zu verbringen – zusammen mit drei anderen. Das jugendliche Grüppchen tanzt dem Alphirten auf der Nase herum. Man nimmt sich Freiheiten, vergnügt sich in der Stadt, verfolgt Matteos Vater, der krankenhausreif zusammen geschlagen wird. Sie führen einen Krieg gegen die normierte Welt und gegen die Erwachsenen – hoffnungslos. Das bittere Jugenddrama vom Zürcher Simon Jacquemet ist ungeschminkt, beschönigt nichts und lässt einen ratlos zurück.

Zwei andere Werke verdienen besondere Aufmerksamkeit: Wim Wenders hat sich zusammen mit Juliano Ribeiro, Sohn des Fotografen Sebastião Salgado, auf Bild- und Spurensuche begeben. So entstand der Dokumentarfilm «Das Salz der Erde», überwiegend in schwarzweissen Bildern. Eine grandiose Hommage an den brasilianischen Fotomeister Sebastião Salgado, aber auch an die Menschen und die Erde in ihrer ursprünglichen Gestalt. Da wird Kino wahrhaft zu einem magischen Ort und höllisch-himmlischen Erlebnis, speziell wenn man Salgados «Genesis» betrachtet.