PAY NOTHING UNTIL APRIL (2003). © Ed Ruscha

Ed Ruscha

Ausstellung im Kunsthaus Bregenz

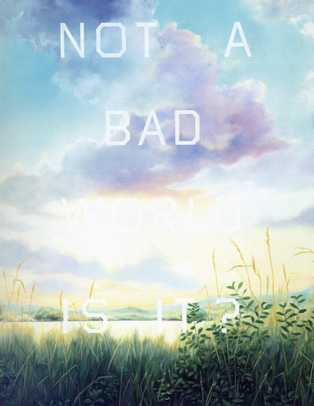

Not a Bad World, Is It? (1984) © Ed Ruscha

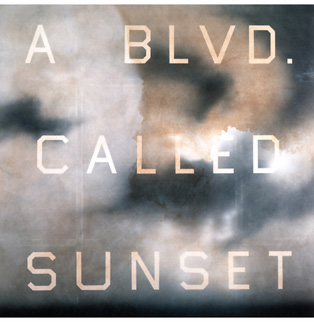

A Blvd. Called Sunset (1992). Acrylic and tinted varnish on canvas, 84 x 84 inches. © Ed Ruscha

Dokumenta, Kassel

«Zwischen Pop und experimenteller Konzeptkunst»

Von Ingrid Isermann

Ed Ruscha, *1937 in Omaha, Nebraska, zählt zu den bedeutendsten Künstlern seiner Generation. Während er der Pop Art und später der Konzeptkunst zugerechnet wurde, ist es auch ein Merkmal seiner Arbeit, sich nicht auf eine bestimmte Stilrichtung oder ein Medium festlegen zu lassen.

Edward Ruscha, geboren am 16. Dezember 1937 in Omaha, Nebraska, ist Maler, Grafiker, Fotograf und Filmemacher. Bekannt wurde er vor allem durch seine Werke im Bereich der Malerei und Druckgrafik. Ruscha besuchte ab 1956 das Chouinard Art Institute in Los Angeles und hatte seine erste Einzelausstellung 1963 in der Ferus Gallery in Los Angeles. Schon ab 1962 publizierte er Fotobücher in kleinen Auflagen. In der Bildsprache war für Ruscha u. a. der amerikanische Fotograf Walker Evans ein Vorbild. Parallele Tendenzen gibt es beispielsweise auch bei Robert Frank.

So werden von Ruscha Künstlerbücher, Zeichnungen, Drucke, Fotografien sowie Malerei gleichberechtigt nebeneinander verwendet, und mitunter nutzte er unkonventionelle Materialien wie Fruchtsaft, Kaffee oder Sirup, um damit seine Zeichnungen und Drucke anzufertigen.

Bei aller Divergenz der Stile und Mittel gibt es aber auch Konstanten im Werk von Ed Ruscha. Hierzu zählt die Verwendung von Schrift, sei es in Form von Druckmedien oder gemalt auf der Leinwand, die sich von Beginn seiner Karriere an bis heute wie ein roter Faden prominent durch sein Oeuvre zieht.

Parallel zu seinem Kunststudium in Los Angeles hat Ed Ruscha als Schildermaler und für Werbeagenturen gearbeitet, für die er Layoutmethoden und Drucktechniken studierte, die ihm später bei seinen eigenen frühen Publikationen nützlich wurden. Schon Anfang der 1960er Jahre entstanden seine heute legendären Künstlerbücher, in denen er Fotos von Tankstellen auf der Strecke von seinem Wohnort Los Angeles nach Oklahoma, wo seine Familie lebte, zeigt (Twentysix Gasoline Stations, 1963) oder alle Häuser des Sunset Boulevard vereint (Every Building on the Sunset Strip, 1965).

Schon mit diesen Werken hat Ed Ruscha Kunstgeschichte geschrieben und beeinflusste mit ihnen nachfolgende Künstlergenerationen. Seine Arbeiten sind weltweit in den wichtigsten Museen vertreten, und erst vor zwei Jahren tourte er mit einer Retrospektive durch Museen Nordamerikas und Europas. Während diese Ausstellung ausschliesslich seine Malerei vorstellte, präsentiert das Kunsthaus Bregenz nicht nur ein Medium, sondern eine grosse Spannbreite seiner Werke, von Zeichnung und Fotogravur über Buch und Film bis hin zu Acryl- und Ölbildern. Dabei liegt die Konzentration auf einem naheliegenden, bisher jedoch noch nicht berücksichtigtem Thema, der Bedeutung nämlich, die dem Buch beziehungsweise dem Akt des »Lesens« in seinem Werk zukommt.

Dass Schrift eine besondere Rolle für Ed Ruscha spielt, lässt sich allein schon an seinen bekannten Leinwandbildern ablesen, bei denen er einzelne Wörter oder Sätze so auf monochrome beziehungsweise mit Farbverläufen versehene Bildflächen gesetzt hat, dass sie wie magisch vor diesen zu schweben scheinen. Nicht weniger erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang sein Schriftzug aus Ameisen, 1972 entwickelt für die von Harald Szeemann kuratierte documenta 5, oder die Tatsache, dass er in den 1980er Jahren eine eigene Schrifttype entwarf, die er »Boy Scout Utility Modern« nannte und als einen »Buchstabenstil ohne Stil« bezeichnete.

Wie produktiv sich Ed Ruscha mit dem geschriebenen Wort auseinandersetzt, ist sowohl in seinen Künstlerbüchern nachvollziehbar, von denen in Bregenz alle zu sehen sind, als auch beispielsweise in den abstrakten Öl- und Acrylbildern der Serie Cityscapes. Bei diesen platziert er rechteckige Formationen in der Weise auf einen in der Regel monochromen Grund, dass sie bei genauerem Betrachten die einzelnen Worte des jeweiligen Bildtitels in Länge und Abstand wiedergeben. Über ein Dutzend dieser Werke in der Ausstellung belegen nicht nur die atmosphärische Dichte, die in der Kombination von visueller Abstraktion mit den gedanklich zu übertragenden Worten entsteht, sondern auch eine Direktheit, die zwischen Verzweiflung, Aggression und Humor changiert.

Es ist bezeichnend, dass Ruscha in dieser Serie, die er einmal als »visuellen Lärm« bezeichnete, wie auch bei anderen Werkreihen von ihm selbst festgesetzte Regeln mitunter in der Folge lustvoll bricht.

Bei einer späteren, vergleichbaren Serie von Vierfarbfotogravuren verwendet Ed Ruscha anstatt eines monochromen Hintergrunds typische amerikanische Landschaftsfotos, die mit Titeln wie Your A Dead Man Assoziationen an Western auslösen.

Zu den anderen ansonsten selten ausgestellten Arbeiten in der Ausstellung zählen seine Buchobjekte, auf deren Cover er beispielsweise mit Ölfarbe »The End« schreibt oder in deren Leinenumschläge er Wörter beziehungsweise einzelne Buchstaben bleicht, wie bei seinen O-Books. Diese werden so zu Bildträgern und behalten trotzdem ihren Objektstatus, bei dem der Buchinhalt und das (neue) Cover spannungsvoll in Beziehung treten. Ähnlich verhält es sich mit Oh No und Pep, beides im letzten Jahr speziell für die Bregenzer Ausstellung bearbeitete Lederfolianten. Auch im Kunsthaus Zürich war Ed Ruscha bereits mit einer Ausstellung vertreten.

Kunsthaus Bregenz

Ausstellung bis 4. Oktober 2012.

Brauchen wir Kunst?

Von Christoph Menke

Und wenn ja, wozu? In Kassel hat die Documenta eröffnet und eine aufregende Kontroverse über zeitgenössische Werke entfacht.

Jede Documenta entwirft einen Begriff der Kunst. Das ist der Sinn der Documenta: Sie fragt, wie und wozu es Kunst gibt. Das unterscheidet sie von allen themen- oder ortsbezogenen Ausstellungen und vor allem von den Biennalen der Gegenwartskunst. Der emphatische Gegenwartsbezug einer jeden Documenta liegt nicht darin, dass sie aktuelle Kunst zeigt oder ein dringliches Thema inszeniert. Eine Documenta ist nicht gegenwärtig durch ihre Objekte und ihre Themen, sondern weil sie die Frage nach dem gegenwärtigen Begriff der Kunst stellt. Deshalb verwandelt jede Documenta die Frage nach der derzeitigen Lage der Kunst in die Frage nach der Kunst in unserer derzeitigen Lage.

Jede Documenta arbeitet am Begriff der Kunst. Aus diesem Grund ist die Auswahl der Werke weder räumlich noch zeitlich begrenzt. Es war bereits die Absicht der ersten Documenta, Kunst von anderswo zu zeigen. Dafür ist Kassel – seit dem Krieg die Stadt ohne Eigenschaften, eine Stadt, die überall liegen könnte – der beste Ort. Weil Kassel nichts Eigenes hat, ist hier jeder und alles fremd. Das machte den Documentas den Ausgriff auf Kunstwerke von überall her möglich. Eine Documenta zeigt Kunstwerke aus ganz verschiedenen Kontexten. Aber sie stellt die Kunstwerke nicht in ihren Kontext zurück, sondern löst sie aus ihm heraus. Eine Documenta bringt die Freiheit zur Erfahrung, mit der die Kunstwerke den Kontext ihrer Herkunft übersteigen.

Indem jede Documenta nach dem gegenwärtigen Begriff der Kunst fragt, gibt sie bereits eine Antwort: Sie versteht ihn als den Begriff einer Kunst, die sich durch radikale Selbstbefragung selbst bestimmt. Darin liegt der Modernismus, der mit der Documenta als Ausstellungsform verbunden ist. Ohne an diesem modernistischen Begriff einer sich selbst befragenden Kunst festzuhalten, würde die Documenta zu einem Ort der Beliebigkeit werden. Beliebigkeit aber bedeutet – siehe Vittorio Sgarbis widerliche Inszenierung auf der Biennale in Venedig – Zynismus. Es gibt keinen größeren Gegensatz dazu als die Konsequenz, die Adorno aus der Einsicht gezogen hat, die der erste Satz seiner Ästhetischen Theorie festhält: »daß nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch im Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht«. Adornos Konsequenz aus dieser Einsicht lautet: »zweite Reflexion« – weiterdenken.

Eine Kunst, die sich durch radikale Selbstbefragung bestimmt, begreift sich als radikales Experiment der Form. Ein Kunstwerk kann nur etwas darstellen, indem es eine Form herstellt; in der Kunst geht es um das Machen von Formen. Der Grund und Anfang der Formwerdung, die das Kunstwerk ist, kann aber nur das Formlose sein. So sind die Zonen der Unbestimmtheit, mit denen Gerhard Richter seine Gestalten umgibt, der Grund der Formlosigkeit, aus denen sie hervorgehen; so ist der Tanz der Striche, den Jasper Johns’ Bilder aufführen, nicht gestisch, nicht Ausdruck eines Inneren, sondern das Spiel, in dem Ordnungen zugleich gebildet und aufgelöst werden.

Warum es nicht ausreicht, die Kunst als »Kritik« zu definieren

Das Formlose als Grund der Form hat die Moderne seit Nietzsche auf ganz verschiedene Weise benannt: als Spiel, Chaos, Rausch, Zufall, Materie oder Leben. Immer aber geht es darum, das Kunstwerk als das Geschehen der allerunwahrscheinlichsten Verwandlung zu begreifen: des Hervorgehens der Form aus dem Formlosen. Unwahrscheinlich ist diese Verwandlung, weil sie durch nichts abgesichert ist. Man kann nicht vorweg und allgemein wissen, wie und ob sie gelingen wird; man kann es daher auch nicht können. Das macht jedes Kunstwerk zum Experiment: zum Experiment mit einer bestimmten Weise, einer bestimmten Strategie des Machens einer Form aus dem Formlosen.

Wenn eine Documenta nach dem Begriff der Kunst fragt, dann fragt sie danach, wie die Kunst die Formwerdung aus dem Formlosen vollziehen kann. Sie fragt danach, ob diese Weisen und Strategien uns überzeugend erscheinen; ja, ob es überhaupt noch Weisen und Strategien gibt, in denen diese Experimente so geschehen, dass sie für das »Ganze« (Adorno) von Bedeutung sind, weil sie aufs Ganze gehen – worin also das »Existenzrecht« (Adorno) der Kunst gegenwärtig besteht.

Wenn der Modernismus einer jeden Documenta darin liegt, dass die Kunst mit dem Begriff und der Möglichkeit der Kunst experimentiert, dann müssen auch die Strategien befragt werden, mit denen die Kunst die Frage nach ihrer Möglichkeit seit den 1960er Jahren zu beantworten versucht hat. So viel ist richtig an der These von Arthur Danto, dass in der Kunst seit Warhol alles gehe: Es ist nicht mehr klar, wie es geht, vor allem, ob es so wie bisher weitergeht. Dieser Zweifel betrifft vor allem zwei Strategien der Gegenwartskunst.

Die erste Strategie bindet die Selbstbefragung der Kunst an die Kritik ihrer Institutionen, und zwar nicht nur an die Kritik der Museen, sondern aller gesellschaftlichen Institutionen, aus denen sie hervorgeht. Die Kritik der Kunst beginnt damit, dass das Bild sich (so bereits in Eva Hesses ‚Hang Up‘) als Teil einer räumlichen Situation begreift und diese in sich reflektiert. Und sie endet damit, dass das künstlerische Bild (virtuos in den Arbeiten und Ausstellungen von Alice Creischer) zum Medium der kritischen Reflexion der politischen, ökonomischen und ideologischen Funktionen der Bildproduktion in einer Gesellschaft der Bilder wird.

Aber indem diese Strategie die Kunst als Kritik definiert, macht sie sie wiederum zum Mittel eines anderen, eines Gegenzwecks: Die Kunst soll die Wahrheit über die Institutionen sagen. Das heißt aber: Die Kunst wird darauf festgelegt, ein Medium kritischen Wissens zu sein. Weil die Kunst jedoch zugleich mehr und weniger als kritisches Wissen ist; weil die Selbstbefragung der Kunst auch noch der Kritik gilt, die sie leistet und deshalb nicht Kritik ist, verselbstständigt sich das kritische Wissen. Es zieht sich in die Texte der Ausstellungen und Kataloge zurück, denen gegenüber die Kunst leer und stumm zurückbleibt. Ohne ihren Text wird sie bloße Dekoration.

Eine zweite Strategie der mit sich selbst experimentierenden Kunst ist das Gegenteil zur Kunst als Kritik: die Kunst als Geschmack, eine Kunst der sinnlichen Effekte und Phänomene. Das kann im heftigen Schock des Ekels geschehen (wenn Teresa Margolles die Besucher durch Dampf aus dem Wasser von Leichenwaschungen schickt) oder in der subtilen Erkundung der Gesetze und Illusionen des Wahrnehmens bei Olafur Eliasson.

Die Experimente der Kunst sind hier Experimente des sinnlichen Scheins; dann ist die Kunst das Medium eines Erlebens des Erlebens, eines Schmeckens des Schmeckens durch die Produktion von Oberflächen, die sich (wörtlich bei Jeff Koons) in sich selbst spiegeln.

Diese Strategie bietet Gelegenheiten für den sich selbst genießenden Genuss. Dadurch wird die Kunst zu einer Kunst der Oberfläche und Effekte, sie wird eine Kunst der Bastler und Handwerker – eine Kunst, die ihr Können ausstellt. So definiert diese Kunst »Kunst«: als ein Machen-Können, das sich verbergen kann. Die Kunst, die nur Oberfläche sein will, ist zugleich eine Feier handwerklicher Meisterschaft. Blosse, sinnliche Oberfläche, ohne Sinn und Gehalt, ohne Kritik und Wissen und die Bewunderung souveräner Meisterschaft entsprechen einander; so wie Andreas Gurskys riesenhafte Fotobilder ihre Montiertheit nur verbergen, um sie so auszustellen, dass sie als Operationen der Selbstverfertigung eines wahrhaft übermenschlichen Künstlerblicks bewundert werden können. Hier ist das Ästhetische nicht mehr (nach Borges’ Bestimmung) »das Bevorstehen einer Offenbarung, zu der es nicht kommt«, sondern ihre bloße Abwesenheit – ja, ihre erschöpfte Erfüllung in der Selbstoffenbarung des Künstlers.

Die »Kunst als Wissen« gegen die »Kunst als Oberfläche«, die »Kunst der Kritik« gegen die »Kunst des Geschmacks«: So lautet eine Beschreibung dieses Gegensatzes. Politische, eingreifende Kunst gegen die Kunst des Marktes ist eine andere Weise, diesen Gegensatz zu beschreiben. Was aber, wenn heute beide Seiten falsch geworden sind? Wenn sich erweist, dass beide Strategien zuletzt die Idee der modernen Kunst preisgeben, die in jedem Moment die Frage nach ihrer Möglichkeit stellt: die eine zugunsten der Sicherheit des kritischen Wissens, die andere zugunsten des Staunens vor den sinnlichen Effekten künstlerischen Könnens? Wenn das zutrifft, kann eine Kunst, die die Frage nach ihrem Begriff stellt, heute nur jenseits dieses Gegensatzes liegen.

Die Frage nach Formen der Kunst jenseits des Gegensatzes von Kritik oder Geschmack, von Wissen oder Staunen ist die Frage nach der Form der Kunst: die Frage nach einer Form, die aus der Erfahrung des Formlosen – der Erfahrung des Rausches und des Spiels der Kräfte – hervorgeht und deshalb diese Erfahrung in sich trägt. Wozu aber brauchen wir überhaupt diese Formen? Wozu brauchen wir überhaupt Kunst?

Genauer gefragt: Wozu brauchen wir eine Kunst, die ein Experiment mit ihrer eigenen Möglichkeit ist, in einer Gesellschaft, die – so der Ordoliberale Franz Böhm Ende der 1960er Jahre – selbst ein »Experimentiersystem« ist? Die kapitalistische Gesellschaft übt Herrschaft auf eine neue Weise aus: nicht indem sie ein bestimmtes Verhalten vorschreibt, sondern die Verhaltensweise, immer weiter und wieder auszuprobieren, mit welchen Strategien man Erfolg hat. Die kapitalistische Gesellschaft erzwingt die Haltung des Dauerexperiments eines jeden mit sich selbst, mit den eigenen Handlungen, mit den eigenen Fähigkeiten, ja, dem eigenen Sein.

Der Kapitalismus verdammt uns zum Experiment des Schicksals

Dem permanenten Selbstexperiment entspricht ein gesellschaftlicher Prozess, der dem Einzelnen als »Schicksal« (so Böhm weiter) erscheinen muss. Als Schicksal erscheint die Gesellschaft dem Einzelnen, weil er die Folgen seines Handelns, Erfolg oder Misserfolg, nicht vorhersehen und durchschauen kann. Jeder Einzelne experimentiert, um dem Schicksal des eigenen Scheiterns zu entgehen, und deshalb scheitern alle zusammen, aber nicht gemeinsam, an der Gesellschaft als Schicksal. Das Experiment, zu dem die kapitalistische Gesellschaft uns verdammt, ist das Experiment des Schicksals.

Das Experiment der Kunst dagegen ist das Experiment der Freiheit. Die Spielräume, die wir im gesellschaftlichen Handeln ausloten müssen, sind keine Räume des Spiels; denn sie stehen unter dem Gesetz des Erfolgs, des Überlebens. Diesem Gesetz des blossen Überlebens will der evolutionstheoretische Biologismus auch die Kunst unterordnen.

Das Formlose, der Rausch und das Spiel der Kräfte, aus dem heraus die Form der Kunst sich hervorbringt, ist aber die Freiheit von jeder Bestimmung – die Freiheit radikaler Unbestimmtheit, unendlicher Negativität. Die Selbsthervorbringung der Form in der Kunst ist frei, weil sie aus Freiheit, aus der Freiheit des Formlosen heraus, geschieht. Die Kunst ist das Gegenexperiment zu den Schicksalsexperimenten, die wir gesellschaftlich bei Strafe des Scheiterns vollziehen müssen. Dazu brauchen wir die Kunst: um die Möglichkeit der Freiheit jenseits der Spielräume gesellschaftlicher Anpassung und ihrer biologischen Ideologie zu erfahren.

Courtesy und COPYRIGHT: ZEIT ONLINE

Christoph Menke ist Professor für Praktische Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Als Teilnehmer der Documenta 13 gestaltet er eine Vortragsreihe zum Thema »Was ist Denken?«

Documenta-Tipps: Der südafrikanische Künstler William Kentridge (*1955) untersucht das Phänomen Zeit in seiner Installation „The Refusal of Time“ in einem alten Lagerraum im Kasseler Hauptbahnhof.

Die Engländerin Tacita Dean (*1965) zeigt im stilvollen ehemaligen Finanzamtin Kassel wunderbare Schiefertafel-Zeichnungen mit dem Titel „Fatigues“.

Der Kanadier Geoffrey Farmer (*1967) nennt seine dreidimensionale Collage aus Tausenden von Fotos aus dem „Life“-Magazine von 1935 bis 1985 „Leaves of Grass“ nach Walt Whitmans berühmtem Gedichtband.

Die Koreanerin Haegue Yang (*1971) präsentiert in einer Lagerhalle neben dem Kasseler Hauptbahnhof eine strenge Installation: motorisierte Jalousien, die eine mechanische Bewegung vollführen.

Die Zypriotin Haris Epaminonda (* 1980) und der Deutsche Gustav Cramer (*1975) haben zwei Geschosse und den Dachboden eines ehemaligen Bürogebäudes hinter dem Kasseler Hauptbehanhof in ein imaginäres Museum verwandelt. (I.I.)

Die Documenta (13) ist noch bis 16. September 2012 zu sehen.